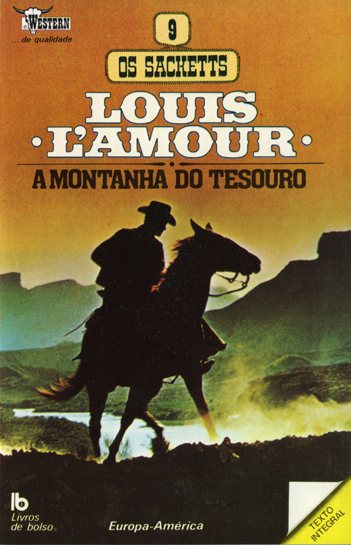

Esteve em exposição nas livrarias – ou pelo menos numa das que estão “em linha” – uma série de livros de bolso da Europa-América designada por “clássicos do western” [veja em cima a fotogaleria com algumas das capas mais significativas]. É uma “coleção” heterogénea de algumas dezenas de títulos – desde os livros de Zane Grey ou Fenimore Cooper que estiveram e estão (ainda estão?) nas “bibliotecas de rapazes” do mundo inteiro até autores menos vulgarizados ou conhecidos entre nós, incluindo autores “comerciais” mais recentes (como o talvez subvalorizado Frank Gruber, um mestre da pulp fiction), perfeitos desconhecidos ou um meteoro literário como o True Grit (A Velha Raposa), de Charles Portis, que só tem rival no Little Big Man de Thomas Berger, quase seu contemporâneo nos anos 60 do século XX. O espectro é amplo. Senão vejamos.

Dizia Mark Twain (citado no prefácio da autobiografia de Louis L’Amour) que “um clássico é um livro que toda a gente elogia e ninguém lê”. Não é o caso destes “clássicos”. Foram muito lidos – e raramente muito elogiados fora dos confins do género e dos seus amantes. Louis L’Amour, cujas vendas são estimadas em dezenas de milhões de exemplares, é o autor mais representado nesta galeria, o que não é despropositado, dado ser não só um muito prolífico autor num género fértil em autores prolíficos (estão publicados mais de cem romances, livros de contos, poesia e não ficção com a sua assinatura) como principalmente um dos mais respeitados e reconhecidos cronistas, na ficção e na chamada, curiosamente, “não-ficção”, do mundo do oeste americano. Foi Doutor Honoris Causa pela Universidade de Jamestown. Poucos antes da sua morte em 1988, aos 80 anos, recebeu a Medalha de Ouro do Congresso e depois, das mãos do Presidente Reagan, a Medalha da Liberdade.

A sua autobiografia, Education of a Wandering Man, publicada postumamente, é precedida de um panegírico assinado por Daniel J. Boorstin, nada menos. Nela se cita também o autor que escrevia, nas suas próprias palavras, “sobre homens e mulheres que estavam a colonizar um novo mundo, encontrando o seu caminho num labirinto de dificuldades e aprendendo a sobreviver apesar delas”. Foi a adaptação de um livro dele (Hondo) que proporcionou a John Wayne um dos seus melhores e mais emblemáticos papéis, num filme de índios e “cóbois” que não é dos mais célebres mas está entre os melhores, realizado por John Farrow. Não foi o único livro de L’Amour adaptado ao cinema.

https://www.youtube.com/watch?v=lb7Yafe3v0s

O mesmo aconteceu, de resto, não só a muitos dos outros títulos desta série, a começar por um dos mais conhecidos, o Shane de Jack Schaefer (um western de George Stevens, de que é de bom tom entre os aficionados desdenhar um bocadinho, apesar da definitiva iconografia de mau da fita cunhada na personagem do pistoleiro a soldo interpretado por Jack Palance), como a muitas outras obras dos autores representados nesta coleção.

A filmografia desta bibliografia, em si mesma infindável, encheria muitas e muitas páginas: Schaeffer, Max Brand, A. B. Guthrie, Jr. (The Big Sky, Céu Aberto, o venerado filme de Howard Hawks, baseou-se num livro seu). Frank Gruber é mais conhecido pelos seus romances policiais protagonizados pela parelha Johnny Fletcher e Sam Cragg, que muito nos divertiram na Coleção Vampiro. W. R. Burnett, que aparece também aqui com um título, mais conhecido como autor de The Asphalt Jungle e Little Caesar, dois arquétipos da literatura e do cinema de gangsters (sempre o cinema!): Quando a cidade dorme, de John Huston e O Pequeno César, com Edward G. Robinson: “Mother of God, he said, is this the end of Rico?”

Um género americano

James Fenimore Cooper, que todos conhecemos como autor de O Último Moicano, não é exatamente um autor de westerns: o mundo da sua ficção é outro, longe da “fronteira” por antonomásia e dos tempos da “conquista do Oeste” e da Guerra Civil Americana. Pelo contrário, Zane Grey, um dentista de risco ao meio que depois fez carreira na literatura, nascido numa família de cidadãos proeminentes de uma cidade que tinha por nome o do seu apelido (Zaneville, Ohio), pode com justiça considerar-se um verdadeiro fundador do género. Das duas ou três biografias dele que foram publicadas, uma é de Frank Gruber, justamente: o mundo é pequeno.

O western é na cultura popular, na literatura e no cinema, o único género carateristicamente americano, que não partilham com ninguém. Os americanos não têm contos de fadas – nem mitos – próprios. Pode dizer-se que a civilização dos Estados Unidos é europeia. Foi de europeus e de ideias e tradições europeias que se fizeram nos seus primórdios e ainda hoje são em grande parte feitos. Mas se há uma “epopeia” exclusivamente americana – é justamente a da Conquista do Oeste, do Far West – o “faroeste”, como era hábito aportuguesar – que moldou a sua particular forma de ser “europeus”. Que corda faz ela vibrar, em todo o caso, do Japão a Portugal?

“A coisa mais significativa acerca da fronteira americana é que jaz no extremo mais próximo de uma terra livre.”

Em fins do século XIX, o historiador Frederick J. Turner pronunciou uma conferência na Sociedade Americana de História intitulada “The Significance of the Frontier in American History” que fez parte mais tarde do seu livro The Frontier in American History e que, embora disputada, marcou até hoje a interpretação da Nação americana. Na sua célebre tese defendeu que “a maior parte do que foi caraterístico e valioso no contributo da América para a história do espírito humano ficou a dever-se à peculiar experiência desta nação em alargar o seu tipo de fronteira para novas regiões; e em criar sociedades pacíficas com novos ideais em sucessivas vastas e diferentes províncias geográficas que juntas constituem os Estados Unidos. (…) Esta experiência foi fundamental nas características económicas, políticas e sociais do povo americano e nas suas concepções do seu destino. (…) A fronteira americana distingue-se nitidamente da fronteira europeia – um limite fortificado que corre através de populações densas. A coisa mais significativa acerca da fronteira americana é que jaz no extremo mais próximo de uma terra livre.” (tradução minha, a partir da versão estabelecida e publicada pelo Project Gutenberg).

Tenho de confessar que, infelizmente, não foi com os “clássicos” que me iniciei no género. Foi no submundo da infra pulp fiction dos “falsos”westerns de gente como M. L. Estefania, precursores literários do chamado western spaghetti. Marcial Lafuente Estefania, espanhol de Toledo, escreveu mais de dois milhares de livrinhos desses, batendo qualquer recorde de produtividade concorrente, dos quais li uma grande quantidade nos anos madrilenos da minha infância. Foi sempre o meu preferido entre os seus pares e fico retrospetivamente satisfeito por saber, hoje, que ele não só conhecia os Estados Unidos como se preocupava com a exatidão histórica e geográfica dos seus livrinhos e escolhia os nomes dos seus personagens numa lista telefónica americana. Em tudo hay clases.