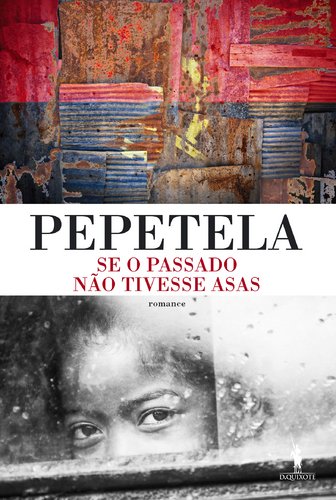

Título: “Se o passado não tivesse asas”

Autor: Pepetela

Editora: D. Quixote

Páginas: 383

Diz-nos o título que o passado tem asas. Asas essas que faltaram ao romance, para desfecharem o golpe que o aproximasse da alta literatura. O livro de Pepetela é curioso porque descobre um dos grandes mistérios da ficção. Como é que um enredo interessante, escorado na montura da pobreza africana, que vai à boleia do grande romance clássico até aos cume da oligarquia de Angola, consegue ser pouco mais do que insípido?

A Pepetela não falta nada: traça duas histórias paralelas, cruza-as no ângulo morto do leitor e ensaia duas ou três personagens com solidez e verosimilhança. Himba e Kassule, crianças atiradas pela guerra para as ruas de Luanda, pisam o trilho de Oliver Twist: comem a chanfana cozinhada nos baldes de lixo, fogem dos grupos de malfeitores e encontram um ou outro anjo da guarda anónimo; mas apesar de pisarem também os terrenos sexuais que o romance vitoriano opilou aos seus miúdos, apesar das mortes e violações, e apesar de Kassule ter perdido a perna numa delas, o campo de minas já parece desvitalizado pela pegada da orfandade oitocentista. A história de Himba e Kassule – descontando o ridículo que não tem – parece Bollywood: heróis ocidentais pintados de outra cor, escurecidos por problemas mais negros e verniz que estala facilmente. Ora, como estalo não falta nestes enredos violentos, várias vezes o relato sabe a ranço disfarçado. Pouco sobressalta, pouco empolga, como se a acção já estivesse mandatada por um imperativo tradicional, que obrigasse a narrativa a seguir dentro de moldes já formatados.

O mesmo se podia dizer do estilo, sem buracos mas também sem rasgos, claro e sonolento como uma linha recta, abanado apenas pelo uso amiudado de substantivos e construções crioulas, ou por parágrafos de uma só frase, em jeito de entrada para recreação filosófica futura. Estas frases campanudas (“A dor da ausência exige recato”; “Não tem mal sonhar” ou o mais conciso “Sempre”), quando não raspam o possidónio, pouco mais são do que banais. Esse é, aliás, o problema maior do livro. Apesar dos temas férteis, dos problemas actuais, das perguntas filosóficas, Pepetela é vulgar a tratá-los. As ideias são genéricas, numa espécie de pensamento esclarecido à século XVIII, muito escolar nas dúvidas sobre Deus, muito comum nas ideias sobre o aborto, asséptico quanto à pobreza. Claro que um autor não tem obrigação de trazer ideias novas ou invulgares se concordar com as antigas e habituais; mas tem, isso sim, de humanizá-las, de as filtrar pelas gargantas ou pelas veias dos seus heróis. O problema das ideias neste livro é o mesmo que contagia a acção: a escrita não se entranhou na pele das personagens, e muito menos na retina dos leitores. Há uma distância entre o leitor e a história, não daquelas que permitem observar o cômputo geral, mas das que astigmatizam o panorama, aclaram os vincos e esfumam não só os contornos, mas também o interesse. Embora não seja uma distância sobranceira, percebe-se que o autor não está lá no fundo; Pepetela, em linguagem teológica, estaria no limbo: nem nas infernais ruas de Luanda, nem nos paradisíacos tronos que a oligarquia pantocrator ocupa no restaurante. Também destes está distante, e de uma forma que apanha quase todos os escritores quando escrevem sobre o poder.

Chesterton, no primeiro ensaio de Herectics, explica que alguma coisa está mal com um regime ou com uma sociedade quando falamos muito sobre eles. Da mesma maneira que quem fala sobre saúde não são os saudáveis mas os doentes, quem fala de poder não são os poderosos mas os impotentes. Quase toda a literatura cai no erro de pôr os filhos-família a perorar sobre a sua vida ociosa, os negócios dos pais e a magna influência na vida social que têm as famílias ou os amigos deles. Quem fala de palácios não são os Flyte de Brideshead, é a porteira do primo Pons. O retrato que Pepetela faz da oligarquia Angola até pode ser acertado na licenciosidade, na falta de gosto, no exagero e no novo-riquismo, mas as conversas soam sempre como as criadas imaginam as conversas dos patrões, ou os excluídos os diálogos das sociedades secretas: o resultado é estranho, não por se não dominar a forma, mas por não se dominar o assunto. Embora Sofia seja uma personagem de fora e esteja de permeio nas reflexões sobre os “príncipes”, só Diego, irmão de Sofia, parece dar-se conta de que toda a conversa sobre o poder diz mais sobre ela do que sobre eles. Nem Pepetela parece perceber que, nas intercadências de Sofia, a querer entrar no circuito, é que as reflexões sobre poder fazem sentido. Os excêntricos não falam sobre excentricidade porque para eles aquilo é que é o normal; os poderosos não falam sobre poder, exercem-no, os cómicos não falam sobre graça, criam-na.

Sem que isto seja percebido pela literatura, não há mordacidade ou ironia que valha aos modernos livros anti-cortesãos: hão sempre de bater no alvo errado.