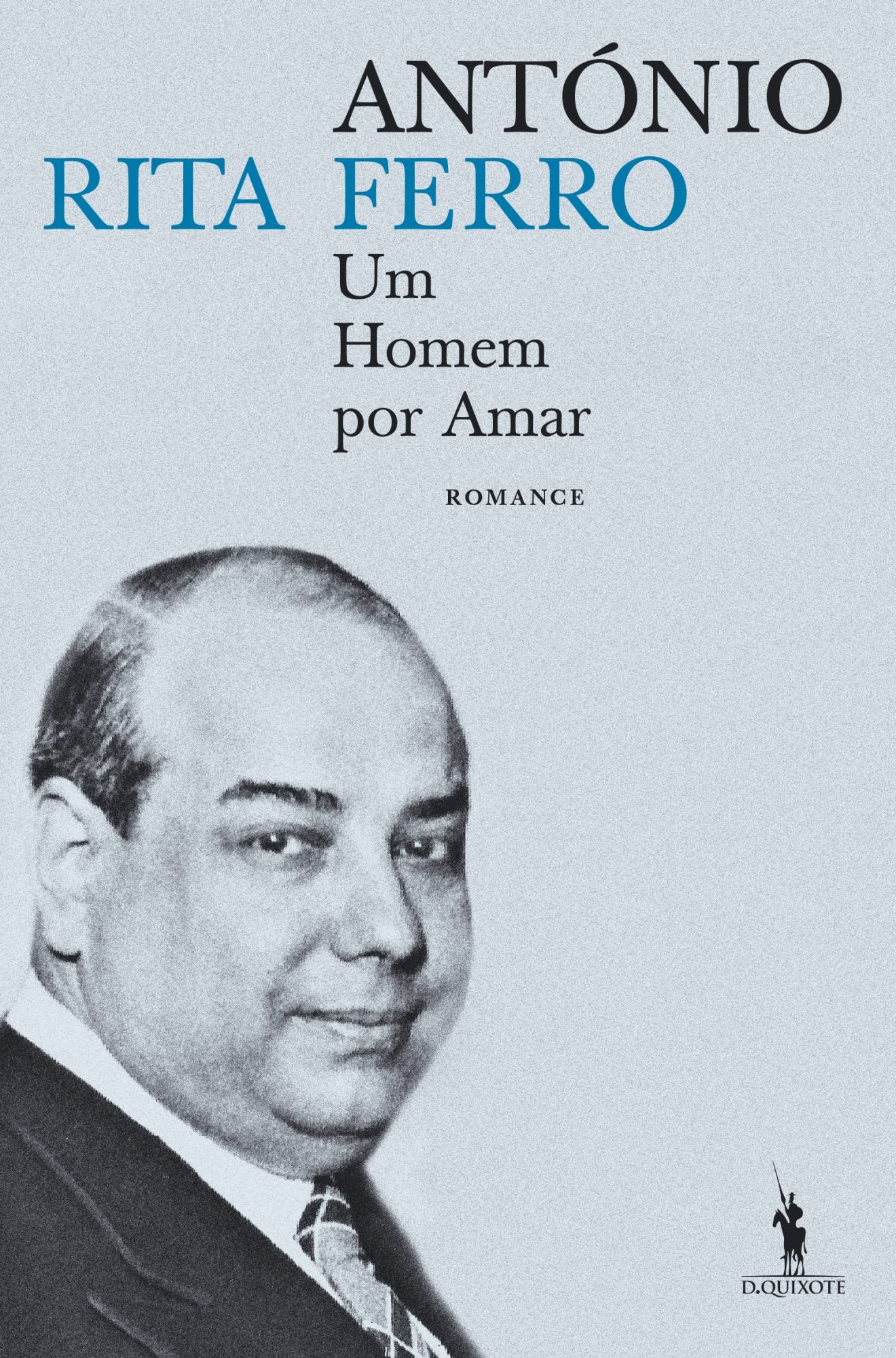

Título: “António Ferro: Um Homem por Amar”

Autora: Rita Ferro

Editora: Dom Quixote

Páginas: 535

Preço: 19,90 €

António Ferro parece mesmo uma “figura de romance”, a que não faltou a indispensável trajectória de ascensão e queda: desde a origem familiar que o aproxima de Cesário Verde à participação “instrumental” em Orpheu 1; desde a criança salva dum incêndio doméstico ao colo dum bombeiro na escada de socorro ao precoce e arrojado repórter internacional que bateu à porta de grandes líderes políticos; desde o “calamitoso donjuanismo” de obeso tímido que flirtou a parisiense Colette e a vulcânica Margarida Jácome Correia ao casamento à distância, por procuração — tendo como padrinho o máximo herói do momento, o aviador Gago Coutinho —, com a poetisa de ascendência goesa Fernanda de Castro e Quadros, com a qual viveu uma conjugalidade livre, quase um pequeno escândalo à época; desde o seu febril cosmopolitismo modernista à espectacular e bem sucedida mitificação identitária dum país; desde a primicial conferência cinematográfica As Grandes Trágicas do Silêncio (tinha 22 anos…) à radiofonia com grande qualidade cultural; desde o “soviete” de artistas e escritores no prédio da Calçada dos Caetanos onde havia vivido o historiador Oliveira Martins à amizade com Ramón Gómez de la Serna ou a um encontro de cumplicidades culturais em Lisboa com Jorge Luis Borges, que o argentino não esqueceria; desde a promoção da vinda de Giuseppe Marinetti em 1932, à defesa ostensiva da arte expressionista de Mário Eloy; desde pavilhões premiados em exposições internacionais ao turismo de pousadas que ainda hoje se distingue; desde a amizade juvenil com Mário de Sá-Carneiro, “irmão nas confidências e nas banhas”, “toda a minha fortuna” (pp. 81, 80), ao profundo ainda que improvável entendimento com António de Oliveira Salazar, terminado com o falso exílio suíço, tantas vezes debatido (“oferece — escreve Rita Ferro — às misses marples do Estado Novo um eterno quebra-cabeças”, p. 234) — e no entanto este lado quase biográfico mas por dentro, pelo mais íntimo humano dele (da sua vida “como o meu próprio romance”, p. 277), precisamente, ainda não havia sido tido em conta, como aliás todos os outros tardaram e tardam ainda em ser devidamente vistos e achados. Há de facto quem confunda, apressadamente, clarificação e branqueamento…

Por outro lado, não restam dúvidas de que para a escritora Rita Ferro o seu avô António sempre foi uma “personagem de ficção”, desde logo porque ele faleceu quando ela tinha apenas um ano (e pouco o terá visto, vivendo ele fora do país), e tudo o que ouviu e leu a seu respeito, ao longo de décadas, misturou realidade e lenda, verdade e pós-verdade, louvor e traição, justeza e anátema, num processo invulgarmente denso de ambiguidades e contradições, que persistiu como um incómodo feroz vindo do fundo dos tempos, que nunca deu tréguas ou parece não ter fim à vista — e que, por arrastamento, atingiu também seu pai, António Quadros, filósofo e um dos primeiros pessoanos, cuja extensa obra não tem hoje editor que a respeite.

O reconhecimento do histórico legado de António Ferro faz-se ainda a conta-gotas, aqui e ali, por vezes de modo enviesado, quase de pernas para o ar, como ocorreu em Dezembro passado com a reinauguração do Museu de Arte Popular, que no entanto jamais levará o seu nome, como honestamente deveria, tão poderoso é ainda o lastro de preconceito e acinte que perdura — tantos e tantos anos depois de 1974 —, mesmo por quem julgávamos capaz de se esquivar desse logro, nem que fosse por respeito à mais elementar honestidade intelectual… Modernidade, impulso renovador, incansável espírito de serviço público são traços indesmentíveis da figura de António Ferro, tanto quanto a tutela das artes & letras através do Secretariado da Propaganda Nacional e da Emissora Nacional, mas de cuja acção tão profundamente reflectida — e, sublinhe-se, potenciada pela conveniente longevidade do cargo, uma vantagem em termos — não é despiciendo realçar a intensa aproximação ao Brasil cultural sem preconceitos políticos ou fronteiras ideológicas (da qual, se quisesse, se realmente estivesse para isso, muito teria a aprender a instituição que supostamente, sim supostamente, agora se ocupa dela).

Mas mesmo quando se progride, um pouco, no reconhecimento da sua acção cultural — e novos historiadores do design em Portugal estão na primeira linha disso, o que Rita Ferro reconhece quando escreve “felizmente, as novas gerações já o distinguem do salazarismo para o tratar com outra objectividade” (p. 123) —, é ainda o talentoso escritor modernista que fica no limbo, totalmente privado da reimpressão dos seus livros, algo impensável quando é certo que eles ajudaram, como poucos, a fixar uma nova época: A Idade do Jazz-Band e Leviana não são reeditados há décadas; Intervenção Modernista (1978), esgotadíssimo, aparece com muita sorte numa banca de rua aos sábados; e Mundo Novo, Novo Mundo, um livro pioneiro sobre a América, foi lançado em Março do ano passado numa colecção de facsímiles, sem a mínima contextualização crítica, inteiramente justificável, esbatendo-se deste modo, aos olhos de muitos, o seu merecido estatuto de “audácia literária” (reconhecida por Vamberto Freitas, por exemplo). Um colóquio sobre António Ferro assinalando 120 anos do seu nascimento não foi acompanhado por um único “jornalista cultural” ou mereceu a presença da televisão, e as respectivas Actas não obtiveram mais do que uma notícia sumária num quinzenário pouco lido.

Se parece difícil de entender, alguém haverá que faça um desenho…

O romance de Rita Ferro não é, como maldosamente já se escreveu, “um ajuste de contas”, mas uma imperativa procura de compreender a vida do homem por detrás da figura pública, tão penalizada. Um homem por amar, precisamente, certeiramente: no sentido de alguém que foi insultado em vida e estigmatizado na morte, mas avançou com o seu “formigueiro operativo” rumo ao seu “sonho” de fazer “História!” (pp. 141, 291, 240) através duma alameda de detractores e adversários (também alguns amigos e beneficiados que na hora arriscada logo viraram casacas), que não entenderam nem amaram aquele a quem ainda se deve uma justa reparação; mas também — creio — na acepção reflexiva, quer dizer, António Ferro como alguém que a vida frenética de trabalhos esforçados e um corpo que ele próprio odiava (“eu, o escurito encarvoado”, p. 27; a obesidade como “malvada agravante da minha timidez”, p. 82) não ajudaram a amar, e que se foi sem isso, ou sem isso em grande, como tudo o resto que viveu ou quis viver.

Para sublinhar o défice afectivo do escritor seu avô (“não como quis, como sonhei, como precisei”, p. 27), Rita também nos dá a conhecer alguma da correspondência dele com duas amigas ao longo de muitos anos, em que “as piruetas literárias da sedução”, expondo “um pinga-amor desgraçado” em “safari contínuo”, parecem esgotar-se em si mesmas (“adulou desejando adulação”), sem mais obter do que o módico de “uma colossal frustração” (pp. 17, 157, 178, 54 159).

Num imaginado almoço com o pai antes de partir para Berna, desaba sobre ele “a percepção de todas as suas neglicências” (p. 253), a certeza de que avançou nos anos descurando a família (“gente simples e directa”, p. 66), e em duas cartas entre António e Maria Fernanda caem as máscaras sobre a qualidade sensual do amplexo do casal (“a intimidade rara”, p. 152), afinal duas liberdades fortes unidas por um equilíbrio de vontades nem sempre pacífico ou pacificador, de que ela seria a parte forte e madura, “o grande motor da minha obra” (p. 157), “exercendo uma soberania involuntária e de longo alcance” (p. 54).

É Fernanda quem — confidencialmente — pede ao presidente do Conselho que salvaguarde o marido do desgaste de década e meia de esforços, ilusões e amarguras acumulados, colocando-o à frente da embaixada portuguesa em Paris, onde “muito se pode esperar da sua actividade e das relações e amizades que lá tem adquirido ao longo de tantos anos” (p. 338). Nesta carta de Abril de 1947, também se pode ler que Paris seria para Ferro uma escolha “de olhos fechados”, “o sonho de toda a vida, a única ambição que lhe conheci, simpatia, afinidade, conhecimento, uma espécie de interpenetração que o leva a expor, sem falsa modéstia, que ali poderia dar o máximo de si próprio.” E a frase decisiva: “Este momento é talvez a sua única oportunidade — e esta oportunidade vai talvez escapar-lhe” (p. 339; itálico meu). António Ferro tinha então 52 anos.

Sem reservas ou cautelas de qualquer espécie, que cumpre assinalar, Rita diz ainda que o director do SPN foi “injuriado à esquerda e à direita, fazendo dele bombo de todo o descontentamento, para acabar por se amortalhar em vida numa cidade [Berna, ‘um poço’, onde ‘nunca há novidades’, pp. 424, 385] que o vai consumindo, pouco a pouco, de tédio, de saudade e de tristeza, conduzindo-o, galopantemente, a uma depressão grave, neglicenciada e irreversível” (p. 247), “quando os versos eram já pranto” (p. 33) e até a hipótese do suicídio foi ponderada (“Sim, confesso, cheguei a desejá-lo”, p. 274).

Além da apatia suíça, tão adversa ao seu modo pessoal, o pós-guerra veio pôr a claro “as atrocidades cada vez piores” da guerra mundial e dos regimes alemão e italiano, e Rita Ferro admite (p. 265) que, naquela hora de “vulnerabilidade extrema”, a tomada de consciência desses factos e da “repressão do governo que tantas e tantas vezes enalteceu”, foi, “para alguém com um coração como o dele”, “a última estocada” na sensibilidade “moribunda” de seu avô paterno.

Como não podia deixar de ser, António de Oliveira Salazar, “a grande testemunha da minha vida” (p. 281), aparece algumas vezes nesta narrativa, e depois no aparato de “Correspondência inédita e publicada”. É “ostra a descerrar” nas tais entrevistas de 1931 e mais tarde um enigma aterrador, pois “a seu lado caminha-se sobre um campo de minas”, e é essa “imprevisibilidade, porventura manipulada, que torna todos os seus colaboradores deferentes e pressurosos” (p. 200). Rita admite ter havido “ingratidão” de Salazar, mas sobretudo por não ter encontrado em toda a documentação consultada “uma única linha de louvor ao seu mais prolífero e moderno colaborador” (p. 268; itálico meu), em contraste com a perpétua fidelidade do escritor com o chefe do governo, que dos seus postos diplomáticos lhe escreve com “dedicação incondicional” (p. 420), por vezes com o propósito de lhe proporcionar uma visão externa sobre um mundo em mudança.

As cartas que surgem em quase metade do livro sobre um fundo cinza diferenciador parecem constituir matéria documental colectada para o exercício ficcional que a escritora no fim preferiu deixar ipsis verbis, como para nos dizer quanto há ainda por conhecer e interpretar nos arquivos da família (de resto, sempre tão prontamente abertos a todos — caramba, até aos mais odiosos detractores!) e noutros, públicos e privados, e que só esse resgate historiográfico iluminará mais e melhor a figura excepcional de António Ferro e da sua época.

Talvez Rita Ferro pudesse ter feito sobressair certos momentos especialmente marcantes, como a vinda a Lisboa de Marinetti (geradora duma dissensão paródica de Fernando Pessoa e de José de Almada Negreiros) e de Pirandello, ou a colaboração estética, tão qualificada, de José Leitão de Barros, António Lopes Ribeiro, Cottinelli Telmo, Paulo Ferreira, Diogo de Macedo, Manuel Lapa, Francis e outros mais (apesar do que fica dito às pp. 193-95), ou, até mesmo, a “rivalidade” dum outro visionário, Duarte Pacheco. Talvez ela tivesse podido ir mais além no inquérito da extraordinária figura do seu avô, cuidando mais do “prodígio que fazia das palavras laranjas de malabarista” (p. 116) mas, seja como for, importa elogiar-lhe abertamente a afeição, a coragem e o desassombro de chamá-lo a um aqui e agora que teima em ser-lhe tão indiferente.