Título: Fragas Falantes. Vinte anos, vinte tipos de letra 1996-2016

Autor: Jorge dos Reis

Editora: Universidade da Beira Interior

Páginas: 24

Nos dias de hoje é comum livros portugueses assinalarem nos seus colófons o tipo de letra neles utilizado, por vezes incluindo um breve registo biográfico dos seus criadores, sejam eles setecentistas como William Caslon, contemporâneos como Jan Tschichold, Robert Slimbach e Jonathan Hoefler — ou”fundidores digitais” portugueses que se tornaram conhecidos e premiados internacionalmente como Mário Feliciano, Dino dos Santos, Joana Correia, Miguel Sousa e Ricardo Santos, cujos tipos foram adoptados por publicações periódicas estrangeiras e nacionais ou especificamente criados por encomenda de instituições destacadas. Quem sabe, por exemplo, que há uma letra Calouste desenhada para a Fundação Gulbenkian, ou que Rui Abreu criou em 2015 o Montblanc Type, como nova letra institucional da histórica fábrica de boas canetas?

“O mundo inteiro como palco” a que, num plano geral, Jorge Silva se refere em Portugal by Design (2016) não é um exagero, ainda que, acrescenta ele, “quase parece impossível como chegámos a tanta excelência”. O alcance comercial e artístico do trabalho daqueles designers de tipo-grafia junto de clientes editoriais da Europa do Norte e dos Estados Unidos da América não é ainda conhecido — e reconhecido — fora do estreito círculo dos ateliers de design, das escolas de arte e arredores, mas Teresa Olazabal Cabral não duvidou encontrar aí matéria suficiente para dedicar a sua tese de doutoramento a “Tipos de sucesso: tradição e contemporaneidade no design de letra de portugueses, 1994-2012”, trabalho académico aliás co-orientado por um sábio da escrita em tipo chamado Paulo Vieira Ramalho. Já antes, João Bicker desenvolvera uma assinalável “pedagogia” ao publicar na editora Almedina estudos sobre letra impressa por Eric Gill, o tratado tipográfico de Giambattista Bodoni e um “manual de anatomia tipográfica”, dando impulso a um ambiente cultivado na paginação de livros enquanto objectos de civilização.

Em todo este processo de maturidade estética da letra tipografada como valiosa matéria-prima da comunicação — e gente de cabelos brancos, ainda que precoces, há de lembrar-se como aflitivas eram estas coisas nos anos 1980-90 —, o trabalho de Jorge dos Reis, 45, aparece em destaque, desde logo pela sua tese O Desenho da Escrita em Portugal, publicada pela Biblioteca Nacional em três volumes (2012) — hoje esgotados e de reimpressão incerta — dedicados, respectivamente, à “criação e normalização caligráfica”, à “libertação e experimentação tipográfica” e à “expressão e conceptualização da letra”, que dos grandes calígrafos normativos Ventura da Silva e Manuel Barata (entre outros) chega até artistas plásticos como Salete Tavares, João Vieira e Manuel Portela, reportando-se aos influentes ready-made tipográficos de Marchel Duchamp e aos quadros-tabuleiro de Pablo Picasso.

Esta panorâmica de longo alcance sobre a evolução da letra manuscrita normalizada em estilos sujeitos a “regras metódicas”, como precedência histórica da comunicação tipografada, acabaria por fundir-se, em Jorge dos Reis, ao aprendizado juvenil numa velha oficina lisboeta com caracteres móveis que abriu caminho a três estágios criativos em oficinas associadas a escolas técnicas e a museus de tipografia ingleses e italiano, mas também ao coleccionismo de “livros de provas” (ou type specimens books, com frases em vez de abecedários, ainda em caracteres de chumbo ou madeira) de todo o mundo, à visita e reconhecimento pelo país afora de velhas oficinas à beira da extinção (“conheço a cartografia tipográfica açoriana como a palma da minha mão”, escreveu um dia) e a toda uma sequência quase anual de exposições, como “A vida secreta dos caracteres tipográficos”, “Das letras que moram nas palavras”, “Depois de Gutenberg”, “O cultivo das letras”, “Terra beirã, terra tipografada”, precisamente estas “Fragas Falantes”, mas também “Codex Palavra e Simulacro”, apresentada pelo curador e crítico Delfim Sardo, em que o estudioso da letra e da tipografia desenvolve — como artista plástico après la lettre, digamos assim — um curioso trabalho de impressão cumulativa, saturada até, de grandes caracteres ainda de madeira.

No catálogo da exposição “Depois de Gutenberg” (Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2002), já referida, Reis escreve sobre “idolatria e voluptuosidade da letra”. Considera que “a passagem do táctil ao visual e ao digital […] deitou por terra o sentir dos materiais”, tornando “profundas” as consequências de artefactos gráficos confinados ao ecrã. Preocupava-se aí com a “desconstrução tipográfica” que o hipertexto tecnológico veio induzir à uma mise en page que ao longo de séculos construiu equilíbrios visuais e refinamentos estéticos através de “vibrações tipográficas” sobre uma “textura viva” (duplo sic). A partir do momento em que “o novo escritor é também um compositor tipográfico que articula e desarticula a textura”, é criada “uma amálgama tipográfica onde só a letra pode ser elemento definidor de uma distinção funcional”.

São declarações muito marcadas pela experiência oficinal do seu autor (considerou-se repetidamente, em vários escritos, “o último tipógrafo de caracteres móveis”) e pelas inevitáveis arestas de uma revolução tecnológica de grande impacto e feita a passo acelerado, mas, de então para cá, muita coisa mudou e só para melhor: o trabalho de design gráfico desenvolve-se hoje com muito conforto, economia de tempo e liberdade de movimentos, na mais fina monitorização e acuidade digital, ao mesmo tempo que a amplitude dos recursos formais disponíveis e o acréscimo de ensino técnico e artístico envolvendo todas estas actividades trouxeram uma maximização estética e clareza comunicacional (quando pretendida…) do produzido que não tem fácil paralelo no passado. E tanto assim é que a Letra renovou-se e acrescentou-se com invulgar vivacidade (incluindo simulacros de tipos em madeira, reentemente utilizados, por exemplo, por Jorge Silva em agendas culturais e capas de livros), enriquecendo de algum modo os projectos editoriais que serve e as identidades corporativas para as quais foi gerada.

Mesmo num país periférico, industrial e artisticamente modesto como o nosso, saltos de gigante foram dados em poucos anos nestes domínios, tanto ao nível das práticas artísticas como no das consciências institucionais — se assim não fosse, aliás, estas Fragas Falantes tão-pouco existiriam. Como imaginar que uma universidade do interior do país se dispunha a uma exposição de tipos de letra, sem o prévio reconhecimento da relevância do assunto, dum ambiente de curiosidade instaurado e do avançado nível de criatividade nele implicado?

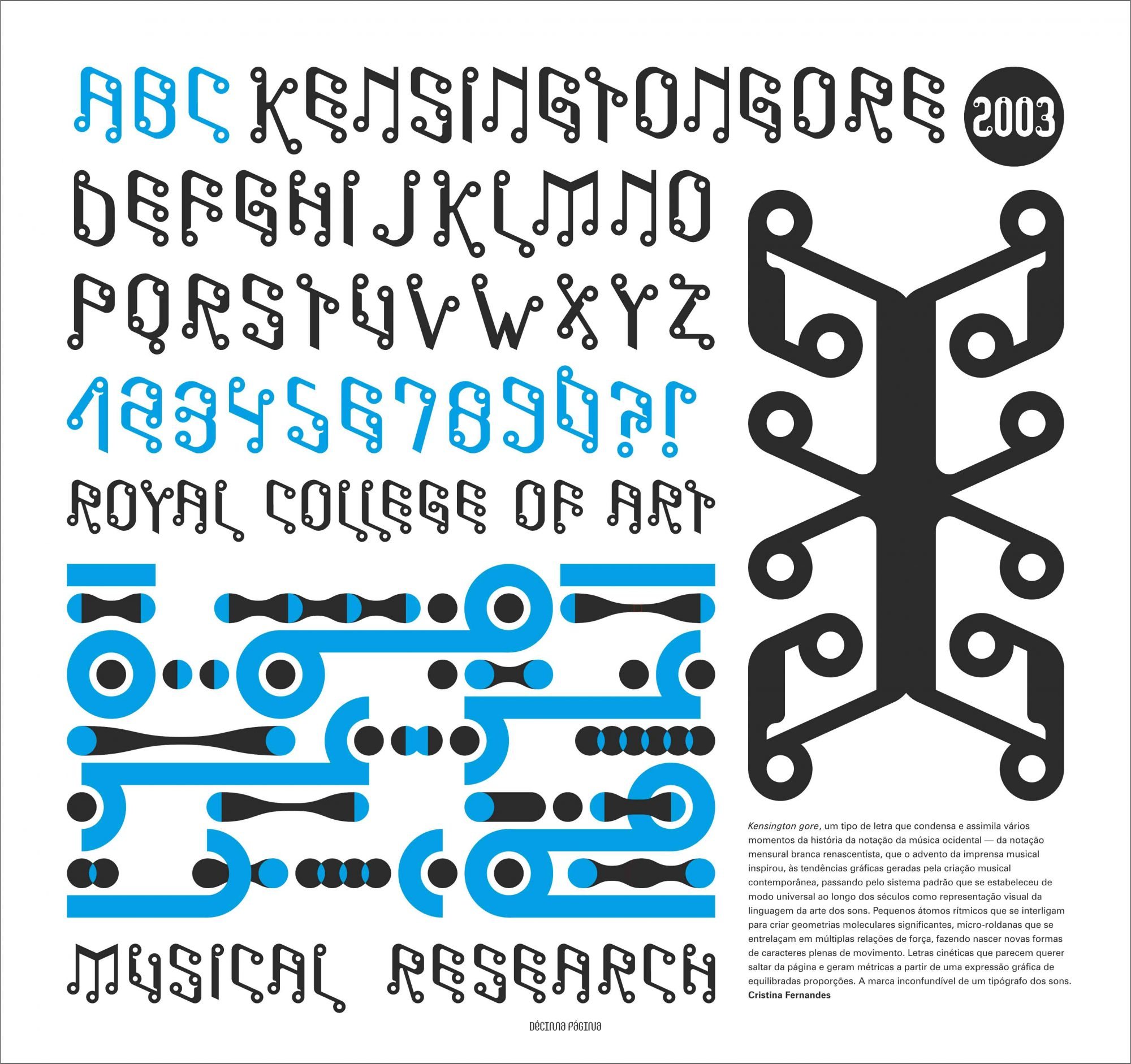

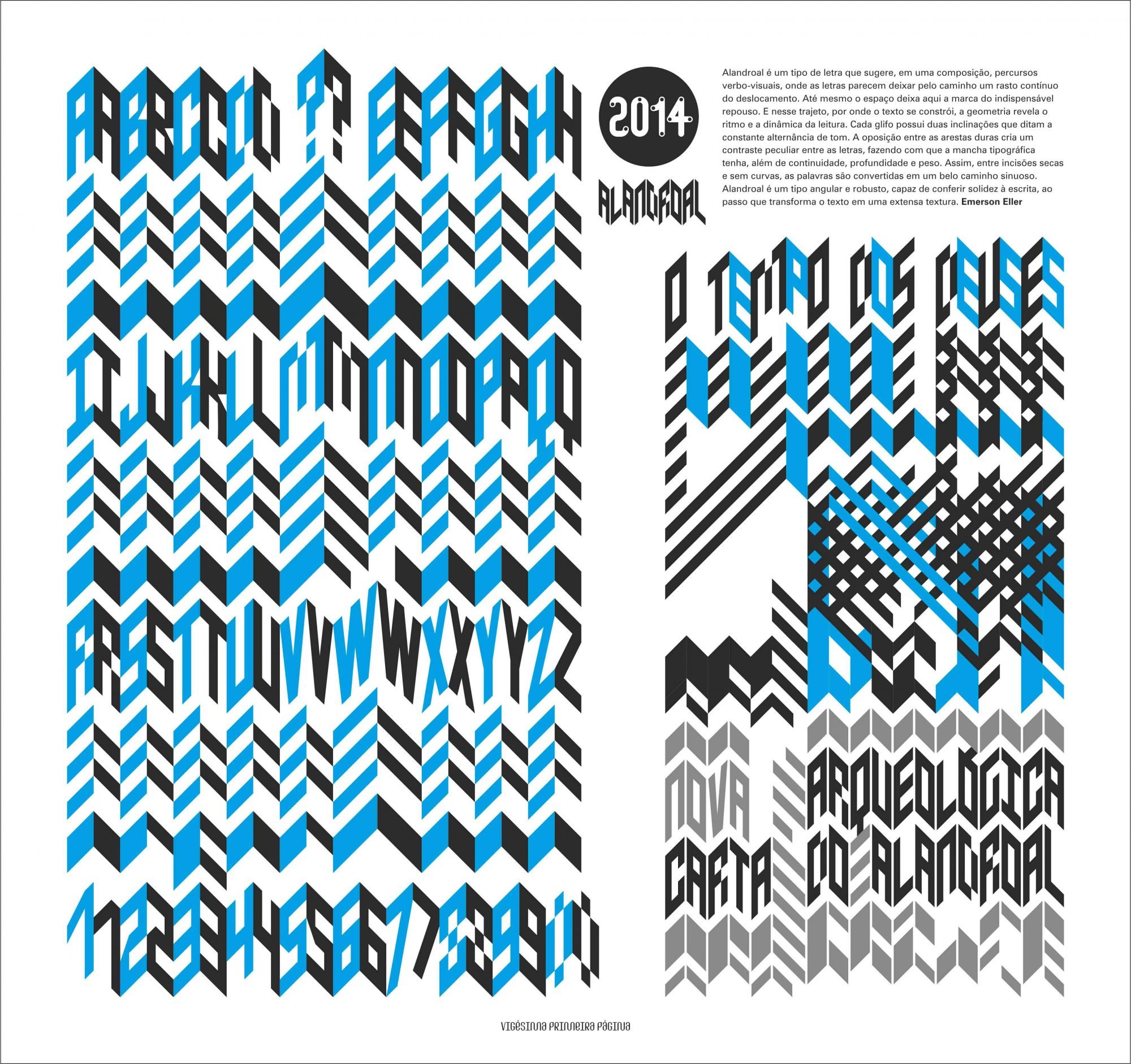

Este livro-caderno de grande formato (34 x 34 cm) reúne o trabalho de Jorge Reis de criação de 20 tipos de letra, parte dos quais mediante encomenda de instituições como os museus Nacional Ferroviário (Entroncamento, 1997) e da Pele e dos Curtumes (Alcanena, 1999), as câmaras municipais da Guarda (2002) e do Alandroal (2013), o Ateneu Comercial de Lisboa (2000), escolas como as lisboetas Faculdade de Belas-Artes (2010, 2011, 2016) e Escola Superior de Tecnologias e Artes (2016), alguns jornais e antologias literárias (2001, 2004, 2008), mas também uma editora discográfica (2006), um festival de Performance e Artes da Terra (2005), um Scottish Sculpture Workshop (2009), um instituto britânico de etnomusicologia (2003) e um encontro de investigação musical (1996), outra área de profundo interesse pessoal do autor, como fica expresso em alguns dos seus ensaios. Cristina Fernandes chama-lhe, até, “tipógrafo dos sons”.

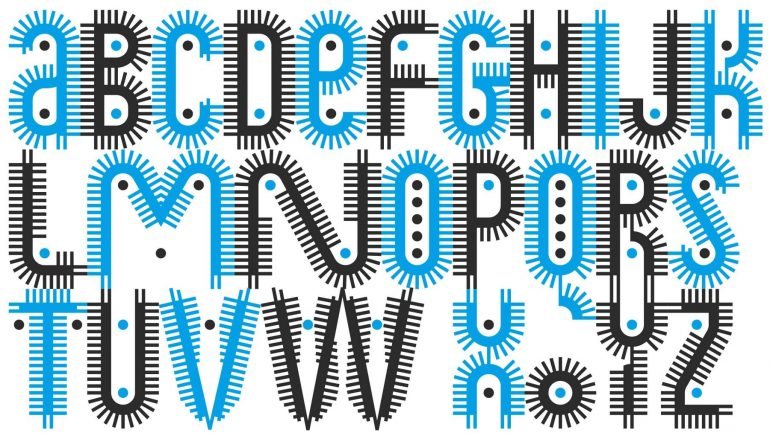

Há realmente algo de musical no desenho de muitas destas letras, desde logo em “Norwick”, em que as linhas horizontais duma partitura riscam os caracteres, mas também em “Baco” (cujos “braços mecânicos em movimento incessante” sugeriram a João Paulo Cotrim o “roronar das letras”), em “Clarim”, sobretudo em “Kensington gore”, um projecto concebido para o Royal College of Art Musical Research, e em “Lumsden”, que une escultura e música, ou até em “Artéria”, onde João Bicker viu “música vegetal” nas letras que lhe lembram trompetes ou hastes e seiva. Mas há também inspiração em epigrafia, como na letra criada para a secção de ciências da arte e do património Francisco de Holanda (FBAUL), em tecelagem popular, visível em “Alandroal”, mas também em geologia, como em “Gardunha”, em que o sólido e robusto dorso dos caracteres se reporta ao perfil das fragas da serra homónima, ou em “Montanhês”, que segundo Eduardo Aires “incorpora esses valores próprios do que vem da montanha, tem massa, tem corpo, tem carácter. Incorpora um discurso geológico próprio do lugar, é adjectivo e adjectiva o que se escreve”. Num breve comentário à letra “Macau”, Fernando Rosa Dias também reconhece que Jorge Reis trabalha “por alusão”, desenvolvendo “um jogo de afinidades que paira sobre o espírito da letra”, neste caso específico cruzando caligrafia oriental e forma tipográfica da letra ocidental. Mas a mais exuberante de todas é “Mocho”, criada para assinalar um quarto de século de uma escola de artes, e que Maria João Bom classifica como “uma fonte divertida, que se metamorfoseia, em combinações ornamentais sem fim”, criada por um “tipocondríaco por excelência, com a destreza do craftman e os recursos do digitalman”.

O livro-exposição tem essa particularidade instigante dos comentários de outros designers (além dos já referidos, encontramos Francisco Providência, Henrique Cayatte e Mariano Piçarra, entre outros), mas também da tradutora e poeta Margarida Vale de Gato e do professor de história da arte e museólogo Fernando António Baptista Pereira. Emerge, portanto, aqui uma certa ideia de comunidade, sempre gratificante, porque feita de recíproco apreço e reconhecimento. Gosto disso.

“Fragas Falantes” está na Galeria Abysmo a partir de 2 de Fevereiro: Rua da Horta Seca, 40, r/c, em Lisboa