Prateleiras vazias nos supermercados, inflação galopante, protestos nas ruas contra o Governo e a favor do Governo. Nos últimos tempos, as notícias que chegam da Venezuela não fogem do drama social e económico que ali se vive, mais de três anos após a morte de Hugo Chávez. Alberto Barrera Tyszka estava farto de escrever sobre o ex-presidente mas, quando se soube que estava doente com cancro, não conseguiu deixar de pegar nesse facto político e fazer dele a tela onde todo o seu mais recente romance, Pátria ou Morte, se passa. E ainda bem que o fez.

O escritor, professor e colunista traça, 10 anos depois de ter publicado a biografia Hugo Chávez sin uniforme: una historia personal, um retrato da sociedade venezuelana sem saber o que fazer com a morte do fundador do Chavismo. “Toda a polarização que descrevo no romance era assim, parecia que os venezuelanos tinham nascido destinados a ser contra ou a favor de Chávez. Não! A verdade é que há mais coisas na vida”, diz ao Observador, numa entrevista na Póvoa de Varzim, onde está a convite do festival literário Correntes d’Escritas.

Em Pátria ou Morte, Miguel Sanabria, médico oncologista e professor universitário recém-reformado, aceita esconder um telemóvel vindo de Cuba com vídeos secretos dos últimos momentos do Comandante. Ao seu lado está sempre Beatriz, a esposa, que representa os fervorosos anti-chavistas. Antonio, o irmão, é um fiel defensor da revolução bolivariana. No meio está Sanabria, encurralado e esmagado sob o peso de duas formas de vida. Ao leitor é dada a possibilidade de escolher, ou não, um lado, sem ser empurrado numa direção.

Alberto Barrera Tyszka, 57 anos e a viver atualmente no Mexico, tem um: “Maduro está condenado a ficar mal na história“, diz. Critica o peso cada vez maior dos militares na gestão pública, acredita que o atual presidente está a ser mantido no poder pelo partido para ser o culpado da crise económica e defende que a Venezuela vive uma ditadura, ainda que não no sentido clássico do termo.

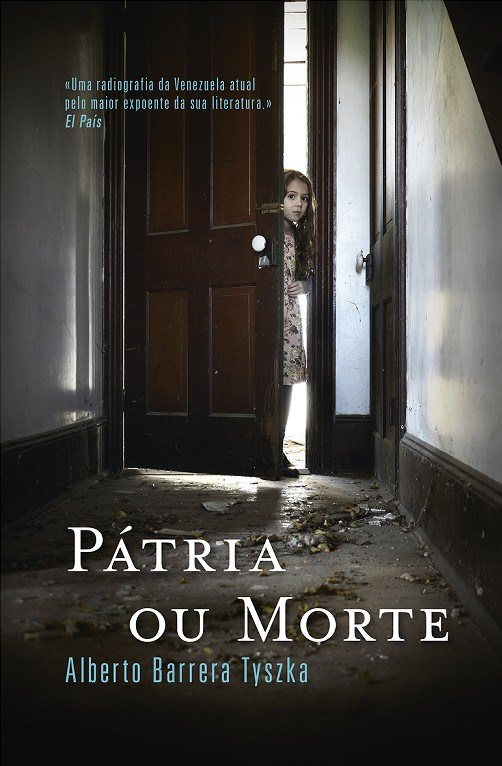

“Pátria ou Morte” foi editado este mês pela Porto Editora , tem 200 páginas e custa 17,70€

Pátria ou Morte passa-se até 2013, o ano em que morreu Chávez. Nos últimos quatro anos o que mudou no país? Há menos chavistas?

Creio que há menos polarização. Chávez era o elemento aglutinador, ele trouxe os afectos para a política e as pessoas ou o amavam, ou o odiavam, de forma incondicional. Acho que, por ele não estar, isso diminuiu. A crise económica também para isso contribuiu. Hoje, toda a gente está muito mais preocupada com a falta de alimento. Isso torna-se a prioridade. Digamos que ter muito dinheiro dá-te vantagem, o Chavismo funcionava bem porque havia muito dinheiro.

Ainda se discute política no dia a dia, ou a luta pela sobrevivência, a preocupação em arranjar comida e medicamentos, sobrepõe-se?

Ainda é um país com alta polarização política, mas creio que para a maioria das pessoas o fundamental são as necessidades. Num país onde custa muito conseguir um salário… No ano passado houve entre 500% e 700% de inflação. Este ano, calcula-se que possa chegar a 1400%. Os salários não chegam, não se conseguem as coisas, e isso torna-se numa prioridade que une chavistas e antichavistas. O resto passa para segundo plano.

Quando Chávez foi eleito presidente, em 1998, vivia em Caracas? Tanto eleitores de direita como de esquerda votaram nele. Foi o seu caso?

Entre 1995 e 2002 vivi no México, por motivos de trabalho. Em 2002 regressei a Caracas, onde fiquei até 2014. Nessa altura tive de regressar ao México por causa do trabalho. Não votei nele e explico-te porquê. Eu venho de uma esquerda que foi a única que esteve contra Chávez em 1998, de formação fundamentalmente antimilitarista. A Venezuela tem uma tradição de século e meio de lideranças militares, até que em 1958 chegou a democracia. Eu cresci antimilitarista e assim permaneço. Por isso, a tentativa de Golpe militar de Estado por parte de Chávez, em 1992, era inadmissível. O grande perigo dele é que tinha um projeto militar por trás, mas falava a nossa linguagem.

Hoje, os militares estão na maioria dos cargos executivos do Governo, Nicolás Maduro deu-lhes muito mais poder do que tinha dado Chávez. Os militares têm sob a sua alçada os portos, do aeroporto, da distribuição da comida e dos medicamentos. Eles estão em cargos de gestão pública, de bancos, tudo. O grande problema na Venezuela agora é como fazer com que os militares voltem aos quartéis e fazer com que os civis se voltem a encarregar-se da vida pública.

Escreve frequentemente artigos de opinião em jornais onde critica o Governo. Não sofre represálias quando regressa ao seu país?

Não… Há um ou outro problema, mas são coisas mínimas. Por exemplo, para o Ministério da Cultura eu não existo. Este festival, por exemplo, telefonou para a Embaixada para conseguir um visto para mim e negaram. Eu lanço um livro e não existo para eles. Mas são coisas menores, ou seja, posso sair e entrar no país sempre que quero. Contudo, há casos mais graves, sobretudo nos meios de comunicação: estações de rádio encerradas, jornalistas julgados, esse tipo de coisas.

Na Venezuela fala-se na palavra ditadura para caracterizar o regime?

Boa pergunta. Nós resistíamos a falar em ditadura, havia uma discussão sobre esse termo. Sentimos que necessitamos de outra linguagem para falar destas tiranias modernas, porque o termo “ditadura” remete-nos sempre para os regimes do século XX — Pinochet, Fidel, ditaduras militares fortes, com desaparecimentos… Neste caso, se falarmos em ditadura depois tu vais à Venezuela, ligas a televisão e vês alguém a falar mal de Chávez.

O ano passado foi muito importante porque, a partir de outubro, quase toda a gente começou a falar de ditadura, inclusivamente no meio académico e jornalístico. Isto porque o Governo, através do Conselho Nacional Eleitoral e dos tribunais, impediu o referendo revogatório. Então, parece que o círculo ficou completo. Antes, era como se tivesses um doente a quem não podes dar o diagnóstico porque, até ao momento, ele não apresenta todos os sintomas. Hoje já se fala em ditadura, ainda que uma ditadura moderna. Há gente presa por se ter manifestado, por exemplo.

Saiu uma legislação em 2014 que permite ao exército reprimir com recurso a armas de guerra qualquer manifestação. São coisas que vão passando despercebidas, que as pessoas não se dão conta, mas que vão formando um Estado autoritário. Não é uma ditadura nos termos clássicos da palavra, mas também não é uma democracia. O Conselho Nacional Eleitoral devia ter feito duas eleições no ano passado e não foram feitas.

“A única possibilidade que o Chavismo tem atualmente é continuar a endurecer, a tornar-se mais autoritário, mais repressivo, violento.” © Cristina Marcano / Divulgação

Quando é que decidiu começar a escrever esta história? Após a morte de Hugo Chávez ou ainda antes?

Peguei neste tema a meio da doença de Chávez, em 2012. Não sou um escritor muito organizado, tinha várias histórias na minha cabeça e a mais forte era a da menina. Mas quando vi Chávez anunciar que tinha cancro senti que se estava a abrir um bom espaço narrativo para descrever um pouco do que vivemos nós, os venezuelanos. Com o anúncio da doença começou um ciclo que poderia terminar com a sua morte. Nessa altura eu estava a viver em Caracas. E conto um pouco no livro como havia gente que desejava a sua morte, que pressentia que era um presente de deus, e havia quem olhasse para a doença com horror. Assim estava a sociedade venezuelana. De repente, senti que havia um espaço para contar o país.

Imagino que o tema dominasse todas as conversas no país, nessa altura.

Eu não queria escrever sobre Chávez. Estava farto! Já tinha escrito a biografia, todos os domingos escrevia em jornais sobre política, logo sobre Chávez. Mas a realidade sequestra-nos e Chávez acaba por ser a tela onde se passa o romance e todos os personagens estão ligados a ele, de uma forma ou de outra. Toda a polarização que descrevo no romance era assim, parecia que os venezuelanos tinham nascido destinados a ser contra ou a favor de Chávez. Não! A verdade é que há mais coisas na vida. Mas comecei a sentir que o que estava a escrever podia ser um romance, marcado por este contexto.

Então quando começou a escrever Pátria ou Morte ainda não sabia que seria um romance, e a história era sobre María, a menina, e o seu amigo Rodrigo?

Era só uma história. Quando começo a escrever, nunca sei o que vai ser. Penso que a escrita é uma forma de conhecimento, só ao escrever me dou conta do que quero e de para onde vou. Mas na altura era apenas sobre a menina, não havia o menino. Uma amiga contou-me que a senhora que trabalhava na casa dela queria tirar a filha da escola por causa da enorme violência. Queria ensiná-la em casa. A mim pareceu-me uma ideia louquíssima e comecei a imaginar como seria a vida daquela criança. E comecei a escrever essa história, momentos dela, de como vivia sozinha e se relacionava com os outros através da Internet. Mas a meio aparece a doença de Chávez e conclui que tudo podia estar sob o mesmo arco.

Tenta transmitir ao leitor a polarização que existia e que ainda existe na Venezuela. Beatriz, por exemplo, deseja muito a morte de Chávez. Quando ele morreu, o que é lhe passou imediatamente pela cabeça? Teve medo? Esperança?

A doença é um tema que, literariamente, me interessa muito. Um dos romances que escrevi chama-se La Enfermedad [a doença] e é sobre o cancro. Comunico com o leitor através da dor, da fragilidade. A doença é uma das grandes tragédias humanas que me custa muito aceitar. Pessoalmente, não me alegrou saber que o presidente estava doente nem que tinha morrido. Tinha um pouco de receio de que os venezuelanos entrassem num conflito violento, por exemplo.

83 escritores levados pelas Correntes d’Escritas até à Póvoa

Temeu uma guerra civil?

Sim, quer dizer, uma onda de violência. É um país cheio de armas, Chávez tinha um discurso muito beligerante. Fiquei surpreso com a sua morte. Vejo o cancro sempre como uma injustiça. Para ele também devia ser algo impressionante: ele era o homem que falava da eternidade. Foi uma situação humana e historicamente muito particular.

O personagem Fredy Lacuna conta que foi despedido do jornal onde trabalhava porque a nova direção já não queria notícias que falassem em crime e insegurança. “Querem informações positivas, boas. É auto-censura pura”, diz ele. Qual é a situação atual da liberdade de imprensa atualmente no país?

Chávez disse que queria construir uma nova hegemonia comunicacional. E dedicou-se a isso, a encerrar meios e a não renovar licenças de meios que fossem independentes e questionadores, para gerar meios novos. Por outro lado, os meios tradicionais também foram comprados, não se sabe bem por quem, e mudaram a linha editorial a favor do Governo. No geral, o jornalismo independente e de investigação migrou para as plataformas digitais.

Isso acaba por deixar de fora muitos cidadãos que não têm Internet ou não recorrem a ela na hora de ler as notícias.

Exato. Além disso, o Governo não presta declarações aos media independentes. Podes estender o microfone ou ligar, que simplesmente não te dão informações. É uma sociedade muito opaca, não há transparência.

E na literatura, qual é a situação? Os hábitos de leitura diminuíram com a crise? As livrarias conseguem importar livros de escritores estrangeiros? Os autores nacionais conseguem editar com facilidade?

É um país com uma tradição literária ao nível dos restantes países da América Latina. Com o Chavismo houve um grande boom de produção própria, porque os media já não serviam e as pessoas tinham muitas perguntas. Então, saíram muitos livros de história, de jornalismo, muitíssimos! Livros parciais e objetivos. Foi muito interessante. Houve também um controle de câmbio, que impedia as multinacionais de retirarem os dólares do país, o que também impulsionou a produção de livros. Isso funcionou bem para leitores, escritores, editoras e livrarias. A crise acabou com tudo isso. Um livro é um luxo, pode chegar a custar um salário mínimo, ou metade de um salário mínimo se for importado.

O seu livro está publicado? Quantos exemplares vendeu desde 2015 no seu país?

Tive uma tiragem de 10 mil exemplares e venderam-se. O anterior vendeu muito mais, este quando saiu já tinha um preço que, para mim, era muito alto.

Nicolás Maduro continua a conseguir manter-se no poder, mesmo recorrendo a subterfúgios como a suspensão do referendo revogatório. Acredita que se irá manter na presidência por muito mais tempo?

Creio que não, que Maduro tem um destino trágico, digamos assim. Acredito que o partido o esteja a sacrificar politicamente, que o esteja a aguentar lá para, no fim, poder culpá-lo da crise e dissociá-la do Chavismo. Maduro está condenado a ficar mal na história. Eu não o subestimo porque toda a gente pensava que ele não ia durar nada como presidente e ele já lá está há três anos. Creio que ele representa uma fação importante dos militares, a que controla muito o país, e que há dinheiro a ser distribuído entre os diferentes lados do Chavismo. Há várias máfias a operar e Maduro trata de mantê-las na ordem.

Se Maduro cair, acredita que possa haver uma mudança maior, o os militares continuarão no poder?

Têm muito poder. É muito difícil… Vai ser preciso negociar uma saída desta situação tal como está. A única possibilidade que o Chavismo tem atualmente é continuar a endurecer, a tornar-se mais autoritário, mais repressivo, violento, entrar numa fase já da ditadura clássica. E isso, no século XXI, é cada vez menos tolerado.

Há uma grande comunidade portuguesa emigrada na Venezuela. Tem ideia sobre qual é a sua tendência dentro da polarização política e de como estão a reagir a esta crise?

Sim, muitos, sobretudo da Madeira, houve uma grande vaga de emigração no século XX. Existe uma ótima relação com os portugueses. Há uma figura que é o “portu”, o português, que é maroto, que tem a sua esposa mas que gosta das mulatas [risos]. São vistos como muito trabalhadores, muito ligados à indústria da panificação. As mais importantes redes de supermercados estão nas mãos dos portugueses, como a Central Madeirense e a Gama Excelsior.

Não os sinto muito envolvidos com política. Certamente que têm as suas ideias como qualquer cidadão, mas não devem estar contentes, na medida em que a distribuição dos alimentos está a ser controlada pelo Governo. Tenho ideia de que os emigrantes portugueses e espanhóis, nomeadamente ligados ao setor agrícola, já pediram ajuda aos seus Governos para que interviessem junto do Governo da Venezuela. Creio que o que se passa atualmente é que as segundas e terceiras gerações estão a regressar ao país dos seus pais e avós. Tenho uma grande amiga cuja filha se casou com um “portu” e ele quis vir para cá. Porque a situação na Venezuela não está favorável.

Pátria ou Morte? Há uma resposta para esta pergunta?

[risos] Não. Sabes, este não era o título original. Eu tinha um muito mais suave, mas a editora pediu um título mais forte. Eu pensei neste e achei-o muito duro, mas fui gostando cada vez mais. Esta é uma dicotomia que Chávez utilizava muito, “ou estás comigo ou estás contra mim”. E, no fundo, acho que essa filosofia não diz nada sobre a vida. Graças a deus, a vida é mais complexa do que isso.