Não faltavam motivos para empolgar os portugueses no verão de 1966. Ainda os corações não tinham desacelerado com o terceiro lugar no campeonato do Mundo de Futebol, em Inglaterra, e já o princípio de Agosto prometia novas emoções. A Ponte, assim chamada, sem mais adjetivos nem complementos, que os lisboetas viam crescer todos os dias mais um pedaço nos últimos quatro anos, ia finalmente ser inaugurada.

Os “componentes da representação portuguesa no Campeonato do Mundo de Futebol” (assim se referiam os jornais à seleção) chegam ao Aeroporto da Portela na madrugada do dia 1 de agosto, segunda-feira, mas os portugueses já os aguardavam desde a manhã de Domingo. Quase um dia inteiro à espera porque o avião que devia trazê-los se avariou. Eusébio aparece com um capacete da polícia londrina, oferecido por um sargento da corporação rendido aos quatro golos seguidos que o jogador português marcara à Coreia.

Era uma época em que todos os dias os jornais davam conta de vários exemplos de racismo por esse mundo fora, coisa que não existia, ou não era suposto existir, por cá. Na África do Sul o governo projetava enviar os negros de volta para as suas tribos e em Chicago um grupo de brancos tinha atacado “perto de 300 pretos” que desfilavam em protesto. Mas tudo isto se passava “lá fora”. Em Portugal um preto era rei. E outro era capitão.

É esta equipa dos Magriços que Salazar recebe no seu gabinete em São Bento no dia 2 de Agosto, ao fim da tarde. Mas já antes, nesse mesmo dia, o presidente do Conselho tinha visitado a ponte sobre o Tejo acompanhado pelo ministro das Obras Públicas, Arantes e Oliveira, e pelo diretor do Gabinete da Ponte sobre o Tejo, Canto Moniz. Entrou pelo viaduto Duarte Pacheco, visitou os acessos, percorreu o tabuleiro e avistou o seu nome afixado num bloco de ancoragem.

É o seu ministro dos Estrangeiros, Franco Nogueira que dá conta, anos depois, da reação do seu chefe de governo. Pergunta se as letras estão fundidas ou simplesmente aparafusadas: “É que se estão fundidas no bloco de bronze vão dar depois muito mais trabalho a arrancar.”

Mas não era só o Presidente do Conselho que conseguia ler “Ponte Salazar” gravado no maciço de amarração da margem direita, virado para a barra. O vento, como se estivesse a brincar com este segredo de Polichinelo, agitava e afastava o oleado que devia cobrir os carateres, mostrando agora uns, depois outros, construindo uma sopa de letras para entretenimento dos lisboetas que se aproximassem.

No fundo, Salazar conseguiu o que queria: que ficasse para a História que ele nunca tinha querido que a ponte tivesse o seu nome, sugerindo ao mesmo tempo que isso de ser ditador não era o que se pensava, ou seja, que nem sempre os detentores desse estatuto conseguem impor a sua vontade.

A questão da designação está ainda presente numa visita às obras, ainda no dia 2 de Agosto, destinada a jornalistas. Um deles pergunta a Canto Moniz qual o nome da ponte mas a resposta deixa-o na mesma: “Há filhos de que só se sabe o nome no dia do batizado”.

Ao diretor do Gabinete da Ponte, mais do que estes segredos políticos interessava-lhe falar da grandeza da obra: a ponte era a maior construída fora dos EUA (de onde viria à inauguração, como convidado, o presidente da sua congénere de S. Francisco, a Golden Gate, “irmã gémea da Ponte do Tejo”) e o seu custo total fora de dois milhões e duzentos mil contos. E avança com previsões: até àquela data atravessavam diariamente o Tejo nas carreiras de ferry boat 20 mil passageiros em média mas estimava-se que desde logo, após a inauguração, viessem a atravessar a ponte 40 mil passageiros, metade em autocarros e metade em veículos ligeiros particulares.

Os números ciclópicos que há alguns meses vinham surgindo nos jornais fazem surgir espontaneamente os populares “especialistas” que tudo sabem sobre tonelagens, diâmetros, alturas e extensões no que à ponte diz respeito. A própria empresa construtora, vencedora do concurso internacional, a United States Steel International, se encarrega de publicitar esses dados esmagadores num anúncio de página inteira nos jornais : 72 600 toneladas de aço usadas na construção, 190 metros de altura das torres principais, 30 quilómetros de vias no conjunto dos acessos norte e sul, entre outros dados.

Mas isto não chegava. A ponte queria-se bela além de grande. Ou “bonita e boa” como se dizia no quadro do Zé Cacilheiro (José Viana) da revista Zero Zero Zero Ordem para Matar, estreada ainda neste ano de 1966, no Teatro Variedades

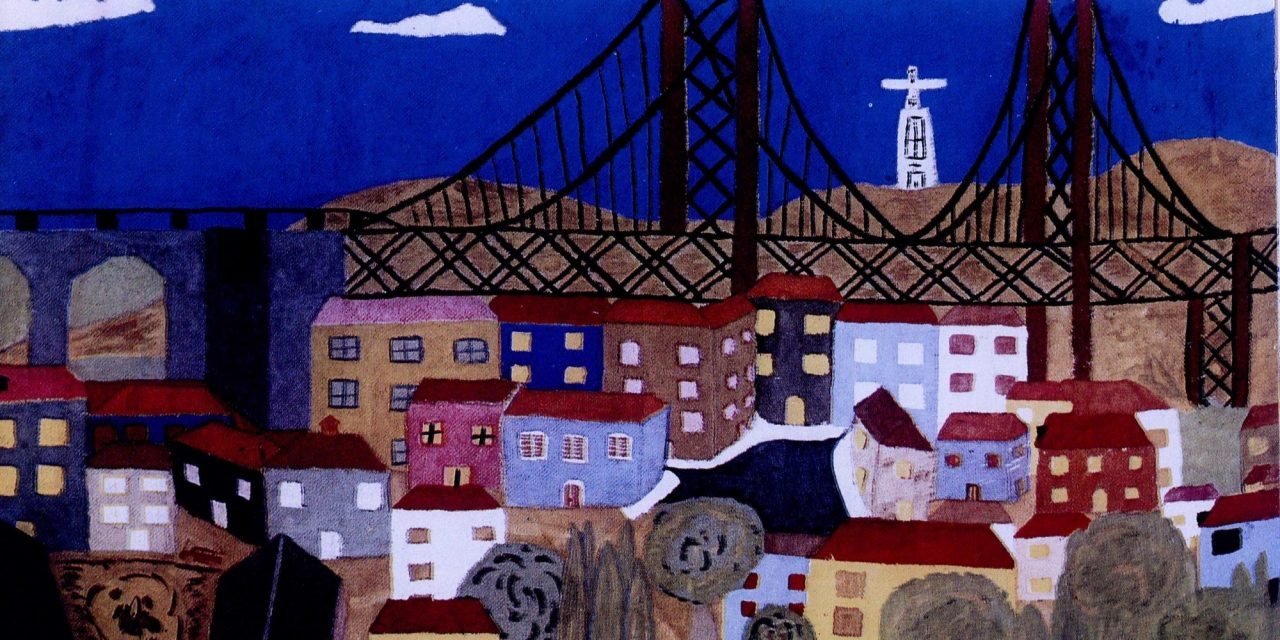

Ou seja, devia ser admirada por ambas as razões e por todos, a começar pelos mais novos que havia vários meses tinham sido mobilizados para participarem no concurso “A Ponte vista pelas crianças”, cuja exposição seria inaugurada na Feira Internacional de Lisboa (localizada então quase por baixo do acesso norte) na segunda-feira, dia 8.

Neste domínio estético a questão mais discutida era a cor, um vermelho que lembrava o tom do tijolo ou da ferrugem e não agradava a todos. A escolha explicava-se pelo contraste com a tonalidade do rio, por ser a que melhor resistia à influência do ambiente marítimo ou ainda por outras razões. Certo é que Lisboa acabou por incorporá-la na sua paleta cromática mantendo-se até hoje e constituindo o fator mais perene dos seus 50 anos de existência.

https://www.youtube.com/watch?v=5baH1McVbyI

Havia 90 anos exatos que em Lisboa e na margem sul se ouvia falar de projetos para a travessia do Tejo através de uma ponte, a começar no plano do engenheiro Miguel Pais que pretendeu ligar a zona do Grilo, em Lisboa, ao Montijo, com dois tabuleiros, um rodoviário e outro ferroviário. Mais antigas apenas as obras de Santa Engrácia que por coincidência iriam também ser concluídas em 1966. Parecia que o regime, por orgulho ou capricho, tinha decido terminar todas as obras enguiçadas, mas o objetivo era mais vasto e profundo do que isso. Comemorava-se neste ano o 40º aniversário da Revolução Nacional, contado a partir do 28 de Maio de 1926, e o governo projetava inaugurar nos meses seguintes várias obras, como o arranha-céus sede do Ministério das Corporações, na Praça de Londres, o novo edifício da Biblioteca Nacional, no Campo Grande, ambas em Lisboa, o lançamento à água do submarino Albacora, o primeiro de quatro encomendados por Portugal, e a eletrificação da linha de caminho-de-ferro Lisboa-Porto. Além disso lançou novos projetos, alguns longínquos, como Cabora Bassa (hoje Cahora Bassa), nas quais nenhum português da Metrópole vislumbrava que proveito pudessem para as suas vidas.

A Ponte pelo contrário era visível, estava ali e, sobretudo, podia usar-se e era isso que muitos pretendiam fazer desde logo, mal as cerimónias terminassem, na tarde de sábado. Para isso vão recolhendo nos jornais várias informações práticas. Em primeiro lugar ficam a saber que há um regulamento que define as condições em que se pode circular no tabuleiro e nos acessos. É impensável, por exemplo, andar a pé (muitos ainda o fazem nos primeiros dias, ao longo dos acessos), circular com animais, em veículos de tração animal ou instalados na caixa aberta de carrinhas e camionetas, assim como de bicicleta. Claro que havia exceções, como em tudo: as bicicletas da Volta a Portugal acabariam por passar por lá alguns dias depois. O antigo ciclista Jorge Pereira até tinha criado uma taça com o seu nome que iria oferecer ao estradista da Volta que primeiro atingisse a ponte.

Outros hábitos tão arreigados nos portugueses, como sair imediatamente do carro de cada vez que um toque amolgava a chapa ou quando tinham uma avaria, era agora proibidíssimo por este regulamento: deviam ficar no interior e aguardar a chegada do socorro que os serviços da ponte providenciavam. E até aquele gesto natural de atirar uma beata de cigarro pela janela se tornava um interdito, por razões de segurança (Canto Moniz tinha recordado na sua conferência de imprensa que por baixo passavam petroleiros, deduzindo-se que uma ponta de cigarro pudesse chegar ao nível do mar, após esvoaçar de uma altura de 70 metros, em condições de incendiar um petroleiro).

Muito teriam os portugueses de alterar nos seus comportamentos se quisessem rodar sobre as águas do Tejo. Além disso tinham de incorporar mais uma despesa nos gastos habituais. A imprensa, prestimosa, também os tinha esclarecido sobre os custos da travessia, fornecendo uma lista das marcas e modelos das três classes de tarifas. À classe 1 pertenciam os minis tão em voga, como os Morris Cooper, ou, mais antigos, os Fiat 500 e 600, que pagavam 10$00. A mais abrangente era a classe 2, a que correspondiam os bilhetes de 20$00 e que incluía os Opel Kadett ou os Vauxhall Viva, que preenchiam os sonhos de qualquer chefe de família da classe média em ascensão social. Os mais tarifados, os “espadas” da classe 3, pagavam afinal pouco mais: 25$00.

Mas por enquanto ninguém tinha de se preocupar com isso. Desde as 15 horas de sábado até à meia-noite de Domingo a Ponte era à borla, grátis e calculava-se o efeito mágico que estas palavras teriam nos ouvidos dos automobilistas e as respetivas consequências no trânsito desse fim de semana.

Além desta surgiu outra boa notícia. No dia 3 os jornais puderam finalmente responder aos leitores que para lá escreviam: sim, havia tolerância de ponto para os funcionários públicos dos distritos de Lisboa e Setúbal no dia da inauguração, sábado. Outros leitores (certamente aqueles que não tinham ainda carro) sugeriram sem sucesso que antes de começarem as cobranças nas portagens fosse permitido atravessarem a ponte a pé.

Chegava finalmente o grande dia. Na manhã da véspera, dia 5, ainda se celebrou missa por alma dos operários mortos, na Capela de Santo Amaro. Foram quatro os acidentes mortais na fase da construção, um número que o diretor do Gabinete da Ponte considerava reduzido tendo em conta as médias em obras daquela dimensão.

As tribunas construídas na Praça da Portagem tinha capacidade para doze mil convidados. Ao povo, convidados sem convite, pelo menos sem convite em cartolina, restavam as colinas e arribas em volta, em ambas as margens, onde podiam assistir ao longe, de pé ou sentados no chão. Como alternativa podia-se ver tudo através da reportagem da RTP. Apesar de poucos terem aparelho recetor de televisão, o hábito de ver televisão em cafés ou montras de lojas de eletrodomésticos não constrangia ninguém. O Monumental abre as portas aos primeiros 1.600 espetadores que ali se apresentem para assistir à retransmissão da reportagem desde que se apresentassem com o talão de um bilhete correspondente a uma sessão de cinema dos últimos quatro dias.

Junto a um daqueles miradouros de Lisboa, o de Santa Catarina, os moradores da travessa do Alcaide decidiram construir uma réplica da ponte, ligando duas janelas de prédios fronteiros. Ao longo de oito dias carregaram vigas de andaimes retirados de uma obra, montaram tábuas e cartões canelados, ligaram tubos de plástico a imitar os cabos de aço e fizeram cópias dos candeeiros com pequenas lâmpadas cobertas de tampas de garrafas de vinho. Criaram sem o saber uma instalação, fizeram arte pós-moderna. Hoje talvez os levassem a sério e a sua Ponte sobre o Tejo estaria, quem sabe, numa coleção de museu.

Tão meticuloso quanto os moradores da travessa do Alcaide era Oliveira Salazar. Quando recebe o programa da cerimónia analisa-o e faz diversas alterações: o hino nacional devia ser cantado quando o Presidente da República subisse ao plinto onde acionaria os comandos à distância que fariam descerrar quatro padrões, só então se passando à largada dos pombos (os columbófilos de Lisboa e Setúbal tiveram nesta data uma oportunidade de ouro) e aos foguetes, quando Américo Tomaz já devia estar a entrar no carro para atravessar a ponte. E assim se fez.

Na manhã seguinte, dia 7, muitas das incansáveis personalidades que na véspera tinham andado de cerimónia para receção e de receção para homenagem voltam a encontrar-se, desta vez para uma missa campal, de Ação de Graças, num terreiro frente ao Cristo-Rei, com o Presidente Tomaz entre os presentes. Na homilia o Cardeal Gonçalves Cerejeira defende que a ponte era a “vitória da espírito sobre a matéria inerte”.

Quem por essa hora se devia sentir inerte ou muito próximo disso eram os milhares de portugueses que se encontravam parados, ou em pára-arranca, nos acessos à ponte. Os jornais já tinham publicado um mapa elucidativo destes acessos: rotunda de Alcântara, viaduto Duarte Pacheco ou avenida Calouste Gulbenkian, esta ainda em obras. Ou seja, as mesmas vias dos dias de hoje.

O dia tinha amanhecido nebuloso, nada que desmotivasse os curiosos que a partir da oito horas da manhã já se dirigem para sul. Ao chegarem ao tabuleiro os carros seguem em marcha lenta, não por impossibilidade de circular mais depressa mas para melhor apreciar o panorama, fazendo render a travessia. Rodava-se tão próximo do limite mínimo de velocidade de 30 km/hora quanto possível (com o tempo irão impacientar-se com o limite máximo de 60 km/hora), o que tinha como consequência agravar o congestionamento nos acessos, onde as “panes” por sobreaquecimento dos motores foram frequentes. As paragens na portagem também não ajudavam o trânsito a fluir. Embora não houvesse qualquer quantia a pagar era aí que se podia trocar uma nota de vinte escudos por uma moeda de igual valor comemorativa da inauguração.

O destino não era diferente do de outros fins de semana. Pretendia-se chegar às praias do sul, sobretudo à Costa da Caparica. O meio para lá chegar e a quantidade de pessoas é que era diferente. Um jornalista vai ao Cais do Sodré e constata que além do carro do Diário Popular em que viaja só entram mais dois veículos no interior do ferry. Nos domingos anteriores as bichas prolongavam-se por centenas de metros. A continuar assim podiam confirmar-se os piores receios – os cacilheiros acabariam na sucata. Mas o Diário Popular faz outras previsões: a 40$00 cada viagem de ida e volta pela ponte num veículo médio era improvável que as passagens de barco tenham os dias contados.

Contas feitas circularam na ponte 82 mil automóveis nas primeiras 24 horas após a inauguração. Claro que aos automóveis particulares havia que somar os autocarros, por enquanto a circularem sem horário definido mas em breve com carreiras regulares a 6$00 cada bilhete para Costa e a 5$00 para Almada. Chega-se a calcular em meio milhão o número de pessoas que nesse Domingo viajaram para sul, estimativa exagerada e que era muito influenciada pelo aspeto que a Costa da Caparica apresentava, com a rua dos Pescadores inundada de gente e o parque de estacionamento preparado pela Câmara de Almada (a 5$00 a entrada aos domingos) repleto de carros.

Naturalmente que a ponte não tinha sido construída a pensar nos banhos de mar dos lisboetas. Por ali passava o futuro, garantiam todos, a começar nas novas indústrias que deviam nascer na Península e no alargamento do porto de Lisboa à margem sul. Com a previsível (e desejável) expansão urbana da margem sul havia que apostar nos transportes públicos, a começar pela ligação ferroviária entre as duas margens, que devia iniciar-se nos meses seguintes (antes ainda concluía-se prolongamento até Almada da linha do sul) e que incluía um ramal para a Costa da Caparica. Garantia-se também que seria construído um novo aeroporto, situado algures além do Tejo, e até um canal que ligasse este rio (pelo Montijo ou Alcochete) ao Sado, na Mitrena, como se previa no Plano de Fomento.

Cansados mas felizes os lisboetas regressam a casa no fim desse domingo inesquecível. No dia seguinte trabalhavam mas para a elite do regime a festa continuava, ainda nessa noite, nos salões de Queluz, onde Salazar ouve cantar Amália pela primeira e única vez. Tinha resistido ao longo dos anos aos incitamentos para a conhecer e ouvir. Não gostava de fado. Nem de futebol. E quanto a Fátima (o terceiro “f” que a oposição dizia caracterizar a propaganda do regime) colocavam-se-lhe algumas questões. Mas naquela noite o ditador não deve ter desgostado do ambiente porque só abandonou o palácio já de madrugada.

Claro que a vida nunca é como se prevê e a dos países ainda menos. Salazar iria conservar-se no poder apenas por mais dois anos. O comboio só chegaria à ponte 33 anos depois. O novo aeroporto, entre jamés e juras solenes acabou numa crise política. O ramal para a Costa cairia no esquecimento. Do canal Tejo-Sado nunca mais se ouviu falar. Só ela, a ponte, nunca nos desiludiu.