[Esta é a segunda parte de um especial que recupera a história da América entre os séculos XX e XXI, através de 30 canções, a propósito do primeiro aniversário do mandato de Donald Trump. Pode ler aqui a primeira parte]

Em busca da América em 30 canções: 1938-1974, da esperança à revolta

“America is waiting”

Brian Eno & David Byrne, 1981

Brian Eno descreveu o álbum My life in the bush of ghosts como “uma visão de uma África psicadélica”, mas, apesar de notórias influências africanas (a começar pelo título, pedido emprestado a uma colecção de contos do escritor nigeriano Amos Tutuola publicada em 1954), a presença mais evidente é a América.

My Life in the Bush of Ghosts ainda soa moderno hoje e era absolutamente revolucionário quando foi gravado em 1980 por Eno e Byrne, no intervalo entre os álbuns dos Talking Heads Fear of music (1979) e Remain in light (1980). A sobreposição de excertos de emissões radiofónicas e de gravações do que depois seria embrulhado na dúbia designação de “músicas do mundo” a uma base instrumental de irresistível groove funk e neo-tribal, condimentada com experimentalismos sonoros, era um conceito inovador – apenas Holger Czukay metera pé neste ramo – e tornar-se-ia depois num filão para numerosas bandas.

David Byrne e BrianEno durante a gravação de “MyLifeinthe Bush ofGhosts”

O disco foi gravado nos estúdios Wally Helder, em São Francisco, e embora algumas das componentes vocais tivessem sido “importadas” das montanhas do Líbano, o sample de “America is waiting” foi encontrado literalmente ao virar da esquina: provém de uma emissão radiofónica do programa KGO Newstalk 810, na rádio KGO, cujo estúdio ficava a poucos metros do estúdio de gravação: “A América está à espera de uma mensagem […] Devemos estar furiosos com o governo, não com as pessoas […] Completamente desprovido de honra […] Completamente desprovido de integridade […] Não vi nenhum cidadão erguer-se e dizer ‘ei, esperem aí!’ […]”

Tal como os restantes samples vocais, as palavras de Ray Taliaferro, o apresentador do programa e um empenhado defensor dos valores liberais (no sentido americano do termo) que se ouve em “America is waiting”, foram laboriosamente “cortadas e coladas” por métodos analógicos e artesanais, já que a tecnologia de sampling digital ainda estava por nascer.

“Christianity is stupid”

Negativland, 1987

Em 1972, o reverendo Estus Pirkle, um ministro da Igreja Baptista que, além de fazer pregação na igreja, difundia a sua mensagem através de livros e filmes, lançou o filme de propaganda “If footmen tire you, what will horses do?”, em que ficcionava uns EUA sob o jugo comunista, em que a religião era perseguida e altifalantes omnipresentes repetiam incessantemente a palavra de ordem “O cristianismo é estúpido, o comunismo é bom!”.

Os Negativland, um grupo de São Francisco pioneiro no uso de colagens sonoras – ainda antes da tecnologia de sampling estar desenvolvida – e animado por um espírito sarcástico e uma atitude iconoclasta e anti-sistema, “pilharam” ao filme de Pirkle a frase “Christianity is stupid, Communism is good!” e repetiram-na ad nauseam, sobre um ritmo robótico e um tapete de ruído industrial e guitarras abrasivas. A “canção” – que até soa relativamente convencional face aos experimentalismos radicais usuais na banda – foi incluída no seu terceiro álbum, Escape from noise e deu aos Negativland uma visibilidade inaudita.

Uma canção com a letra “Christianity is stupid, Communism is good!” atrairia a indignação em qualquer país ocidental, mas nos EUA, o país que se auto-intitula “God’s Country” e que durante décadas foi inimigo figadal do comunismo, o seu potencial incendiário é tremendo – imagine-se a reacção à sua inclusão na música de fundo num supermercado ou num shopping mall…

“Fight the power”

Public Enemy, 1989

It takes a nation of millions to hold us back (1988), o segundo álbum dos Public Enemy, representara um momento de viragem na carreira da banda – formada em 1986 – e na história do hip hop, combinando loops, samples (de música e discursos), scratch, feedbacks e ruído, empilhados sobre grooves irresistíveis, com o discurso incendiário do rapper Chuck D, exprimindo as frustrações da comunidade afro-americana e desferindo ataque frontal aos media americanos, que o grupo via como estando ao serviço da perpetuação do statu quo.

Em 1989, o realizador Spike Lee estava a rodar “Do the right thing”, sobre as tensões raciais em Nova Iorque, e achou que os Public Enemy eram o grupo certo para providenciar a canção principal da banda sonora – foi assim que surgiu “Fight the power”, que, além de figurar no álbum com a banda sonora do filme de Lee, foi lançado como single em Junho de 1989 e incluído no terceiro álbum dos Public Enemy, Fear of a black planet (1990).

“Fight the power” incorpora samples de várias canções de James Brown e de trechos vocais de Afrika Bambaataa, bem como de serviços religiosos da comunidade afro-americana e o único som real – isto é, não gerado por samples, loops e programações – foi o do saxofone de Branford Marsalis. A adstringência da componente sonora de “Fight the power” é largamente superada pela da letra, que apela à comunidade afro-americana para que se erga contra o poder – “É um princípio, uma obra de arte/ Revolucionar, fazer a mudança” –, contesta as visões mais “suaves” e convencionais de igualdade racial, pois o jogo está viciado:

“Somos todos iguais

Não, não somos todos iguais

Porque não sabemos as regras do jogo”

E conclui:

“Do que precisamos é de consciência, não podemos descuidar-nos”.

O discurso torna-se ainda mais radical quando ataca os ícones da cultura branca:

“Elvis foi para muitos um herói

Mas para mim nunca valeu um chavo

Um racista acabado, é o que esse imbecil era

Essa é que é a verdade

Que se lixe ele e o John Wayne

Porque sou negro e tenho orgulho nisso

[…] A maior parte dos meus heróis não aparece nos selos de correio

Passa-os em revista e encontrarás

Nada mais do que quatrocentos anos de rednecks”

John Wayne no filme “The Searchers” (1956), de John Ford

A menção a John Wayne deve ser entendida à luz de várias declarações públicas de conteúdo racista feitas pelo actor, sobretudo uma célebre entrevista dada à Playboy, em 1971, em que declarou: “Creio na supremacia branca, até que a educação dos negros permita torná-los responsáveis. Não creio que devam atribuir-se posições de autoridade e liderança a pessoas irresponsáveis”. Na mesma entrevista afirmou que o extermínio e espoliação dos nativos americanos, era inevitável: “Foi uma questão de sobrevivência. Havia um grande número de pessoas que precisavam de terras e os índios, de uma forma egoísta, queriam ficar com todas”. John Wayne usou o seu estatuto de estrela para promover causas conservadoras, foi um dos fundadores da Aliança Cinematográfica para a Preservação dos Ideais Americanos, exprimiu firmes convicções anti-comunistas, apoiou a Guerra do Vietnam e chegou a ser desafiado pelo Partido Republicano para ser o candidato das eleições presidenciais de 1968. Continua a ser visto, 40 anos depois da morte, como símbolo dos valores americanos, ou melhor, dos valores americanos como são entendidos pelos sectores conservadores da sociedade.

19 de Janeiro de 2016: Na campanha para as eleições primárias do Partido Republicano, Donald Trump discursa no Museu John Wayne, em Winterset, Iowa, terra natal do actor, ocasião em que recebeu o apoio formal de Aissa Wayne, filha do actor

Em entrevistas subsequentes, os Public Enemy tentaram amenizar algumas componentes mais radicais da letra de “Fight the power”: a palavra de ordem “fight the power” deveria ser entendida não como incitamento ao confronto com as autoridades americanas, mas como um apelo à luta contra o abuso de poder. Também recuaram no ataque a Elvis Presley – o alvo seria não o músico, pelo qual disseram ter estima, mas a cultura branca que o idolatrava como “Rei” sem reconhecer que a sua música não jorrara magicamente da sua mente, inspirava-se nas criações de músicos afro-americanos (é também possível que o ataque de Chuck D. contra Elvis tenha sido suscitado por uma frase atribuída a Presley que, apesar de muito difundida, parece ser uma falsificação: “A única coisa que os negros podem fazer por mim é engraxar os meus sapatos e comprar a minha música”).

Elvis Presley em 1956: o cantor é visto por sectores da comunidade afro-americana como tendo construído a sua carreira à custa da pilhagem de músicos negros de blues e rhythm’n’blues ignorados pela cultura branca

As correcções a posteriori pelos Public Enemy soam pouco convincentes – pode perguntar-se “se era isso que afinal queriam dizer, porque não o disseram?”

“Financial leprosy”

Disposable Heroes of HipHoprisy, 1992

John Wayne recusou ser candidato presidencial republicano em 1968, pelo que foi preciso esperar mais 13 anos para que outro actor de Hollywood de inclinações conservadoras – mas muito menos dotado como actor – chegasse à Casa Branca. E o resultado, segundo os Disposable Heroes of HipHoprisy, foi este:

“Temos de erguer-nos

E esperar em filas

Por sopa, casas de banho

E algo para ler

[…]

Quando vamos em busca

De um lugar para dormir

Temos de deitar-nos

Sobre jornais, cartões, cimento

E temos plásticos como lençóis

Efeitos das políticas dos anos 80

Costumávamos encher

Os carros de supermercado de produtos inúteis”

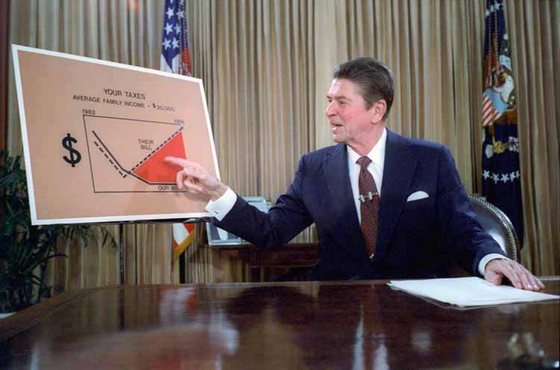

As “políticas dos anos 80” a que Michael Franti alude são as Reagonomics, assentes na redução de impostos para os mais ricos, com o argumento de que a riqueza acrescida dos estratos superiores da sociedade americana acabaria por infiltrar-se (“trickle-down”) até aos estratos inferiores, um efeito que não tem sido observado na prática, o que justifica que os opositores de Ronald Reagan tenham rebaptizado as “trickle-down economics” como “voodoo economics”. Outros ingredientes das Reagonomics foram o afrouxar da regulamentação governamental sobre as actividades económicas e financeiras e a redução da despesa do Estado nas áreas sociais – o resultado deste cocktail foi que a dívida nacional dos EUA triplicou durante a presidência de Reagan (1981-89), tornando o país no maior devedor do mundo.

Este fiasco não impediu Donald Trump de ter no centro das suas promessas eleitorais a redução de impostos para os mais ricos, que já pôs em prática (a partir de 2018, o contribuinte de classe média irá pagar anualmente menos 900 dólares de impostos, enquanto os 1% mais ricos irão poupar 90.000 dólares), bem como o relaxamento da regulação financeira. Resta ver se é desta que o milagre das “trickle-down economics” acontece.

Sala Oval da Casa Branca, Julho de 1981: Ronald Reagan explica o seu plano de redução de impostos perante as câmaras de televisão

Michael Franti, o frontman dos Disposable Heroes of HipHoprisy não estará certamente entre os que depositarão esperança nas Trumponomics, mas embora se mantenha activo, a sua voz perdeu a acutilância e a frontalidade que tinha nos Disposable Heroes of HipHoprisy. Os Beatnigs, a sua primeira banda com Rono Tse (DJ, percussões), foram um esboço preliminar para os Disposable Heroes, que apenas lançaram um álbum (mas que álbum!), Hipocrisy is the greatest luxury. Após um segundo disco incaracterístico, Spare Ass Annie and other stories, em que a banda se limitou a providenciar um anódino fundo sonoro para a spoken word de William S. Burroughs, figura lendária da contra-cultura americana, os Disposable Heroes dissolveram-se e Franti dedicou-se ao projecto Spearhead, que já vai em nove álbuns, mas em que as palavras engagées (ainda que de intensidade atenuada, quer no conteúdo quer na forma como são proferidas) casam mal com uma componente musical em que a macieza e mornidão da soul tomaram o lugar da dureza e abrasão do hip hop industrial.

Resta pois voltar a ouvir Hipocrisy is the greatest luxury, e, em particular “Financial leprosy”, pois muitos dos seus avisos e denúncias permanecem actuais. Tome-se o caso do Pell Grant, um fundo federal que apoia os estudantes universitários de menores recursos económicos e cujo corte Franti questiona assim em “Financial leprosy”:

“Cortaram o Pell Grant para poderem construir mais celas de prisão

Dez anos de prisão

Mas nada de lugares na universidade”

Ora, o Pell Grant, que tinha sido dotado anualmente com 17.100 milhões de dólares entre 2008 e 2010, foi cortado em 2011 para 5.700 milhões, apesar de o número de estudantes dele necessitados ter aumentado.

Noutro trecho de “Financial leprosy” Franti observa:

“E à medida que a tecnologia de ponta

Elimina a necessidade de trabalho manual

Os símbolos da Mercedes-Benz tomam o lugar dos símbolos de paz

Nos pescoços dos nossos jovens”.

“Killing in the name of”

Rage Against The Machine, 1992

A canção/manifesto com que a banda angelina Rage Against The Machine – Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk – se revelou ao mundo em Novembro de 1992 não deixava dúvidas sobre o seu posicionamento político nem sobre a sua determinação em desafiar o establishment. A capa do single, como a do álbum Rage Against The Machine, mostrava um monge budista a imolar-se pelo fogo em Saigão, em 1963, como protesto contra o regime opressivo liderado pelo primeiro-ministro sul-vietnamita Ngô Dinh Diêm, mas a letra falava de algo bem mais próximo: apenas seis meses antes Los Angeles fora palco de motins, desencadeados pela absolvição dos quatro polícias que tinham espancado Rodney King, e que resultaram em 63 mortos, 2380 feridos e 12.000 detidos.

A letra afirma que alguns dos membros das forças da ordem “são os mesmos que queimam cruzes”, ou seja, pertencem ao Ku Klux Klan. A acusação pode ser vista, numa perspectiva mais ampla, como dirigida contra o racismo entranhado na polícia americana, um assunto que voltou à ordem do dia com as mortes de negros desarmados por polícias (ou vigilantes) que impulsionaram o movimento Black Lives Matter. É preciso ter presente que nos EUA um negro desarmado tem 3.49 vezes mais probabilidades de que a polícia dispare contra ele do que um branco desarmado. E embora alguns casos tenham ganho grande projecção mediática – Trayvon Martin em 2012, em Sanford; Michael Brown em 2014, em Ferguson; Eric Garner em 2014, em Nova Iorque – a verdade é que fazem parte de uma “rotina”: só nos primeiros cinco meses de 2015 a polícia americana matou 19 negros desarmados. São factos que ajudam a perceber a veemência de Zack de la Rocha e o facto de empregar a palavra “fuck” 17 vezes durante a canção.

Os Rage Against The Machine queimam a bandeira americana no palco do Festival de Woodstock de 1999, enquanto tocam “Killing in the name of”

“In the Colosseum”

Tom Waits, 1992

Os EUA dos séculos XX/XXI têm sido frequentemente comparados à Roma Imperial. Tom Waits parece estar de acordo com a analogia, mas está longe de subscrevê-la na sentido em que o historiador Niall Ferguson a entende (ver Uma coroa para o Tio Sam): o império retratado em “In the Colosseum” não prima pela ordem, pela justiça e pelo esplendor, é um antro de corrupção, venalidade e decadência:

“Esta é para o balcão

E esta é para a plateia

Os senadores decapitam

A meretriz presidencial

Os senadores carecas

Patinham no sangue

Os cães atiram-se

A alguém que grita na lama

No Coliseu, no Coliseu

No Coliseu esta noite

[…]

Não há aqui justiça nem liberdade

Nem razão ou culpa

Não há motivo para conspurcar o doce sabor do sangue

E a aclamação da nação

[…]

Eles agradecem as ovações

Com os abutres por trás

No Coliseu, no Coliseu

No Coliseu esta noite”.

A canção faz parte do álbum Bone machine e a sua sonoridade descarnada, suja, desconjuntada e rudimentar assenta bem às cenas apocalípticas que retrata.

“The star-spangled banner”

Red House Painters, 1993

A letra do hino oficial dos Estados Unidos da América foi escrita em 1814 por Francis Scott Key, um poeta amador, inspirado pelo seu testemunho pessoal do bombardeamento de Fort McHenry, em Baltimore, pela marinha britânica, em 1812, durante a guerra que opôs americanos e britânicos entre 1812 e 1815. A música era mais antiga e já recebera diferentes letras desde que fora composta, em 1773, por John Stafford Smith, e mesmo depois de a letra e a música se terem casado (ideia que é atribuída ao irmão de Key), “The star-spangled banner” (“a bandeira ornada de estrelas”) passaria ainda muitos anos até ser reconhecida oficialmente como hino nacional, em 1931.

Antes, em 1916, a pedido do presidente Woodrow Wilson, o Gabinete de Educação já providenciara um arranjo-padrão do hino, que foi encomendado a um comité de cinco compositores: Walter Damrosch, Will Earhart, Arnold Johann Gantvoort, Oscar Sonneck e John Philip de Sousa. Vale a pena realçar que Damrosch nasceu na Alemanha e Gantvoort na Holanda, que Sonneck passou quase toda a juventude na Alemanha e Sousa, o mais célebre e prolífico compositor de marchas militares dos EUA, teve por pai João António de Sousa, nascido em Sevilha numa família luso-espanhola, e por mãe Maria Elisabeth Trinkhaus, nascida na Alemanha.

[Versão ortodoxa]

Não é seguramente o arranjo-padrão elaborado em 1916 pelo comité pentacéfalo que a banda de São Francisco Red House Painters usou na versão incluída no seu terceiro álbum, Red House Painters (bridge), que recolhe as canções excluídas do segundo álbum, Red House Painters (rollercoaster), e que é, provavelmente, o melhor álbum de “sobras” da história da música pop.

Mark Kozelek e os seus cúmplices esvaziaram o hino de tudo o que tem de espalhafatoso, optimista e banal e metamorfosearam-no numa canção sua, arrastada e melancólica, em que a “primeira luz da alvorada” (“dawn’s early light”) ganha tonalidades crepusculares, e em que rarefacção da primeira parte, dá lugar a uma atmosfera densa e rasgada por feedbacks. Não havendo no extenso e macambúzio songbook de Kozelek qualquer indício de entusiasmo patriótico (ou de entusiasmo), só pode concluir-se que a cover de “The star-spangled banner” é um gesto irónico.

[Versão dos Red House Painters]

“Surprise, surprise”

Cop Shoot Cop, 1993

Há grupos cujo nome deixa adivinhar facilmente o seu posicionamento político e os nova-iorquinos Cop Shoot Cop são um deles. O seu som industrial, tenebroso, hiper-abrasivo e eriçado de arestas cortantes, construído sobre samples, dois baixos e uma bateria com sucata incorporada, aliava-se a uma visão ácida da sociedade americana, bem patente em “Surprise, surprise”, do seu terceiro e penúltimo álbum, Ask questions later.

https://youtu.be/L-nxQFblRHU

“Surpresa, surpresa!

O governo mente!

Não há problema em matar em nome da democracia

E os ditadores são fixes se gostam do cheiro do dinheiro americano

Mete-me nojo, não quero ter nada a ver com isto

Parem de acenar com essa bandeira

São uma cambada de tansos que se deixou ludibriar

[…]

Este país deu em pantanas e afunda-se num ápice

E eu tenho sanguessugas, senhorios e advogados a moer-me o juízo”

[o original inglês emprega linguagem mais rude]

“America snoring”

Grant Lee Buffalo, 1993

A canção começa por recordar os motins ocorridos em Los Angeles uns meses antes:

“Viste na televisão

Ou nas traseiras da tua casa

A polícia de Los Angeles

Chamaram a Guarda Nacional

E os tanques desceram pelo Sunset Boulevard

E eu ouço a América a ressonar”

Depois torna-se mais genérica:

“Querem legislar sobre a Lua

Querem legislar sobre os ventres

Querem legislar sobre tudo o que odeiam

Querem legislar sobre esta canção

E eu ouço a América a ressonar”

E, entretanto, as indústrias americanas vão fechando:

“Mudam-se para Timbuktu

Onde o trabalho é mais barato”.

“America snoring” faz parte de Fuzzy, o estupendo álbum de estreia dos Grant Lee Buffalo, um trio de Los Angeles liderado por Grant Lee Philips, cuja folk épica e arrebatada soa como uma versão menos rústica de Bruce Springsteen.

“The ghost of Tom Joad”

Bruce Springsteen, 1995

A canção que dá título ao 11.º álbum de Bruce Springsteen funde a América de 1995, com George H.W. Bush na presidência:

“Bem-vindos à nova ordem mundial

Famílias dormindo em carros no Sudoeste

Sem lar, emprego, paz ou descanso”

Com a evocação da América de As vinhas da ira, reproduzindo parte do discurso de Tom Joad no final do livro, quando diz que estará ao lado dos esfomeados, dos oprimidos, dos que não têm voz:

“Onde alguém luta para se libertar

Olha para os seus olhos, mãe, e ver-me-ás”.

Na América de 1995, como na do nosso tempo, as massas de gente pobre que demandam a Califórnia em busca de uma vida melhor e são explorados pelos empregadores e perseguidos pela polícia já não são os “okies” mas os mexicanos e sul-americanos.

[“The ghost of Tom Joad”, por Bruce Springsteen]

Em 1997, os Rage Against The Machine transcreveram a singela e tranquila canção folk de Springsteen, assente na guitarra acústica, para a sua inconfundível linguagem musculada feita de rap, metal, funk e fúria justiceira.

[“The ghost of Tom Joad”, de Bruce Springsteen, pelos Rage Against The Machine]

As duas visões acabariam por convergir num espectáculo em 2009, no Madison Square Garden, em que Bruce Springsteen e a sua E-Street Band receberam como convidado Tom Morello, guitarrista dos Rage Against The Machine. Na introdução a “The ghost of Tom Joad”, Springsteen faz questão de reivindicar a sua filiação numa longa tradição que remonta a “Bob Dylan, Hank Williams, Pete Seeger, Woody Guthrie e aos pais da música folk, gente que estava envolvida com o que acontecia no mundo em seu torno” e acrescenta que “se Woody Guthrie fosse vivo hoje, teria muito sobre que escrever: tempos prósperos em Wall Street e tempos difíceis na Main Street [i.e., para as pessoas comuns]”.

[“The ghost of Tom Joad”, numa versão ao vivo em 2009, no Madison Square Garden, por Bruce Springsteen e Tom Morello]

Pena é que a versão de 2009 relegue para segundo plano a denúncia social e política, em favor de uma longa e descabida exibição de pirotecnia guitarrística – até músicos tão engagés como Springsteen e Morello se deixam, arrebatar pelo lado mais frívolo, circense e estereotipado do rock’n’roll. Springsteen voltaria a chamar Morello para gravar uma nova versão de estúdio de “The ghost of Tom Joad”, que foi incluída no seu álbum de 2014, High Hopes.

“Sleep now in the fire”

Rage Against The Machine, 1999

O videoclip da canção, que faz parte do terceiro álbum da banda, The battle of Los Angeles (1999), foi realizado por Michael Moore, bem conhecido pelas suas posições anti-sistema, e combina imagens da banda a actuar em Wall Street, nos degraus do Federal Hall, em frente ao edifício da Bolsa de Nova Iorque, com uma sátira ao programa “Quem quer ser milionário?” e imagens de arquivo representativas da actuação do poderio americano pelo mundo (e em casa).

As filmagens da actuação em Wall Street, em Janeiro de 2000, foram interrompidas pela polícia, que deteve Moore; enquanto era levado, este apelou à invasão da Bolsa de Nova Iorque, situada do outro lado da rua e a banda e o seu público deram cumprimento à sugestão, mas foram repelidos pela polícia e a Bolsa achou acabou por fechar as portas (mas continuou a funcionar).

A letra de “Sleep now in the fire” faz recuar a tragédia do continente americano à chegada dos três navios de Cristóvão Colombo – “Eu sou a Nina, a Pinta e a Santa Maria” – e denuncia duas nódoas das acções militares americanas pelo mundo – a bomba de Hiroshima e o uso do agente laranja no Vietnam. Na origem de todas as tragédias, está, na visão de Zack de la Rocha, a ganância do homem branco.

“Statue of Liberty”

Laurie Anderson, 2001

Laurie Anderson dedica-se à música e à performance há 40 anos e as suas canções/solilóquios parecem abordar os mais diversos assuntos, mas no fulcro da sua obra está invariavelmente o questionamento da América. A sua primeira grande obra foi o projecto United States, um espectáculo multimédia de oito horas de duração, repartidas por duas noites; o espectáculo foi depois “compactado” no álbum quíntuplo United States Live (1984), e alguns excertos integraram, em versão de estúdio, o álbum de estreia Big Science (1982).

“Statue of Liberty”, do álbum Life on a string, é uma daquelas peças de que só Anderson tem o segredo: uma voz enfeitiçante, loops hipnóticos, véus diáfanos de electrónica e volutas de violinos, delineiam uma visão onírica da Estátua da Liberdade, com a Baía de Hudson em fundo.

“A lua ergue-se e põe-se

No mundo real

Ilhas e furacões

O vento sopra de Jersey

Flutua através da baía

Rumo ao mar alto

Está um belo dia

Para fugir para longe

A liberdade é uma coisa assustadora

Poucas pessoas a querem realmente”.

“Righ right now now”

Beastie Boys, 2004

Quando nasceram em Nova Iorque em 1981, os Beastie Boys, eram um grupo de punk hardcore, mas dois anos depois converteram-se ao hip hop, tornando-se num dos nomes mais respeitados e politicamente empenhados do género. A administração liderada por George W. Bush impeliu-os a gravar, em 2003, a canção “In a world gone mad”, em protesto contra a Guerra do Iraque, assunto que também é aflorado em “Righ right now now”, incluída em To the 5 boroughs, o seu sexto álbum, saído no ano seguinte.

https://youtu.be/3RwlbHLwC8M

“Começo a estar cansado desta situação

Os EUA a atacar outros países

E as narrativas, nas várias estações

Eleições fraudulentas fazem-me perder a paciência

Sou um judeu nauseabundo e vou a caminho

E sim tenho de dizer que se lixe o KKK

[…]

Quando fui pedir um empréstimo e me perguntaram a raça

Escrevi ‘humana’ lá no espaço

É vergonhoso que tentem rebaixar-me

Não é da conta do banco traçar a minha linhagem”

A letra inclui também uma referência ao massacre de Columbine e à necessidade de um maior controlo de armas.

“Sixteen military wives”

Decemberists, 2005

Os Decemberists não tinham, nos seus primeiros dois álbuns, mostrado inclinação para exprimir opiniões políticas ou manifestado sequer indicação de se aperceberem dos eventos no mundo que os rodeava, mas a Guerra do Iraque teve o condão de os fazer sair do seu imaginário usual. “Sixteen military wives”, incluída no álbum Picaresque, além de uma mensagem genérica anti-belicista, tem por alvo específico a manipulação operada pelos mass media americanos, com a ajuda de celebridades mediáticas, de maneira a “vender” a guerra como algo de patriótico, nobre e “limpo”.

“Dezassete soldados

Dos quais apenas doze regressarão

O sargento envia uma carta a cinco

Esposas de militares, cujas lágrimas cairão de dez pequenos olhos

[…]

Porque a América é capaz

E a América não pode dizer não

E a América faz, e se América diz que é assim

Assim será

E o apresentador do telejornal

Começa ‘tra lá lá lá’

Quinze personalidades célebres

Levando as suas vidas sórdidas, deploráveis e desequilibradas

Encontrarão a solução a tempo

Usando as suas mentes argutas de liberais moderados”.

“When the president talks to God”

Bright Eyes, 2005

Os Bright Eyes, de Conor Oberst, foram outro grupo sem grande tradição de activismo político a quem a actuação de George W. Bush incitou à composição de uma canção de protesto, bem contundente e frontal. O título “When the president talks to God” alude à declaração de Bush de que a invasão do Iraque lhe tinha sido ordenada por Deus: “Deus disse-me ‘George, vai combater os terroristas no Afeganistão’. E eu fui. E então Deus disse-me ‘George, acaba com a tirania no Iraque”. E foi o que eu fiz”.

“Quando o Presidente fala com Deus

A conversa é breve ou longa?

Será que ele pede que se violem os direitos das mulheres?

Ou que se enviem pobres rapazes do campo para a morte?

[…]

Quando o Presidente fala com Deus

Será que finge arrastar a fala ou limita-se a acenar?

Designa os condenados a executar?

Quais as prisões a construir e encher?

Que fraudes eleitorais esconder?

[…]

Quando o Presidente fala com Deus

Pergunto-me qual deles fará de polícia bom

‘Temos de arranjar alguns empregos, os ghettos estão acabados’

‘Não, eles são preguiçosos, George, é melhor não

Dá-lhes antes mais cocaína e lojas onde comprar bebidas’

É o que Deus recomenda

[…]

Quando o Presidente fala com Deus

Alguma vez lhe ocorrerá que não é Ele que fala

E que a voz que ouve vem de dentro da sua cabeça?”

“Another day in America”

Laurie Anderson, 2010

A América voltou a ser o assunto central de Homeland (2010), o oitavo álbum de Anderson, levando a revista The Wire a ver nela a “voz da consciência americana”.

Escutem-se as interrogações reflexões dessa voz, processada e colocada sobre um discreto tapete de electrónica ambiental:

“Aqui estamos nós, no limiar de uma nova era.

O começo de um mundo novo em folha.

E agora?

Como começamos?

Como recomeçamos?

[…]

Que caminho tomar?

Para que servem os dias?

Para nos acordar, para separar as noites intermináveis.

[…]

Ah, America

[…]

Todo um novo mundo à espera de acontecer.

Parques de estacionamento em ruínas,

Lixeiras putrefactas,

Drogas, acidentes e hesitações.

Coisas deixadas para trás.

Esferovite, chips de computador.

[…]

Há quem diga que o nosso império está em declínio, como todos os outros

E há quem não faça a mais pequena ideia do que é o

tempo, para onde vai ou sequer de onde estará o relógio.

[…]

Mais um dia na América.

Mais um dia, mais um dólar […]”.

“Million dollar loan”

Death Cab For Cutie, 2016

Perante a possibilidade de Donald Trump poder ser eleito presidente dos EUA, o escritor Dave Eggers lançou a 10 de Outubro de 2016 o projecto “30 days, 30 songs”, que se propunha colocar online uma canção por dia contra Trump até ao dia das eleições, a 8 de Novembro. Apesar do empenho dos músicos, o projecto fracassou o seu objectivo, como é sabido, e foi reconvertido em “1000 days, 1000 songs”. Mas bastaria a primeira canção a ser colocada online para já ter valido a pena: os Death Cab For Cutie contribuíram com uma canção que, sob a sua aparência de pop electrónica embaladora e amável, esconde um ataque feroz a Trump.

Embora também aprecie desempenhar o papel de milionário, Trump achou que poderia aliciar o eleitorado dos mais baixos níveis de rendimento envergando o disfarce de self-made man, um homem do povo que subiu a pulso na vida, uma prova viva da mobilidade vertical que a sociedade americana oferece a todos os que têm qualidades e trabalham arduamente – admitiu todavia, que, a dada altura, teve uma pequena ajuda: um milhão de dólares emprestados pelo pai.

A letra de Ben Gibbard mostra-nos outra versão do triunfo de Trump como homem de negócios:

“Lá bem do alto, ele contempla a cidade à noite

Da sua sala adornada a ouro, mármore e suave perfume

E tem o orgulho de proclamar que fez fortuna à maneira antiga

Porque, para triunfar, só precisas mesmo de uma coisa

Um empréstimo de um milhão de dólares

Ninguém singra na vida sem

Um empréstimo de um milhão de dólares

Farás boa colheita se semeares

Um empréstimo de um milhão de dólares

Telefona ao papá e pede-lhe

Um empréstimo de um milhão de dólares

[…]

Para lançar a primeira pedra vais precisar de

Um empréstimo de um milhão de dólares

Qualquer ascensão ao trono começa com

Um empréstimo de um milhão de dólares”.

Entrada da Trump Tower na Quinta Avenida

“Tiny hands”

Fiona Apple, 2017

A Marcha das Mulheres, a 17 de Janeiro de 2017, teve dimensão global, mas teve maior expressão nos EUA, onde tomou como alvo o recém-eleito presidente Donald Trump. Fiona Apple compôs um “hino oficioso” para a marcha, “Tiny Hands”, uma peça rudimentar do ponto de vista musical, o que se compreende por ser algo que também se destinava a poder ser cantado por multidões (os cânticos das manifestações partilham com os cânticos do futebol o grau zero da sofisticação musical).

“Tiny hands” recorre a um sample de um célebre comentário misógino e soez de Trump sobre técnicas de sedução (“grab’em by the pussy”) e a letra repete:

“Não queremos que as tuas pequenas mãos

Se aproximem sequer das nossas cuecas”

As “pequenas mãos” são uma alusão a uma polémica pueril, entre Trump e Marc Rubio, durante as eleições primárias do Partido Republicano, envolvendo comparações de tamanhos de mãos e de órgãos genitais.

No fim de contas, as palavras de ordem “futebolísticas” de “Tiny hands” acabam por ser tão pouco eficazes em termos de agitação das consciências como a refinada joalharia pop de “Million dollar loan” ou a invectiva furiosa de “Sleep now in the fire” ou de qualquer outra canção de protesto. No nosso tempo de “verdades alternativas”, relativismo ontológico e ensimesmamento clubístico e pueril, servem apenas para pregar aos convertidos. Em “The boxer”, um retrato de uma vida de pobreza, solidão e luta contra a adversidade em Nova Iorque, incluída em soberba canção de Bridge over troubled water (1969), o derradeiro álbum de Simon & Garfunkel, afirma-se que “um homem houve apenas aquilo que quer ouvir/ E ignora tudo o mais” e a World Wide Web e as redes sociais vieram reforçar maciçamente este enviesamento da mente humana.

Quer os que acreditam em Trump quer os que detestam Trump estão cada vez mais polarizados e apenas consomem informação que alimenta e confirma os seus preconceitos e convicções – e se acaso são confrontados com factos objectivos e comprovados de sinal contrário, limitam-se a descartá-los, desacreditá-los, deturpá-los ou interpretá-los da forma que mais lhes convém. Quando os factos são descartados e a argumentação racional fracassa, o que podem fazer as canções de protesto?