Portugal, Florença, Reino Unido, França, Alemanha, São Petersburgo, Prato, Barcelona e Bruxelas. São estas as paragens principais de A Minha Europa, o novo livro de Maria Filomena Mónica. Ao longo de 346 páginas, usando vários registos diferentes — que vão das notas de viagem às curiosidades históricas –, a socióloga fala do que gosta e do que não gosta nas cidades e nas culturas que descreve.

“A Minha Europa” chega às livrarias na sexta-feira, dia 6, e é lançado a 25 de novembro, com apresentação de Jaime Gama. O Observador faz a pré-publicação de excertos de dois capítulos: “A burocracia, a Alemanha” e “A União Europeia, Bruxelas”. O livro tem ainda fotografias de António Barreto, que acompanhou Maria Filomena Mónica em várias destas viagens — pode ver algumas dessas imagens nesta fotogaleria.

A burocracia, a Alemanha

Alemanha não faz parte dos meus destinos favoritos. As razões são várias, umas conscientes – o facto de não falar a língua – outras inconscientes – a memória do nazismo. Só em 1980, empurrada pelo António, acabei por visitar este país. Não olhei para um mapa, não comprei guias, não li obras de História. Cheguei a Bona e dali saí sem me ter apercebido de que estivera no Estado da Renânia‑Vestfália. Após ter pousado as malas no hotel, fomos a uma recepção organizada pela Fundação Friedrich Naumann em honra de Hans‑Dietrich Genscher. Apesar de me considerar uma esquerdista, a ideologia liberal não me repugnava. Cumprimentei o então Vice‑Chanceler, fiz conversa com algumas eminências e sorri a gente de variadas proveniências. Nessa noite, o António, que conhecera pouco antes, teve uma crise de sonambulismo, durante a qual pretendeu que eu chamasse um médico, uma vez que estava “a ter um ataque de coração”. Passados minutos, verifiquei que adormecera. Era mais um hipocondríaco, decidi, o que não se viria a confirmar. Quando acordou, todo rosadinho, propôs que déssemos um passeio de barco pelo Reno. Visitámos a catedral de Colónia, após o que voltámos a Bona. Tão escasso foi o tempo desta visita que nem consegui ir ver a casa de Beethoven, natural desta cidade.

No dia seguinte, partimos para Berlim. Detestei logo os arranha‑céus agressivos, os punks que se exibiam nas ruas, os néons nas lojas modernaças. Felizmente que fui à Neue Nationalgalerie, onde, além da colecção permanente, estava a exposição “As Imagens do Homem na Arte Ocidental”. Nessa noite, arranjámos bilhetes para a Deutsche Oper, onde assisti a um Don Giovanni com José van Dam no papel do protagonista.

Depois de ter aprendido a dizer frühstück (pequeno‑almoço), o único termo que recordo (embora o esteja sempre a confundir com Der Freischütz, o título da ópera de Carl Maria von Weber), fui ao Reichstag. De acordo com o protocolo assinado entre os Aliados e a URSS, o edifício deixara de funcionar como Parlamento, servindo agora de palco a uma exposição intitulada “Questões sobre a História Alemã”. No dia seguinte, fui ao Staatliche Kunsthalle, ver outra exposição, sobre iconografia infantil. Gostei de ambas.

O passeio mais ambicionado era a ida a Berlim Leste. Queria saber até que ponto era verdadeira a versão, que me tinha sido inculcada em casa, sobre os horrores dos países comunistas. Entrei, com o António, numa qualquer estação de Metro e mudei de carruagem em Friedrichstrasse, que dava acesso a Berlim Oriental. Convencida de que tudo seria simples, dirigi‑me ao local subterrâneo onde os passageiros podiam obter um visto (válido por um dia). O corredor parecia um curro. Para que os guardiões da RDA verificassem se transportávamos qualquer coisa interdita nos bolsos traseiros, no tecto havia uns espelhos inclinados. Por detrás do vidro embaciado, um polícia olhou‑me com ar desconfiado.

Verificou o meu passaporte, após o que apontou com o dedo uma revista – a Elle – que eu comprara pouco antes. Passei‑lhe para as mãos o exemplar. Disse‑me umas palavras que não percebi e, depois de ter guardado a revista numa gaveta, fez‑me sinal para avançar. Não percebi se me tirara o periódico para o oferecer à namorada ou se a República Democrática Alemã considerava que uma revista de moda era demasiado subversiva para ser lida no seu território. Quanto ao António, tudo se processou de forma delirante. Um guarda mandou‑o sair da fila, a fim de comparar, em paz e sossego, as suas orelhas com as da fotografia colada no passaporte. Só ao fim de uma análise exaustiva o deixaram passar.

Quando emergi à luz do dia, o meu humor, que já não era bom, piorou. Não por sentir qualquer nostalgia pela velha Berlim, uma cidade cuja história mal conhecia, mas por ter diante de mim um local degradado. A arquitectura era um cruzamento entre a Praça do Areeiro e os bairros de Chelas. Almocei num restaurante que se assemelhava a uma messe de oficiais. Deambulei, em seguida, pela mais famosa das suas ruas, a Unter den Linden, imaginando com dificuldade que, no século XIX, me poderia ter ali cruzado com Bismarck, Marx ou Schopenhauer. Depois, em Bebelplatz, entrei no átrio da velha Ópera, onde maestros tão famosos quanto Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer e Bruno Walter tinham dirigido concertos. Por fora, o edifício mantinha a sua antiga beleza, mas bastou‑me olhar o interior para desistir da compra de bilhetes. As cornijas tinham sido repintadas com purpurina e as matronas, por detrás as bilheteiras, pareceram‑me informadoras da Stasi. Afinal, a propaganda sobre os países comunistas era verdadeira. (…)

▲ "Por muitos anos que viva, não esquecerei aquelas casas com janelas tapadas, aqueles militares com cães, aquelas torres de vigilância" (Foto: Getty Images)

Getty Images

Como é óbvio, fui ver o Muro, que, apesar de tão fotografado, ainda me conseguiu impressionar. Haverá paisagens mais dramáticas, mas nenhuma de que me lembre. Por muitos anos que viva, não esquecerei aquelas casas com janelas tapadas, aqueles militares com cães, aquelas torres de vigilância. É impossível esquecer os 3,8 milhões de pessoas que, ao longo de 41 anos, fugiram da RDA. O curioso é que, tendo detestado Berlim Oriental, tão‑pouco gostei da Ocidental. Em Kurfürstendam os edifícios eram artificiais e a ruína da igreja Kaiser‑Wilhelm‑Gedächtnis um símbolo demasiado óbvio. Berlim Ocidental parecia, e era, uma montra de propaganda. Nunca mais pensei naquela cidade.

Um dia, nos finais de Novembro de 1989, o meu filho Filipe, que andava a fazer uma viagem com um passe do Interrail, telefonou‑me, de uma cabina em Bruxelas, para me dizer que tencionava ir a Berlim, onde, umas semanas antes, um grupo de jovens havia derrubado o Muro. Passadas umas horas, voltou a telefonar‑me para me comunicar que se apercebera estar a antiga capital da Prússia integrada na zona geográfica dominada pela URSS, o que o obrigava a fazer um percurso sinuoso por zonas comunistas, sem garantias de que lhe dessem um visto, o que o levara a desistir da ideia. De facto, não era apenas Berlim que estava amputada, mas o resto da Alemanha. De repente, apeteceu‑me voltar a Berlim para ver como estaria a cidade após a reunificação. Demorei vinte anos, mas fui.

A 2 de Junho de 2010, aterrei no aeroporto de Schöenefeld. O hotel, na Unter den Linden, ficava na antiga zona de Berlim Leste. As tílias, que haviam dado o nome à rua, tinham sido replantadas, as casas eram luxuosas, por mim passavam carros potentes. Na primeira noite, andei pelos arredores do hotel, situado a dez minutos da Porta de Brandeburgo. Notei que as casas tinham todas a mesma altura, que as janelas eram semelhantes e que as cores das fachadas não destoavam. Pelos vistos, as autoridades locais tinham‑se esforçado por impor regras. Ei‑las: as janelas eram obrigadas a ter uma forma vertical, o vidro não podia ultrapassar 49% da área das fachadas e o único outro material permitido nas paredes exteriores era a pedra. Para meu espanto, o que poderia ter resultado numa cidade artificial deu origem a bairros aceitáveis. (…)

▲ "Uma vez no hotel, Berlim não me saía da cabeça. Hoje, olhamos esta cidade como se ela tivesse sido desde sempre cosmopolita, o que não é o caso" (Foto: António Barreto)

António Barreto

Ainda pensei em visitar a cúpula do Reichtag, desenhada por Norman Foster, mas, cá fora, a fila para entrar era grande demais. Limitei‑me a passear. No chão viam‑se os paralelepípedos, entre o bege e o rosa, denotando, mais uma vez, a presença do Muro. À frente, estavam cruzes brancas, lembrando os homens e as mulheres que, ao tentar trocar a Alemanha do Leste pela Republica Federal, ali tinham encontrado a morte. Fui até ao Memorial do Holocausto, um labirinto ondeante composto por milhares de paralelepípedos cor de antracite. O monumento não tem uma mensagem explícita, o que me agradou: é na cave que se podem ver exposições sobre o destino dos judeus durante a Segunda Grande Guerra. Em seguida, fui até ao local onde estivera o bunker de Hitler. Arrasado pelos Aliados, é agora um parque de estacionamento.

Apesar de cansada, sabia que podia exceder as minhas forças, pois, no dia seguinte, já dormiria na minha cama. Junto à Porta de Brandeburgo, uma noiva, vestida a preceito, fazia‑se fotografar em frente de uma limousine branca. O Museu Kennedy exibia, na montra, uma fotografia de Obama. Do outro lado, estava um quiosque, anunciando, em letras de néon, berliner currywurst. Passei a embaixada da Federação Russa, com os seus portões negros, e o edifício, feio, da Komische Oper Berlin. Finalmente, entrei num restaurante, o Dressler, para jantar. Como a ementa estava em alemão acabei por comer um bife panado – de que não gosto – em vez da salsicha alemã que desejava provar.

Uma vez no hotel, Berlim não me saía da cabeça. Hoje, olhamos esta cidade como se ela tivesse sido desde sempre cosmopolita, o que não é o caso. Vale a pena ler a reportagem que, a 3 de Abril de 1892, Mark Twain publicou no Daily Tribune, de Chicago, onde declarava ser Berlim “uma cidade recente; a mais recente que até hoje vi”. Com o desenvolvimento da indústria em finais de Oitocentos, a cidade atraiu muitos operários. Durante os anos 1920, a expansão continuou, tendo a cidade adoptado o estilo modernista. Por Hitler odiar qualquer tipo de ousadia artística, Speer ofereceu‑lhe o neo‑classicismo ainda patente em muitos dos candeeiros públicos. A cidade que agora via da janela do hotel era magnífica e assustadora. Magnífica porque tudo fora feito com rigor e assustadora porque não conheço outro país que pudesse ter realizado em tão pouco tempo aquilo de que Berlim foi capaz. Max Weber, um alemão, sabia do que falava quando escreveu sobre a organização burocrática. (…)

Hoje, quando se fala da Alemanha, duas ideias vêm imediatamente ao espírito: a sua força económica e o Holocausto. Tão dramática é a memória do segundo que ainda temos dificuldade em compreender como “aquilo” pode ter acontecido. Com um passado turvo, é fácil associar a Alemanha ao Mal, esquecendo que, durante séculos, nalguns dos seus territórios, imperou um clima de excepcional tolerância. Se pudéssemos ter visitado a Berlim do século XVII os residentes ter‑nos‑iam dito quão agradável era viver naquela cidade. Devido à política do Eleitor de Brandeburg, Friedrich Wilhem I (1620-1688), da casa Hoenzollern, teve lugar uma imigração de várias nacionalidades e de várias religiões que conviveram em paz. Deixo aos filósofos a tarefa de analisar como, no século XX, foi possível um dos países mais civilizados da Europa transformar‑se no carrasco de milhões de seres humanos.

Num artigo publicado em 1949, Thomas Mann cita uma observação de Nietzsche, no sentido de que um povo (Volk) era a forma indirecta de fazer que, ao longo da História, surgissem três ou quatro grandes homens, sublinhando ser esta uma ideia tipicamente germânica. Mais do que outros, os alemães acreditavam nisto, porque “na Alemanha, a grandeza vem ligada à ideia de um processo anti‑democrático de hipertrofia”, fazendo que entre os chefes e as massas exista um fosso, ou, como escreveu Nietzsche, “um pathos de distância”. Se calhar, é isso que me assusta.

No final da visita, fiquei a reflectir sobre aquilo que a Alemanha me dera. À cabeça, a música. Basta recordar o prazer que, ao longo dos anos, retirei ao ouvir as obras de Beethoven, Brahms e Bruckner, para não falar de Bach. Exceptuando a Itália – por ser a pátria de Verdi – os meus compositores preferidos são oriundos de terras germânicas. Basta olhar as estantes onde estão guardados os meus CD.

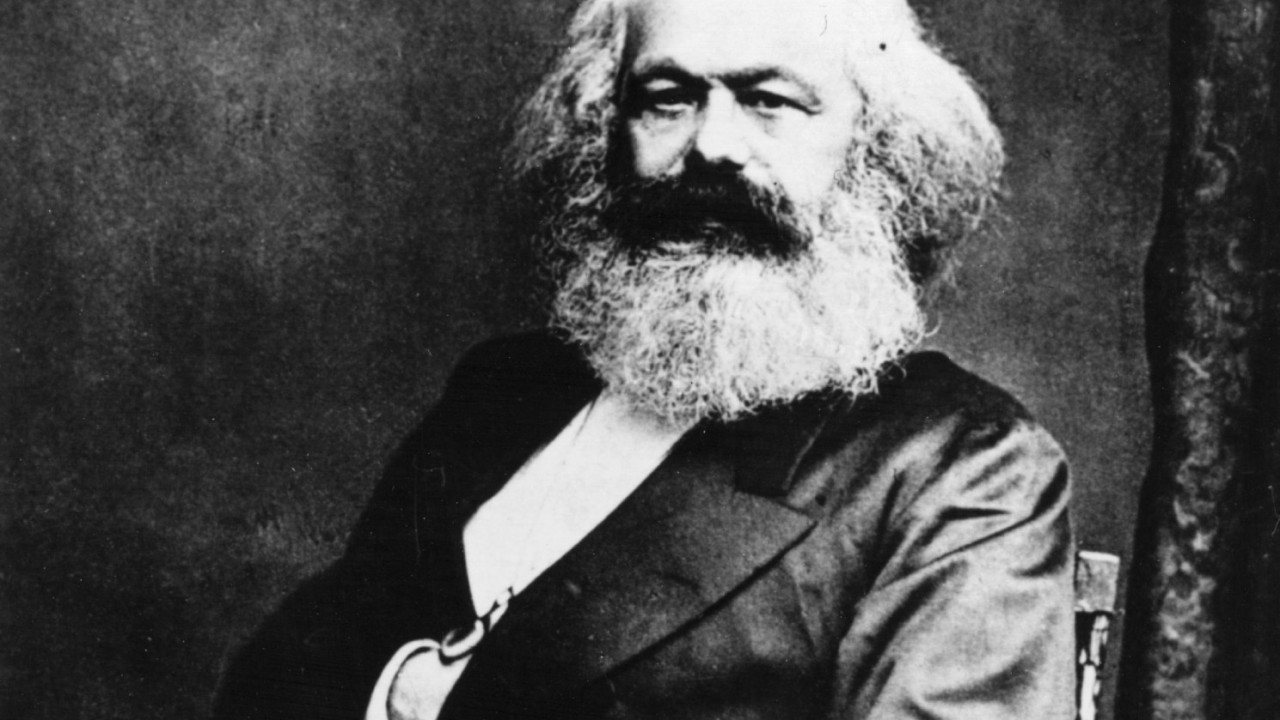

▲ "Temos de ler o que Marx e Engels escreveram, louvando o que há a louvar e criticando o que há a criticar, sem estar a pensar constantemente na URSS e na China" (Foto: Getty Images)

Getty Images

Alem dos músicos, certos filósofos, sobretudo Karl Marx e Friedrich Engels, tiveram importância na minha vida. Hoje, não é popular citar estes autores mas seria absurdo criticá‑los por aquilo que aconteceu após a sua morte. Se quisermos ser honestos, temos de ler o que escreveram, louvando o que há a louvar e criticando o que há a criticar, sem estar a pensar constantemente na URSS e na China. O panfleto O Manifesto do Partido Comunista (1848), escrito por ambos, é uma obra‑prima da literatura política. Além disso, alguns livros de análise histórica de Karl Marx, a começar em A Luta de Classes em França (1850) e a terminar em o Dezoito Brumário de Luís Napoleão (1852), bem como o ensaio sociológico de Friedrich Engels, A Condição da Classe Operária em Inglaterra, são notáveis. É verdade que o mesmo não posso dizer de O Capital de Karl Marx, cuja leitura me exigiu um esforço inútil. A semente totalitária poderá estar contida nalguns dos seus escritos, mas sabe‑se quanto Marx desprezava a Rússia, para ele a pátria de uma cambada de eslavófilos vivendo sob a opressão czarista, e a China, onde vigoraria um chamado “modo de produção asiático” por ele abominado. Nem ele nem Engels jamais imaginaram que seria destes países que brotariam as revoluções com que sonhavam.

Se hoje percebo melhor a Alemanha, falta‑me contudo empatia por um país sujeito a sucessivas irrupções de Sturm und Drang (Tempestade e Angústia). Deve ser isto que, ao longo dos anos, me tem afastado da sua cultura. Na adolescência, frequentei a Alliance Française, o Instituto Britânico e o Goethe Institut. Enquanto cheguei ao final do curso nos dois primeiros, no último desisti a meio, o que pode ter contribuído para me afastar da sua literatura. Só agora me aproximei de Goethe, nunca fui influenciada por Nietzsche e, embora considere Weber um sociólogo importante, nunca o li com prazer. A Alemanha, e sei que me estou a repetir, deu‑me a música, o que não é uma oferta menor. É nela, e só nela, que encontro conforto quando estou triste.

A União Europeia, Bruxelas

Parti para Bruxelas a 12 de Maio de 2013. A viagem não começou bem. Ao fazer o check-in no balcão, uma menina sorridente disse‑me que o voo estava em overbooking. Como tinha entrevistas marcadas no Parlamento Europeu no dia seguinte, insisti que tinha de ir nem que fosse a nado. A dita menina explicou‑me que nada podia fazer, uma vez que a União Europeia havia emitido uma directiva no sentido de permitir que as empresas de aviação pudessem marcar mais lugares do que os disponíveis Achei estranho mas tal é a quantidade de disparates que saem de Bruxelas que admiti ser verdade [no regresso, verifiquei não ser verdade]. Finalmente, a coisa lá se resolveu.

Uma vez dentro do avião, notei que ia cheio. A maioria dos passageiros exibia bandeirolas, cachecóis e bonés encarnados. O senhor que estava ao meu lado explicou‑me que, três dias depois, teria lugar em Amesterdão um jogo de futebol (a final da Liga Europa entre o Chelsea e o Benfica). Quem não conseguira lugar num avião para a Holanda optara por se deslocar via Bélgica. Mal me sentei, meti nos ouvidos os auscultadores do iPod, no qual o meu filho introduzira Le Plat Pays, de Jacques Brel. Habituada a só ouvir ópera, abrira uma excepção para este compositor. Sabia de cor o final da primeira estrofe: “Avec infiniment de brumes à venir/ Avec le vent de l’ouest écoutez le tenir/ Le plat pays qui est le mien”. Mesmo que em Bruxelas tudo fosse horrível, teria sempre o Brel.

Entretanto, começara a agitação dos almoços, das filas para a casa de banho e dos carrinhos com aqueles produtos insólitos que se vendem a bordo. Depois de ter lido o International Herald Tribune, onde vinha um artigo sobre a crise do euro, e o Le Monde, onde aparecia uma reportagem sobre um grupo de jovens belgas que havia partido para a Síria, comecei a contar os minutos até à chegada. Até que o tédio, que as viagens de avião agora me provocam, foi mais forte do que tudo.

Que tal usar a cabeça? Podia começar a aperfeiçoar a lista de perguntas a fazer aos eurodeputados, mas o exercício era inútil, pois gosto mais de deixar a conversa seguir o seu rumo do que interrogar pessoas com um guião fixo. Tentei concentrar‑me num assunto qualquer, mas o meu cérebro entrara em hibernação. Foi então que recordei uma história que Isaiah Berlin gostava de contar. Em 1944, quando estivera a trabalhar na embaixada britânica em Washington, fora chamado, de repente, a Londres. O único avião disponível era um bombardeiro militar e foi nele que teve de voar. Como a cabine não estava pressurizada, foi obrigado a usar uma máscara de oxigénio, o que o impedia de falar e, pior, de ler, uma vez que no avião não havia luz. A meio do Atlântico, teve uma epifania: afinal, aquilo a que desejava dedicar a sua vida não era à Filosofia, a disciplina que ensinava, mas à Historia das Ideias. Nada de parecido me aconteceu.

Chegada ao aeroporto, meti‑me num táxi, a quem pedi para me conduzir ao Hotel Raddisson Blue, na rue d’Idalie, ao lado do Parlamento Europeu. Embora a ideia de ser obrigada a meter um cartão no elevador do hotel me tenha espantado – suponho que faz parte das novas medidas de segurança – tudo me pareceu estar a funcionar bem. Aberta a mala, olhei a paisagem que se via da janela: uma rua incaracterística com prédios modernos. Previsivelmente, o céu estava cinzento. Desci até ao restaurante, onde comi um óptimo steak tartare. Ainda não era meia‑noite e já estava na cama. (…)

Entrei no edifício de Berlaymont com antecedência. Sou pontual e não seria agora – quando ia falar com o homem que manda na Europa – que me iria atrasar. A construção deste edifício fora um chorrilho de desastres. Inaugurado em 1969, descobriu‑se que nele havia sido utilizado amianto, um material cancerígeno, pelo que teve de ser encerrado. Entregue por fases, só estaria funcional pouco tempo antes de Durão Barroso tomar posse. O restauro demorara 13 anos, ou seja, mais 5 do que o tempo da construção. Como a Comissão tinha, e tem, funcionários espalhados por 60 outros edifícios, não deve ter sido dramático, mas a solução encontrada foi dispendiosa.

O número de funcionários da Comissão ascende a 32.949; no edifício de Berlaymont apenas trabalham 30.009. Tendo em conta a sua dimensão, do solo não se consegue obter uma perspectiva global. Apenas notei as persianas, de um cinzento claro, e a profusão de tubos de aço. O gabinete do Presidente fica no último andar, de onde imagino que irradiem os focos da Razão.

▲ "Para aligeirar o ambiente, Durão Barroso começou por referir uma passagem do meu livro 'Bilhete de Identidade', envolvendo o Warden do meu College" (Foto: Christian Liliendahl/AFP/Getty Images)

AFP/Getty Images

Eram quase 5 horas da tarde quando entrei na sala anexa ao gabinete de Durão Barroso. Fui recebida pela sua porta‑voz, Leonor Ribeiro da Silva, a qual, para meu espanto, me disse estar farta de Bruxelas: se para ali fora, isso devia‑se apenas à fidelidade relativamente a Durão Barroso. Quanto à cidade, aconselhou‑me a deixar o Bairro Europeu e a visitar o de Matongé, onde cabeleireiras negras faziam trancinhas a rigor, e o de Brabant, onde vivia a comunidade turca. Pedi‑lhe que me enviasse um apontamento das suas impressões de Bruxelas, cidade onde vivia há dez anos. Eis um extracto do longo email que, a 26 de Julho de 2013, me remeteu sobre o circuito que construíra para os amigos que a visitavam: “Marroquinos, tunisinos, argelinos, há muito radicados em Bruxelas, desenvolvem os seus negócios, com disponibilidade para atender clientes que os belgas já não querem atender. Este circuito turístico inventado por mim acaba em Portugal. À volta da Place Flagée, reúnem‑se os portugueses sobretudo em dias de futebol. Do Café Portugal do sr. Albano ao Café Caramulo ou Lamego, todos têm a televisão a postos para sofrer com a bola. A Casa Garcia já se tornou um ponto de referência da cidade, conhecida que é pelos seus pastéis de nata, que aliás distribui pelas melhores mercearias portuguesas da cidade e mesmo pela catedral da gastronomia belga, o supermercado gourmet Rob.”

Estava eu a conversar com a Leonor quando apareceu um aprumado membro do babinete, de seu nome Ricardo Borges de Castro. Vinha buscar‑me. Enquanto uma fila de câmaras de filmar se cruzava comigo no corredor, olhei, na parede, os quadros – de Jorge Martins, Menez e Noronha da Costa – emprestados pela Fundação Gulbenkian. Tais eram os rumores sobre o luxo dos gabinetes europeus que, ao ver o de Durão Barroso, fiquei admirada: era grande, mas não muito maior do que aquele que o Instituto de Ciências Sociais há anos me quis oferecer. Não posso dizer que Durão Barroso fosse, para mim, um total desconhecido. Não só estava a par do seu curriculo ideológico – do maoismo à francesa ao liberalismo à portuguesa – como o encontrara quando, sendo ele primeiro‑ministro, participara numa conferência sobre Fontes Pereira de Melo.

Já não me lembro se nos falámos de aperto de mão ou de beijinho e, neste caso, se foi um ou dois, mas, dada a evolução dos costumes, penso tratar‑se da última hipótese. Para aligeirar o ambiente, começou por referir uma passagem do meu livro Bilhete de Identidade, envolvendo o Warden do meu College. Entretanto, eu retirara da pasta o meu gravador. Em vez do esperado silêncio, apareceu a minha voz, declamando o poema “O Sentimento de um Ocidental”, de Cesário Verde. Que diabo estavam ali a fazer estrofes como “Despertam‑me um desejo absurdo de sofrer…”? Durão Barroso olhou para mim com ar admirado, sentimento por mim partilhado. Não tardei a encontrar a explicação: poucas semanas antes usara o gravador a fim de fazer o cotejo das citações de Cesário para a biografia que sobre ele andava a escrever. Como levara três blocos e sete canetas de feltro, tudo se resolveu.

Após ter combinado que, a não ser que me contasse qualquer coisa em off – o que só aconteceu duas vezes – tinha autorização para o citar, começámos a falar. Previsivelmente, sabia como ultrapassar as armadilhas. Quando lhe perguntei o que pensava da actual situação política da União, respondeu‑me: “A União Europeia é uma potência emergente.” Diante de um “mas…”, saído da minha boca, afirmou: “Lembre‑se de que a União Europeia é a maior economia do mundo.” Decidi interrogá‑lo sobre as nuvens negras que se haviam abatido sobre a Europa. Respondeu‑me (reparei que nunca hesitou): “O que causa a incerteza não é a União Europeia, mas a globalização.” Após o que criticou os que, com discursos populistas, tentavam pôr o eleitorado contra a União. A conversa deslizou naturalmente para o tema do nacionalismo, tendo ele citado Romain Gary: “O patriotismo é o amor dos seus; o nacionalismo é o ódio dos outros.”

Interroguei‑o sobre como via a atitude dos ingleses perante a União: “A Inglaterra era a rainha do mundo e é, por isso, um caso especialíssimo.” E os outros países? Para tudo tinha uma explicação: “Tem de compreender que as forças no sentido da integração são mais importantes do que as que vão em sentido oposto.” Visto eu continuar com um ar céptico, acrescentou: “Há um espaço político europeu. Hoje, nos cafés de Atenas debate‑se a política alemã.” Disse‑lhe: “Nem sempre positivamente, há‑de concordar…” Eis a resposta, mais uma vez célere: “Porque se nacionalizaram os êxitos e se europeizaram os fracassos.” Finalmente, perguntei‑lhe o que pensava da chamada Estratégia de Lisboa. Foi, mais uma vez, directo: “Era irrealista.” Quanto à crise económica e financeira, eis o que me disse: “Tudo começou nos Estados Unidos, onde se espalharam créditos tóxicos e onde ocorreram factos de natureza criminal. Os governos do dia não queriam um supervisor comum.” Faltava ainda uma pergunta sobre o euro: “Acho que é uma jangada frágil no meio de uma tempestade. Mas note que defendo o euro.” A conversa, que durou mais de uma hora, terminara. (…)

Como notou Hans Magnus Enzensberger, a União Europeia é uma quimera, no sentido original da palavra, ou seja, um bicho composto de vários bocados. É difícil resistir‑lhe, especialmente em Portugal, onde os cidadãos tendem a pensar que as ditaduras envolvem, como a de Salazar, uma polícia política e uma censura oficial. Se exceptuarmos a Grã‑Bretanha e os países escandinavos, a maioria dos europeus não demonstra qualquer apetência por se revoltar contra os eurocratas. É verdade que a Europa já resistiu a outras tentativas no sentido da uniformização. Mas é preciso estar de sobreaviso. Temos de nos lembrar que, por detrás da “Europa” padronizada – com apenas 60 anos – existe uma outra, a das grandes cidades e a das pequenas aldeias, a das nações antigas onde se fala uma única língua e a das cidades‑estados com dialectos próprios, a dos povos que se sentem bem convivendo com gente diversa e a das regiões que não abdicam de ter uma cultura própria. É nesta Europa que me sinto em casa.