Índice

Índice

Primeiro parecia ser só uma coincidência funesta, mas quando se soube do falecimento de Leonard Cohen, a 7 de Novembro, começou a falar-se em “ano negro”, inquietação que ganharia consistência com a morte de George Michael, a 25 de Dezembro. Os mais dados a minúcias lembram que além de estrelas de primeira grandeza como Bowie, Prince, Cohen e Michael, 2016 também testemunhou o desaparecimento de Sharon Jones (cantora de soul e funk, aos 60), John Berry (dos Beastie Boys, aos 51), Merle Haggard (cantor country, aos 79), Frank Sinatra Jr. (cantor, aos 72), Maurice White (fundador dos Earth, Wind & Fire, aos 74), Paul Kantner (co-fundador dos Jefferson Airplane, aos 74), Glenn Frey (co-fundador dos Eagles, aos 67), Greg Lake (cantor dos King Crimson e Emerson, Lake & Palmer, aos 69), Keith Emerson (teclista dos Emerson, Lake & Palmer, aos 71), Rick Parfitt (guitarrista dos Status Quo, aos 68) e de George Martin (produtor dos Beatles, aos 90).

A invulgaridade deste ano ainda se torna mais evidente quando se confronta, no website Ranker, o rol de falecidos de 2015: Andraé Crouch, Origa, ASAP Yams, Steve Strange, Lesley Gore, Jimmy Greenspoon, Andy Fraser, A.J. Pero. É capaz de identificar algum destes nomes sem recorrer ao Google? Mesmo depois de ir ao Google, despertam-lhe alguma recordação ou reconhecimento? Nos últimos 20 anos comprou algum disco deles ou pôs a tocar alguma canção deles ou em que eles tenham participado? É provável que responda “não” a todas as questões acima.

Então, quer dizer que 2016 é mesmo um ano desastroso, no sentido etimológico da palavra, que vem do latim dis + astro, denotando um astro fora da posição usual no firmamento, o que era visto como sinal de calamidade?

Claro que não, a música nunca gozou de tão boa saúde, os jornalistas e o público é que estão a ficar velhos.

[Em 2016 não demos pelo aparecimento de Hey Marseilles, dos Hey Marseilles (aqui representado por “North & South”), pois passámos boa parte do tempo em velórios e funerais]

Um tempo para morrer

As estrelas pop e a sua idolatria pelas massas começaram há muito – basta lembrar a histeria com que as adolescentes (as “bobby soxers”) acolhiam os espectáculos do jovem Frank Sinatra, nos anos 40 – mas só com a ascensão e prevalência da cultura juvenil, o aumento do poder dos meios de comunicação de massas e a democratização do acesso a bens culturais, nos anos 60, é que surgem as primeiras estrelas do pop-rock de âmbito planetário.

Como cantavam os Byrds em “Turn! Turn! Turn!”, numa brilhante adaptação do Eclesiastes à pop (a canção é de Pete Seeger, mas os Byrds é que a celebrizaram), “Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para cada coisa, sob os céus/ Um tempo para nascer e um tempo para morrer”.

[“Turn! Turn! Turn!”, por The Byrds, em 1965; dos cinco membros que então integravam The Byrds, Gene Clark (cantor) faleceu em 1991, aos 46 anos, Michael Clarke (baterista) faleceu em 1993, aos 47]

E a ordem natural das coisas dita que, em 2016, os músicos que ascenderam ao estrelato nas décadas de 60, 70 e 80, e que nasceram nas décadas de 40, 50 e 60, se vão aproximando da fase das suas vidas em que o organismo começa a falhar, sobretudo se se levou uma vida desregrada. A expressão “sex & drugs & rock’n’roll” não é só um cliché: o consumo liberal de “drugs”, leves ou pesadas, legais ou ilegais, é parte integral do lifestyle pop-rock e, mesmo que exista propensão nestas vedetas para, na meia-idade, abraçar crenças budistas, ecologistas e holísticas, rejeitar drogas (álcool incluído), glúten e gorduras trans e aderir a dietas saudáveis e estilos de vida “em equilíbrio com o cosmos”, os excessos da juventude acabam por cobrar o seu preço.

[Iggy Pop em 2016, no Royal Albert Hall, interpreta uma das suas canções clássicas, “The Passenger”, do álbum Lust for life, de 1977. Iggy Pop nasceu em 1947 e tem um rico historial de comportamentos desregrados e auto-destrutivos, mas exibe uma energia surpreendente para alguém com 69 anos]

Avaliação de perdas

Tentemos abstrairmo-nos dos elogios fúnebres gerado pelos media e pelas redes sociais e que geram um consenso mole e tentemos contabilizar qual foi, nas últimas décadas, o real contributo destes músicos “icónicos” recentemente falecidos e chorados como se estivessem no auge dos seus poderes criativos.

David Bowie. Não lançava um álbum relevante desde 1979, com Lodger, que, de qualquer modo, representa um declínio quando comparado com Heroes. Marca também o momento que que Bowie deixa de liderar para seguir – ouça-se, por exemplo, como em “D.J.” se cola aos Talking Heads, que era quem, à data, estava a desbravar caminho.

[“D.J.”, de Lodger]

https://youtu.be/QgPUxjQOk-w

Blackstar (2016), o seu derradeiro disco, é bem melhor do que o comatoso The Next day (2013), o que não é difícil; ainda assim, o melhor em Blackstar não é Bowie mas o quinteto de Donnie McCaslin, que Bowie convocou esperando que tivesse o condão de o fazer recuperar o “toque” que há muito perdera. Ainda assim, o quinteto de McCaslin pratica um jazz relativamente convencional, para os padrões actuais, e o seu maior trunfo é o inventivo baterista Mark Guiliana. Retire-se Guiliana de Blackstar e o disco perde metade do interesse. Note-se ainda que The next day surgiu após um interregno de 10 anos (Reality é de 2003) e não há indicador mais seguro de esgotamento do que o facto de em todo esse tempo Bowie não ter conseguido mais do que um pobre amontoado de ideias de terceira categoria.

Leonard Cohen. Tal como Bowie, o último disco relevante data de 1979 (Recent songs). Seguiram-se discos de canções sofríveis (bons poemas, como sempre, mas música cada vez mais amorfa e banal), empasteladas por arranjos pavorosos. A voz foi ficando cada vez mais pesada, pastosa e inexpressiva e acabou por remeter-se a uma declamação monótona. A spoken word pode ser tão expressiva como o canto, mas o Cohen dos últimos anos não soa como um profeta bíblico mas, simplesmente, como um cantor que ficou sem voz. Na verdade, estava reformado e assim continuaria se a sua manager não tivesse aberto um rombo nas suas finanças – regressou aos palcos e aos estúdios não porque tivesse alguma coisa para dizer mas porque precisava de dinheiro.

Prince. Foi inovador e fez furor nos anos 80, continuou a encher as salas de concertos no século XXI, embora já não ocupasse a linha da frente e muitos dos seus discos na última década tivessem merecido escassa atenção da crítica, já que a maioria deles limita-se a remastigar o que Prince já tinha feito nos anos 80 e 90. Quantos dos 39 álbuns de estúdio da sua carreira são mesmo indispensáveis? Quantos dos que choraram inconsolavelmente o desaparecimento de um génio podem gabar-se de conhecer bem metade deles?

George Michael. Não houve obituário que não mencionasse à cabeça os 100 milhões de discos vendidos e faz todo o sentido fazê-lo pois Michael é menos um músico do que um entertainer de extraordinário sucesso comercial. Mas como há cada vez maior reverência pelo sucesso comercial e o relativismo ganha terreno, acaba por ser colocado no patamar de Cohen e Bowie. À crítica literária não passaria pela cabeça considerar Barbara Cartland, Danielle Steel, Harold Robbins ou Nora Roberts no mesmo plano de Jorge Luis Borges, António Lobo Antunes ou W.G. Sebald, mas no mundo da música existe uma extraordinária deferência para com quem enche estádios e factura milhões. Seja como for, mesmo no plano estritamente comercial, Michael há muito que perdera o fulgor e era mais falado pelos casos de polícia, litígios e polémicas do que pelos discos ou actuações.

Rick Parfitt. Embora seja uma estrela de segunda ou terceira grandeza, vale a pena mencioná-lo por ser um caso paradigmático. Os Status Quo escolheram para si um nome de desarmante sinceridade, pois representam na perfeição o status quo do rock: 100% de clichés, 0% de espontaneidade. O que os fãs apreciavam neles era precisamente o facto de o álbum de 2016 não diferir, salvo o verniz da produção, dos 30 anteriores. Se o género baptizado como Adult-Oriented Rock (AOR) é tenebroso, o Geriatric-Oriented Rock dos Status Quo é o grau zero da música. Rock ‘til you drop, o título do álbum de 1991, sintetiza bem a atitude dos Status Quo e de muitas bandas “icónicas” que dominam o espaço mediático: repetir os mesmos lugares-comuns até cair da tripeça.

[“In the army now”, de 1986: os Status Quo já eram muito velhos há 30 anos]

Ars longa, vita brevis?

A maioria dos grandes compositores clássicos não deu sinais de enfraquecimento do seu poder criativo ao longo da vida – pelo contrário, os seus últimos anos correspondem quase sempre às suas melhores obras. Nem mesmo a saúde debilitada e os achaques impediram Bach, Haydn ou Beethoven de criar obras magistrais no fim da vida. Monteverdi compôs uma ópera absolutamente revolucionária – L’incoronazione di Poppea – aos 76 anos, em 1643. Heinrich Schütz compôs a sua impressionante “canção do cisne” (“Schwanengesang” ou “Opus ultimum”) aos 86, em 1671 (tenha-se em consideração o que significava ter 76 anos em meados do século XVII). Ninguém duvida de que Purcell (falecido aos 36 anos), Mozart (falecido aos 35 anos) e Schubert (falecido aos 31 anos) deixaram muito por dizer, apesar da produção torrencial que geraram nas suas breves vidas.

Aplica-se aqui o adágio latino “Ars longa, vita brevis”, que, embora passível de outras interpretações, costuma ser empregue no sentido de a vida ser demasiado curta para que os artistas possam realizar as obras que desejariam.

[Uma obra-prima escrita aos 86 anos, coroando uma carreira extraordinariamente prolífica e inventiva: Deutsches Magnificat, de Schwanengesang, de Heinrich Schütz, pelo Collegium Vocale Gent e Concerto Palatino, com direcção de Philippe Herreweghe]

Situação bem diversa vive-se no pop-rock, em que muitos músicos não parecem ter dentro de si mais do que um punhado de boas canções, pelo que após três ou quatro discos se instala a rotina e a repetição de fórmulas, quando não uma decadência penosa, por vezes pontuada por tentativas ridículas de aggiornamento.

Os Pearl Jam só tinham dois discos dentro deles (Ten, de 1991, e Vs., de 1993), mas mantêm-se no activo em 2016, tendo gerado mais oito álbuns de estúdio, oito álbuns ao vivo e incontáveis álbuns “piratas oficiais”, todos competentes e todos desnecessários.

No mesmo ano em que os Pearl Jam faziam a sua estrondosa estreia, os Red Hot Chili Peppers, após quatro discos a apurar o songwriting, assinavam a sua obra-prima, Blood sugar sex magik – e depois passaram 25 anos a mudar de guitarrista e a fazer discos cada vez mais desinspirados, até desembocarem em The getaway (2016), que é tudo menos uma via de fuga ou escapatória (“getaway”), antes um beco sem saída, o retrato de uma banda impotente e reduzida a uma triste caricatura de si própria.

Os Pixies atingiram o apogeu ao terceiro disco (Doolittle, de 1989), fizeram mais dois discos razoáveis e encerraram a portas. Teria sido uma carreira digna, não fosse terem voltado a reunir-se em 2004: Head carrier, o segundo álbum da sua segunda vida, é fielmente descrito pela letra da canção que lhe dá título: “It’s déjá vu, it’s not like I planned/ Looks like I’m going where I’ve already been”.

[“Head carrier”, ao vivo no NOS Alive 2016, em Oeiras: Sim, Frank Black já esteve aqui antes e também já foi mais feliz]

Mas quem se importa com isto se Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e Pixies continuam a encher estádios, com os fãs da viragem dos anos 80-90 a juntar-se aos seus filhos adolescentes? Quiçá o receio de vir a fazer estas figuras tenha contribuído para as angústias existenciais que levaram Kurt Cobain a sair intempestivamente de cena a 5 de Abril de 1994, após três discos (irrepreensivelmente honestos).

Poderiam multiplicar-se os exemplos das bandas pop-rock que prosseguem a carreira e continuam a merecer o louvor (ou, pelo menos, a atenção) da crítica e a devoção do público muito depois de terem esgotado as ideias (há mais alguns em Por favor, calem as gralhas).

Os casos de ressurreição são raros. Por exemplo, em 1989, ocorreu um duplo milagre: após uma sucessão de discos falhados ou anódinos e quando o óbito criativo parecia mais que certo, os veteranos Lou Reed e Neil Young lançaram dois discos admiráveis – New York e Freedom, respectivamente – que marcaram o início de um segundo florescimento. Mas depois ambos voltaram à estagnação (Neil Young) ou ao declínio (Lou Reed).

[“Eldorado”, do álbum Freedom, de Neil Young: O inesperado regresso à melhor forma, aos 44 anos, após uma década de discos olvidáveis ou até embaraçosos]

Muitas bandas têm consciência de que se esgotaram e voltam a juntar-se não para produzir novos álbuns mas para actuarem ao vivo, na dúbia posição de bandas de covers de si próprias: é o caso dos Pixies, que regressarem, em 2004, e andaram a tocar material antigo durante 10 anos, antes de ousarem um novo álbum de originais; dos Ride, banda pioneira do movimento shoegaze, com os álbuns Nowhere (1990) e Going blank again (1992), que se dissolveram após mais dois álbuns (um fraquito e outro medíocre) e regressaram em 2014 para reviver os seus momentos de glória (e, ironicamente, obtendo maior destaque mediático do que alguma vez tinham tido “em vida”).

Tornou-se frequentes as bandas voltarem a reunir-se para fazer tournées em que tocam na íntegra o seu álbum mais marcante – é uma admissão de que não voltarão a ser capazes de fazer algo que se aproxime do seu nível.

[O tenso e inquietante “Good morning captain”, de Spiderland, o segundo, derradeiro, seminal e magistral álbum dos Slint, lançado em 1991, restituído fielmente ao vivo no Primavera Sound, 23 anos depois, pelos próprios Slint, que apenas se juntam esporadicamente para estas recriações]

Os prisioneiros da carreira

Adquirir o domínio das ferramentas do ofício, na música ou noutra arte, requer, além de talento inato, anos de treino rigoroso, dedicação, sacrifícios, coragem e determinação. Porém, atingir a maturidade artística e dominar o métier não significa que daí em diante a criação de obras-primas se torna automática: há quem tenha dentro de si um mundo de coisas para dizer, há quem se esgote no primeiro álbum ou no primeiro romance. Que fazer? Investiu-se tudo no aperfeiçoamento aquele talento, não se sabe fazer senão aquilo (como respondeu Samuel Beckett quando lhe perguntaram porque escrevia: “Bon qu’à ça”) e já é tarde demais para começar outra vida, as estradas não tomadas já estão encerradas. Para mais, há os imperativos materiais: é preciso ganhar a vida e quando se atinge um certo patamar de sucesso, ganham-se hábitos dispendiosos, pelo que está fora de questão regressar a um trem de vida modesto. Para muitos, há ainda o apelo das luzes da ribalta: a excitação dos concertos, a aclamação dos fãs, as solicitações dos media, podem ser uma droga extremamente viciante.

Há pois que prosseguir a “carreira”, mesmo que não haja nada para dizer, mesmo que as fórmulas estejam esgotadas. Há quem espere encontrar um produtor salvífico que lhe remedeie a falta de inspiração, quem faça um ano sabático num mosteiro budista, quem se envolva em projectos paralelos, quem convide músicos Gnawa de Marrocos ou cantores guturais de Tuva, quem ensaie um dueto com uma super-estrela de outra galáxia, quem se lance em carreira a solo de visibilidade minguante e depois engula o sapo de voltar a reunir-se com os antigos colegas de banda com quem tinha tido zangas homéricas. Tudo em vão.

[“Zoo Station” de Achtung baby, dos U2: Um raro caso de reinvenção bem-sucedida a meio da carreira. Em 1991, com a preciosa ajuda de Brian Eno e Daniel Lanois, os U2 assimilaram elementos de electrónica, música industrial e música de dança na sua matriz; os fãs mais ortodoxos, acostumados ao rock cru e épico dos discos anteriores, levaram as mãos à cabeça]

A celebração dos “x anos de carreira” de um músico costuma ser visto como algo digno de admiração – no pop-rock é frequentemente digno de lástima. A “carreira” impõe que músicos que deveriam ter-se calado ao terceiro disco produzam 30 e afirmem que o último é o seu melhor. A “carreira” é o leito de Procusto que impõe a todos – os que têm dentro de si dez, cem ou mil canções – a mesma obrigação: Rock ‘til you drop.

[“Sacred trickster”, do último álbum dos Sonic Youth, The eternal: Os Sonic Youth foram uma das raras bandas nascidas no início da década de 1980 que conseguiram chegar a 2009 com um percurso sem faltas nem concessões]

A cristalização do gosto

Se, como diz o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo e umas coisas se sucedem às outras, por que razão se celebram os grandes nomes do passado como se fossem os artistas mais activos e criativos do presente?

Isto acontece em parte porque, no fim da adolescência, a maior parte do público e dos opinion-makers deixaram, por falta de interesse e tempo, de acompanhar os novos valores que vão emergindo. Fica-se sentimentalmente preso a bandas que serviram de banda sonora ao primeiro beijo ou a uma excursão de finalistas memorável – não há mal nenhum nisso, mas é um equívoco pensar e avaliar a música de uma época ou o percurso de um músico tendo por único fundamento nostálgicas e intransmissíveis memórias pessoais.

[Pelos finais da década de 1980, seria natural que os apreciadores do tipo de música feito por Leonard Cohen nos seus tempos áureos tivessem transferido o seu interesse para alguém como Momus: “The guitar lesson”, do álbum Don’t stop the night (1989)]

Quem determina a agenda mediática está hoje na meia-idade e usa para se guiar no mundo da música um mapa mental amarelecido e desbotado, impresso há 20, 30 anos ou 40 e que, mesmo nessa época, já estava datado. Muitos dos opinion-makers que dominam hoje o espaço público, apesar de terem sido jovens nos anos 80 não deram pela existência de Joy Division, Bauhaus, Echo & The Bunnymen, Birthday Party, Tuxedomoon ou Laurie Anderson e vivem num mundo em que as referências maiores ainda são Led Zeppelin, The Doors, Eric Clapton, Rod Stewart, Queen, Aerosmith, AC/DC, Elton John e Fleetwood Mac. Atendendo a que os sobreviventes desta lista são todos septuagenários e ingeriram, injectaram ou inalaram o stock de várias farmácias, é natural que o seu tempo de vida esteja a esgotar-se. Sugere-se que os jornais, revistas e televisões mantenham actualizados os seus obituários, pois as leis da natureza sugerem que 2017 também poderá ser um “ano negro”.

Tudo depende da perspectiva: se olharmos só para o passado, é natural que só vejamos túmulos e declínio. O jazz, sendo mais velho do que o pop-rock já passou por isto e quem lesse os jornais de referência portugueses nos anos 90 ficaria convencido de estar perante o “fim do jazz”: em 1990, desapareciam Art Blakey, Sarah Vaughan e Dexter Gordon; em 1991, Miles Davis, Stan Getz e Bud Freeman; em 1992, Ed Blackwell; em 1993, Dizzy Gillespie, Kenny Drew, Clifford Jordan e Sun Ra; em 1994, Joe Pass, Carmen McRae e Connie Kay; em 1995, Art Taylor e Don Cherry; em 1996, Ella Fitzgerald, Gerry Mulligan; em 1997, Tony Williams e Stéphane Grappelli; em 1998, Frank Sinatra e Tal Farlow; em 1999, Milt Jackson, Art Farmer, Joe Williams e Harry Sweets Edison. Nesse período, surgiram álbuns cruciais de Uri Caine, Steve Coleman, Dave Douglas, Michael Formanek, Myra Melford, Bobby Previte, Louis Sclavis, Matthew Shipp, Esbjörn Svensson, Henri Texier, Ken Vandermark ou David Ware, mas os media não falaram deles porque estavam a carpir o desaparecimento de músicos que tinham iniciado carreira nos anos 40 e (com excepção de Miles Davis e Sun Ra) não produziam um álbum digno de menção havia mais de 30 anos.

A alternativa a não nos deixarmos sufocar pelo passado é manter a mente alerta para tudo o que vai surgindo no nosso tempo. Dá trabalho e consome tempo (e dinheiro, se se tiver genuíno apreço pelo esforço dos criadores), mas é compensador.

[Enquanto estávamos ocupados a chorar a morte de David Bowie e George Michael, quem deu pelo lançamento do portentoso Gregory Alan Isakov with the Colorado Symphony, de Gregory Alan Isakov?]

A pulverização do mundo

Nos anos 70 era fácil manter um mapa mental do planeta pop-rock: bastava ter presentes 50 a 100 nomes, todos vindos dos EUA e Ilhas Britânicas (mais três infiltrados canadianos: Cohen, Mitchell e Young). E sendo relativamente poucos, era natural que as atenções se concentrassem neles e era mais fácil que ganhassem aura mitológica.

Hoje tudo mudou. Os restantes países da Europa aprenderam a “fabricar” pop-rock e inundaram o mercado com produtos tão bons como os “originais” (quem seria capaz de adivinhar em 1980 que a Islândia se tornaria numa potência do pop-rock?). Mas também países que nos habituámos a pensar como sub-desenvolvidos ou “exóticos” e alheios à tradição musical ocidental, começaram a ser capazes de entrar na liça e hoje há bandas shoegaze japonesas, de doom metal singapurense ou math rock filipino, que não desmerecem no confronto com as congéneres ocidentais.

[O “math rock filipino” não é um artifício retórico: os Tide/Edit são de Manila e este tema, “Further”, faz parte do seu segundo álbum, Lightfoot (2015)]

Os instrumentos tornaram-se, proporcionalmente, ao rendimento médio, mais baratos e fáceis de obter; os progressos na tecnologia de gravação permitem hoje, por uma módica quantia, instalar na cave, na garagem ou no quarto de arrumos um estúdio com qualidade superior à de muitos estúdios profissionais de há 30 anos; as escolas de música, públicas ou privadas, multiplicaram-se como cogumelos; a World Wide Web disponibiliza gratuitamente milhões de cursos, tutorials, conselhos e fóruns de discussão que permitem mesmo a quem vive em locais isolados e com nula vida artística e cultural, adquirir proficiência em qualquer instrumento (tenha para isso talento, disciplina e vontade) e contactar com o que de melhor e mais imaginativo se faz pelo mundo fora. Já nenhum músico tem desculpa para ser provinciano ou cair na presunção de julgar que está a inventar a roda. E a internet trouxe também uma revolução na forma como se divulga a música e veio permitir que as bandas encontrem fãs em lugares muito afastados do local onde vivem. Hoje, um adolescente da Reboleira pode estar profundamente embrenhado no emo taiwanês ou no black metal estónio (não é uma hipótese fantasiosa, é uma realidade florescente, mesmo que não se goste dela, e quem duvide pode “googlar” os Aeon Aethereal, os Ah Dzam, os Ancient Hatred ou os Assamalla, para ficarmos pela primeira letra do alfabeto).

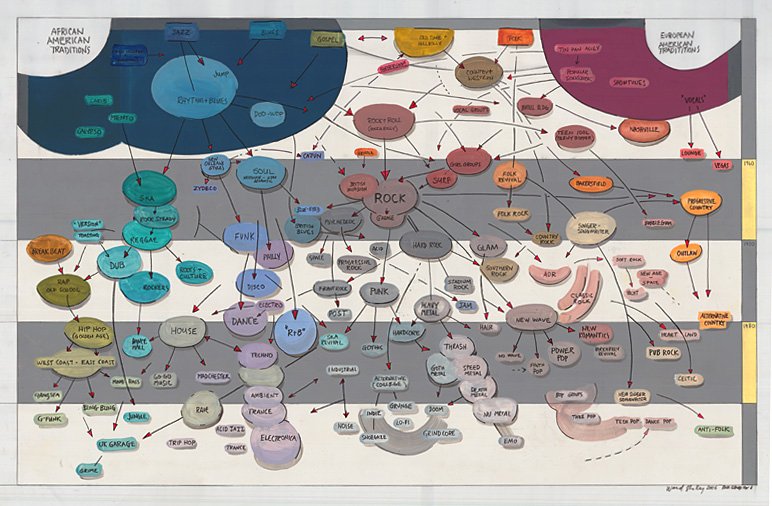

Diagrama simplificado de sub-géneros do pop-rock

Por outro lado, o pop-rock ramificou-se, assimilou influências diversas, recombinou-se, enveredou pelo experimentalismo mais desenfreado e pelo revivalismo mais servil, e o processo continua, cada vez mais confuso e vertiginoso.

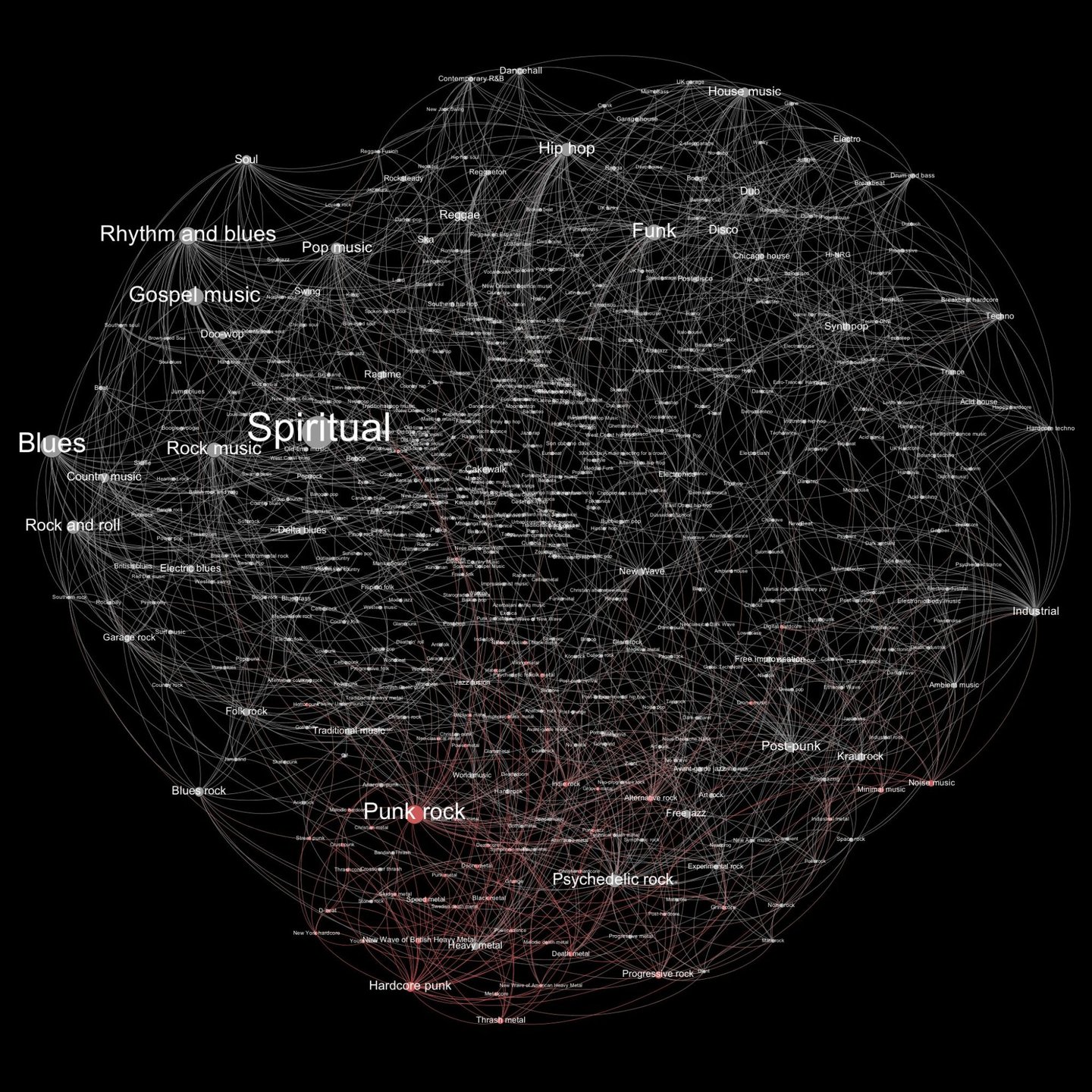

Uma tentativa mais ambiciosa e detalhada de cartografar o planeta pop-rock

O mundo musical pulverizou-se e acelerou a um ponto em que, com excepção dos teen idols, já ninguém tem o monopólio da atenção. Por enquanto ainda estão no activo vedetas planetárias como os U2 e os Radiohead, mas os primeiros nasceram em 1976 e estrearam-se em disco em 1980, os Radiohead formaram-se em 1985 e estrearam-se em disco em 1993. Os Nirvana ficarão como uma referência durante décadas (mesmo para quem tenha nascido após a morte de Cobain), mas existiram entre 1987 e 1994.

No futuro, algumas bandas conseguirão ser famosas para dezenas de milhões de seguidores durante dois ou três anos e outras bandas conseguirão ser famosas para dezenas de milhar de seguidores durante duas ou três décadas, mas acabou-se o estrelato semi-divino, totalitário e duradouro. Não irá surgir nenhum fenómeno comparável a David Bowie nesta década, não por faltarem músicos de qualidade e criatividade comparáveis à de Bowie, mas porque as atenções estão dispersas por milhares de bandas.

Portanto, quando, lá para meados deste século, os músicos hoje no auge da sua criatividade começarem a morrer uns atrás dos outros, não é previsível que se assista às comoções planetárias que marcaram 2016.