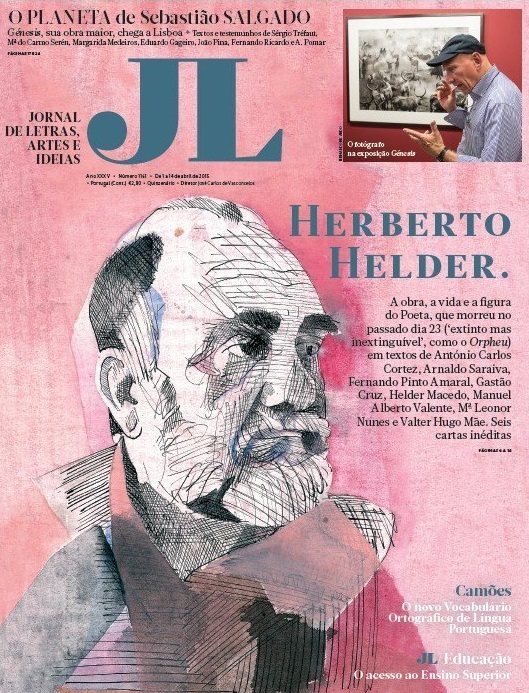

Para perceber como se fabrica um «herói» literário e avaliar as crenças que sustentam a literatura, em particular a poesia, o acúmulo de notícias publicadas por ocasião da morte de Herberto Helder (HH) é um belíssimo laboratório. Pela imensa ressonância que tinha no meio cultural português e pelo enorme impacto sobre os poetas portugueses da segunda metade do século XX – nenhum outro suscitou uma veneração tão generalizada nas últimas décadas –, HH fazia parte do núcleo mais restrito dos nossos mitos literários e moldou o imaginário de várias gerações de leitores. Em certo sentido, tornou-se uma figura totémica, a encarnação de todos os poetas – «o poeta dos poetas», como alguns jornais fizeram questão de referir.

Além de reforçar a singularidade absoluta de HH, a forma como críticos e jornalistas retrataram a vida e a obra do autor de Servidões permite-nos apreender o funcionamento do meio literário português e sistematizar as representações, valores estéticos, princípios éticos, imagens mentais, a lógica ou coerência dos discursos, os jogos de linguagem, as figuras de estilo, em suma, a ideologia que determina a percepção de alguns fenómenos literários objecto de uma consideração excepcional.

Dito de outro modo, como é que HH, a cujas obras se atribui uma grande importância cultural (e um alto valor económico, aliás cada vez mais inflacionado, de que alguns, compreensivelmente, já começaram a tirar proveito), era considerado pelos seus contemporâneos? Como é que os mamíferos domésticos se apropriaram da postura de HH para fazerem dele uma figura de excepção e erguer-lhe um pedestal?

As múltiplas dimensões da admiração pelo poeta HH ajudam-nos, creio eu, a reconstituir as categorias formais de argumentação, as expressões sistemáticas e os procedimentos retóricos (convencionais, estandardizados) que constituem um fundo discursivo comum (aquilo que Robert Escarpit denominava a «comunidade das evidências literárias»). Nada disso serve para compreender com mais profundidade os poemas de HH, tão-pouco pretende diminuir o prazer da sua leitura. Mas talvez ajude, espero, a conhecer melhor a relação que os leitores mantêm com o «fenómeno HH».

Impossível ser poeta e mercador

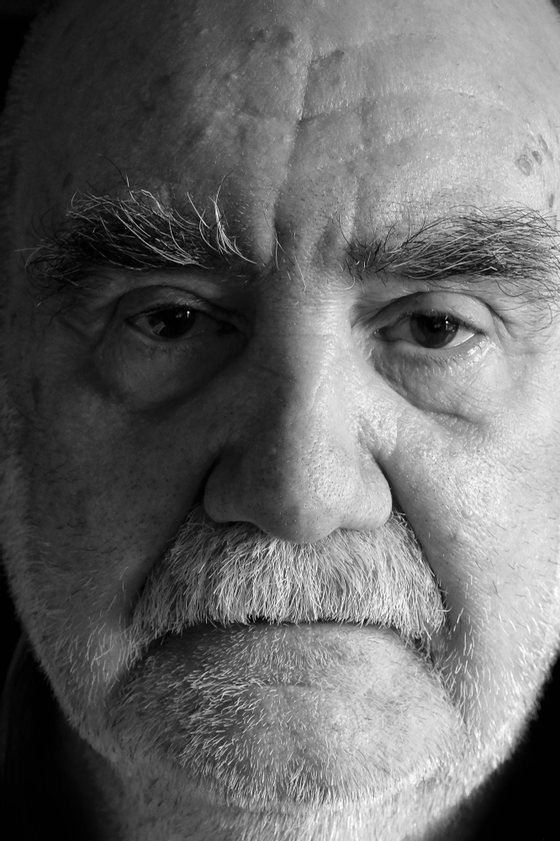

Começo com a inacessibilidade de HH e a sua rejeição da farândola mediática. HH não dava entrevistas, não se deixava fotografar, recusava todos os prémios, as edições eram limitadas (proibia segundas edições dos seus livros), chegou até a pedir aos amigos que não contassem nada sobre a sua vida. Como tem sido sobejamente ventilado, HH decidiu «desaparecer» para que a sua obra falasse por si mesma ou por conta própria.

Pretendia, com toda a legitimidade, que a sua existência como poeta repousasse única e exclusivamente no contexto da leitura dos poemas, que o contacto entre o leitor e os seus textos se fizesse apenas através da mediação da obra poética e não do contacto com as suas circunstâncias biográficas. Como se Herberto Helder e Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira não fossem uma e a mesma pessoa: o primeiro era uma criação exclusiva dos seus poemas e o segundo a sua identidade civil, aquele que existia fora deles; como se HH fosse filho dos seus poemas e não de Romano Carlos de Oliveira (o pai) e Maria Ester dos Anjos Luís Bernardes (a mãe).

Nos livros de HH encontramos algumas pistas que nos poderão ajudar a perceber as razões que talvez tenham contribuído de maneira decisiva para essa duplicação de personalidades. Em Photomaton & Vox diz que «desde criança que me desabituei das famílias» e, referindo-se à experiência em Angola (1971), confessa que «Vi leprosos, fui tocado por leprosos. Vi a guerra, a morte frontal, a minha morte – e vi desertos. (…) Desejei então ser eu mesmo o mais obscuro dos enigmas vivos, e aplicar as mãos em matéria primácia da terra. Gostaria de ser um entrançador de tabaco».

A isto acrescem outras razões, explicitadas no prefácio que HH escreveu para Uma Faca nos Dentes (1983), livro de poesia de António José Forte: «o equívoco das reputações e ensinos» e a «misericórdia da obscuridade», «Pois todas as pequenas festas e celebrações, embora pequenas, ou por serem pequenas, e pelos resultados pequenos, introduzem a desavença entre o que é e o que não pode ser e todos parece desejarem que seja».

HH excluiu-se da economia de mercado, ávida de lucros e de espectáculos de marionetas, em nome de princípios superiores:

1) A inspiração e a dedicação exclusiva à sua arte – HH isolou-se para «viver única e exclusivamente para a escrita» (Nuno Júdice) e a poesia de HH tem que ver com «o empenhamento total e brutal do poeta no seu discurso (Gastão Cruz);

2) A recusa de se ater às normas, de se inscrever em tradições e de obedecer a cânones: de acordo com Manuel Gusmão, «Herberto é a sua própria tradição em Portugal» (este tema da tradição faz parte do reservatório de argumentos que sustentam a singularidade do poeta genial, como HH disse no prefácio acima referido: «A voz de António José Forte não é plural, nem directa ou sinuosamente derivada, nem devedora. Como toda a poesia verdadeira, possui apenas a sua tradição»), e Nuno Júdice considera que a obra de HH é «única, sem mestre», «não vinha de uma escola»;

3) A rebeldia e inadaptação a uma sociedade putrefacta, regida pela lei capitalista do dinheiro – o poeta «tinha horror ao poder, aos salões, honrarias e a todas as diplomacias e diplomatas», os quais «perderam a capacidade de se sacrificar» em troca do «direito aos melhores cubanos e a distintas salas de fumo» (Luís Osório, quem mais poderia ser?).

Pouco a pouco, esta resistência face aos interesses mundanos, ao oportunismo mediático e à idolatria fervorosa dos prémios e dos cargos tornou-se um elemento constitutivo fundamental da sua imagem e conferiu um poder de persuasão cada vez maior ao «mito HH».

É possível extrair daqui, desde já, umas quantas conclusões elementares. Primeiro que tudo, HH teve necessidade, por um imperativo de ordem íntima, de defender a sua autonomia e individualidade face a dinâmicas sociais degradadas mas, simultaneamente, muito poderosas; de virar costas às solicitações institucionais e de se resguardar dos interesses instalados para assim preservar a independência, a pureza e a autenticidade (e acumular pacientemente, dirão os cínicos, capital simbólico).

Por isso, porque se manteve incorrupto e imune às tentações dos cargos e das condecorações, HH era um poeta sem vaidade, um ascético que escreveu uma obra austera, com altos padrões de exigência; um homem que teve a coragem e a audácia de se refugiar na solidão, de romper com a sociedade e de se desligar do mercado dos bens culturais («Impossível ser poeta e mercador», dizia Shakespeare n’A Tempestade).

O êxito e a vanglória das riquezas materiais deturpam o mundo que rodeia o poeta, hostilizam a imaginação poética e aviltam a literatura, pelo que renunciar às posses temporais e rejeitar títulos e celebrações públicas são condições inabdicáveis para quem pretende criar uma obra verdadeira, original e imperecível. Além do mais, a indiferença às recompensas e à notoriedade permite não fazer concessões, não comprometer a liberdade artística – «a reclusão era a sua masmorra da liberdade» (Ana Margarida de Carvalho) e «Questão de espinha. O homem nunca me desiludiu. Nasceu livre, morreu livre» (Clara Ferreira Alves).

Por essas e outras razões, HH apareceu nos jornais como um modelo de virtudes, um herói puro e totalmente desinteressado («Artistas: gabar o seu desinteresse», recomenda Flaubert no Dicionário das Ideias Feitas), um solitário que persegue os valores perdidos da criação literária, cuja integridade ética funciona como uma garantia da qualidade da poesia (como se vê, e ao contrário do que defendem os melhores críticos, não é fácil desligar as categorias éticas, quase sempre com uma forte carga biográfica e emocional, das avaliações estéticas, centradas nas características formais).

A distância de HH é não só aceite pelos críticos e pelos escritores como elogiada e desejada por eles, porque lhes permite criticar o servilismo untuoso e hipócrita em que o nosso meio cultural é fértil, mas sempre através do expediente cómodo e estéril das generalidades vagas e incertas (nunca dando nomes aos bois, então podia lá ser), essa zona de penumbra onde o pedantismo e a pusilanimidade se tocam e confundem. Prova eloquente de que são os mais fiéis interessados na sua manutenção e os mais representativos defensores desse ambiente cínico e insosso, onde preponderam os tipos gananciosos e sem esqueleto.

Voluntária ou involuntariamente, para o caso pouco importa, HH contribuiu para reforçar a sua aura e a sua mística como figura de excepção – «exemplar recusa em contribuir para a nossa pequena feira das letras» e um «raro caso da entrega absoluta a um percurso artístico assumido como predestinação pessoal» (Luís Miguel Queirós) –, e ajudou a construir uma mitologia em torno de si próprio que o distanciou do comum dos mortais, ao ponto de a sua vida, ou o pouco que se conhecia dela, contaminar ferozmente a sua mensagem poética (mas será que podemos abordar uma obra sem esquemas explicativos, entrar nela, a priori, livre de preconceitos e ideias feitas?).

Em boa verdade, era impossível que HH desconhecesse os efeitos da sua postura: a percepção sobre estas rupturas radicais não pode ser a mesma antes e depois de Rimbaud ou J. D. Salinger e outros eremitas do género (as biografias antigas de artistas chineses, para não ir mais longe, já reproduziam esta imagem dos pintores e poetas como eremitas inspirando-se na solidão da natureza, sem nunca procurarem honras nem riquezas, e evitando os ambientes cortesãos). Assim como não podia desconhecer que a cotação de uma obra literária está sujeita à mesma lei que rege o campo económico, onde o valor das mercadorias depende do seu grau de raridade. Ignorar isso seria cair na ilusão de que, nos dias de hoje, essa postura ainda é capaz de subverter o que quer seja, quando na verdade ela é um pressuposto central do «jogo da arte contemporânea»: o isolamento e a marginalidade são imediatamente transformados, pelas «instâncias de consagração», em provas irrefutáveis da originalidade e da singularidade da obra.

O piquenique dos abutres

Esta componente misteriosa da imagem colectiva de HH – «Tudo nele era misterioso» (Luís Pedro Nunes), «o mistério sobre o que foi a vida de Herberto Helder» (Telma Miguel), «um homem enigmático» (Joana Emídio Marques) – alimentou um exibicionismo/voyeurismo particularmente penoso, que se assemelhou, no derradeiro momento da morte, a um «piquenique dos abutres, esses entusiastas de cadáveres», para utilizar uma expressão de HH (e a procissão, se não me engano, ainda vai no adro).

Nos jornais abundam exemplos de amigos de HH que compareceram ao apelo dos jornalistas (neste ponto, porque alguns testemunhos são susceptíveis de vergonha, não revelo nomes): Fulano avistou HH ao longe a passear no espaço pedestre das ruas; Sicrano costumava conversar com HH, no comboio para Cascais, sobre o estilo dos tempos e a situação do Universo; Beltrano cruzou-se com HH quando este descia as Escadinhas do Duque e, segundo testemunhou a um jornal, ia ocupado com as coisas superiores da vida; Mengano estava de carro e viu HH a descer a pé a Rua do Alecrim, aparentemente praticando a arte da levitação: «parecia que não pisava o chão», confessou Mengano em transe religioso; Perengano foi «em peregrinação à casa de HH em Cascais» e falaram «do livro que ele tinha publicado»; HH costumava aparecer em casa de Zutano às tantas da noite, «pedia um cobertor e perguntava se podia ficar a dormir»; segundo outro Fulano, que conheceu HH no Café Expresso (ao Largo da Misericórdia), o poeta «era homem para andar por Lisboa à noite a caminhar, horas seguidas, só a pensar para ele»; «espartano nos gastos, frugal nos hábitos alimentares, sedentário, tinha apenas um vício compulsivo: comprar livros»; exceptuando estes e alguma roupa, HH só gastava dinheiro em tabaco («primeiros sinais do lado austero que viria a acentuar-se com o tempo», conclui o jornalista que recolheu o testemunho); HH «era dado a estados depressivos», ou «às vezes tinha depressões profundas»; HH «desatou a chorar em frente ao médico, preocupado com a sua Olga [Olga da Conceição Ferreira Lima, última companheira do poeta, com quem se casara em 1973], que estava apenas constipada»; segundo «fonte familiar que pediu anonimato», HH passou os últimos anos fechado em casa, rodeado de livros, só saindo, «de dois em dois meses, para cortar o cabelo».

Neste contexto, até as coisas mais corriqueiras, como ser afável, dizer uma piada, ler um jornal desportivo ou falar de «miúdas giras» (sic) parecem igualmente exercer um fascínio hipnótico e delirante: Fulano declarou que HH fumava SG Gigante e que o fumo do seu cigarro «era quase tão intenso como as metáforas e as imagens que usava nos livros»; Beltrano, um dos ocupantes da mesa de HH, divulgou que o poeta «não fazia grandes refeições, nem bebia álcool, preferindo apenas um café».

Mas o que mais quadrava ao temperamento de HH, ao que parece, era conversar detidamente sobre literatura, poesia e filosofia: «Lembro-me de que quando o conheci ficámos horas a falar sobre uma obra do Mário Vargas Llosa» (Carlos da Veiga Ferreira); «Falámos de poesia e declínio. Poesia e esplendor» (Clara Ferreira Alves); ou «Falávamos de tudo, incluindo filosofia da ciência» (Ana Cristina Leonardo). Mas a revelação mais assombrosa, como num fabulário, é a de Manuel Alegre: «Às vezes ele aparecia lá em casa em Coimbra, sem sequer se anunciar, trazendo consigo ‘os comboios que talvez fossem para Antuérpia’. Ficava uns dias, punha-se um divã no meu quarto, líamos poemas em voz alta (…). Mais do que uma escrita nova, era algo diferente de tudo, uma revolução orgânica. Eu ouvia o deslizar da caneta no papel e guardo comigo essa toada, essa música que vinha de dentro do Herberto, onde o poema se fazia ‘contra a carne e o tempo’».

Factotum

Outro contributo valioso para o conhecimento da imagem de HH reflectida nos obituários é a caravana de empregos e trabalhos banais ou vulgares em que esteve metido, que foram transfigurados e dignificados pela mera circunstância de terem sido executados pelo fantástico autor d’Os Passos em Volta: trabalhou na Caixa Geral de Depósitos e no Anuário Comercial Português, aqui como angariador de publicidade (1952/1954); foi meteorologista no Serviço Meteorológico Nacional (1954) e delegado de propaganda de produtos farmacêuticos no Instituto Pasteur (1955/58); em bolandas por França, Holanda, Bélgica e Dinamarca (1958/60), fez-se operário no sector do arrefecimento de lingotes de ferro nas forjas de Clabeck, tornou-se carregador de camiões, ajudante de pasteleiro, empregado de uma cervejaria, cortador de legumes numa potagerie (loja de sopas), empacotador de aparas de papéis, policopista e guia clandestino de marinheiros para as casas de prostitutas (este último ofício em Antuérpia).

De regresso a Portugal, contrataram-no como encarregado das Bibliotecas Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian (1960), passando depois a armazenista das mesmas bibliotecas (1962); foi trabalhador dos serviços mecanográficos de uma fábrica de louça e tradutor das bulas dos medicamentos (1963); redactor de noticiário internacional na Emissora Nacional (1964); colaborador em programas da RTP e copywriter para cinema na Agência de Publicidade Marca (1967); ajudante no atelier do arquitecto Conceição e Silva e assistente na agência de publicidade ARP (1968); cogerente e director literário da editorial Estampa (1969); redactor e repórter de guerra na revista Notícia, em Angola (1971); revisor tipográfico da Editorial Arcádia; finalmente, editor de noticiários da RDP.

“Os Passos em Volta”, de Herberto Helder, teve a sua primeira edição em 1963. Esta é a terceira edição, revista e acrescentada, editada pela Estampa em 1970. A magnífica capa é de José Brandão e Keith Trickett

O modo como estas actividades – consideradas «empregos surrealistas» e «episódios aventurosos» – foram descritas nos jornais conferiu-lhes qualquer coisa de exótico ou de extravagante, e imbuiu-as de uma especificidade que brotava do simples facto de terem sido «tocadas por HH», mesmo que de forma transitória ou por períodos de tempo efémeros. Como se antes disso elas não possuíssem particularidades nem qualidades: «empacotador de aparas de papel, curiosa ocupação para alguém que irá demonstrar uma permanente pulsão para se transformar, ele próprio, em papel, desaparecendo no interior da obra» (Luís Miguel Queirós) ou «o mais ‘poético’ não o de cortador de legumes para sopa mas decerto o de empacotador de aparas de papel» (Ana Cristina Leonardo).

Vista a questão por esta luz, teremos de reconhecer que se tratou de trabalhos preparatórios de um poeta que foi chamado a fazer no seu tempo grandes proezas: «até no serviço Meteorológico, onde não sabemos se aperfeiçoou a sua paixão pela imensidão do Universo», sugere Ana Cristina Leonardo (estimulando-nos, paradoxalmente, a tentar estabelecer uma relação directa entre a poesia de HH e a vida do cidadão Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira, algo que o próprio rejeitava liminarmente).

Não faltou, também, quem fizesse referência à temática geral da deambulação e à necessidade de o poeta enriquecer a sua personalidade, entregando-se a todas as formas de acção e a todas as experiências novas, para reduplicar a fecundidade dos recursos da sua imaginação, obter um íntimo conhecimento do ser humano e atingir a originalidade e a singularidade poéticas. Acompanhada, já se sabe, das rotineiras ligações literárias, como se nas suas veias corresse o sangue do judeu errante: «tal como Rimbaud, que fugiu para a Etiópia» (Nuno Júdice) e «fez-se à estrada, como Kerouac».

De resto, essa metamorfose do espírito poético por intermédio da viagem – como se o poeta, quando viaja, fosse testemunha de um mundo paralelo –, fora confirmada por HH em Photomaton & Vox: «Em Paris tive uma visão. (…) Uma visão prometida desde sempre. Subitamente desabrocha. É o sinal de que um ciclo se completou. Então a gente desata a escrever desesperadamente, publica livros». De onde se segue que as viagens tornaram o dom de HH mais claro e mais urgente.

Nesse meio tempo, aconteceu-lhe viver miseravelmente em Lisboa, careceu de domicílio fixo, abrigou-se numa casa de «passe», entre prostitutas e bailarinas de cabaré, e tornou-se um «bebedor diurno e nocturno nas tascas da Baixa e sempre, sempre um poeta obscuro e contínuo» (Joana Emídio Marques). O vício e a degradação, mover-se pelos bordéis e pelo bas-fond, anestesiar-se com drogas e com álcool, acabar eventualmente algumas noites em esquadras da polícia, não há dúvida, estão entre as numerosas e complexas etapas que propiciam a emergência do mito do criador maldito, aquele que converte a abjecção e a sordidez em matéria-prima da arte e, por um processo de inversão, em indicadores de grandeza e de excelência.

Indissociável desta submersão no mundo marginal e destas «deambulações» ou «vagabundagens» é a questão da soberania da vocação, com o grande poeta obedecendo unicamente à sua interioridade e não às exigências ou expectativas sociais. Nesta ideologia literária, que emergiu no dealbar do século XIX, a escrita enquanto vocação irresistível remete para o carácter inato do génio, em oposição à ideia do talento como fruto de uma aprendizagem. Ou seja, a criação poética resulta de um chamamento íntimo e é motivo de uma entrega total, implica uma dedicação absoluta, quase de monge – HH «viveu para o ofício poético» (Joana Emídio Marques), «cada vez mais solitário e mais devotado ao fazer poético» (Filipa Melo) –, mesmo sob o risco de o poeta gastar a saúde ou acabar em autodestruição e loucura.

Ora, seguir uma vocação artística, viver apenas para escrever, exige espírito de sacrifício, inflige sofrimento e repercute-se num drama interno: HH «foi heterodoxo, certamente torturado» (Filipa Melo), «o absoluto sacrifício da vida ao génio» (Clara Ferreira Alves). E a obra de arte, pela sua refulgência, um sinal de que a vocação se sobrepõe a todos os obstáculos e adversidades, incluindo – ao levar o nome do poeta à posteridade – a própria morte: a sua obra «sobreviverá ao tempo» (Filipa Melo) e «Daqui a mil anos, se subsistir um falante de língua portuguesa, a poesia de Herberto Helder subsistirá» (José Tolentino Mendonça).

Quantas maravilhas!

Para os exegetas de HH, a legitimidade essencial dos seus versos nasce, a um tempo, da capacidade de sacudirem os cimentos das convenções poéticas e de gerarem a sua própria linguagem. É isso que caracteriza o génio precursor: HH criou «uma nova linguagem, que é verdadeiramente mágica e esplendorosa» (José Carlos Vasconcelos); HH foi «o inventor de uma nova gramática», «uma gramática explicativa do mundo», «o que HH fez foi inventar uma nova linguagem, um novo método narrativo, uma nova ciência» (Clara Ferreira Alves); «Diz-se que um bom escritor é aquele que consegue encontrar a sua própria voz. Os génios são os que inventam uma linguagem. Herberto Helder pertencia à segunda categoria» (Ana Margarida de Carvalho).

Não surpreenderá, pois, que HH surja dotado de poderes mágicos fabulosos, como revelar o invisível, tirar «magia de tudo que tocava» (afirmou catedraticamente Arnaldo Saraiva) ou reportar-nos a «um universo antigo, primordial, radical, mágico, animal» (Ana Cristina Leonardo); depois, «pode dizer-se milhares de coisas sobre o Herberto Helder, a alquimia, toda a transformação que a linguagem pode sofrer, todas verdadeiras – mas, como leitor, o que eu queria sublinhar é esse carácter diferente que ele tem e, sobretudo, que nos faz ver o inexplicável e o mágico que a poesia tem em certos autores» (Fernando Pinto do Amaral); «certos processos que Herberto usa, como o da negação e da contradição da proposição, são processos alquímicos. São um segredo que só ele tinha» (Clara Ferreira Alves, ei-la de novo); ou ainda «o poeta pesquisou gestos primitivos (como levar a colher à boca), uma iluminação primordial, a ‘alquimia do verbo’ possuindo ‘todas as paisagens do mundo’, tal como Rimbaud a sonhou» (Filipa Melo).

Assim como não espanta que se repitam os consabidos clichés do «mago da palavra» (Arnaldo Saraiva), «morreu o grande mago da poesia portuguesa actual» (Público), «morreu o mago das palavras, fica a obra fulgurante» (Visão); nem que se fale do «feroz magma da magia» (Joaquim Manuel Magalhães); ou que se diga que HH «falou com a voz dos deuses» (Correio da Manhã) e que «vislumbrou a escadaria do Olimpo» (Luís Osório, sempre). O curioso é que HH pensava a mesma coisa mas com outras palavras: o poeta «transforma-se numa voz proferidora, ao indecifrável e implacável serviço das potências» (prefácio a Uma Faca na Boca).

Dito isto, percebe-se que a poesia de HH seja apresentada como um mistério em que ninguém consegue penetrar, como um relato de acontecimentos e emoções que ocorreram nos tempos primordiais e em vários sistemas solares (isto é, milhões de anos antes do aparecimento do ser humano na Terra). Para Manuel Gusmão, aparentemente, recuam ao Big Bang: A Faca Não Corta o Fogo e Servidões são, para ele, «uma espécie de explosão inicial». Ana Margarida de Carvalho, por seu turno, prefere o qualificativo «inaugural»: «Na geometria do seu próprio mistério – que é o da sua poesia (…). Por isso não é fácil falar sobre ele, nem enquanto pessoa nem enquanto poeta. Não há o que dizer, nem forma de o dizer, como se se estivesse sempre perante o inaugural» (Ana Margarida de Carvalho).

Luís Miguel Queirós refere-se à «mágica e bárbara linguagem de Herberto», que «parece vir do fundo dos tempos e ter nascido por engano nesta modernidade; um idioma perdido de que só ele detinha a chave». E Luís Osório, recorrendo à sua verborreia imparável, declarou que as interrogações de HH incluíam-se «numa resposta que pressentia antes de ser pressentida» e, além disso, o que não é pouco, que o autor de A Cabeça entre as Mãos tinha a «capacidade de encontrar respostas sem a necessidade de perguntas, respostas antes das perguntas, respostas que preencham o mundo de um mundo que existia antes de ser pensado» (confesso que não consigo esconder a admiração por esta retórica estupefaciente, vazia e inextrincável, que segue o ditame de Nietzsche: «turvar a água para que pareça mais profunda»).

Mas se para uns só HH é que detinha a chave desse «idioma perdido», para outros, a linguagem de HH «devolve-nos a combinação secreta, a equação impossível, o esquecido protão da física de partículas que nos explicará o começo do universo» (Clara Ferreira Alves). Melhor que isto, Deus me perdoe, só a nota divulgada, na morte de HH, por Assunção Esteves, a nossa presidente da Assembleia da República, a cuja prosa de primeiríssima ordem não poderia ficar insensível: «Palavras de libertação, palavras aladas, como que a querer ‘redimir’ uma existência que acusava o excesso de peso do mundo numa lucidez pessoana que afinal a todos nos resgatava».

A mais agradável surpresa é que também Carlos Carreiras, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, parece saber alguma coisa ousada sobre HH: «Foi sempre um caso exemplar de construção de uma obra em permanente celebração do acto enunciativo como gesto criador». Não há dúvida: jornalistas, críticos e políticos dão voltas e reviravoltas aos mesmos temas, como se estivessem acorrentados a uma nória.

Qualquer coisa de profético

Poucos foram também os críticos e jornalistas que não se socorreram do critério do sagrado como padrão de medida. HH inspirava, não há dúvida, um respeito próximo da santidade, tudo o que dizia, ou fazia, tinha um toque de mistério e de transcendente (o que torna os comentadores de HH responsáveis, em sentido literal, pela administração do sagrado).

Manuel Alegre, em crónica no Diário de Notícias intitulada «Energia Cósmica»: «O que me importa na sua poesia é ela mesma, a energia cósmica da sua linguagem e o que nela há de revelação do sagrado»; Filipa Melo: «A sua gramática aperfeiçoou-se também no desejo de expressão do sagrado»; Ana Cristina Leonardo: «Herberto Helder, filho de Orfeu e irmão de Baudelaire e dos Índios, seria ele possível hoje, em tempos tão descarnados e despojados de sagrado?». No interior desta sacralização de HH, a dimensão intelectual e reflexiva só pode ser vista com desconfiança: «Nada poderia estar mais longe desta pós-modernidade culta, enfadada, cínica e céptica, do que o entendimento que Herberto tinha da poesia» (Luís Miguel Queirós).

Outro traço característico da construção colectiva do poeta genial, ligado à solidão – «Herberto Helder pertencia à solidão» (Clara Ferreira Alves) – e ao exílio voluntário é a sabedoria ancestral e a clarividência taumatúrgica, que o colocam num plano superior: HH era «misantropo, sábio» (Filipa Melo). Uma sabedoria que emanava da posse de verdades íntimas intangíveis, de um conhecimento das substâncias finitas e infinitas que o autorizavam a dizer umas quantas máximas acerca do equilíbrio do cosmos: HH «tem do mundo uma visão pessoal resultante da leitura que faz do livro cósmico» (Maria Estela Guedes); HH escreve «o sublime num arrebatamento onde o humano se projecta e se refracta no devir cósmico, desocultando ligações arcaicas e obscurecidas, resgatando os milénios, a cadeia de antepassados da história à cultura, da mitologia à religião» (Joana Emídio Marques); HH é um poeta que procura «o instante pré-babélico» (Álvaro Manuel Machado).

Dito de outra maneira, HH era, à semelhança dos profetas bíblicos («figura imponente, com uma barba e uma voz que se impunha», disse Nuno Júdice), um visionário carismático que inventou caminhos nunca antes explorados – «um caminho que parecia acabado de ser traçado» (Ana Margarida de Carvalho) –, e que tocou a poesia e a modernizou: «O profeta da poesia» (Maria Leonor Nunes), «um visionarismo largo e profundo da vida» (Filipa Melo).

Segundo este discurso da singularidade e da originalidade absolutas, HH é um génio não apenas no sentido em que não imitava ninguém mas também no sentido em que não pode ser imitado, porque a sua obra é incomparável e inclassificável, fundada nos seus próprios princípios de equivalência e numa linguagem intransferível, que escapa aos preceitos de todas as escolas e de todas as convenções literárias.

E apesar de ser «dos poetas mais lidos e assimilados, porquanto a marca da sua presença aparece nas mais variadas obras dos autores mais variados, e com uma assiduidade que chega a tornar-se maçadora» (Maria Estela Guedes), HH «não tem antes nem depois, apesar de muitos o tentarem imitar» (Joana Emídio Marques); «Não há na poesia portuguesa pós-Pessoa nenhum poeta que tenha exercido um tal poder de atracção e gerado tantos epígonos. E nenhum mais absolutamente impossível de imitar com proveito» (Luís Miguel Queirós); «Nos grandes poetas, ela [a imitação] tende para o impossível, ou então é insuportavelmente trôpega. (…) Essa impossibilidade de imitar valiosamente aquilo que mais apeteceria imitar é quase um sinal indubitável da soberana realidade de uma poesia» (Paulo Tunhas).

Sobre tudo isto, HH disse, com um requinte, uma subtileza e uma precisão descritiva (e digo-o sem exagero nem ironia) que não está ao alcance de todas as inteligências: «Quanto mais contrabandeado, melhor se verá nele a força natural da singularidade» (prefácio a Uma Faca nos Dentes).

“O Amor em Visita”, primeiro livro de Herberto Helder (1958), editado pela Contraponto de Luiz Pacheco

Com tais atributos – HH é portador de um fogo sagrado que opera uma transformação mágica das palavras, a ponto de a sua poesia gerar um êxtase místico; a marginalidade, a dedicação absoluta à criação poética, a ascese, o desinteresse pelas aclamações públicas e o desprezo pelas visões utilitárias e funcionais do mundo são dignos de emulação e de um culto supersticioso –, com tais atributos, dizia, a questão estava toda em definir bem o seu lugar na história da literatura.

Como nas Olimpíadas, HH parece um maratonista a disputar as primeiras posições, um pugilista que aspira à faixa de campeão dos pesos pesados das letras: «Fica para a poesia portuguesa da segunda metade do século XX como Pessoa ficou para a primeira» (Ana Cristina Leonardo); «O maior poeta de língua portuguesa desde Fernando Pessoa» (Joana Emídio Marques); «O maior poeta português depois de Luís de Camões» (Maria Velho da Costa); «O maior poeta do século XX, mesmo contando com o Pessoa» (Carlos da Veiga Ferreira); «Um dos maiores poetas portugueses e mundiais contemporâneos» (Ana Margarida de Carvalho); «Um grande poeta mundial, que era no fundo o que o Herberto Helder era, um dos poetas maiores deste tempo» (Tolentino Mendonça).

Por fim, Manuel Alegre, que atingiu o estado de frenesim e, com autoridade e conhecimento de causa (ou seja, depois de várias experiências empíricas), considerou HH «um dos maiores poetas da língua portuguesa e de qualquer literatura», «Depois de Camilo Pessanha e de Fernando Pessoa, foi aquele que mais revolucionou a poesia portuguesa», «Um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos» (Manuel Alegre, é justo recordá-lo, já tinha arriscado o mesmo sobre Cesariny após a sua morte: «Está, indiscutivelmente, entre os maiores poetas de sempre», «é um dos maiores portugueses de sempre» e «uma voz única que ficará para sempre na História»). Tudo ponderado, conclui-se que HH quase não tem rivais no nosso firmamento literário (o que é verdade, diga-se).

Esta necessidade de heróis perfeitamente se compreende: tal como outros sectores da vida social, o meio literário precisa de mitos que mantenham a ilusão de que o seu universo é único e diferente dos restantes. Essas ficções (que seria a vida sem ficções?) fazem parte dos pressupostos de integração neste microcosmo restrito da poesia portuguesa e, dum modo geral, no nosso meio literário. Por via de regra, não convém questionar os princípios dessa crença, pois fazê-lo significaria perder credibilidade no meio e, eventualmente, algum capital de relações sociais. Depois, o prestígio dos actores que se movem nos círculos artísticos depende, em parte, da manutenção dessas mistificações (é isso que explica, por exemplo, a rejeição das análises sociológicas).

Não há dúvida: trata-se de uma ideologia onde as coisas aparecem como naturais, evidentes e óbvias, a qual deve ser aceite de maneira pré-reflexiva e à qual somos levados a aderir de forma imediata e acrítica, sem questionar as normas e os valores subjacentes aos modelos indiscutidos de expressão literária. Sintomático disto é que os críticos e comentadores, e até os políticos, falam pela mesma cartilha, limitam-se a uma repetição rotineira, para além dos limites razoáveis, das mesmas e incomodativas fórmulas de um imaginário poético fossilizado (a «sacralização do campo estético», por exemplo, remonta ao início do século XIX), que teima em fechar-se cada vez mais num elitismo que, como notou sugestivamente Nathalie Heinich, reclama para o artista uma posição em certos aspectos análoga à da antiga aristocracia.

Uma lição piramidal

A terminar, uma breve referência à controvérsia que se armou em torno da edição dos últimos livros de HH pela Porto Editora. Antes de mais nada, permita-me o leitor uma curta divagação: quando acabou de escrever As Flores do Mal, Charles Baudelaire preferiu publicar numa pequena editora criada por Auguste Poulet-Malassis, frequentador assíduo dos cafés da boémia e da vanguarda parisiense, e rejeitou as edições Hachette, Lévy ou Larousse, que ofereciam melhores condições financeiras e uma distribuição muito mais ampla.

Ao decidir associar-se a Poulet-Malassis, Baudelaire transportou para o campo dos editores a luta contra a industrialização da literatura e a defesa da independência e da autonomia artísticas. E, desse modo, introduziu uma fractura decisiva entre edição comercial, submetida à lei capitalista da oferta e da procura, e edição restrita, dirigida essencialmente para leitores eruditos ou especialistas (uma divisão que teve fundas repercussões na vida literária de todo o século XX).

Em certo sentido, HH seguiu esse modelo: publicou em pequenas editoras e, mais importante ainda, proibiu segundas edições dos seus livros. Durante décadas, manteve-se escrupulosamente fiel a esses princípios, enquanto à sua volta ia crescendo uma nuvem de aduladores que lhe ergueu um busto de santo embalsamado, onde a distância que vai do sublime ao ridículo é mais pequena que o ponto final que termina esta frase.

Entre a legião de seguidores de HH encontra-se Manuel de Freitas, poeta e crítico literário que vive permanentemente convencido da sua própria marginalidade (isto de chamar marginalidade ao seu recolhimento de adolescente anti-social é um excesso de erudição indesculpável), o símbolo mais cabotino do espírito de clã que prolifera por esses mundos de Cristo. Previsivelmente, Freitas ficou irritado com a «estratégia comercial e promocional» em torno dos livros de HH, segundo ele um «espectáculo um bocadinho deprimente» por parte de uma «engrenagem manhosa, inimiga a todos os títulos daquilo que nos habituámos a entender e a respeitar como poesia». Coisa estranha, para quem elogiou a evolução poética de HH no sentido de uma «‘fala cantante’ mais rente à linguagem comum e ao mundo», e para quem sugeriu que se estava a assistir, sobretudo a partir de A Faca Não Corta o Fogo e Servidões, «à lenta e rude passagem do demiurgo ao cidadão civil».

Já António Guerreiro, que no jornal Público nos tem oferecido algumas das reflexões mais ricas de conteúdo da imprensa portuguesa, sentiu-se defraudado por HH ter consentido participar numa sessão fotográfica com Alfredo Cunha, abrindo-se assim à curiosidade dos leitores e anulando, de uma vez por todas, o «movimento de recusa, tão raro e difícil», e a «solidão essencial» do poeta de A Faca Não Corta o Fogo, alguém que «sempre tinha dito ‘não’ a álbuns de família e outros bibelots». Ao aparecer «agora, postumamente, mais ‘afável’ do que nunca», em fotos que «não passam da mais banal reportagem, iconografia lisa e estereotipada de escritor com estantes de livros atrás», HH teria cometido um horrendo crime de lesa-poesia: tornou-se num homem normal e corrente – um «homem sem qualidades» –, perfeitamente integrado na vida, sentado num cadeirão e de manta nos joelhos, mais deste mundo que possuído pela divindade. Foi como ver desabar um edifício duramente construído ao longo de décadas.

A melhor resposta à indignação histérica de Manuel de Freitas e ao olhar pudibundo de António Guerreiro – observar a intimidade de HH, segundo o colunista do Público, é uma «violência», é tão «obsceno» como espreitar pelo buraco de uma fechadura – foi dada pelo próprio HH numa entrevista ao editor Fernando Ribeiro de Mello (das Edições Afrodite, o responsável pela versão portuguesa d’A Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade, que envolveu HH como suposto responsável pela tradução e que foi censurada e levada à barra do tribunal na década de 1960), que apesar de ser de 1964 se aplica aqui como uma luva: «O prestígio que possa ter alcançado (prestígio equívoco no qual se integra a malquerença de alguma gente, que aceito com satisfação) não poderia constituir uma poltrona. O prestígio é uma armadilha dos nossos semelhantes. Um artista consciente saberá que o êxito é prejuízo. Deve-se estar disponível para decepcionar os que confiaram em nós. Decepcionar é garantir o movimento».

Sentindo-se cada vez mais próximo da morte, HH procedeu em conformidade, não se desviando um milímetro dessa lição piramidal. Ao passar a publicar na maior editora portuguesa e ao aceitar a respectiva estratégia de marketing (por exemplo, fazendo acompanhar A Morte Sem Mestre de um CD com poemas lidos por si e vendendo os livros em formato de e-book), HH libertou-se finalmente da caricatura antropológica em que o tinham encerrado e mostrou que a dissidência permaneceu sempre, até ao fim, o seu centro e a sua regra. Grande Herberto!

Nota: Agradeço a António Araújo e a Nuno Domingos pela leitura crítica deste texto e pelas sugestões impecáveis.