Índice

Índice

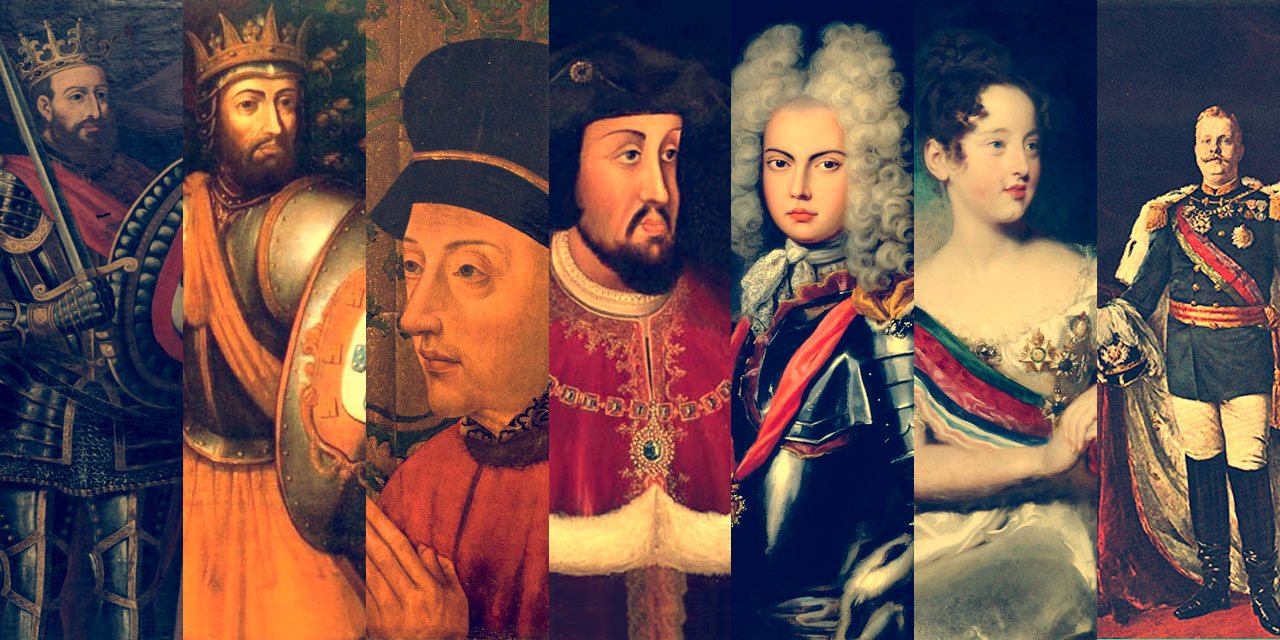

Em quase 900 anos de história, Portugal teve de tudo na magistratura suprema: de líderes carismáticos a erros de casting, passando por escritores, músicos e artistas plásticos, sem esquecer as figuras medíocres, algumas autênticas nulidades e até uma louca devidamente diagnosticada. Escolher, entre 34 reis e 19 presidentes, os sete mais icónicos foi, como escreveu Umberto Eco na Vertigem das Listas, “uma experiência muito excitante, não tanto por aquilo que conseguimos incluir quanto por tudo aquilo que tivemos de descurar”. Ficaram de fora os presidentes porque – é Jorge Miranda quem o diz – os tempos que correm não se compadecem com Chefes de Estado nem com Supremos Magistrados da Nação.

1. D. Afonso Henriques

Falando de ícones, abram alas para o Pai da Pátria, D. Afonso Henriques (1109-1185). O fundador encabeça esta lista por mérito próprio: a bravura, capacidade de liderança e sagacidade diplomática consagraram-no como cabo-de-guerra e chefe político. À frente de um grupo de cavaleiros minhotos, o filho de Henrique de Borgonha e neto de Afonso VI venceu os apoiantes de sua mãe, D. Teresa, e tomou o poder no Condado Portucalense, em 1128. Passou o resto dos seus longos dias (morreu com 76 anos, caso raro numa época em que a esperança média de vida era inferior a 30 anos) a alargar as fronteiras do território à custa do primo leonês e do inimigo muçulmano, até ver Portugal reconhecido como reino independente (por Afonso VII de Leão e Castela em 1143 e pelo papa Alexandre III em 1179, pela bula Manifestis probatum).

Casou-se em 1146 com D. Mafalda, filha de Amadeu III, conde de Saboia. Além dos sete filhos que teve com a rainha, incluindo o sucessor, D. Sancho I, D. Afonso Henriques foi pai de pelo menos dois bastardos: Fernando Afonso, que chegou a alferes-mor do Reino e grão-mestre dos Hospitalários, filho de Chamôa Gomes; e Pedro Afonso, de mãe desconhecida.

D. Afonso correspondeu-se com S. Bernardo, que interveio de forma decisiva para persuadir os cruzados a tomarem parte na conquista de Lisboa aos mouros, em 1147, e foi amigo de S. Teotónio, do arcebispo de Braga D. João Peculiar — seu braço direito para as questões diplomáticas –, e do templário Gualdim Pais, mestre da Ordem em Portugal.

À sua volta teceram-se mitos que, de tão coloridos, continuam a concorrer com a realidade histórica, apesar de haver muito desmentidos: nasceu com as pernas tortas e foi curado por milagre ou trocado por outro menino pelo aio Egas Moniz que, anos mais tarde, poria uma corda ao pescoço para o defender; bateu na mãe, que lhe rogou uma praga, cumprida quando partiu uma perna durante o cerco de Badajoz; teve uma visão sobrenatural que o ajudou a ganhar a batalha de Ourique, em 1139; foi aclamado rei nas Cortes de Lamego; impôs a nomeação de um bispo negro…

Ainda hoje D. Afonso Henriques provoca discussões — a tese que aponta Viseu em vez de Guimarães ou Coimbra como o lugar onde nasceu tem alimentado uma polémica apaixonada.

2. D. Dinis

A preocupação de D. Dinis (1261-1325) com o povoamento do território e o desenvolvimento da agricultura valeu-lhe o cognome de O Lavrador. Foi o primeiro rei de Portugal mais governante do que guerreiro. Os forais que deu a muitas localidades estimularam a fixação das populações, beneficiando vastas áreas até então incultas, designadamente na Beira Alta e em Trás-os-Montes.

Ao assinar com Fernando IV de Leão e Castela o Tratado de Alcanizes, em 1297, D. Dinis fez da fronteira portuguesa “o mais antigo limite político da Europa”, segundo Orlando Ribeiro.

Deve-se-lhe também a fundação de uma das universidades mais antigas do mundo. Num documento datado de 1 de Março de 1290, o rei anunciava a criação, em Lisboa, de um Estudo Geral, com “cópia de doutores em todas as artes e robustecida com muitos privilégios”, garantindo ainda a protecção aos estudantes. O papa Nicolau IV confirmou a universidade pela bula De statu regni Portugaliae, de 9 de Agosto do mesmo ano. Ficou instalada em Lisboa, perto de S. Vicente de Fora, onde ainda hoje fica a Rua das Escolas Gerais. Em 1308, D. Dinis decidiu transferir o Estudo Geral para Coimbra.

Protector da cultura, o próprio D. Dinis foi poeta. Durante o seu reinado, os documentos oficiais passaram a ser escritos em português.

A imagem do rei a mandar plantar o pinhal de Leiria, ao mesmo tempo que cantava “Ai flores, ai flores do verde pino” e já pensava no aproveitamento da madeira para a construção das caravelas das Descobertas foi um mito ensinado nas escolas do Estado Novo. Mas essa lenda tem um fundo de verdade: a importância do pinhal de Leiria na paisagem portuguesa e o fomento da reflorestação no início do século XIV. O rei Lavrador podia também ser chamado Amigo do Ambiente. E não há dúvidas de que deu um impulso decisivo à marinha nacional ao contratar o genovês Manuel Pessanha como almirante, para dirigir as construções navais e organizar a frota, “na paz como na guerra”.

D. Dinis “nacionalizou” as ordens religiosas-militares e, ao criar a Ordem de Cristo (1315), salvou os templários portugueses da perseguição movida pelo rei de França Filipe IV, o Belo, e pelo papa Clemente V.

O casamento com D. Isabel de Aragão, a Rainha Santa, em 1282, não refreou os ímpetos do rei, que gerou pelo menos meia dúzia de bastardos de diferentes amantes. O especial carinho por um deles, Afonso Sanches, provocou ciúmes ao herdeiro legítimo, o futuro D. Afonso IV, que por causa disso pegou em armas contra o pai e o meio-irmão. A guerra civil durou cinco anos e esteve à beira de uma batalha campal, em Alvalade, então um arrabalde de Lisboa. O banho de sangue terá sido evitado pela Rainha Santa, que, segundo a lenda, se interpôs entre os contendores.

3. D. João I

Não nasceu para ser rei mas teve um dos reinados mais longos da nossa história: 48 anos. A capacidade de liderança revelada por D. João, mestre da Ordem de Avis (1357-1433), durante a revolução de 1383, o cerco de Lisboa, em 1384, e a resistência à invasão castelhana levou os representantes do clero e da nobreza a imitarem o povo e a escolhê-lo como rei, nas cortes de Coimbra de 1385. Inaugurou uma nova dinastia, confirmou Portugal como país independente e lançou, em 1415, a expansão ultramarina. Chamaram-lhe o rei da Boa Memória.

Tudo começou a 6 de Dezembro de 1383, quando D. João, Mestre de Avis, filho bastardo de D. Pedro I e meio-irmão de D. Fernando, o rei há pouco falecido, entrou, com um grupo de amigos armados, no Paço de a-par de São Martinho, ao Limoeiro, em Lisboa. Lá dentro, D. João empunhou um cutelo comprido e desferiu um golpe na cabeça do homem mais poderoso de Portugal. O conde Andeiro não morreu logo e ainda tentou chegar aos aposentos da rainha, sua amante, mas um dos homens do Mestre, Rui Pereira, acabou com ele à espadeirada.

Aos 26 anos, D. João não sonhava com a coroa. Mas temia pela própria vida, pois tinham-lhe dito que a viúva do seu meio-irmão e o amante desta planeavam matá-lo. Foi por medo que o Mestre de Avis apunhalou o conde Andeiro. Por essa altura já Lisboa estava em alvoroço. Perante a insurreição, D. João hesitava. Pensou em fugir para Inglaterra, mas desistiu. Quando os ricos proprietários e mercadores da capital, pressionados pelos homens dos ofícios e pela arraia-miúda, lhe declararam apoio, aceitou o título de Regedor e Defensor do Reino e preparou a resistência ao invasor.

O rei de Castela, Juan I, vinha cobrar a herança de sua mulher, D. Beatriz, filha única de D. Fernando, que a dera em casamento ao vizinho na sequência da terceira derrota consecutiva nas guerras entre os dois países. A maioria dos nobres portugueses, com a rainha Leonor Teles à cabeça, seguiu a lógica feudal e reconheceu a soberania de Beatriz e do marido castelhano. Mas outros membros da fidalguia e, sobretudo, os burgueses e o povo pobre opuseram-se-lhe.

Nos dois anos seguintes, Portugal foi palco de batalhas contra o estrangeiro mas também de uma guerra civil. As Cortes de Coimbra, em Março de 1385, deram razão aos argumentos do jurista João das Regras e deliberaram que o trono estava vago, sendo legítimo eleger um novo rei. Por unanimidade, aclamaram o Mestre de Avis com o nome de D. João I. Mas logo em Agosto seguinte, o novo rei teve que provar ser capaz de manter a coroa na cabeça. Conseguiu-o com a vitória de Aljubarrota. Governou durante mais 47 anos. Em 1415 conquistou a cidade marroquina de Ceuta, dando início ao período da expansão marítima.

O casamento com a inglesa Filipa de Lencastre confirmou a mais antiga aliança do mundo. Mas D. João I não foi só pai da Ínclita Geração: um dos seus filhos bastardos, Afonso, viria a ser o primeiro duque de Bragança, antepassado da última dinastia real portuguesa.

4. D. João II

A 20 de Junho de 1483, em Évora, o homem mais rico e poderoso do reino foi degolado perante uma multidão. D. Fernando, duque de Bragança, fora julgado e condenado à morte por traição. O processo tinha sido mandado instaurar pelo rei, que há meses sabia de uma conspiração chefiada pelo duque, envolvendo vários nobres e com o aval dos Reis Católicos de Espanha.

Aquela execução marcou a entrada de Portugal na modernidade política do Renascimento. No trono desde 1481, D. João II (1455-1495) levou a cabo uma política coerente, determinada pela razão de Estado. Foi essa novidade que não entenderam o duque de Bragança nem os seus irmãos e cúmplices. O rei deixara de ser o primeiro dos nobres e passara a estar acima da nobreza.

Morto o duque e exilados os irmãos, D. João II confiscou-lhes as terras e castelos. Mas a aristocracia não tinha sido abatida. A estratégia de reforço do poder real concitou ainda mais os ódios dos que com isso perdiam força e riqueza – ao apoderar-se das terras dos nobres caídos em desgraça, D. João II recuperava para a coroa o património distribuído com generosidade pelo seu pai, D. Afonso V, que o deixara, conforme desabafou, “rei das estradas de Portugal”.

D. João II fora informado de que o seu cunhado D. Diogo, duque de Viseu, estivera implicado na conspiração dos Braganças e avisou-o de que era “sabedor de todas as coisas passadas”. O irmão da rainha D. Leonor acreditava que poderia vir a ocupar o trono por morte do rei. Uma nova conspiração decidiu acabar com a vida de D. João II, “a ferro ou com peçonha”.

Mas o rei, que gostava de dizer que “há tempos de usar de coruja e tempos de voar como o falcão”, tinha montado uma rede de informadores e uma espécie de serviço de segurança. Ciente da ameaça, atraiu o cunhado ao castelo de Palmela e matou-o com as próprias mãos, à punhalada, em 1484. Os cúmplices foram alvo de uma repressão implacável.

Ao mesmo tempo que perseguia de forma impiedosa os seus inimigos, D. João II prosseguia os Descobrimentos marítimos. Sob as suas ordens, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, rebaptizado da Boa Esperança, em 1488. As caravelas portuguesas esquadrinharam o Atlântico Sul, trazendo informações que lhe permitiram negociar com vantagem (deram-lhe leverage, dir-se-ia hoje) os limites das zonas de navegação e conquista no Tratado de Tordesilhas, em 1494, garantindo para Portugal a posse do Brasil. Os seus geógrafos e cosmógrafos punham-no a par do estado da arte dos conhecimentos científicos, levando-o a rejeitar os cálculos errados de Colombo. Os seus espiões Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva enviaram-lhe cartas em código onde revelavam os procedimentos a seguir para chegar com segurança a Calecute. E foi D. João II quem planeou e aprontou a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia e nomeou Vasco da Gama para a comandar.

Deprimido pela morte prematura do filho único, D. Afonso, e impedido de legitimar o bastardo D. Jorge, D. João II passou os últimos meses de vida em agonia, agravada na fase final por um mais que provável envenenamento. Morreu aos 40 anos, em Alvor, abandonado pela corte e até pela mulher. D. Leonor nunca lhe perdoou ter apunhalado um dos seus irmãos – e fez tudo para guardar o trono para outro, D. Manuel, o rei Venturoso.

5. D. João V

Teve a sorte de ser o chefe de Estado mais rico da história de Portugal e ainda hoje é lembrado como o Magnânimo. D. João V (1689-1750) ocupou o trono durante quase toda a primeira metade do século XVIII e o seu reinado poderia ser resumido a uma palavra mágica: o “quinto”. Assim ficou conhecido o imposto pelo qual 20% de todo o ouro extraído no Brasil revertia para a coroa. Só em 1725 chegaram a Portugal 25 toneladas de ouro. Foi um recorde mas, ainda assim, a média, ao longo do reinado, foi superior a oito toneladas anuais. E falta acrescentar os diamantes, extraídos em quantidades significativas no interior brasileiro.

Magnânimo não quer dizer perdulário: D. João V gastou – ou investiu – a fabulosa riqueza posta à sua disposição em obras que se tornaram ícones do património nacional, como o palácio e convento de Mafra ou a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. O Aqueduto das Águas Livres (que tem o maior arco em ogiva, em pedra, do mundo, com 65,29 metros de altura e 28,86 metros de largura) resistiu ao terramoto de 1755 e abasteceu de água os moradores de Lisboa até à década de 1960.

A luxuosa embaixada ao papa Clemente XI, em 1716, não foi só para deixar os cardeais e o povo de Roma espantados com os coches que continuam a atrair turistas no museu que foi durante décadas o mais visitado de Portugal. Serviu para obter importantes vitórias diplomáticas, colocando o país na primeira linha das potências europeias: o Patriarcado de Lisboa e o título de Majestade Fidelíssima.

Católico fervoroso, D. João V perdia a cabeça (e a vergonha, como desabafou o conde de Cucolim) com freiras. Ia quase todas as noites ao convento de Odivelas – e não era para rezar. Da sua relação com madre Paula Teresa da Silva nasceu D. José (homónimo do príncipe herdeiro e futuro inquisidor-geral). Por ela gastou uma fortuna para transformar uma austera cela conventual em aposentos dignos de uma rainha. Ficou célebre a “Torre da Madre Paula”, erguida nas imediações do convento, ao qual estava ligada por uma passagem secreta. O Palácio Pimenta, ao Campo Grande, onde está instalado o Museu da Cidade de Lisboa, também foi mandado construir por D. João V para a mesma amante.

A 6 de Agosto de 1742, o rei reconheceu a paternidade de três filhos ilegítimos. Além do mais novo, o já referido D. José, os reais bastardos eram D. António (futuro doutor em Teologia) e D. Gaspar (que chegou a arcebispo de Braga), filho de outra freira, Madalena Máxima de Miranda. Os três ficaram conhecidos como os “Meninos de Palhavã”, do nome do palácio onde moraram e onde hoje se situa a Embaixada de Espanha.

A obsessão de D. João V pelo sexo levou-o ao uso descontrolado de afrodisíacos, designadamente cantáridas, que lhe apressaram a morte.

6. D. Maria II

Filha de um imperador, irmã de outro, mãe de dois reis, a primeira rainha constitucional de Portugal teve uma vida atribulada e curta – morreu aos 34 anos, ao dar à luz o 11.º filho.

D. Maria da Glória (1819-1853), princesa do Grão-Pará, vivia uma infância despreocupada na corte tropical do Rio de Janeiro quando se viu transformada em rainha D. Maria II de Portugal, em Maio de 1826. Tinha oito anos. O pai, D. Pedro I do Brasil, tornara-se dias antes D. Pedro IV de Portugal, quando chegou à baía de Guanabara o barco com a notícia da morte do avô de Maria, D. João VI.

Conhecedor dos “anticorpos” que contra ele existiam em Portugal por ter sido o principal responsável pela independência do império brasileiro, D. Pedro outorgou a Carta Constitucional e, logo em seguida, abdicou a favor da filha. Numa tentativa de reconciliar os portugueses divididos, desde a revolução de 1820, entre liberais e absolutistas, propôs ao seu irmão mais novo, D. Miguel, chefe da facção absolutista, o casamento com D. Maria II e o título de lugar-tenente do Reino. D. Miguel, exilado em Viena de Áustria desde o falhanço do golpe da Abrilada, em 1824, aceitou tudo. Casou por procuração com a sobrinha e jurou aceitar a Carta. Mal regressou a Portugal, desistiu do casamento, quebrou a jura e fez-se aclamar rei absoluto.

D. Maria II, repudiada e sem coroa, atravessou o Atlântico acompanhada pela madrasta, D. Amélia, em busca de apoios para a sua causa nas cortes europeias. Em 1831 juntou-se-lhes D. Pedro, que se vira obrigado a abdicar também da coroa imperial brasileira. Em França e na Inglaterra, D. Pedro recrutou mercenários que juntou aos portugueses exilados para formar o exército liberal. Em nome da filha conquistou os Açores, em 1832; desembarcou com 7500 homens na praia de Pampelido; ocupou o Porto; e, em 1834, ganhou a guerra civil, morrendo logo a seguir, de tuberculose.

Com 15 anos, D. Maria II sentou-se finalmente no trono. E como o primeiro dever de monarca constitucional é assegurar a sucessão, casou-se, em Janeiro de 1835, com o noivo escolhido pelo pai: Augusto de Leuchtenberg, irmão de D. Amélia, a boa madrasta. Ao fim de dois meses, o real consorte morreu de uma angina. A morte inesperada deu azo ao boato de que o marido da rainha fora envenenado por ordem do chefe do Governo, o duque de Palmela. Chegou a haver tumultos em Lisboa, apesar de o resultado da autópsia ter desmentido o rumor.

Um ano depois, a rainha voltou a casar, com o alemão Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, a quem deu o título de rei D. Fernando II quando nasceu o primeiro filho (futuro D. Pedro V), em 1837.

Ao mesmo tempo que ia dando à luz herdeiros, aos quais fazia questão de garantir uma educação esmerada (passou à história com o cognome de A Educadora), D. Maria gastava as energias que lhe sobravam nas tarefas políticas. Um dever esgotante: a Carta Constitucional reservava à rainha o poder moderador, a chave do sistema. Cabia-lhe gerir os conflitos entre as facções vencedoras da guerra civil, cada uma disposta a golpes e revoltas sangrentas para chegar ao governo. Os chefes políticos — Palmela, Terceira, Saldanha, Passos Manuel, Sá da Bandeira — digladiavam-se sob os rótulos de cartistas, vintistas, setembristas. A todos eles D. Maria II deu e tirou o poder.

Até que chegou Costa Cabral. Oriundo da extrema-esquerda vintista, nasceu plebeu e morreu marquês. Em 1842 foi chamado ao governo e rasgou a Constituição de 1838, mais radical, restaurando a Carta Constitucional. A revolta da Maria da Fonte e a guerra civil da Patuleia tiveram Cabral como alvo. Mas, ao contrário dos outros políticos, contou sempre com o apoio da rainha. Os adversários espalharam o boato de que a soberana e o ministro eram amantes. Cabral, que não reagira quando lhe chamaram corrupto, processou desta vez, nos tribunais ingleses, o jornal Morning Post, que publicara a “calúnia”. Na sua biografia de D. Maria II (2007), Maria de Fátima Bonifácio refere que a correspondência entre a rainha e Cabral revela “um grau de confiança e intimidade entre ambos que até hoje nenhum documento comprovara”.

Quando as sucessivas gravidezes começaram a ameaçar a vida da rainha — além de a terem transformado, a partir dos 25 anos, numa mulher obesa e deformada –, os médicos avisaram-na do perigo. “Se morrer, morro no meu posto”, respondeu D. Maria II. Morreu ao fim de 13 horas de trabalho de parto.

7. D. Carlos

Na tarde de 1 de Fevereiro de 1908, o rei D. Carlos, de 44 anos, e o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, de 20, foram assassinados a tiros de carabina e de pistola no Terreiro do Paço, em Lisboa. A morte do rei, que ganhou o cognome de O Martirizado, foi o desenlace violento de uma situação que se arrastava desde o final do século XIX, com a crise do rotativismo. A alternância no poder dos dois partidos do “centrão” da monarquia constitucional, Regeneradores e Progressistas, tinha desacreditado a classe política e o regime.

A subida ao trono de D. Carlos, em 1889, foi vista como uma oportunidade de reformar a política portuguesa e modernizar o país. Uma certa elite, de que faziam parte, por exemplo, Oliveira Martins e Mouzinho de Albuquerque, via com bons olhos o modelo da Alemanha recém-unificada, em que o desenvolvimento económico e as preocupações sociais (incluindo um forte movimento sindical) medravam à sombra do governo parlamentar, que coabitava com a influência dos militaristas prussianos.

Se, numa monarquia constitucional, o rei reina mas não governa, nem por isso a Carta Constitucional deixava de conceder ao soberano uma ampla margem de manobra por via do poder moderador. Já tinha vocação para pintor (sobretudo aguarelista), cientista (o acervo das suas campanhas oceanográficas no iate Amélia deu origem ao Aquário Vasco da Gama, em Lisboa) e fotógrafo. Sentiu chegada a altura de intervir na política. Quando D. Carlos rompeu com o rotativismo e nomeou chefe do Governo um dissidente do Partido Regenerador, João Franco, a classe política ficou alarmada.

E quando João Franco, em 1907, pediu ao rei que dissolvesse o Parlamento, sem convocar novas eleições – entrando, tecnicamente, em ditadura – e D. Carlos aceitou, multiplicaram-se os apelos à revolução. Pela primeira vez, os partidos “do arco do poder” e a Dissidência Progressista de José Maria Alpoim fizeram coro com a propaganda republicana que, até então, só encontrara eco (limitado) em Lisboa, no Porto e outros centros urbanos. Para alguns contestatários, o objectivo era mudar o governo, para outros, mudar o regime.

Na sequência do “golpe do elevador da Biblioteca”, a 28 de Janeiro de 1908, o governo fez um decreto que previa a expulsão do reino dos acusados de crimes políticos. Os visados fizeram espalhar que João Franco se preparava para os mandar para o degredo em Timor e Angola.

Ao promulgar o decreto, em Vila Viçosa, horas antes de regressar a Lisboa, D. Carlos terá comentado: “Estou a assinar a minha sentença de morte.”

João Ferreira é doutorando em História e Teoria das Ideias na FCSH/Universidade Nova de Lisboa. Autor de “Histórias Rocambolescas da História de Portugal”, “Histórias Bizarras de um Mundo Absurdo” e “500 Frases que Mudaram a Nossa História”.