“Foi um milagre a descolonização que se fez”, disse Mário Soares. Qual foi o seu papel nesse processo? Foi uma figura principal ou acabou por ser ultrapassado pelo MFA? O assunto é analisado por Joaquim Vieira na biografia “Mário Soares – Uma Vida”. O Observador publica um excerto do capítulo “A descolonização”.

O livro da autoria de Joaquim Vieira é publicado pela editora Esfera dos Livros. © DR

“De um só golpe, Soares tornou‐se no rosto visível do novo Portugal no mundo (ou, pelo menos, no mundo diplomático) – para o que contribuíra logo ao voluntariar‐se perante Spínola, no primeiro encontro entre ambos, para executar o seu circuito europeu. Num país onde a ditadura impusera uma vida isolada do exterior, tratava‐se no fundo da concretização de um velho provérbio: «Em terra de cegos, quem tem olho é rei.» Mas o novel ministro dos Negócios Estrangeiros, empossado com o resto do governo provisório a 16 de maio, teria de mexer no mais complexo e delicado dossiê do novo regime: a descolonização (que, juntamente com a democratização e o desenvolvimento, fazia parte dos três dês anunciados pelo Programa do MFA como objetivos estratégicos a cumprir pelo novo regime). Nada, afinal, que ele não tivesse já na cabeça: «Trazia várias ideias quando cheguei a Portugal em abril de 1974: a descolonização, mas a descolonização possível, a democratização, com a instauração de uma democracia pluralista, e o desenvolvimento, com a entrada na CEE.» […]

No seio do governo, Soares partilhava esse dossiê com o ministro da Coordenação Interterritorial, António Almeida Santos (que antes da revolução se estabelecera como advogado em Moçambique – onde fora destacado oposicionista –, regressando agora a Portugal). […]

Nas suas declarações iniciais como ministro, Soares, como já antes fazia, passou logo a referir‐se aos territórios ultramarinos como «colónias», o que – notará Almeida Santos – terá ferido alguns ouvidos mais sensíveis: «Esta verdade, autenticada por todos os registos da ONU, e por todos os sacramentos da opinião universal, teve impacto negativo e sabor pecaminoso numa grande área da opinião pública portuguesa!»

Mas, no mapa de competências, era na realidade o presidente e não o governo quem tutelava a diplomacia. O mandato que Spínola outorgara a Soares no próprio dia da sua partida era contudo limitado, e daí a razão para a apertada vigilância de um militar spinolista a seu lado, como explicará Almeida Santos: «Spínola reuniu‐se com Mário Soares para acertar agulhas quanto ao comportamento deste em Dakar, para onde partiria de imediato para se encontrar com Aristides Pereira. Era o primeiro ato, o primeiro gesto de boa vontade. O presidente deixou bem claro que não deveria passar disso. Chá e simpatia. […]

O presidente Spínola não estava ainda – e por algum tempo continuou a não estar – psicologicamente preparado para encetar com o PAIGC negociações sobre a descolonização da Guiné. (…) Que a República da Guiné‐Bissau tivesse sido já internacionalmente reconhecida por mais de 80 Estados soberanos era um facto que não o impressionava por demais.»

«Eu desconfio desse Soares!», terá dito Spínola a Almeida Bruno. «É um exilado que nada percebe de África e deve estar feito com os comunistas.» No diálogo com o PAIGC, Spínola e Soares não estavam de facto a pensar na mesma coisa, como aliás adiante se perceberia. Marcado para Londres, duas semanas depois, o verdadeiro início das conversações sobre o processo de transição guineense, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros era agora escoltado por outro homem da confiança do presidente, o major Manuel Monge, a delegação portuguesa estava perante pouco menos que um facto consumado, como descreverá Almeida Santos, também presente: «O essencial estava definido. Definido que era impensável tentar impor ao PAIGC uma consulta popular; impensável deixar de reconhecer o PAIGC como único e legítimo representante do povo da Guiné; impensável recusar o reconhecimento da Guiné‐Bissau como novo Estado soberano; impensável seguir outra via que não fosse a da negociação direta entre o Estado português e o PAIGC.» […]

A baixa de Lourenço Marques pouco tempo antes da revolução e da independência © DR

Elaborado um esboço de acordo, Spínola e Soares entraram então em choque ao prepararem a estratégia portuguesa para nova sessão negocial, que desta vez teria lugar em Argel a 14 de junho: «Houve uma pega imensa por causa da Guiné. Cheguei a demitir‐me devido ao Spínola. O Almeida Santos é que veio atrás de mim, a dizer: ‘Não faça disparates’.»

Não era na verdade apenas no presidente que Soares não encontrava recetividade, mas também no próprio executivo: «Spínola não queria autorizar‐nos a fechar o acordo com o PAIGC: pretendi ainda algum espaço de manobra. [Num Conselho de Ministros em Belém, presidido por Spínola,] enfrentei o general, dizendo‐lhe que comprometera já a minha palavra quando anunciara ao mundo que iríamos descolonizar seriamente e que o primeiro passo seria dado na Guiné. Perante a desautorização que Spínola queria infligir‐me, não teria outro remédio senão demitir‐me do governo. Fiquei tanto mais chocado quanto encontrei muito pouco eco no Conselho de Ministros. Recordo‐me mesmo de ter ouvido o próprio Cunhal dizer que era “prematuro” falar em independência da Guiné (…) e que se deveria avançar, com prudência, na questão da descolonização! Álvaro Cunhal queria tudo menos que fosse eu a realizar a descolonização. Salgado Zenha também, por mais de uma vez, me recomendou calma. Mas Almeida Santos, que devia acompanhar‐me dias depois a Argel, pediu‐me que não me precipitasse na minha decisão de abandonar o governo.»

A divergência atingiu o paroxismo na própria Presidência da República, como pormenorizará o então titular da Coordenação Interterritorial: «Na véspera da partida para novo round de negociações, o doutor Mário Soares e eu próprio fomos a Belém receber instruções. ‘Não ceder nem uma vírgula!’, foi a indicação recebida. Aí, o doutor Mário Soares entrou em crise. E objetou que, se não levávamos nenhuma margem de discussão – já que de acordo nem pensar! –, o PAIGC, ao aperceber‐se disso, levantava a mesa anunciando rutura das negociações. Compreendia que o presidente não quisesse que a reunião fosse conclusiva, mas era conveniente salvaguardar um espaço mínimo de negociação. De contrário, não íamos (…) fazer nada, hipótese em que se recusava ir. O presidente Spínola recebeu a recusa de péssimo humor. Em decorrência disso disseram um ao outro coisas menos protocolares. O fantasma da demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros pairou no ar, ora da iniciativa de um ora do outro. O presidente foi ao ponto de insinuar falta de patriotismo na atitude do ministro. Este ripostou asperamente recusando‐se a receber lições de patriotismo. A cena é, a partir daqui, facilmente imaginável. Por fim, já falavam os dois ao mesmo tempo, sem que cada um se ouvisse ao outro.» Almeida Santos acrescentará que pediu um minuto sem ser interrompido pelos restantes, propondo então uma solução que Spínola terá aceitado: o recurso a expressões alternativas às frases que estavam em disputa na negociação, «que se necessário significassem o mesmo mas fossem, apesar disso, outras».

Spínola na capa do Diário de Lisboa. © DR

Estava em causa optar entre fazer entrar automaticamente os territórios colonizados num processo de independência ou proceder antes à sua autodeterminação através um referendo junto das populações sobre o modelo de governação que escolhiam (princípio advogado pelas Nações Unidas nos territórios por descolonizar). O então assessor diplomático de Spínola explicará que a linha de fratura entre Belém e as Necessidades passava precisamente por aí: «Mário Soares sempre defendeu a independência, Spínola sempre defendeu que isso era uma solução neocolonial, já que impunha aos africanos um ponto de vista que eles podiam não querer. O general tinha a experiência da Guiné – onde estava [como delegado da JSN e depois governador, o tenente‐coronel] Carlos Fabião (1930‐2006, ex‐colaborador de Spínola no território) –, julgando que 80 por cento da população votaria a favor de Spínola. Portanto, achava que devia haver autodeterminação – que podia ou não conduzir à independência –, mas não independência. A divergência era essa: cada um dizia uma coisa diferente.»

Soares entendia que o presidente vivia numa ilusão, ligada ao seu passado na Guiné, que não correspondia à realidade no terreno: «O Spínola pensou que com uns retratos dele mandados para a Guiné tomava conta daquilo. Tinha o Carlos Fabião, que foi para lá dirigir as coisas, mas que começou logo a dar armas à outra parte [a guerrilha do PAIGC]. Eu nunca fui tão longe.» […]

Tratava‐se, pois, da «descolonização possível» que Soares terá querido fazer: «Depois de 13 anos de guerras coloniais, quando se gritava em Lisboa “nem mais um só soldado para as colónias”, com os exércitos a confraternizarem no terreno, como ter força para fazer melhor? Foi um milagre a descolonização que se fez.»

Não era o que pensavam os spinolistas, como recordará Nunes Barata: «Mário Soares diz que não havia outra hipótese. Eu digo que sim, que era o que a ONU exigia. Foi o que o general Spínola disse ao Kurt Waldheim [1918‐2007, secretário‐geral das Nações Unidas] que se ia fazer.»

Almeida Santos achou que se iniciara uma reação em cadeia: «Perdemos a guerra na Guiné. E a guerra na Guiné inquinou tudo. Em Moçambique, a guerra estava a caminho de perdida. Era o efeito dominó. Só em Angola aguentávamos a situação.» Pensar em entregar o processo aos Capacetes Azuis – já que o Exército português deixara de ter força para sustentar a situação por forma a garantir a oportunidade de as populações se pronunciarem em referendo – foi coisa que na altura não terá passado pela cabeça a nenhum responsável português: pelo menos Soares não referirá que a alternativa tenha sido alguma vez ponderada. A posição negocial portuguesa estava, aliás, tolhida por um argumento apresentado pelo movimento de Amílcar Cabral na mesa de conversações: «O PAIGC dizia que, se não o reconhecêssemos como o único interlocutor na Guiné – dado que a sua legitimidade provinha da luta armada, do mesmo modo que a nossa vinha da revolução do 25 de Abril –, não assinariam a paz e continuariam a guerra.» Os movimentos que combatiam nas outras frentes poderiam dizer o mesmo.

As negociações em Moçambique

Tudo indicava que o processo de negociação do cessar‐fogo com a Frelimo – o movimento nacionalista que há uma década combatia em Moçambique –, marcado para Lusaka a 6 de junho, sob os auspícios do presidente zambiano Kenneth Kaunda, e no qual Soares chefiava de novo a delegação portuguesa, iria ser uma cópia a papel químico do que se passara em Dakar com o PAIGC. Para mais, o presidente resolvera enviar outro «vigilante» do ministro: o major Otelo Saraiva de Carvalho, que fora o comandante operacional dos golpistas no 25 de Abril. «O general Spínola conhecia Otelo melhor do que conhecia Mário Soares, dos tempos da Guiné, onde ele era oficial da propaganda – o Departamento de Ação Psicológica.»

Mas Soares salientará a existência de uma nuance, já que a escolha não teria sido do presidente: «Foi na própria manhã da minha partida que o general Spínola me preveniu, pelo telefone de Estado, que – na sua expressão – “os rapazes da [Comissão] Coordenadora [do MFA]” lhe tinham sugerido que o major Saraiva de Carvalho me acompanhasse a Lusaka. Comunicava‐me que achara bem e que Otelo me apareceria no aeroporto. Por estranho que […] pareça, nessa altura não sabia quem era Otelo Saraiva de Carvalho! Pedi ao meu chefe de gabinete, Victor Cunha Rego, que se informasse. Assim fez. Já no aeroporto, disse‐me que Otelo era um elemento muito importante do MFA.»

Saraiva de Carvalho descreverá uma missão em tudo semelhante à dos anteriores acompanhantes de Soares: «Fui chamado de véspera, não sabia nada. O Spínola disse‐me: “Você vai vigiar esse gajo, que eu não tenho confiança nenhuma nele. O que é preciso é que traga de lá o cessar‐fogo.” Lembro‐me de que na escala no aeroporto de Nairóbi o Mário Soares tirou os sapatos e usou o casaco a fazer de almofada.»

Soares falará de uma amizade construída com Saraiva de Carvalho durante a longa viagem até Lusaka. Aí veio o momento do encontro com a delegação da Frelimo, chefiada pelo seu líder, Samora Machel. O major descreverá o cenário: «Era uma sala monstra, estreita mas comprida. Ao fundo da mesa, enorme, estava Kaunda. De um lado, eu, o Mário Soares e o Manuel Sá Machado [diplomata, assessor principal do ministro]. À nossa frente, havia umas portas de correr, que Kaunda dá ordem para serem abertas, e surgem os nove elementos da delegação da Frelimo, que se postam desse lado da mesa.»

Relatará Soares que o presidente zambiano estabelecera antes rígidas regras protocolares para o momento: «O Kaunda, num estilo absolutamente britânico, dissera: “Vocês [os chefes de delegação] fazem uma vénia os dois, param, fica cada um no seu lugar e eu profiro o meu discurso. Eu chamo‐vos e vocês cumprimentam‐se.” E eu pensei: “Mas que raio de protocolo.”» Só que as instruções foram subvertidas.

[Lembra Soares]: «Olhei para o Samora, que eu não conhecia, ele emitiu uma enorme gargalhada, avançámos um para o outro e demos um grande abraço. Houve uma salva de palmas bestial. O Kaunda nem fez o discurso.»

O inesperado instante, que ficou conhecido como «o abraço de Lusaka», seria visto com enorme controvérsia, como registou Almeida Santos: «A televisão deu‐nos a ver, não o “aperto de mão” que eu havia imaginado, mas um espontâneo abraço, com palmada nas costas e tudo, entre Mário Soares e Samora Machel, que a um só tempo desfeiteou o protocolo, esqueceu o conflito militar ainda em curso e, segundo alguns, as próprias conveniências. Dividiram‐se as opiniões entre os que o acharam excessivo e inoportuno e os que o julgaram premonitório.» […]

Apesar da carga da imagem, se alguém na delegação portuguesa quebrou a disciplina negocial desenhada em Lisboa não foi o ministro, como narrará o próprio: «Quem dirigia a conferência do lado da Frelimo era o [Joaquim] Chissano [futuro primeiro‐ministro do governo transitório e depois ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente de Moçambique]. O Samora só lá ia de tempos a tempos, mas tinha a palavra decisiva. A Frelimo só queria assinar o cessar‐fogo contra o seu reconhecimento como único interlocutor e a aceitação do princípio da independência. Mas, de acordo com as instruções de Spínola, eu dizia que primeiro devíamos acordar o cessar‐fogo. Então o Otelo disse ao Samora: “Você tem toda a razão.” E para mim: “O senhor doutor não pode insistir mais nisso, porque a guerra está perdida.” Peço a interrupção da reunião, venho cá para fora e ralho com ele.»

▲ Mário Soares com Spínola, assim que chegou a Lisboa em 1974 (Casa Comum - Fundação Mário Soares)

Casa Comum - Fundação Mário Soares

Saraiva de Carvalho confirmará, ao mínimo pormenor, esta versão dos factos: «O Mário Soares só queria o cessar‐fogo, cumprindo rigorosamente o que o general Spínola tinha dito. Mas o Samora queria garantias prévias do novo poder político em Portugal, desde o reconhecimento da Frelimo como legítimo representante do povo moçambicano como o direito à independência e a transferência do poder. “Nós sabemos do estado anímico das vossas tropas”, dizia ele. “Estamos preparados para décadas de luta.” Eu, perante o impasse, peço a palavra: “Estou aqui como representante do MFA. A delegação de Moçambique, a Frelimo e Samora Machel têm toda a razão. Se eu estivesse no seu lugar faria o mesmo. Têm todo o direito à independência, que faz parte do programa do MFA: autodeterminação que pode levar à independência.” O Mário Soares pede logo a interrupção: “Você coloca‐me numa posição tramada. O cessar‐fogo é a determinação do Spínola.” E eu: “Mário Soares, eu estou aqui a representar o MFA. Assumo em Lisboa toda a responsabilidade.”»

Prosseguirá Soares o seu relato: «Verberei a posição de Otelo e ameacei‐o de, ali mesmo, abandonar as negociações. Deu‐me razão e desculpou‐se, embora insistindo que a situação no terreno, por ele descrita, era verdadeira. Voltámos à sala. As negociações prosseguiram, mas nenhuma das partes cedeu. Ficámos por aí e regressámos a Portugal [após Otelo, sem a presença de Soares, se ter encontrado ainda na capital zambiana com uma delegação do MPLA, chefiada por Henrique “Iko” Carreira, futuro ministro angolano da Defesa]. O mais curioso é que, quando chegámos a Lisboa, tínhamos um carro à nossa espera para nos conduzir diretamente a Belém. Spínola recebeu‐nos, aos dois, de imediato. Descrevi‐lhe o impasse a que tínhamos chegado, omitindo a intervenção de Otelo. Spínola perscrutava‐me com o olhar, desconfiado.»

O presidente intuiu, com efeito, uma lacuna na narrativa do ministro: «O Spínola, que tinha enviado o Otelo, pensava que eu não falava verdade. “Foi só isso?”, perguntou. E o Otelo: “Não, senhor general, há uma coisa que o doutor Mário Soares não disse.” O general olha para mim com um olhar de quem me queria matar. O Otelo continua: “Ele não disse que eu disse que a guerra estava perdida.” O Spínola fica de cabeça perdida, chama traidor a Otelo.» De novo a memória de Otelo encaixará com a de Soares: «O Spínola perguntou: “Então, trazem o cessar‐fogo?” E eu respondi: “Não, foi exigido isto pela Frelimo e eu dei‐lhes toda a razão.” Ficou lixado, fez‐me logo ameaças. Acrescentei: “Mário Soares cumpriu as suas indicações, mas não têm cabimento.” E o general: “Não aceito isso, vou encontrar‐me com o Nixon nos Açores e vão ver como é: tropas americanas em Moçambique.”»

Depois desta «diatribe, aos gritos, incontrolável», durante a qual «Otelo permaneceu impávido», contará Soares que o presidente mandou sair os dois do gabinete, e já no exterior o major ter‐lhe‐á dito: «Senhor doutor, não ligue ao que diz o velho, que ele já não manda nada.» Ou, segundo outra versão sua: «O general julga que tem mais força do que efetivamente tem.»

Talvez só naquele momento o líder socialista tenha compreendido que o verdadeiro poder revolucionário não residia em Belém mas na Comissão Coordenadora (CC) do MFA, onde estavam os responsáveis pela preparação e execução da rotura operada a 25 de abril pela força das armas. Nela, era Melo Antunes, encarregado de acompanhar a descolonização, o cérebro por detrás das posições pró‐independentistas que então o MFA começava a adotar, encurralando o presidente num beco com cada vez menor margem de manobra. […]

Um pouco contraditoriamente, de resto, Melo Antunes reconhecerá que «Soares, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, e em missões que lhe foram confiadas pelo general para concretizar os projetos de descolonização, manteve‐se fiel às orientações que ele lhe tinha dado». Nunes Barata, embora constatando que «Spínola e Mário Soares tinham ideias um do outro que eram falsas – ele era um paisano, desconfiado do general com aquela pose, o monóculo, a atitude, etc.», reconhecerá o mesmo: «Apesar da discordância que havia, o presidente nunca considerou Mário Soares como desleal. O ministro nunca fez nada contra as suas diretivas.»

Palma Carlos, por outro lado, terá visto Soares, nessa fase inicial, mais próximo de Melo Antunes do que de Spínola: «Sabíamos lá o que estava a negociar‐se! Soares era o cabeça das negociações. Eu recomendava a Spínola que se apoiasse na Lei Constitucional, que dava ao presidente da República a direção da política externa portuguesa. E ele estava de acordo comigo, quando eu lhe dizia: “Olhe que o fim da guerra é político. Não se trata da entrega pura e simples. Têm de ser feitas negociações com vista à autodeterminação. Há que encarar a hipótese de uma consulta popular para esse efeito.” Mário Soares não queria saber disso. Tinha o apoio de Melo Antunes, nestas soluções radicais extremas.» […]

Seja como for, iniciadas as primeiras negociações, Soares deixará de acompanhar com tanta intensidade o processo africano, que passará para as mãos de Almeida Santos e, sobretudo, do próprio Melo Antunes, promovido a 18 de julho a ministro de Estado sem pasta com competências para a descolonização. Na aparência, o ministro dos Negócios Estrangeiros não atribuirá na altura grande importância ao facto, sendo que lhe interessavam mais a definição das grandes linhas de ação (estabelecidas no arranque dos contactos) do que as maçadoras minudências dos textos de acordo, discutidos à mesa de negociações até ao pormenor de cada vírgula. Essa era antes a função de Almeida Santos, que não desmentirá ter sido ele o «arguente» nas conversas com os nacionalistas africanos, enquanto Soares «era o homem da grande política, dos contactos internacionais». Quanto ao poder de Melo Antunes, Soares aceitou‐o como natural: «Melo Antunes (…) era o representante do MFA, o verdadeiro detentor de toda a legitimidade. Afinal, nós éramos ministros porquê? Porque houvera uma revolução que tinha querido partilhar o poder político com alguns civis, é bom não o esquecer.»

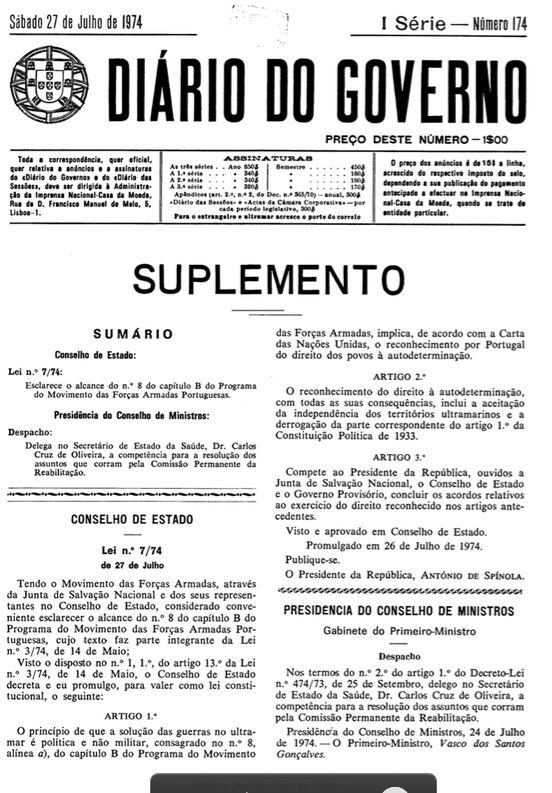

Com a aprovação pelo Conselho de Estado, a 27 de julho, da Lei 7/74, reconhecendo o direito das colónias portuguesas à autodeterminação e à independência, Spínola cedia por fim à pressão do MFA – a partir de então a força dominante na orientação de Lisboa sobre o processo descolonizador. Soares ainda irá a Dar‐es‐Salaam a 16 de agosto, chefiando uma delegação com o ministro de Estado e com Almeida Santos (que «foi já, praticamente, dirigida por Melo Antunes»), para prosseguir as reuniões com a Frelimo, de novo a Argel dez dias mais tarde, para assinar com o PAIGC o reconhecimento da independência da Guiné, e outra vez a Lusaka, a 7 de setembro (também com os mesmos acompanhantes), para acordar com Machel o cessar‐fogo e a data da independência de Moçambique (desencadeando‐se nesse dia uma revolta de colonos no território, em protesto contra os acordos, que se saldará em 100 mortos e 250 feridos), mas admitirá não ter já então mão na evolução dos acontecimentos: «Eu pensava ainda ser possível avançar, gradualmente, por fases, diferenciando as colónias consoante as situações no terreno, e envolver nos processos as populações através de personalidades representativas, negras, mestiças e mesmo brancas. (…) Teríamos desejado que houvesse maior gradualismo (…), uma maior busca de consensualidade, menos unilateralidade. Mas, nessa altura, o MFA – que se considerava ele próprio um movimento de libertação de Portugal – sentia‐se a falar com os seus homólogos de libertação de Angola e de Moçambique. E, naturalmente, privilegiava‐os em absoluto. (…) Foram os militares de abril, opositores de Spínola e mais próximos d[o general Francisco da] Costa Gomes [vice‐presidente da JSN, tido como mais identificado com a liderança do MFA], que, finalmente, conduziram a política de descolonização levada a cabo por Portugal nas suas fases mais decisivas. (…) [Eu] não podia dizer: “Não, não, quem faz a descolonização, em exclusivo, sou eu!” O que aconteceu, realmente, é que eu cavalguei a questão africana e comecei a correr à desfilada para ser eu a resolvê‐la: na convicção de que poderia solucioná‐la melhor do que os outros ou, pelo menos, com menos estragos para o país. Não foi o caso, infelizmente. Reconheço‐o.»

Lei 7/74 de 27 de Julho de 1974 © DR

Em rigor, não era esta, porém, a perspetiva que Soares apresentava no rescaldo do processo de descolonização, em 1976, a propósito do caso moçambicano: «O principal é saber se tínhamos alguma outra saída. Partimos de um dado de facto indiscutível: o exército português estava vencido no campo de batalha e desmoralizado. Seria possível, como preconizava Spínola, adotar um procedimento soi disant democrático: “Um homem, um voto?” Era ignorar a realidade africana: provocar, em Moçambique, uma guerra civil desastrosa, inventando formações políticas para afrontar a Frelimo, único movimento representativo; empenhar de novo e inelutavelmente o Exército português na guerra e preparar uma derrota mais desgastante ainda. Não, não havia outra escolha senão a de negociar, nas melhores condições possíveis, com a Frelimo.» […]

Palma Carlos relatará por sua vez: «Contou‐me Spínola que, quando regressaram de Lusaka – onde se realizou a última conferência relativa ao termo da guerra em Moçambique –, Mário Soares e Almeida Santos, que tinham ido com Melo Antunes, foram queixar‐se ao presidente da República, explicando que não tinham sido ouvidos para coisa nenhuma. Que tinha acontecido? Tinham aprazado a conferência onde iriam ser resolvidas, em definitivo, as condições em que se faria a paz naquela colónia. O encontro estava marcado para um determinado dia, de manhã, às tantas horas, num tal lugar. Eles, pontualmente, compareceram. Só que nem os da Frelimo nem Melo Antunes lá puseram os pés. Receberam, por junto, Soares e Almeida Santos, indicação para regressarem à tarde. E, à tarde, apareceu Melo Antunes, dizendo que já se resolvera tudo durante a manhã. Só faltava assinar o acordo… Ele, Melo Antunes, decidira tudo sozinho com a Frelimo. Soares e Almeida Santos estavam numa fúria. Spínola só bradava: “Se apanho Melo Antunes, mando‐o fuzilar aqui mesmo, no Palácio de Belém.”»

Sobre a polémica, que apenas emergiria décadas mais tarde, Melo Antunes viria a expor uma interpretação algo distinta, embora coincidente no essencial: «Não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que foram razões de política interna, que têm que ver com os ataques de que o próprio Mário Soares foi alvo, relativamente ao papel que teria assumido como descolonizador, que o levaram a branquear um pouco a sua imagem de intransigente defensor de princípios que ele próprio sempre proclamara. Para poder prosseguir a sua carreira política, tentou dar a ideia de que teria sido ultrapassado por mim e pelos meus colaboradores mais próximos. Claro está que confirmo que o processo de descolonização de Moçambique começou nessa reunião de Dar‐es‐Salaam [em que Melo Antunes falou a sós com a Frelimo, após o «abraço de Lusaka»], seguida de uma outra em que já vai uma delegação chefiada por mim e em que participam Mário Soares, Almeida Santos e vários outros elementos. E penso que também haverá, por parte de Soares, uma certa mágoa pelo facto de, sendo ele ministro dos Negócios Estrangeiros, ter sido, do seu ponto de vista, subalternizado, visto que era eu quem chefiava a delegação. Naturalmente que, nas condições da época, não só pelo facto de ser o elemento da confiança do MFA, mas também como ministro de Estado, eu seria o chefe natural da delegação. Portanto, de facto, as negociações que foram conduzidas em Dar‐es‐Salaam, mais a parte final dessas mesmas negociações e o acordo que acabou por ser assinado em Lusaka, a 7 de setembro de 1974, tiveram, obviamente, a marca das conceções que eu defendia e da orientação que imprimi, coisa [de] que, penso, o Mário Soares não teria gostado muito. E acabou, infelizmente, por acolher, ele próprio, certas insinuações e, em alguns casos, acusações diretas feitas pelo próprio general Spínola contra mim no sentido de que, no fundo, eu era um traidor à pátria, isto é, estava pura e simplesmente a entregar Moçambique.»

Até mesmo alguém insuspeito como Diogo Freitas do Amaral, um professor do Direito com carreira de serviço público já iniciada no anterior regime e fundador, a 19 de julho de 1974, do partido do Centro Democrático Social (CDS), de ideologia democrata‐cristã, tenderá afinal a ilibar o então responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros: «É, (…) a meu ver, uma grave injustiça histórica acusar Mário Soares pela forma como decorreu a descolonização: que poder negocial tem o ministro dos Negócios Estrangeiros de um país cujas forças armadas se degradam ao ponto de depor e entregar as armas ao “inimigo” sem autorização dos comandos militares?»

E, no entanto, para a opinião pública portuguesa – muito por causa do clamor da população branca das colónias, que então se sentiu abandonada por Lisboa –, Mário Soares passaria à História como um dos principais responsáveis pela descolonização. Processo que, apesar das divergências que possa ter então tido com o MFA, ele no essencial sempre defenderá, não se afastando muito das expressões «descolonização exemplar» ou «incontestável sucesso» que os detratores não mais se cansarão de lhe atribuir. No essencial, porque – alegará – quando se deu o 25 de Abril já nada havia a fazer perante a degradação das condições em África, da responsabilidade do anterior regime, incapaz de pôr termo a 13 anos de guerra: «Salazar é que é responsável. E culpam‐me a mim por fazermos a paz?»”