[Entrevista divulgada originalmente a 19 de janeiro de 2015 e republicada agora, a propósito da polémica com a tenista norte-americana Serena Williams]

Arrasta a voz e deambula pela memória. Nota-se que lhe custa chegar a um número. “Ora bem, deixe-me lá ver”, diz, quando começa a fazer contas às finais de torneios do Grand Slam, os maiores e mais importantes do ténis mundial — são quatro, já agora, o de Wimbledon, Roland Garros, Open dos EUA e Open da Austrália — em que já esteve. Demora alguns segundos, mas acaba por lá chegar. “Já estive na final de singulares masculinos de todos. Só na Austrália fiz três…”, indica, antes de pensar alto e concluir que foram seis. Meia dúzia de finais.

Já as presenças são às dezenas. Só em Wimbledon, o torneio inglês que tem como o preferido e vê como o “mais difícil” de arbitrar, Carlos Ramos vai para a 24.ª participação. Aos 43 anos, o português é um dos melhores árbitros do mundo e um telefonema do Observador apanhou-o, “no meio de uma correria”, horas antes de embarcar no voo que o levou até Melbourne, na Austrália — onde será um dos juízes de cadeira do primeiro Grand Slam da época 2015 do circuito mundial de ténis. Já não sabe ao certo quantas vezes lá foi, mas diz que “a primeira foi em 1993” e, desde então, só falhou “uma ou duas” edições do torneio, que arrancou esta segunda-feira e só termina a 1 de fevereiro.

O mesmo que já conta com João Sousa na segunda ronda — o português e 55.º classificado do ranking mundial da Associacion of Tennis Professionals (ATP) bateu Jordan Thompson, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-5) e 6-4. A par de Mariana Alves, há anos e anos que Carlos Ramos é um dos árbitros portugueses que participam no circuito mundial de ténis — é o único a já ter estado na final dos quatros maiores torneios do mundo.

Uma pessoa entra na arbitragem por gosto ou por não ser boa o suficiente para vingar como praticante da modalidade?

Quando era miúdo não sonhava em ser árbitro. Sonhava em ser jogador de ténis. Então quando era mesmo miúdo queria era ser guarda-redes de futebol. Depois conheci o ténis, com 11, 12 anos, e a paixão mudou. Quando se diz que os árbitros são jogadores falhados é um bocado verdade, se analisarmos cruelmente a situação. Mas isso não quer dizer que sejam pessoas frustradas. A percentagem de praticantes que se tornam bons jogadores é ínfima.

Foi por não o conseguir que escolheu ser árbitro?

Uma pessoa adapta-se. Nenhum dos árbitros do ténis atual era um grande jogador. Eu joguei bem ténis em Portugal, a um nível correto, mas não era excelente.

Quando percebeu que não era suficiente?

Treinava quase todos os dias e queria realmente levar o ténis muito a sério. Com 16, 17 ou 18 anos, uma pessoa começa a ver se dá ou não. Apercebi-me que, como jogador, seria muito difícil chegar onde queria. Interessava-me muito por tudo o que era línguas, viagens, contactos com pessoas de outros países e culturas. E como tenista não conseguiria ter isso. Na arbitragem vi essa porta abrir-se rapidamente. Quando comecei a arbitrar, passados dois ou três anos já estava em jogos internacionais.

Isto foi quando?

Fiz o curso de árbitro nacional em Portugal com 16 anos, para poder ser juiz de linha nos torneios nacionais. No ténis, quando se entra em campo sem ser jogador, uma pessoa percebe rapidamente se gosta ou não. E a verdade é que quando comecei gostei muito. Com 18 anos já arbitrava muitos jogos e torneios internacionais juniores. Fiz o primeiro curso fora de Portugal com 20 anos, em 1991, e foi a partir daí que comecei a arbitrar mais torneios lá fora.

Recorda-se do primeiro torneio internacional em que esteve como juiz de cadeira?

Não me lembro bem, mas deve ter sido em 1989 ou assim, no campeonato europeu de juniores, no Jamor.

Ainda fica nervoso ou ansioso com os jogos?

Sim, claro. Há sempre uma tensão e uma vontade de desempenhar bem o papel, além do risco de não arbitrar bem e que isso crie problemas. Porque o que nos dá mais pressão é ter problemas e resolvê-los mal. Erros que seriam evitáveis se estivéssemos mais concentrados. Há também o fator sorte e azar, que na minha opinião está muito presente na arbitragem de ténis.

Sorte e azar?

Também têm um papel muito grande no trabalho de um árbitro. Há jogos em que passo ao lado de problemas, quando dou uma razia enorme a um erro que teria sido causado por uma falta de atenção ou concentração minha. Muitas vezes passamos ao lado disso. O risco de as coisas não correrem bem por nossa culpa existe sempre. E o risco das coisas correram mal por algo que não depende minimamente de nós também está muito presente. Isso coloca-nos sob bastante pressão, mesmo em jogos menos mediáticos. Todos os jogos são importantes, mesmo que só estejam dez pessoas a vê-lo. Claro que há uns muito mais mediáticos do que outros, onde as consequências do nosso desempenho podem ser muito maiores.

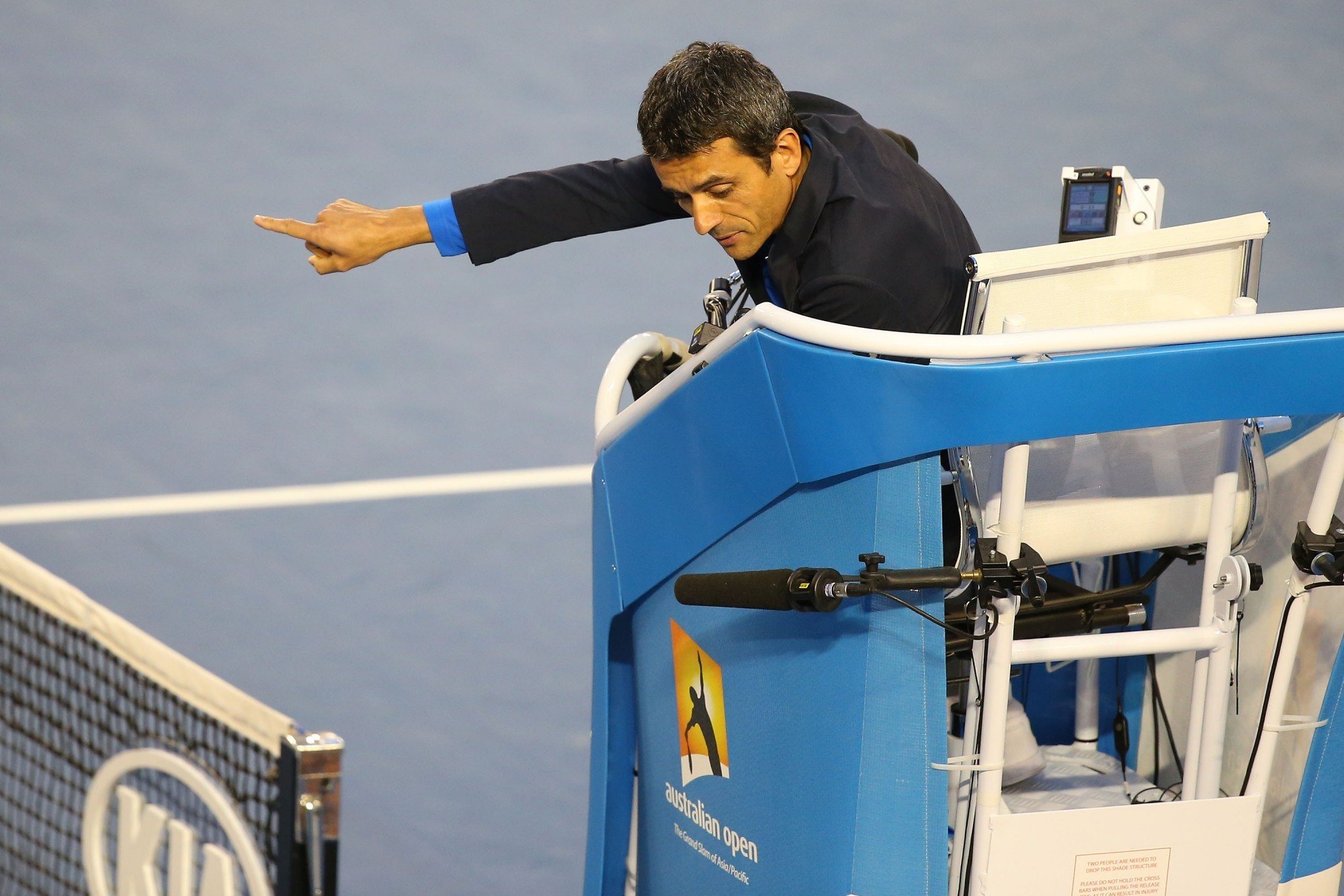

▲ O árbitro português já esteve na final do ano passado do Open da Austrália, que o suíço Stanislas Wawrinka ganhou a Rafael Nadal

Mark Kolbe/Getty Images

Já lhe aconteceu cometer um erro desses, por distração, num torneio Grand Slam?

Sim, sim, infelizmente acontece muitas vezes. É raro, mas durante um dia é possível arbitrar dois jogos e dez sets. Quando faço o primeiro e o terceiro jogo do campo cinco de um Grand Slam, por exemplo, isso equivale a, se for preciso, estar duas vezes sentado na cadeira, ao todo durante quatro ou cinco horas, a arbitrar. São muitos jogos durante o ano e muitas situações para gerir. E já houve muitas em que não decidi bem.

Como por exemplo?

Não teve consequências, mas o ano passado, quando fiz a meia-final do Djokovic contra o Tsonga, em Wimbledon, cometi dois erros que não devia ter cometido. Eram evitáveis e souberam-me bastante mal, mesmo que não tenham tido qualquer consequência no desenrolar do jogo. Errar faz parte do nosso trabalho, mas tentamos errar o mínimo possível. Mas sabe sempre mal, é sempre chato. E o que é realmente mau é quando o erro tem influência direta no resultado do jogo. Esses são os que nos abalam a confiança, o orgulho e a credibilidade junto dos jogadores, da imprensa e do público. Quando o árbitro erra contra quem serve, fica 15-0, mas ele acaba por ganhar o jogo e não há consequências no resultado final, aí não faz mal. Passados dez minutos as pessoas já estão a pensar noutra coisa. Mas não quando há um match-point em jogo e o jogador que deveria ter ganho acaba por perder o encontro por causa do erro de arbitragem

A forma como um árbitro lida com o erro é tão importante quanto a sua tomada de decisão?

Sim, claro. Se sabemos que, a cada erro que cometermos, vamos perder confiança e lidar mal com isso, as coisas tornam-se um inferno. Há muitos jogos em que as coisas não correm bem: os jogadores não estão satisfeitos, o público não está contente ou até os juízes de linha estão insatisfeitos, quando os corrigimos e nos enganamos, ou eles pensam que nos enganámos. A maneira como digerimos os nossos erros e situações controversas é muito importante. Um árbitro tem de aceitar os seus erros e aprender com eles. Quando vamos fazer um jogo temos que ter confiança e consciência que, se as coisas não correrem bem, vamos saber lidar com isso. Se fizermos um jogo a medo vai tudo pela ribanceira abaixo.

O receio é o pior inimigo de um árbitro?

Sem dúvida. Um árbitro não pode ter medo de errar. Eu não gosto de touradas, mas costumo fazer esta comparação: quando um forcado está diante do touro, vai para a frente. E o árbitro tem de ser assim. Quando há um problema não podemos andar para trás, temos de o enfrentar e não virar-lhe as costas. Durante uma discussão com um jogador, por exemplo, a nossa linguagem gestual inclina-se na direção do tenista, para que ele entenda que vamos resolver o problema juntos e que não há falta de à vontade.

Os jogadores sentem o medo de um árbitro?

Sim, e aproveitam-no [ri-se], apesar de não o poderem fazer. Há jogadores muito mais…

Chatos?

Não é uma questão de serem chatos, mas mais conflituosos. Que em situações de conflito com o árbitro sentem logo se ele está à vontade ou não. Se demonstra receio, medo ou falta de coragem, aí alguns caem em cima. E depois há situações, quando está muito coisa em jogo ou quando há mais nervos, em que o árbitro tem mesmo de ter uma atitude muito segura de si. E a linha que separa um árbitro seguro de si de um que é arrogante, é muito fina. Um árbitro não pode dar a impressão de arrogância aos tenistas, é das coisas que eles têm mais dificuldade em aceitar. O importante é ser seguro e convincente.

As expulsões no ténis são raras. O que é preciso acontecer para um árbitro tirar um tenista do jogo?

Acontece pouco por algumas razões. Uma delas é o facto de o ténis ser um desporto individual e, se um jogador acaba expulso, o encontro acaba. Não é como no futebol, por exemplo, em que muitas vezes as equipas acabam com dez ou nove jogadores. Os tenistas têm muito cuidado e sabem que há coisas que não podem dizer e fazer. Pois, se as fizerem, acabou o jogo.

(No Open dos EUA, em 2008, Carlos Ramos até teve sorte de uma bola batida por Rafael Nadal não o atingir.)

Quais?

Tudo o que seja intencionalmente agressivo. Atirar uma bola na direção do árbitro, juiz de linha, apanha-bolas ou espetador, com intenção de o magoar. Mesmo que não acerte, o jogo acabou. Tudo o que é abuso físico é inaceitável. Depois há a parte verbal. Os jogadores estão limitados nas coisas que podem dizer ao árbitro. Um tenista não pode dizer diretamente “fuck you” [tradução de “vai-te lixar, em vernáculo inglês] ao juiz de cadeira. Pode dizê-lo, mas para o ar. Se discorda com uma decisão do árbitro, olha para ele e diz isso, acabou-se o jogo.

Já o ouviu?

Já aconteceu várias vezes.

E aí expulsou o jogador?

Só um, mas nem foi por isso. Até era um tipo que se comportava muito bem, o Alex Radulescu, um romeno, que até chegou duas vezes aos quartos-de-final de Wimbledon. Um jogador educadíssimo, mas que se passou completamente depois de um erro do juiz de linha. Mas não me disse nada. Ficou louco, partiu a raquete, o banco do campo… Foi um acumular de coisas. Quando ele regressou ao court havia pedaços do banco e de raquete por todo o lado. Não tive hipótese. Chamei o supervisor do jogo, que por acaso também era português, o Carlos Sanches [hoje Supervisor da ATP] e o jogador foi expulso. Ele perdeu o controlo, mas não foi por ter sido mal-educado com o árbitro.

Dos tenistas atuais há algum com o feitio mais complicado?

Há muitos. Mas mais do que tenistas complicados, há situações complicadas, de muita tensão. Hoje em dia temos o Hawk-Eye [Olho de Falcão, uma tecnologia que usa dez câmaras para seguir os movimentos da bola, à qual os jogadores podem recorrer se duvidarem de uma decisão do juiz de cadeira] e há menos situações em que os jogadores ficam completamente loucos com o árbitro. Isto nos principais jogos, porque num Grand Slam o Hawk-Eye só está instalado em três ou quatro campos. No Open da Austrália, por exemplo, está em sete. E por vezes jogamos em mais de 16. Aí há sempre muitos problemas relacionados com a bola dentro, bola fora.

É mais difícil que hoje apareça um John McEnroe [antigo número um do mundo e vencedor de nove Grand Slams, também conhecido pelo seu temperamento difícil]?

Acho que sim. O [Roger] Federer, [Rafael] Nadal, [Novak] Djokovic ou [Andy] Murray, jogadores de topo, sempre conheceram uma arbitragem boa. Há jogos que correm bem e outros mal, há árbitros que eles gostam e outros que gostam menos, mas eles sempre tiveram uma arbitragem de um bom nível, no geral. Não é por casualidade que na era do [John] McEnroe e do [Jimmy] Connors havia vários jogadores difíceis [década de 80]. A culpa não era dos árbitros, mas a verdade é que a arbitragem era amadora durante uma grande parte das suas carreiras. Cada um fazia dois ou três torneios por ano, no seu país, e pronto. Mas desde há 30 anos que o árbitros são profissionais e viajam ou fazem tantos jogos como os tenistas. O nível aumentou muito e, portanto, a relação árbitro-jogador também melhorou muito.

Em 2007, no Open da Austrália, por exemplo, o Andy Roddick fartou-se de contestar decisões suas, lembra-se?

Sim, esses dias fora do normal acontecem muito [risos]. Se for a um Grand Slam e der lá umas voltas nos primeiros dias, onde há jogos de singulares por todo o lado, verá que há imensos problemas. Sobretudo nos campos que não têm Hawk-Eye. Ainda por cima na Austrália, onde há grandes comunidades croatas, sérvias e gregas [no tal jogo até houve confrontos, nas bancadas, entre croatas e sérvios]. Portanto às vezes há mais situações de tensão.

O Roddick era dos tenistas [retirou-se em 2012] que tinha pior feitio?

Para nós era muito interessante arbitrá-lo. Era um tipo muito franco. Dizia o que pensava e estava sempre a testar o árbitro. Por vezes, quando havia problemas de arbitragem e os jogos lhe corriam mal, falávamos a seguir. Conversas abertas e sem rancor. Discutíamos as situações e ele apercebia-se que estava errado ou que se tinha enganado. Mas por vezes éramos nós. E no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Ele queria ser ouvido, saber se tinha ou não razão e pronto, era isso. Se no dia seguinte o arbitrasse outra vez não havia problema nenhum. O Roddick tinha essa capacidade, de recomeçar do zero.

Mas nem todos os tenistas devem ser assim…

Há muitos jogadores que, depois de terem um problema com o árbitro, sobretudo se o tiverem achado incompetente, é difícil voltarem a sentir-se bem com ele. Pelo menos durante algum tempo.

E como são o Federer, o Nadal ou o Djokovic? Calmos ou têm “tiques de Roddick”?

Não tenho o direito de falar individualmente. Não posso dizer que o Nadal é assim, e o Federer é assado. Cada vez mais os jogadores são muito exigentes. O Roddick era muito demonstrativo. Outros são menos, mas todos são exigentes. O David Ferrer [espanhol, de 32 anos, atual 10.º classificado do ranking ATP], por exemplo, que tem uma imagem de quem não cria problemas, é um jogador mesmo muito exigente. No ténis os jogadores são exigentes, mas não há aquilo de simularem coisas, penáltis, como por vezes acontece no futebol. Os tenistas, em geral, são justos. Claro que se o árbitro se enganar os jogadores preferem que se engane para o lado deles, mas não estão ali a provocar o erro. O ambiente no ténis é bastante são e e há um considerável sentimento de ética desportiva entre os jogadores.

O que eles querem é que haja justiça?

Exato. Mas quando acham que uma decisão não é justa são muito exigentes. Não colocam pressão para que o árbitro se engane, mas para que arbitre bem. Não querem que ele roube, mas apenas que não se engane.

Quantas finais de torneios do Grand Slam já arbitrou?

Seis de singulares masculinos — três no Open da Austrália, uma em Roland Garros, outra em Wimbledon e uma no Open dos EUA. Duas de singulares femininos, em Roland Garros e Wimbledon, e mais a final do torneio de singulares masculinos dos últimos Jogos Olímpicos [de Londres, em 2012], entre o Murray e o Federer. Depois fiz várias finais da Taça Davis e da Fed Cup [prova masculina e feminina de seleções, realizadas anualmente]

Qual é o mais difícil de arbitrar?

No meu caso, e com Hawk-eye, é o de Wimbledon. Mas ao mesmo tempo é o que eu prefiro. É o Grand Slam onde arbitro menos bem, cometo mais erros e me custa mais. Sinto que tenho uma margem de erro superior.

Porquê?

Pelo campo [relva]. Quando é terra batida a bola deixa marca, nós descemos da cadeira e vemos. Há uma margem de erro muito pequena. Entre cada set até se passa a rede [pelo court] e apagam-se as marcas, o que é bom para os jogadores e ajuda os árbitros. Nos campos rápidos, de cimento, a bola deixa sempre uma marcazinha, mas elas não se apagam e vão-se acumulando, às centenas. O campo dá-nos sempre alguma coisa, um ponto de referência. Na relva não. A única referência que temos nesses campos é quando a bola bate em cheio na linha, ou bastante, e salta um pouco de cal ou tinta, que nos ajuda a decidir. Mas não fica nenhuma marca quando a bola bate fora.

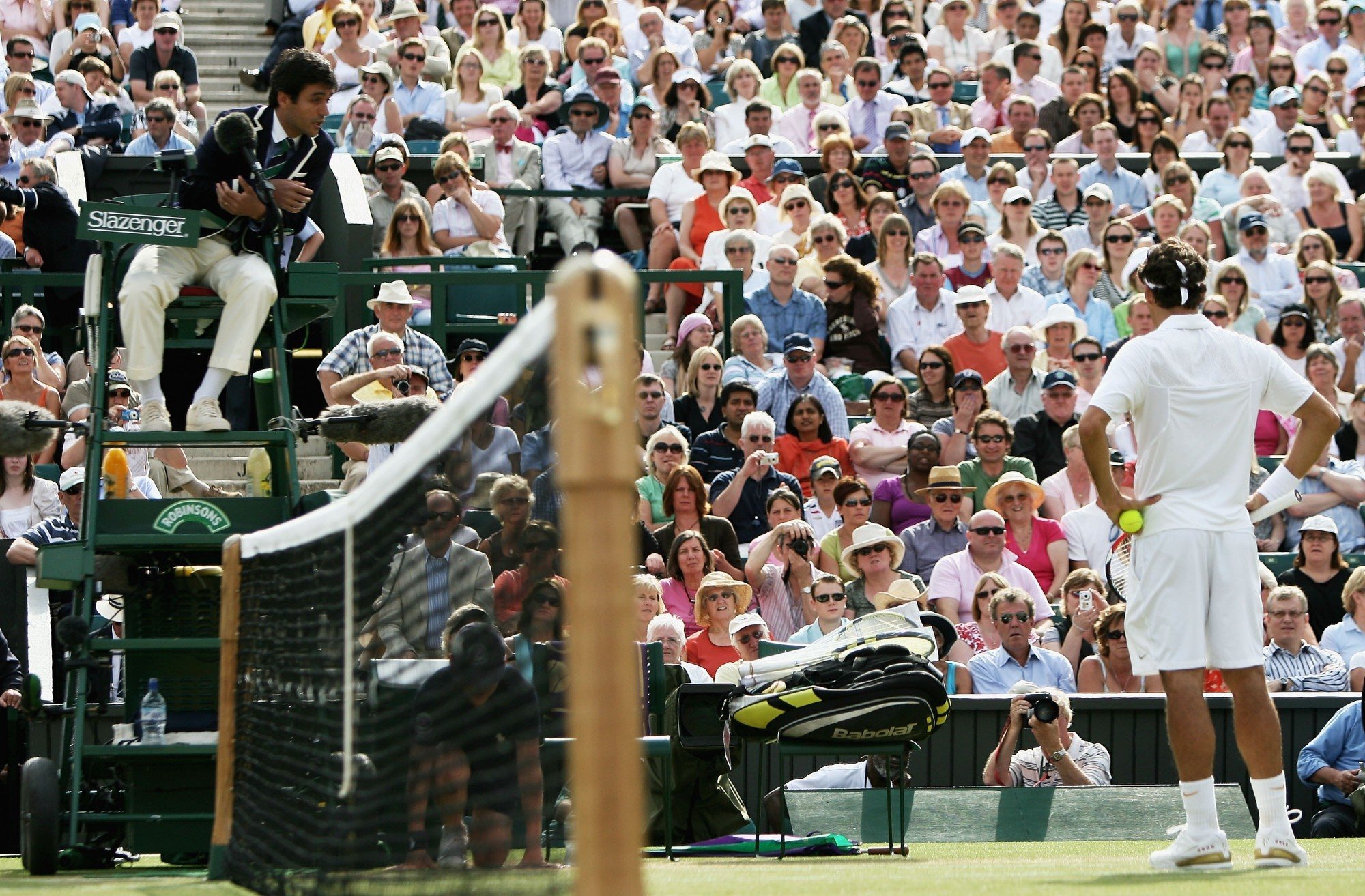

▲ Carlos Ramos à conversa com Roger Federer, durante um encontro entre o suíço e o espanhol Rafael Nadal, na edição de 2007 do torneio de Wimbledon

Clive Brunskill/Getty Images

Isto quando a bola é trocada a quase 200 quilómetros por hora.

Sim, e na relva a margem de erro é muito superior. A visão humana não consegue ver a bola no ponto exato onde ela toca no chão. E mesmo com o Hawk-Eye é muito difícil, pelo menos para mim. Porque quando a bola bate muito perto da linha os jogadores olham para o árbitro e pedem-lhe opinião antes de decidirem se pedem, ou não o [recurso ao] Olho de Falcão [cada tenista tem direito a três challenges por set]. Só que em relva fica muito difícil dar-lhe uma opinião exata. Num piso rápido, quando estamos concentrados e a ver bem a bola, temos uma margem de erro de três ou quatro milímetros. Na relva é muito superior porque o campo não nos dá nada.

E sem o Hawk-Eye?

Aí tentamos tomar a melhor decisão possível e sermos convincentes na maneira como a comunicamos. E depois vendemos a decisão ao jogador, como costumamos dizer. É muito diferente.

Um juiz de cadeira está sempre sentado. Em termos físicos não exige muito. Há uma idade de reforma para os árbitros de ténis?

Não, nem se podem impor limites de idade. Nos EUA, por exemplo, os árbitros de basquetebol e basebol penso que deixarem de o ter. Nós somos avaliados a toda a hora, recebemos notas, e quando elas não são boas vamos baixando de nível.

Isso quer dizer que as suas têm sido boas, portanto.

Sim, continuam no geral a ser boas, mas não o serão para sempre. Vai chegar um momento em que vou ter de deixar porque vou passar a ver menos bem e a ser menos rápido nas minhas reações. A arbitragem de ténis baseia-se muito na rapidez. Não é só ver bem. É preciso ter olhos que reajam e foquem rapidamente. A nossa confiança depende muito disso. E quando não vemos bem a bola não estamos confiantes.

Quantos anos considera ter ainda pela frente como árbitro de nível de Grand Slams?

Não sei. Sou muito autocrítico e não quero, de maneira nenhuma, arbitrar tempo demais. Estou a avaliar-me e a pedir às pessoas competentes para me darem feedback. No dia em que começar arbitrar menos bem serei o primeiro a querer parar. Não me terá de ser imposto. Mas depende muito. Há árbitros que aos 50 anos começam claramente a baixar de nível e outros que conseguem mantê-lo até bem mais tarde.

Imagina-se a arbitrar com 65 anos?

Com 65?! Acho que não [mais risos]. Só se houver algum milagre da ciência. Acho muito difícil. Não é só confiança, é também uma questão de credibilidade.

Se o mesmo erro for cometido por um árbitro de 30 e poucos e por outro, com 50 e muitos, é diferente?

Acho que sim. Vou fazer 44 anos e hoje, se me enganar, é porque me enganei. Quando erro é porque arbitrei mal ou estava distraído. Mas se tivesse 60 anos era por ser velho. Mais do que a idade, é importante existir um sistema de avaliação objetivo e que funcione, para que os que arbitrem bem permaneçam no topo e os que arbitrem mal comecem a descer. Mas faço o possível para manter as minhas qualidades.

Exercício físico?

Pratico bastante desporto, sim. Mas faço uma coisa que poucos árbitros fazem: ginástica para os olhos. Ainda há pouco tempo fiz umas oito sessões.

▲ Carlos Ramos junto à rede do court central de Roland Garros, em 2013, a conversar com Stanislas Wawrinka

PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images

E nota diferença?

Acho que sim. Talvez seja mais psicológico, mas faço tudo o que posso para manter a longevidade dos meus olhos. Se não puxamos por eles e os exercitamos, ficam preguiçosos e com menos capacidades.

Quanto dinheiro um árbitro pode ganhar num ano de circuito mundial de ténis?

Em 2015 somos 27 árbitros com o certificado mais elevado, o Gold Badge. Uns trabalham sobretudo para a ATP, outro grupo para a WTA, outro para a Federação Internacional de Ténis [ITF]/Grand Slam, do qual eu faço parte, e para os torneios do Grand Slam. Mas todos têm contratos independentes. Sei quanto eu ganho, mas não sei quanto ganham os meus colegas, apesar de ter uma ideia. Não vou divulgar os nossos salários, mas posso-lhe dizer que não é nenhuma fortuna.

Seria o suficiente para fazer um pé-de-meia e não se dedicar a mais nada quando se reformasse?

Não, não, e se fosse hoje teria que continuar a trabalhar durante muitos anos. Não conseguiria viver para sempre só com o que guardei. Mesmo os tenistas, só os do top-ten do ranking é que ganham muitíssimo dinheiro. Os jogadores têm muitas despesas. São viagens e hotéis por pagar, em todo o lado. As carreiras são curtas e pensamos que o ténis é um desporto só de gente rica, mas a verdade é que não é, de maneira nenhuma. Há muitos jogadores que estão entre os 150 ou 200 melhores do mundo e estão aflitos financeiramente. E ter essa classificação no ténis já é ter um nível muito, muito alto.