A autobiografia de uma estrela do rock cria nos leitores expectativas contraditórias: por um lado, espera-se que reflicta fielmente a figura que conhecemos dos discos, dos vídeos e dos palcos. Por exemplo, ninguém queria que a autobiografia de Keith Richards fosse uma narrativa morna de um tranquilo passeio budista através de cinquenta anos de história do rock. Por outro lado, o leitor deseja ser surpreendido, não tanto por factos mirabolantes, mas por uma forma inesperada de a vedeta olhar para a sua carreira e para o mundo (Apenas Miúdos, de Patti Smith, embora mais livro de memórias do que autobiografia, talvez seja o exemplo mais conseguido de uma estrela do rock a atingir outra dimensão na palavra escrita).

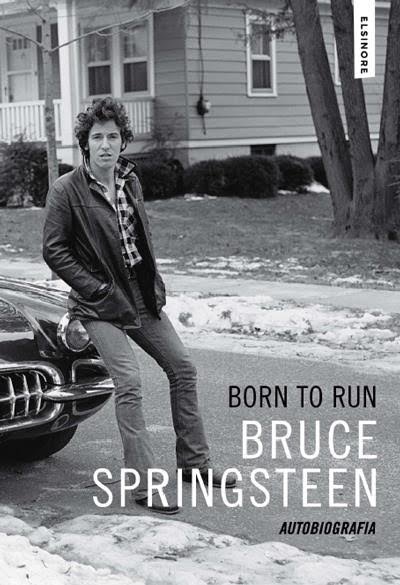

“Born To Run”, de Bruce Springsteen (Elsinore, 22€, a partir de dia 27)

O melhor que se pode dizer de Born to Run, a autobiografia de Bruce Springsteen, é que está à altura dessas expectativas contraditórias. Aqui encontramos Bruce, o Boss, instituição americana, rebelde e fiável, o macho sensível sobre o qual escrevemos quando actuou este ano em Portugal. Mais supreendente talvez seja o Bruce dos primeiros capítulos do livro, as páginas arrebatadoras e comoventes onde regressa à infância, à pequena cidade de Freehold, New Jersey, às memórias da avó que o criou, a natureza tensa da relação com o pai, a admiração pela mãe e toda a evocação da América daquele período de charneira entre o triunfalismo do pós-II Guerra e os pesadelos do assassínio de Kennedy e da Guerra do Vietname, da gasolina a oito cêntimos o litro, dos passeios em família ao parque de diversões de Asbury Park, dos filmes nos drive-ins, das tensões raciais varridas para debaixo do tapete, de um tempo de inocência em que tudo o que não fosse o cabelo cortado à escovinha era como o Diabo na terra.

Bruce sai da igreja

Descendente de italianos e de irlandeses, o pequeno Bruce só podia ser criado no regaço da Igreja Católica. A passagem mais importante do primeiro terço do livro é precisamente aquela em que fala sobre o abandono da igreja, no dia em que acabar o oitavo ano, para depois concluir que há marcas que ficam para sempre: “[…] à medida que os anos iam passando, havia certas coisas na forma como pensava, reagia e agia que me levaram a perceber, contrariado mas ao mesmo tempo divertido, que, quando se é católico, é-se católico para toda a vida. E, por isso, deixei de me enganar. Não participo ativamente na minha religião, mas sei que algures… lá no fundo… ainda faço parte da equipa.” Uma das suas primeiras canções, “If I was the Priest”, com a paganização das referências religiosas, tem todos os ingredientes do ex-católico a olhar para um novo mundo com a velha configuração mental.

A música, essa religião alternativa, ocupou o lugar da igreja, numa altura em que, como cantavam os Velvet Underground, o rock’n’roll salvava vidas. A continuidade entre experiências aparentemente antagónicas está patente em vários momentos, entre os quais se destaca o capítulo sete, em que Springsteen conta os efeitos avassaladores da primeira aparição televisiva de Elvis Presley. Mais que um terramoto, era um segundo big bang para trazer ao mundo o novo Messias que iria mostrar a luz a uma juventude encerrada na caverna do conformismo. A cadência tonitruante de fundo bíblico está logo na primeira frase desse capítulo: “No princípio, a Terra estava coberta por uma enorme escuridão.” E continua nas páginas seguintes: “Era uma nova e alegre demanda que começava, um desafio, uma maneira de sair daquele mundo morto para a vida, da sepultura daquela pequena cidade […].”

Ressurreição, revolta, beleza, energia, Elvis como um Cristo dionisíaco a iluminar o caminho a uma falange de seguidores sedentos de liberdade, ansiosos pela hora da libertação. Uma nova religião visceral onde, como se vê na escolha de palavras, os termos da velha religião continuavam a fazer sentido: sangue (“senti um cheiro a sangue”, conta ao descrever uma das primeiras ocasiões em que tocou para os amigos), sacrifício, alma, profetas, visionários, transcendência, revelações, linguagem sagrada do rock, esperança e verdade. Verdade não é o mesmo que autenticidade ou originalidade, dois conceitos artísticos que Springsteen também aborda no livro. Verdade é religião, filosofia, arte. E é a essa verdade que, a certa altura, ele se refere com a convicção e o entusiasmo de um pregador.

Primeiros passos no templo

A seguir, o livro torna-se numa visita guiada pelos caminhos tortuosos rumo à ascensão no mundo da música. Os primeiros acordes treinados horas a fio em guitarras rudimentares na solidão do quarto, as primeiras epifanias, a primeira banda (os Castiles, nome de uma marca de shampoo), os primeiros concertos para meia-dúzia de almas perdidas, o circuito modesto para calejar os dedos e aprimorar a técnica, sendo que se houvesse entrega e ambição, a técnica era secundária: “concertos em salões de organizações como a Young Men’s Christian Association (YMCA), a Catholic Youth Organization (CYO) ou a Veterans of Foreign Wars (VFW), em escolas, ringues de patinagem, em clubes Elks, inaugurações de supermercados, clubes de oficiais, cinemas ao ar livre, hospitais psiquiátricos e onde quer que se pudesse encaixar uma banda de cinco elementos para ter um bom espetáculo a um preço razoável.”

Bruce (à direita) e a irmã Virginia

No meio do frenesim, Springsteen recupera os génios esquecidos, músicos brilhantes que, durante o dia, trabalhavam em sapatarias ou oficinas, os talentos desperdiçados, os que ficaram para trás, os que morreram no Vietname ou nas mean streets de New Jersey. Ao mesmo tempo oferece-nos uma viagem pela variada fauna juvenil da época com territórios bem definidos: os rah-rahs (adeptos da beach music, meninos bem), os greasers (de ascendência italiana, partidários do doo-wop e viciados em produtos oleosos para o cabelo) e os negros (R&B e soul) e, no meio, em terra de ninguém, Springsteen e os seus a contornarem obstáculos, a percorrerem as estradas à boleia, a navegarem na esperança da grande oportunidade, “a nossa oportunidade de ouro”: “A minha vida era a de um aspirante a músico. Com alguma dose de boémia – mas, como disse, sem drogas nem álcool. […] A música dava-me toda a pica de que necessitava.” (A memória do caos que se seguia às bebedeiras do pai perseguia-o desde a infância).

Conta também como atravessou a América para Oeste, cruzando-se com hippies, burgueses new age, gente cansada daquele género de infelicidade nascida do conforto, à procura de qualquer coisa indefinida. Na Califórnia, levou um banho de realidade. No meio de dezenas de bandas à procura de um lugar ao sol, os Steel Mill (a sua nova banda) não eram especiais. No entanto, essa experiência reforçou a ideia de que as qualidades técnicas podiam não ser determinantes: “O Joe Strummer, o Mick Jagger e muitos dos líderes do rock’n’roll e do punk não tinham grandes vozes, mas a sua convicção profunda e a posse que exerciam sobre as canções compensavam essa fraqueza e atribuíam-lhes um estilo pessoal e profundo.” Numa palavra, carisma, outra palavra religiosa.

O Boss nos dias de glória

Foi por essa altura, já depois de se estrear nos discos, embora sem muito sucesso, que descobriu as vantagens de não partilhar as decisões com mais ninguém, aquilo a que chama no livro de “ditadura benevolente”, um dos segredos da longevidade da E Street Band: “só o meu nome constaria nos cartazes e nos álbuns. Mais tarde, quando aparecessem, os problemas cairiam sobre mim. Por isso, a partir de então, a última palavra seria minha.” Era o complexo de “messias-ex-aluno-numa-escola-católica” a falar. Depois de nova deslocação mal-sucedida à Califórnia, deu outro passo no processo de auto-descoberta: “Tinha de regressar onde era quem era: um filho de New Jersey, um fora-da-lei, rei das bandas de bar, herói de uma cidadezinha, um peixe graúdo num laguinho e um homem que ganhava o próprio pão.” O prazo de validade da lição não acabou logo e, nos momentos de hesitação, Springsteen haveria de voltar a ela.

Com o primeiro álbum na mão, “Greetings From Asbury Park”, de 1973

O sucesso estrondoso de Born to Run, o álbum de 1975, deu-lhe projeção nacional, as capas da Time e da Newsweek, uma legião de novos fãs, mas roubou-lhe alguma inocência. Agora estava num lago muito maior e à volta dele nadavam os tubarões. Teve de usar a mão de ferro com que guiava os destinos da banda para não ficar à mercê dos parasitas atraídos pelo cheiro do sucesso. Nesse caminho, rompeu com Mike Appel, o seu primeiro agente e o homem que o tinha levado ao escritório de John Hammond, o produtor famoso por ter descoberto Bob Dylan e Aretha Franklin. O divórcio, como normalmente acontece nos divórcios, foi feio e dispendioso, mas, no final, o Boss tinha recuperado a posse dos direitos sobre a sua música e podia concentrar-se naquilo que sabia fazer: compor e rebentar de energia em palco.

A perda da inocência no mundo dos negócios, dos contratos e das concessões mediáticas, foi compensada por Springsteen com um investimento estético que o levou de volta às raízes. Queria permanecer ancorado à realidade, longe dos desvarios que tinham vitimado muitos dos seus heróis do rock, longe da mansão da Playboy e de regresso à terra, às histórias de gente comum que queria contar, as histórias dos operários, dos vagabundos, dos que faziam pela vida em circunstâncias muito difíceis, dos homens e mulheres definidos pelo trabalho duro e pela vida familiar. Seria um Woody Guthrie ao gosto da nova geração apostado em “explorar a clivagem entre o sonho americano e a realidade americana”.

Nos primeiros tempos da E Street Band

Como tal, Springsteen, que na altura não tinha uma vida emocional propriamente estável, chegou mais depressa à maturidade nos discos do que na sua vida pessoal. Contudo, o sucesso também lhe mostrou que, por muito que se quisesse manter perto das raízes e em contacto com o mundo real, o caminho que escolhera era de sentido único. Regressam as palavras do pregador: “Podemos seguir em frente, fortalecendo o nosso coração nos sítios em que ficou partido, e criar um novo amor. Podemos martelar a dor e os traumas até ficarmos com uma espada reta para a usarmos na defesa da vida, do amor, da graça humana e das bênçãos de Deus. Mas ninguém tem possibilidade de refazer o passado.”

O dilema e a redenção

Com todo o sucesso alcançado na década de 80, o dilema de Springsteen agudizou-se e o livro é também uma reflexão sobre o equilíbrio necessário para se caminhar no fio do êxito sem cair no abismo do deslumbramento. Como manter a autenticidade artística e os pés na terra na vida pessoal? Como lidar com a fama sem se fugir dela? Como cantar o homem comum quando a nossa vida voou para longe dessa realidade cinzenta? Como é que um rapaz oriundo de uma família remediada de New Jersey podia administrar tudo isso e manter à ilharga o “demónio da depressão”? Springsteen conta como a terapia o ajudou a ultrapassar essa fase, a descobrir-se a si mesmo, a lançar os alicerces de uma vida da qual, até então, fugia mais por medo do que por convicção.

Nas sessões fotográficas de “Darkness on the Edge of Town”

Pelo caminho, acertou contas com o passado e pagou dívidas que continuavam a atormentá-lo, como a que sentia ter em relação aos veteranos do Vietname. Ainda nos primeiros capítulos do livro, Springsteen fala da alegria que sentiu quando foi considerado “fisicamente inapto” pelo exército, escapando dessa forma à guerra. Anos depois, ao ler a história de Ron Kovic, autor de Nascido a 4 de Julho, veio o sentimento de culpa. “Born in the USA”, a canção, foi a forma que encontrou para expiar esse pecado antigo.

Para onde correr

Em Born to Run, Springsteen medita sobre a “utilidade” da música não só como forma de descoberta interior, mas como partilha de algo ao mesmo tempo simbólico e com um significado profundo, como se fosse mais do que entretenimento, distração e frivolidade. Um ritual denso e sagrado, como se o músico, ao subir ao palco dissesse: “Esta é a minha música, este é o meu corpo, este é o meu sangue.” E que, nesse gesto, houvesse verdade e vida.

No livro, as dúvidas, os medos e as aflições do artista (“[…] calara a minha voz interna, que insistia em bradar, uma voz infestada de culpa, cheia de dúvidas, flageladora”) são exibidos no mesmo plano das suas certezas, das suas convicções e dos seus feitos, variando apenas o registo, ora mais evocativo e lírico, ora mais duro e direto. Born to Run mostra também como é possível dar a volta à culpa e ao conforto do sucesso – dois lugares que, de maneiras diferentes, podem ser muito escuros – para evitar cair nas armadilhas da auto-indulgência e da prostração. Para quem procura lições de vida neste género de livros talvez encontre aqui uma bastante útil: para onde correr quando tudo nos diz para ficarmos parados.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015.