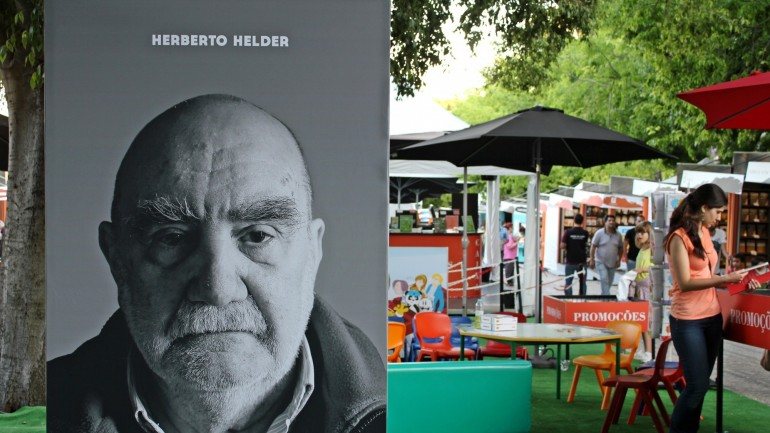

Li com desvelo, em estado de pura deleitação, a resposta que António Guerreiro (AG) ensaiou, na edição do Público de 17 de Abril, ao texto «Herberto Helder: sociologia de um génio». Na minha ambição de glória, levar uma sova de AG, ser calcado severamente por AG, soberana proeminência da crítica literária doméstica, era o mais alto triunfo a que aspirava desde o dia em que nasci. Mas agora que o meu grande sonho enfim se realizou, passado esse primeiro momento de êxtase quase místico, já com os pés fincados solidamente na terra, acordei com o pânico de ter sido excluído do grande banquete da Literatura.

É que, segundo a lógica implacável de AG, acontece-me sempre – ai de mim! estou bem aviado! – ficar «irremediavelmente no exterior» da literatura. Porque, pobre diabo, as minhas limitações intelectuais impedem-me de compreender «o que é da ordem de uma exigência puramente literária e o que é da ordem da realidade». No final, o veredicto definitivo, que me arremessou com estrondo para o chão: «tudo o que à literatura diz respeito é completamente insondável para o catecismo sociológico de João Pedro George». Reduzido à solidão da minha insignificância (não confundir com a «solidão essencial» do Blanchot, que AG cita com autoridade indiscutível), pus-me a cogitar, cá de mim para comigo: depois disto nunca mais serei o mesmo, que terrível calamidade!

De repente, uma recordação começou a afluir à minha já débil memória. No meu texto ficou claramente estabelecido, ab initio, que se tratava de uma análise à «forma como os críticos e os jornalistas retrataram a vida e a obra» de HH, que o meu intuito era reconstituir «as múltiplas dimensões de admiração pelo poeta HH», sistematizando «representações, valores estéticos, princípios éticos, imagens mentais, a lógica ou coerência dos discursos, os jogos de linguagem, as figuras de estilo», ou seja, «as categorias formais de argumentação, as expressões sistemáticas e os procedimentos retóricos (convencionais, estandardizados) que constituem um fundo discursivo comum».

Depois, sabendo que estas coisas são difíceis de meter no encéfalo de algumas pessoas tremendamente inteligentes, acrescentei, e cito por extenso: «Nada disto serve para compreender com mais profundidade os poemas de HH, tão-pouco pretende diminuir o prazer da sua leitura. Mas talvez ajude, espero, a conhecer melhor a relação que os leitores mantêm com o ‘fenómeno HH’». Devo ter passado uma boa meia hora a tentar perceber a origem da confusão que reinou na cabeça de AG: terei ligado os pensamentos tão depressa que as ideias entraram e saíram do cérebro de AG sem deixar qualquer vestígio de actividade neuronal? Será que as subidas e as descidas da minha escrita foram demasiado rápidas e, como nas vertigens da montanha russa, confundiram o entendimento de AG, fazendo-o ir para bem longe do nó da discussão?

Não é possível, não há a mínima nem a mais remota hipótese de tal ter acontecido: AG é um dos grandes cérebros da cidade, é uma das inteligências mais poderosas da nação, é o crítico que mais sondas tem deitado às profundezas do nosso país católico, apostólico, romano (como aliás reconheci no meu texto, embevecido pelas crónicas da sua Estação Meteorológica, que nos têm oferecido «algumas das reflexões mais ricas de conteúdo da imprensa portuguesa»). Terá sido então culpa do online do Observador, que custa muito a ler e AG, na confecção do seu texto, por uma ilusão de óptica, confundiu alhos com bugalhos? Será que, mercê de um pensamento tão subtil e original, como o de AG, todos os destemperos e omissões são aceites e admissíveis? Ou talvez, simplesmente, não me tenha explicado bem e, nesse caso, terei de dizê-lo duas vezes?

Antes disso, para melhor ponderação do que está aqui em causa, e como sei que AG é diligente em se instruir, aproveito para referir, pelo meio, algumas noções elementares da sociologia da literatura. Porque o fundo da discussão é esse, por mais poderosos que sejam os rugidos de AG e por muito que AG se derrame em considerações que servem apenas para dar conta da estreiteza dos moldes em que assenta a sua reflexão. Os escritores, tal como os restantes bípedes, são seres socialmente constituídos, e toda a criação artística, facto que escandalizará muitas pessoas que têm muitos livros e sabem de muitas teorias, não é apenas um produto individual da imaginação, resulta também de um trabalho colectivo; e a vida literária, os leitores saberão desculpar o lugar-comum, faz parte da vida social.

Dito isto, quais os ingredientes do fenómeno literário? Em primeiro lugar, os próprios textos, não para reproduzir aquilo que críticos como AG já fazem, mas sim para mostrar as disposições de classe, as estruturas cognitivas e os esquemas culturais e ideológicos que, incorporados pelo escritor, acabam, de uma forma ou outra, por ser transferidos para a obra (no tipo de linguagem, no perfil das personagens, nas temáticas escolhidas, até nos géneros literários praticados, romance, poesia, autobiografia, teatro, etc.); ou para analisar, por exemplo, as posturas adoptadas por um autor, as imagens de si próprio projectadas na obra. Além do texto, o contexto, desde logo literário, mas também social, cultural, ideológico, económico, etc. (por exemplo, estabelecendo ligações entre as flutuações do gosto ou a estabilidade de determinados «paradigmas estéticos» e a evolução da política, da moda, dos negócios, da religião, etc.). Em terceiro lugar, as condições de produção e de troca no mercado do livro, entre as quais avulta o papel dos editores, os circuitos de distribuição, a dependência dos críticos em relação aos interesses criados (desde logo no interior dos próprios jornais onde escrevem), etc.

Finalmente, à sociologia da literatura pode também interessar o estudo dos valores e das representações que modulam os discursos e motivam as práticas (originalidade, genialidade, talento inato, poeta maldito, etc.), identificando e explicando os processos sociais e as práticas culturais responsáveis pela produção de juízos literários sobre as obras, que participam na sua definição como literatura (e, inversamente, na exclusão de outras dessa condição, como os romances bestseller e demais obras de grande consumo). Variando conforme o momento e as circunstâncias, esse substrato de crenças e de representações é reactivado pelos actores e pode ser captado através da descrição das metáforas recorrentes, das frases feitas ou dos jogos de palavras mobilizados no espaço público em situações concretas (como na morte de Herberto Helder, poeta a quem era tributado um reconhecimento excepcional).

Observar e classificar as representações literárias comuns a uma série de especialistas pode servir vários propósitos: reconstituir os imaginários colectivos de que são portadoras (as imagens da literatura que circulam numa sociedade); perceber o modo como a literatura se articula com a experiência quotidiana; analisar o fenómeno da idolatria estética e as suas relações, por exemplo, com o discurso religioso; ou desmontar a organização do discurso erudito e respectivos processos de imposição de legitimidade.

Como se percebe por estes breves comentários, o meu texto inscrevia-se na perspectiva sintetizada no parágrafo anterior (onde Pierre Bourdieu, ao contrário do que julga AG, nem sequer é tido ou achado; se AG me queria atirar cebolas, podia tê-lo feito com Otto Rank, Ernst Kris, Otto Kurz e Nathalie Heinich). Previsivelmente, AG considera o meu ponto de vista ilegítimo e reproduz, assim, a oposição estéril e caduca entre a análise interna do valor intrínseco das obras e a análise sociológica, que ao ficar-se pela «ordem da realidade» (ora eu, que sempre tive pendor a acreditar que a «realidade» é uma coisa que não existe, o que existe, isso sim, e num grau apreciável, são «realidades», comi e calei, convencido da minha ignorância), que a análise sociológica, vinha eu dizendo, ao romper o fechamento do texto e ao interessar-se por aquilo que se interpõe entre a literatura e os leitores, ao privilegiar os sistemas de relações entre pessoas, grupos, instituições, representações, etc., é incapaz de dar conta do prazer estético e de se orientar no mundo encantado da Grande Literatura.

Para AG (baseado por certo em fontes fidedignas), há na criação literária uns mistérios e uns segredos impenetráveis aos procedimentos sociológicos e a que apenas têm acesso meia dúzia de eleitos cujas visões privilegiadas e capacidades intuitivas lhes permitem experimentar uma iluminação, como hei-de dizer?, irrebatível. Investindo-se dos pergaminhos do guardião supremo do Literário, animado pelos sagrados princípios da Igreja que pastoreia, AG pôs a túnica, meteu nos pés as sandálias e, como os antigos patriarcas da Mesopotâmia, proclamou com ares enfáticos: «Que sabes tu, ó George, do mundo invisível da literatura, da dimensão absconsa da poesia?! Quem és tu, ó George, para vires desrespeitar, com a tua sociologia de meia tijela, as sacrossantas exigências puramente literárias?». E, sem mais aquelas, encomendou-me às pragas e trancou por dentro, bem trancadas, as robustas portas da Literatura (enquanto do outro lado se ouvia o vozeirão de AG – «Chiu! Quem manda aqui sou eu» –, seguido da chocalhada dos rebanhos que seguem o apostolado exclusivista e dogmático de AG).

No seu fetichismo das obras, AG insinua sibilinamente que só ele conhece o literário e que, convençam-se disso, detém o monopólio das formas boas de estudar a literatura, como se as tivesse insculpidas na própria carne (indica-nos, ó Guerreiro, a cartilha onde isso se aprende, mostra-nos o mapa das estradas da Literatura, dá-nos o segredo do teu faro de perdigueiro, conduz-nos, pela tua mão segura, nos profundos mistérios do Literário). E, como bom catequista da Escola de Frankfurt, AG exalta o individualismo, o elitismo, o espiritualismo, e estigmatiza o social, as massas, a democratização da cultura.

Porém, o verdadeiro problema é outro: AG não concebe, não pode conceber, que os críticos literários – incluindo ele, que passa as noites em conversas com os deuses de Homero –, na sua condição ingénita de produtores de representações, possam ser objecto de análise e de investigação. A demonstração evidente disso, a mais persuasiva prova de que AG cai facilmente na rampa dos preconceitos e da soberba do crítico com empáfias de xerife que castiga os maus servidores da causa da literatura, é a mal disfarçada irritação no remoque dirigido à ausência, no meu texto – tamanha desgraça! –, do acento no «e» no nome civil de Herberto Helder (Herberto Hélder Bernardes Oliveira), dando depois a entender que a «duplicação de personalidades», por mim referida, se circunscreve ao «domínio da psiquiatria». Bastou portanto beliscar a superfície da fachada de AG para trazer à tona essa presunção latente, esse seu snobismo intelectual. Mas se António Guerreiro está empenhado em demonstrar que a sua vida pensante se entusiasma com esse tipo de observações, quem sou para o contrariar…

Em resumo, e para terminar: na sua resposta ao meu texto «Herberto Helder: sociologia de um génio», AG demonstrou ser francamente redutor e obscurantista, ficando-se com a sensação de que estamos perante um crítico que raciocina com a mão direita (algumas crónicas do Público) e com a esquerda dogmatiza, ao mesmo tempo que brande o facho de porteiro que decide quem está dentro e quem fica fora da literatura, parecendo por momentos voltar aos mais belos dias do seu antigo ambiente mental (crítica literária no Expresso). Infelizmente, não parece haver aqui multiplicação de personalidades (como na heteronímia pessoana, que António Guerreiro decerto também remeterá para o domínio da psiquiatria), antes uma atitude que precisa de aprender a conviver com análises competitivas e com diferentes estratos explicativos.