Livro: Vamos ao que interessa. 100 crónicas da Folha de S. Paulo

Autor: João Pereira Coutinho

Editor: Publicações Dom Quixote

Páginas: 357

Preço: 17,90 €

isbn: 978-972-20-5880-3

Este livro — antes mesmo de ser aberto e lido — transmite-nos um facto extraordinário: pela primeira vez em muitas décadas um cronista português publica ao mesmo tempo no Brasil e em Portugal uma antologia das suas colaborações semanais ao longo de vários anos num dos grandes jornais daquele fascinante país. E o autor, pasme-se, nem sequer completou quarenta anos…

Tanto quanto sei, e sei um bocadinho destas coisas (desculpem!…), a longevidade e a qualidade da colaboração de João Pereira Coutinho na Folha de S. Paulo apenas tem paralelo com a de Adolfo Casais Monteiro no Estado de S. Paulo em meados do século passado, que no entanto só foi reunida num livro póstumo muito tardio (morreu em 1972 e o livro é de 2011), e o exilado Casais escrevia in situ e Coutinho em Lisboa, Porto e Oxford.

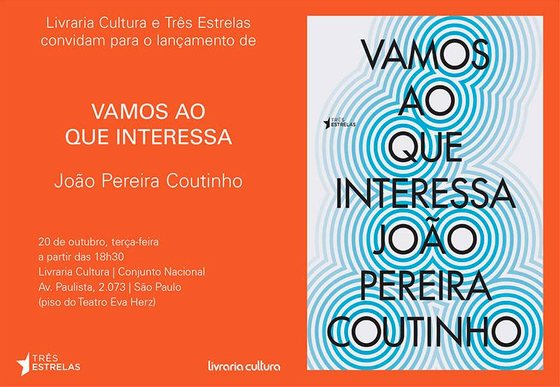

Como se não bastasse, do naipe de colunistas de primeira grandeza da Folha, poucos, como ele (um estrangeiro, apesar de tudo), foram convidados a editar recolhas dos seus trabalhos em livros produzidos por uma chancela desse longevo empório editorial. Além disso, no dia em que escrevo, 20 de Outubro, o autor apresenta-se na mais destacada livraria de São Paulo, a Livraria Cultura da Avenida Paulista, para uma sessão de autógrafos da edição brasileira de Vamos ao que interessa. Aproveito para registar a indiferença da comunicação social portuguesa. E o website do Instituto Camões não dedica sequer uma linha de rodapé a este evento… Surpreenderia, até, se o fizesse. Adiante!

A apresentação do livro no Brasil teve lugar na mais destacada livraria de São Paulo, a Livraria Cultura da Avenida Paulista

É verdade que já em 2007 se publicara nos dois países Avenida Paulista (Quasi, Famalicão, e meses depois Record, Rio de Janeiro), mas eram livros finos (c. 170 pp.) e sobretudo sem a quase absoluta maturidade conceptual que Vamos ao que interessa exibe. Ali, seja no título seja nas duas partes, assinaladas como “Sambas” e “Chorinhos”, João Pereira Coutinho denunciou em demasia a sua recente aproximação ao meio brasileiro e a compreensível vontade de ser claramente entendido e bem-recebido (“esta longa avenida entre dois países por onde vou desfilando com prazer e gratidão”, das “Afinações” prefaciais, p. 9).

Aqui, oito anos depois, num livro com o dobro da lombada do anterior, esse salto ou mergulho de maturidade foi dado pela destilação de apenas “100 crónicas da Era da Brutalidade”, que é o subtítulo da edição da paulistana Três Estrelas. As Publicações Dom Quixote decidiram — e bem — privilegiar no subtítulo a prestigiada proveniência destes escritos, mas algo de importante entretanto se perdeu. A transposição de uma edição para outra (também linguística, por sinal) teria ganho se ao primeiro capítulo, “Animais políticos”, fosse aplicada essa ideia forte de uma “era da brutalidade” (quiçá contraposta a um famoso e recente título de Vargas Losa, aliás discutido no livro), e se para o quarto, “Piadas de português”, tivesse sido imaginado algo menos insólito para as nossas bandas e orelhas.

Nunca será excessivo vincar que o editing é um dos mais instigantes, sensíveis e vertiginosos trabalhos de um escritor, em especial de um cronista, e apesar destes leves reparos “de ofício”, como já disse a arquitectura deste volume aparece-me como umas das mais profundamente reflectidas de um autor sobre a sua própria obra, não só por ter construído um nítido e panorâmico quadríptico temático, mas também porque soube anular a diacronia temporal dos escritos sempre que, e são muitas as ocasiões, ela só prejudicaria a imediata fluidez temática em curso. (Pelo caminho, entre notas sobre cinema, creio que interpôs até o borrão do argumento para um filme…)

João Pereira Coutinho é um scholar com um talento literário invulgar e precoce, que surgiu na cena portuguesa contra toda a evidência e tradição, e, mais, num campo político geralmente pobre em “intelectuais” de destaque. Chegou com a ironia típica de um dandy (“consultei os meus neurónios com uma contemplação digna de Montaigne”, Vamos ao que interessa, p. 98), como leitor voraz de bons livros, jornais a sério e de todas as revistas de política, literatura e arte, um cinéfilo discreto mas arguto, e assumindo a persona do intelectual extravagante (“A partir de agora, usarei duas gotas de Laphroaig apenas como perfume”, ibid., p. 312) que lê e escreve na cama a qualquer hora do dia e da noite, hábito que aliás mantém: “Quem nunca escreveu de pantufas, ou de robe, ou até de pijama, não pode saber o que existe de conforto espiritual no exercício. Recomendo, recomendo” (ibid., p. 200).

No prefácio a “Vida Independente”, Miguel Esteves Cardoso recomendou que os artigos de Pereira Coutinho fossem lidos pelo menos duas vezes

Num prefácio a Vida Independente 1998-2003, o seu primeiro livro, Miguel Esteves Cardoso reconheceu ter “esperado muito” por “poder ler regularmente um colega português, com uma formação e uma ambição académica semelhantes à nossa” e uma “incrível força expressiva e mental”, recomendando que os seus artigos sejam lidos pelo menos duas vezes, “uma vez pela alegria e pela liberdade; outra pela repercussão e pela profundidade”.

O talvez inesperado sucesso editorial de Conservadorismo (DQ, Maio de 2014, 194 pp., segunda tiragem em Setembro e 2500 exemplares rapidamente vendidos no nosso país — fora os 12 mil no Brasil), um livro de filosofia política escrito numa prosa elegante e ágil, clara e acessível à boa maneira anglo-saxónica, e o ciclo de palestras sobre vários ismos no Centro Cultural de Belém, ainda por convite do saudoso Vasco Graça Moura, em Maio-Junho do ano passado (retomado a partir do fim deste mês com uma nova série no mesmo local), parecem ter confirmado a progressiva centralidade deste autor no panorama nacional, onde actualmente apenas faz comentário político, de sexta-feira a domingo na última página de um jornal de grande tiragem e ocasionalmente na televisão.

E é isso que torna a sua colaboração regular e consolidada na Folha de S. Paulo digamos que a sua “vitória” pessoal sobre o nosso meio estreito e adverso, onde não terá encontrado um “ar de família” viável e estimulante, e concomitantemente a nossa “derrota” como leitores, desprovidos de uma replicação imediata na imprensa portuguesa e da possibilidade de leitura semanal por assinatura online do grande diário brasileiro. Afinal, o livro da Dom Quixote restitui apenas uma pequena parte do que João Pereira Coutinho escreveu na Folha de 2008 a 2015, e não dilui este estranho paradoxo de um escritor português de especial talento se publicar primordialmente fora de portas, lá onde pôde encontrar o ambiente de excelência conveniente ao seu trabalho e máximo desempenho.

A crónica como género literário pulveriza o trabalho de um escritor em prestações de fôlego breve e trabalho apressado, e é a edição em livro que expõe a verdade sobre o estofo e a verve de quem escreveu. O que se lê semana após semana dificilmente persiste na nossa memória como indissociável de um todo contínuo e consistente, que se desdobrou pelo calendário adiante e pode até certo ponto ser inconsciente para o seu autor. E é esse acto posterior de reexame e escolha do que foi sendo escrito com prazo apertado que confere “ao que fica do tempo que passa” a energia de um pensamento perene.

Na verdade, este elogio do efémero que a prática da crónica substancia não podia ser mais ajustado à mentalidade de um conservador, como Pereira Coutinho. Como já havia escrito em Avenida Paulista, “a dúvida conservadora instala-se, pois a contingência é inescapável. E a crença de que os nossos desejos bastam para alterar a realidade ignora o papel do imponderável na subversão do ideal abstracto” (p. 43). É desse imponderável da contingência que a crónica vai dando nota. E se o tempo é um “sábio implacável”, “o [nosso] fim certo e o esquecimento também”, “nada tem uma importância absolutamente esmagadora”. Por isso adverte o leitor: “Não esperes que o mundo se curve à tua passagem. És tu que te deves curvar à passagem do mundo, disposto a resgatar do caos o que merece ser celebrado como nunca” (Vamos ao que interessa, p. 201). Pereira Coutinho defende na nota prefacial que esse caos ou “loucura do mundo” não pode ser comentado com a “loucura da seriedade”, e talvez por isso algumas das páginas mais exclusivas deste livro sejam as da “Carta imaginária a Auberon Waugh”, uma dádiva ao colunista de The Daily Telegraph (1939-2001), “o professor perfeito” com quem “aprendeu a cantar no tom certo”, porquanto “a vida é um caos sereno que vamos enfrentando com a ironia possível”, sem nunca ceder ao “pecado capital do colunismo: o pecado da indignação” (p. 274).

A lição de Waugh perpassa a prosa de Coutinho: “Longe vão os tempos em que havia uma separação rigorosa entre o circo e a vida civil. […] No mundo vulgar em que vivemos, não deixa de ser irónico que o único momento em que um adulto se veste com bom gosto é no dia do seu enterro. Fosse eu um editor de moda e haveria espaço generoso para cobrir os únicos desfiles que interessam. Os desfiles da eternidade” (p. 319). A propósito de um leilão: “Mas o melhor da lista é a dentadura postiça de Sir Winston Churchill, arrebatada há uns anos por 11 mil euros. Ninguém me avisou a tempo. É para isto que servem os empréstimos bancários” (p. 167). Em casa: “Em Oxford, sinto-me em casa. Não pela trilogia óbvia de livros, cabeças fecundas e Laphroaig. Mas pela quantidade de pessoas que, caminhando pelas ruas, têm o hábito saudável e belo de falarem sozinhas […] ninguém repara, ninguém critica” (p. 335). E em Paris, com a Dior: “O caso Galliano, mais do que uma questão moral, é sobretudo uma lição empresarial. E até nisso o capitalismo é bom. Disciplina os selvagens” (p. 107).

Outro “mestre” de João Pereira Coutinho foi o comediante norte-americano e “bicho de subtilezas” David Angell (1946-2001), “a encarnação moderna de Noël Coward na capacidade narcótica de escrever diálogos como Cole Porter escrevia canções”, que lhe “mostrou que a nossa salvação não está no martírio; está na ironia […] uma última gargalhada sobre o ódio e a escuridão” (p. 269). João refere-se-lhe aqui muito significativamente, a propósito do 11 de Setembro em Nova Iorque (Angell ia num dos aviões), para sublinhar o irrefutável primado do individual, e da liberdade, que são o óbvio leitmotiv de todo o seu livro.

Por aí se chega à questão da actual era da brutalidade, feita sobre muitos equívocos e aberrações, como a “fogueira das inquisições laicas” (p. 278), o igualitarismo (“não há nada de mais ilógico do que a ideia ‘consensual’ de que todos os seres humanos têm igual mérito moral”, p. 67), a persistente epidemia do politicamente correcto (“uma sociedade que não tolera palavras fortes será uma comunidade de cidadãos fracos: de gente que acabará sempre por impor aos outros uma mordaça mental, em nome de sensibilidades particulares — políticas, religiosas, morais”, pp. 56-57; “intelectuais que, temendo a dissensão e a solidão, preferem as certezas enganadoras do rebanho. E de caminhar com ele rumo ao matadouro interior”, p. 97), que está a poluir as universidades, a um passo de deixarem de ser lugares de excelência e converterem-se em “laboratórios de fanatismo ideológico” (p. 60).

Mas também “a infantilização absoluta dos cidadãos”, com a quantidade obscena de publicações que determinam “estilos” e “tendências”, como se um ser adulto precisasse de ter um “estilo” e cultivar uma “tendência”» (p. 22), o “desejo mimético” ligado ao consumo (p. 243), “a orgia fotográfica e narcísica de nós próprios” (p. 230), e last but not least, o culto da saúde (uma “deusa”, p. 25) e do corpo: “Se existem causas perdidas, o corpo é a primeira delas. Alimentar causas perdidas é um sintoma de demência. É por isso que a nossa obsessão com a carcaça não se corrige com aulas de imagem e expressão corporal. […] Ironicamente, corrige-se com menos ‘auto-estima’. Somos pó e ao pó retornaremos. Aulas de Teologia fariam mais pelas crianças […] do que renovadas sessões com o corpo no papel principal” (p. 122).

João Pereira Coutinho também nos diz que “só consigo pensar a liberdade com um mínimo de conhecimento. A ausência de conhecimento pode tornar-nos livres no sentido ‘bestial’ do termo” (p. 132), que a felicidade “é temporária, intermitente e, na maioria das vezes, contingente. Não se procura; encontra-nos. Estar preparado e grato para esse encontro já é um milagre da existência” (p. 123; itálicos meus) e que devemos “festejar” a “certeza” da nossa finitude “com a alegria sincera dos náufragos resgatados” (p. 198). E que só consegue “imaginar Sísifo feliz se, no cume da montanha, existir algo ou alguém à espera dele e da sua pedra” (p. 219). É isso.