Será que alguém se lembra de Cassius Clay? Sim, de Cassius Marcellus Clay Jr., nome de baptismo do homem que em 1964, após a conquista do primeiro título de campeão de pesos-pesados, anunciou ao mundo que, a partir dali, apagava Cassius Clay e adoptava o nome de Muhammad Ali? Sim, todos se lembram de Cassius Clay porque sem esse nome de escravo, Muhammad Ali não seria nome de homem livre.

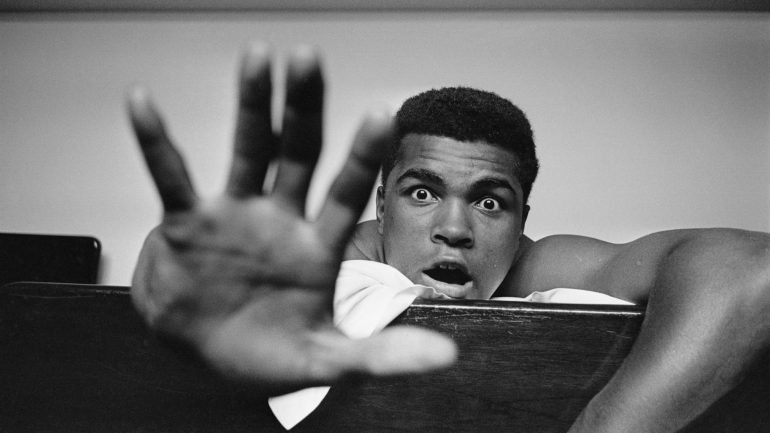

Hoje, na morte de Ali, a mudança de nome, a contestação à guerra do Vietname, a recusa em alistar-se para combater quem nunca lhe tinha feito mal, quem nunca o tinha chamado de “preto”, a fanfarronice do “maior”, o génio das conferências de imprensa, ou seja, tudo o que acontecia e aconteceu fora do ringue há-de eclipsar a elegância de bailarino, a contundência de bola de demolição, a velocidade de pés, a rapidez dos golpes, a graça e a leveza quase impossíveis numa viga de 1,91 metros e mais de cem quilos de peso.

[Veja aqui os 10 maiores knock outs de Muhammad Ali]

Muhammad Ali foi o primeiro a perceber que o combate de boxe começava muito antes de se ouvir a sineta. Começava nas ruas, prolongava-se nas conferências de imprensa e depois, sim, resolvia-se no ringue. E ele levava a raiva das ruas, a experiência de negro na América, para o ringue e o que conquistava no ringue permitia-lhe enfrentar uma sociedade que ainda proibia os negros de entrar em certos restaurantes ao mesmo tempo que lhes exigia o supremo sacrifício de dar a vida pela nação numa guerra que não compreendiam.

O pesadelo americano

O boxe sempre conheceu esse movimento de transferência das ruas para o ringue. Aí, os pugilistas continuavam por outros meios o combate contra uma sociedade que não lhes dava alternativa a não ser lutar, o combate contra os seus próprios demónios, o combate contra tudo e contra todos para conquistar a pulso e a murro o sonho americano. Por isso, o cinema sempre parasitou o boxe: “O Grande Ídolo”, “Há Lodo no Cais”, “Rocky”, “Touro Enraivecido”, “Pulp Fiction”, “Million Dollar Baby”, por exemplo. Porque o boxe oferece duas narrativas paralelas, dentro e fora do ringue, e os pugilistas, mais do que quaisquer outros desportistas, prestam-se facilmente ao papel de símbolos da luta do indivíduo contra todas as forças que o oprimem. Sempre se pediu que representassem mais do que alguns podiam representar. Leia-se o que o jornalista italiano, Roberto Saviano, escreveu num ensaio: “De La Hoya sempre combateu com todos os latinos dentro dos seus punhos, como Muhammad Ali tendo no sangue o resgate de todos os afros do mundo, ou Jake La Motta com a fúria que circulava no corpo dos ítalo-americanos.”

O cinema sempre parasitou o boxe – em “Rocky”, por exemplo

Muhammad Ali nunca fugiu a essa responsabilidade. Mais. Sempre insistiu em ser ele a contar a sua história (talvez isso explique em parte o fracasso artístico do filme sobre a sua vida, “Ali”, de Michael Mann, apesar do excelente desempenho de Will Smith). No seu livro Sobre o Boxe, a escritora Joyce Carol Oates afirmou que Ali foi dos poucos atletas a “definir os termos da sua reputação pública”. Alguém cujo objectivo de vida não era lutar no ringue para viver o sonho americano, mas o de alguém que lutava no ringue para poder dizer que o sonho americano era, para muitos homens e mulheres, e certamente para quase todos os negros, o pesadelo americano. Isso tornava-o implacável para com aqueles que considerava vendidos, fracos. Chamava “Uncle Tom”, pai Tomás – o estereótipo do negro submisso e obediente – aos seus adversários, como Joe Frazier ou Ernie Terrell.

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Ali foi precisamente um combate contra Terrell, em fevereiro de 1967. Para provocar Ali, Terrell insistia em chamá-lo de Clay, o que aqueceu o ambiente do combate. No oitavo assalto, enquanto desferia uma série de golpes que deixaram Terrell atordoado, Ali gritava: “Como é que me chamo, Uncle Tom? Como é que me chamo?” (“What’s my name, Uncle Tom… what’s my name?“).

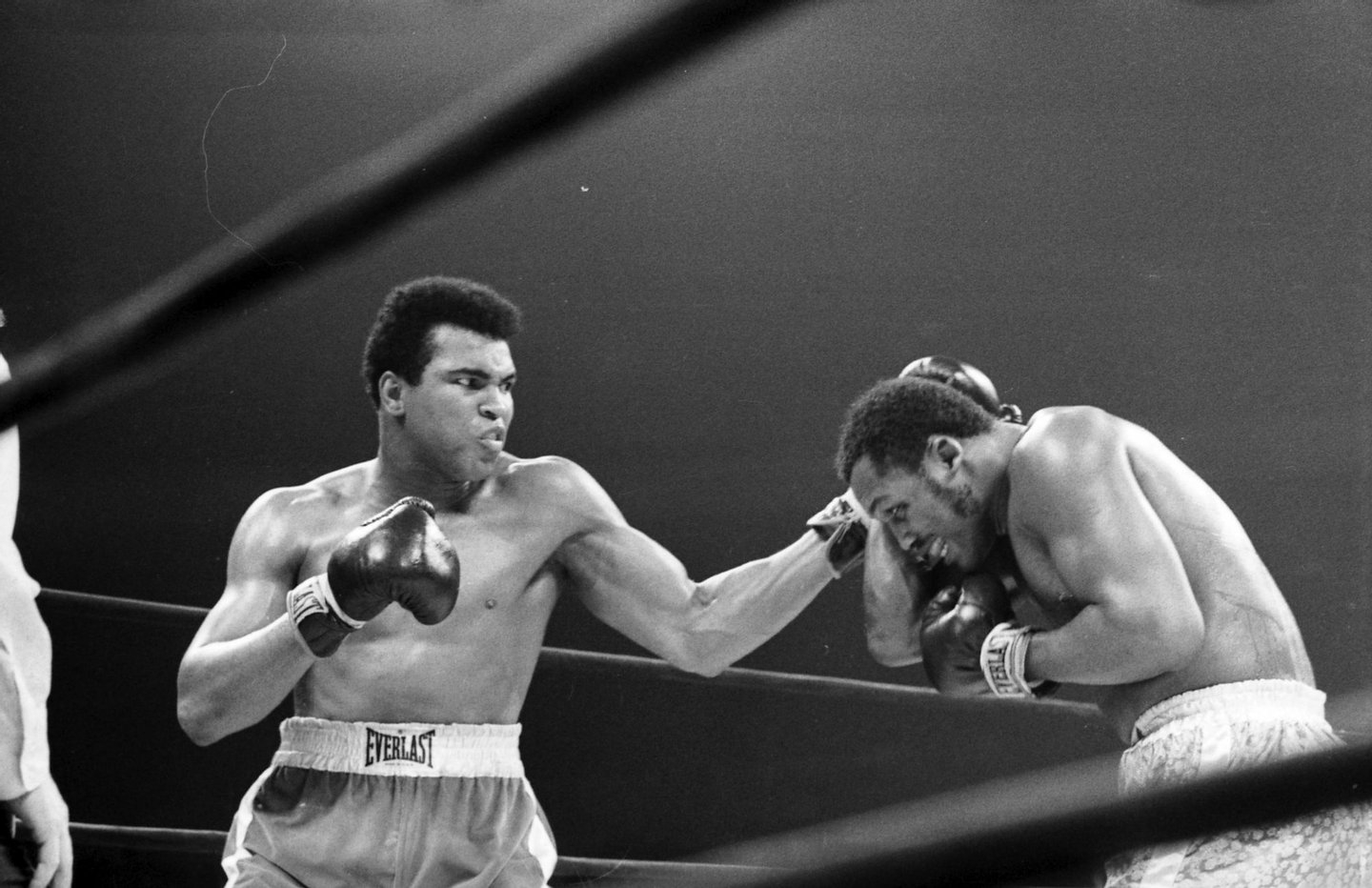

Muhammad Ali num combate contra Joe Frazier

Também o combate de 1971 contra Joe Frazier, que ficou para a história como o “Combate do Século”, marcou a carreira de Ali (depois da paragem de três anos em consequência da sua recusa em alistar-se para combater no Vietname). A reportagem que Norman Mailer escreveu para a revista Life fixou uma certa imagem literária de Muhammad Ali. Novamente, a parte mais interessante não era a que se passava no ringue, mas fora dele, ou melhor, o que Ali levava para o ringue mas que existia fora dele: o seu ego gigantesco, complexo e trágico. O melhor do artigo é o escrutínio que Mailer faz dessa personalidade ambígua, amável e detestável, grandiosa e arrogante, e que contribuiu para redefinir a forma como os afro-americanos se viam a si próprios.

Força bruta vs. inteligência

Porém, voltemos ao ringue, ao lugar onde Muhammad Ali foi mesmo o maior. Entre todos os momentos sublimes, escolho um, o do combate contra George Foreman que ficou conhecido como “Rumble in the Jungle“, disputado a 30 de outubro de 1974, em Kinshasa. Sabendo que a vantagem de Foreman era a força bruta, Ali encostou-se às cordas, oferecendo a iniciativa ao adversário, obrigando-o a cansar-se e evitando os golpes. Até que, quase no final do oitavo assalto, com Foreman visivelmente esgotado, Ali atacou-o com uma série de golpes rápidos. Foreman caiu.

Ali ganhou o combate não tanto pela sua rapidez e contundência, mas pela inteligência táctica. Se as próximas gerações quiserem saber quem foi este homem dentro do ringue esse é o combate que devem ver. Se quiserem saber quem foi este homem fora do ringue lembrem-se do combate contra Terrell: “Como é que eu me chamo, Uncle Tom? Como é que eu me chamo?”

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor, e autor do romance “As Primeiras Coisas”, vencedor do prémio José Saramago em 2015.