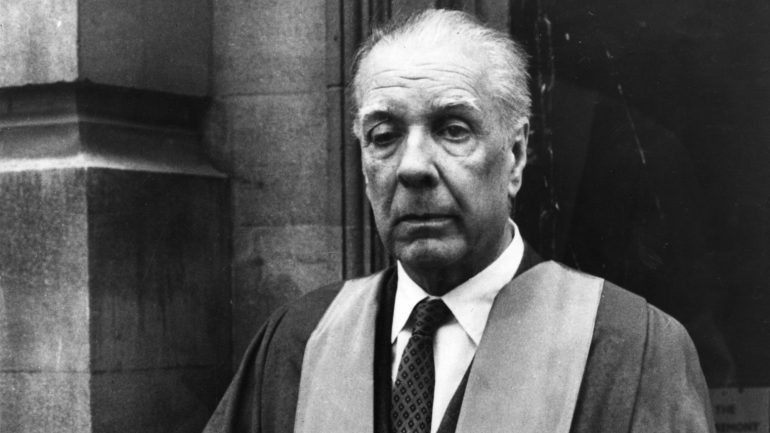

Borges nasceu em Buenos Aires, em 1899, precocemente, mas ao longo da sua vida e obra deu sempre a entender que tinha nascido tarde demais. O seu tempo era o dos clássicos das literaturas de todo o mundo.

Quando, em 1914, se mudou com a família para a Suíça, ainda era o rapazinho inglês que aos nove anos tinha sido maltratado pelos colegas de escola por causa do ar estranho e deslocado, e que com a mesma idade traduziu O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Ao mesmo tempo que lia Chesterton, Kipling e Stevenson, desenvolvia a obsessão dos débeis pela violência e pela coragem. A família, como outras famílias argentinas daquela época com um certo estatuto social, nutria uma ligeira repulsa pela cultura castelhana e uma admiração ilimitada pela inglesa. O jovem Borges considerava o castelhano uma língua imprópria para altos voos literários. Curiosamente foi na Suíça, e através do estudo do latim, que mudou de ideias.

Quando regressou à Argentina, em 1921, encontrou um país em convulsão política, o tango nos salões e o futebol por todo o lado. A este sempre se mostrou indiferente. Ao tango sempre preferiu a milonga. Não apreciava Carlos Gardel e considerava que, no trajecto dos bordéis para os salões, o tango passara do louvor da coragem para um banal sentimentalismo amoroso.

Mas, nos anos 20, Borges ainda não era Borges. Já decidira escrever em castelhano mas ainda não era o escritor cosmopolita que viria a ser, um híbrido de múltiplas tradições literárias, só acidentalmente argentino. Naquela altura, era um argentinista, apostado em recuperar ou inventar tradições, resgatar arcaísmos locais e em “forjar uma nova mitologia para Buenos Aires, por a cidade dela carecer” (Jorge Luis Borges – Biocrítica, Jason Wilson). No entanto, este esforço de patriotismo literário – que viria a renegar num ensaio de 1950, “O escritor argentino e a tradição” — já prenunciava o Borges das sublimações intelectuais de sentimentos vulgares.

Anos decisivos

Acontecia o mesmo com o seu olhar sobre as lendárias figuras da rua, as rixas e os punhais criados para as mãos dos homicidas, universo que Borges só conhecia à distância, com várias bibliotecas pelo meio. Essa distância obrigava-o a intelectualizar a realidade para, de algum modo, nela participar. Reduzida aos seus elementos essenciais – uma esquina, uma sombra, um punhal – essa realidade era mais nítida, como qualquer realidade idealizada.

Aqueles foram os anos decisivos para a sua formação de escritor. Leu Walt Whitman em alemão, mas apesar de conceder que era poesia capaz de provocar “altíssimos entusiasmos”, ou talvez por isso mesmo, logo se afastou da sua influência. Havia ali um excesso nos antípodas da contenção borgesiana. Uma antítese geográfica e cronologicamente mais próxima era a poesia solar de Pablo Neruda, com toda sua energia vital e erótica. A preferência pela narrativa breve tornou-se outra das marcas identitárias de Borges. A prolixidade do romance aborrecia-o. Filosoficamente, o idealismo de Berkeley era o seu farol.

Os seus contos eram mecanismos afinados em que o idealismo, a descrença em relação à realidade, a ideia do livro como fim último do mundo se aliavam ao virtuosismo discreto da linguagem (o inimitável uso do adjectivo), à erudição e ao carácter lúdico das suas propostas (bibliotecas infinitas, homens devorados pela memória, sonhos dentro de sonhos). O resultado era uma “arte literária difícil, anti-realista, analítica, culta e intelectual” (Os dois Borges, Volodia Teitelboim, citando Enrique Anderson Imbert). Em suma, um divertimento sério e elitista.

É aqui — na essência da sua obra — que se deve procurar a razão para não ter recebido o Nobel. Em 1933, Borges escreveu:

É uma insípida e notória verdade que a arte não deve estar ao serviço da política. Falar de arte social é como falar de geometria vegetariana ou de pastelaria endecassílaba”

Mas não é menos verdade que a Academia sueca sempre privilegiou o idealismo, e certamente não o de Berkeley. Os jogos literários de Borges, e não tanto as suas polémicas posições políticas dos anos 70 (como o equívoco apoio à ditadura de Pinochet), é que o afastaram de Estocolmo. E não só.

O jovem Vargas Llosa, sob a influência de Sartre, dizia que os contos de Borges eram “meras ninharias de uma altissonante vacuidade.” Mais tarde confessaria que, secretamente, lia Borges “absolutamente maravilhado.”

O prémio

Em 1941, o júri argentino do Prémio Nacional de Literatura ignorou ostensivamente O jardim dos caminhos que se bifurcam. Com as devidas adaptações, podiam ter emprestado a justificação aos suecos: “o júri entendeu que não podia oferecer ao povo argentino, nesta hora do Mundo, o galardão da maior recompensa nacional a uma obra exótica e de decadência que oscila, corresponde a certas tendências desviadas da literatura inglesa contemporânea, entre o conto fantástico, a jactanciosa erudição recôndita e a narração policial obscura até por vezes se tornar tenebrosa para qualquer leitor.”

Uma nota anónima acrescentava reservas à “literatura desumana” de Borges, como se um jogo cerebral e a jocosidade erudita fossem menos humanos que uma lágrima, um desgosto amoroso, um sobressalto erótico. Aquilo de que Borges fugia era do sentimentalismo, da emoção fácil. Isto não significava um ódio ao mundo, à humanidade, à alegria, antes um invencível pudor perante tudo aquilo que inebria e arrebata. Esse pudor é o equilibrismo de um apaixonado que se sabe excluído do que se convencionou chamar a “vida verdadeira” e não quer cair no exagero dramático, na auto-comiseração. Esse pudor levou-o a refugiar-se nos livros, nesse mundo livresco onde as debilidades que o impediam de desfrutar do mundo real (sim, é também de sexo que falamos) desapareciam: “como li muito, muitas coisas aconteceram”, escreveu.

Mesmo sem o Nobel, Borges foi justamente celebrado e reconhecido em vida. Cego aos 55 anos, nunca lhe faltaram os leitores voluntários. Quando morreu, era um mito, Borges-sobre-Borges, personagem das suas ficções, como se os livros que tinham sido a sua vida finalmente se apoderassem dela. Não há como ignorar a dimensão patética de uma tal ironia. Num dos ensaios de Outras Inquirições, Borges atribuiu o relativo esquecimento de Francisco de Quevedo à sua aversão ao patetismo. É quase certo que também se estivesse a referir à sua própria obra e, em parte, a prognosticar o lugar que a eternidade lhe reservaria. Até agora, parece estar errado. Mas ainda só se passaram trinta anos da sua morte e tudo indica que a eternidade – o tempo era uma das obsessões de Borges — é um pouco mais longa.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor, e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015