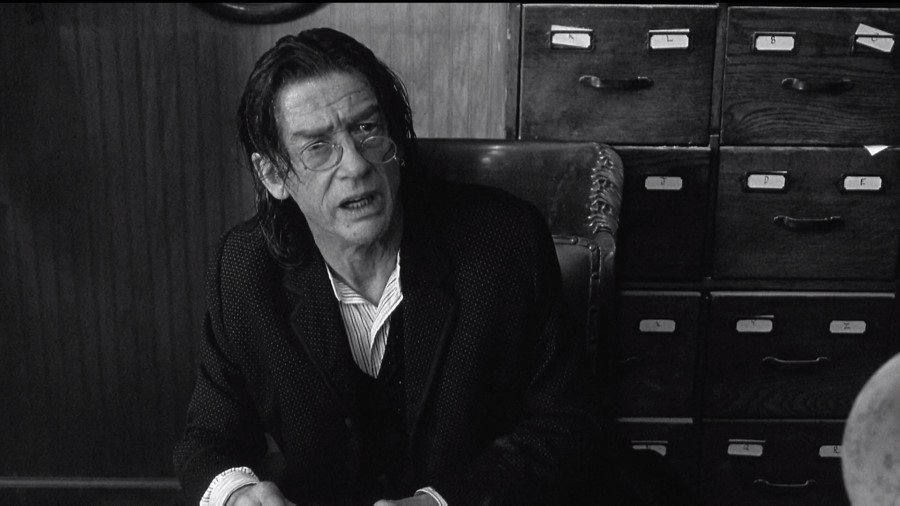

Que voz única, inconfundível, modulada, vivida, tinha Sir John Hurt, como cascalho afagado por whisky de malte, a sua bebida favorita. Era de tal forma subtil e poderosamente expressiva, que Hurt podia assentar nela toda uma interpretação e evocar um universo de sentimentos. Como fez em “O Homem-Elefante”, de David Lynch (1980), onde tinha o rosto oculto pela pesada maquilhagem que figurava as disformidades de John Merrick, a personagem do título, tão fisicamente monstruosa como de uma delicadíssima sensibilidade. E além da voz, que também emprestou a animações como “O Senhor dos Anéis”, de Ralph Bakshi (1978), onde foi Aragorn, ou “O Príncipe dos Coelhos”, de Martin Rosen (1978), como Hazel, e com que recitava Shakespeare ou o “Jabberwocky” de Lewis Carroll, poema pelo qual tinha um especial carinho e admiração, havia ainda a cara.

Aquela cara que com os anos se tinha transformado como que num mapa amarfanhado, e era meio caminho andado para nos conquistar para as personagens sofridas, maceradas pela vida, frágeis, vulneráveis, não amadas, que gostava de interpretar, e que muitas vezes tinham fins trágicos. Lembremos apenas o seu prodigioso Winston Smith do “1984”, de Michael Radford (1984), ao lado do não menos formidável Richard Burton, tão pálido e chupado que parecia já morto em vida. Ou o preso drogado de “O Expresso da Meia-Noite”, de Alan Parker (1978). Ou a vítima de um estranho poder sobrenatural de “O Uivo”, de Jerzy Skolimowski (1978). Ou o Christopher Marlowe vampiro e velho de séculos de “Só os Amantes Sobrevivem”, de Jim Jarmusch (2013). Ou o pião-das-nicas Stephen Ward em “Escândalo”, de Michael Caton-Jones (1989). “O que eu sou agora, o homem, o actor, é uma mistura de tudo o que me aconteceu”, gostava de dizer.

Os media, com a sua já corriqueira preguiça, ignorância e falta de memória, reduziram John Hurt, na sua morte, ao “intérprete de ‘Harry Potter’ e de ‘Alien’”. Ele, que tinha mais de 200 filmes, telefilmes e séries de televisão no currículo; que era um dos mais aventurosos, inesperados e versáteis actores vivos; que tanto podia aparecer num “blockbuster” de Hollywood como numa modesta fita independente, fazer Shakespeare, Tchekhov, Beckett ou substituir o seu amigo Peter O’Toole na pele de Jeffrey Bernard no palco, e interpretar o Dr. Who na televisão; que conseguia ser inesquecível até mesmo num filme medíocre (e fez uns quantos – “O cofre fica com pouco dinheiro de vez em quando”, justificava-se) ou num “cameo” de poucos minutos (vejam-no no confessor da Jacqueline Kennedy de Natalie Portman em “Jackie”, de Pablo Larraín, que se estreia para a semana.

Quer fizesse um papel principal, quer um secundário (e mesmo aí, era um “secundário principal”, como dizia António Lopes Ribeiro daqueles actores que eram tão naturalmente bons que nunca ficavam em segundo plano), John Hurt era um actor para todas as estações, pegando no título do filme de Fred Zinnemann que o tornou conhecido no cinema, “Um Homem Para Todas as Estações” (1966). Tinha então 26 anos e bastante reputação nas pranchas, e era já então um emérito copofónico (fez parte daquele grupo de actores britânicos bebedores lendários, com Richard Burton, Peter O’Toole, Richard Harris e Oliver Reed, seus amigos do peito e parceiros de “pub” e bar).

Muitos dos seus papéis mais memoráveis foram na televisão, caso daquele que lhe lançou a carreira, o do escritor e ícone homossexual Quentin Crisp no telefilme de Jack Gold “The Naked Civil Servant” (1975). A que se juntam o Calígula efeminado e cruel da série “Eu, Cláudio” (1976), baseada no livro de Robert Graves, o Bobo do “Rei Lear” de Michael Elliott (1983), ao lado de Laurence Olivier e Diana Rigg, ou o Contador de Histórias da deslumbrante “The Storyteller”, de Jim Henson (1987). E ainda, entre muitos outros filmes, “As Portas do Céu”, de Michael Cimino (1980), “Refém de Boa Vontade”, de Stephen Frears (1984), “The Field-Esta Terra é Minha”, de Jim Sheridan (1990), o “western” ganzado “Homem Morto”, de Jim Jarmusch (1995), “Life and Death on Long Island”, de Richard Kwietniowski (1997), “Dogville” (2003) e “Manderlay” (2005), de Lars von Trier, como fantasmagórico narrador, ou “A Toupeira” (2011), de Tomas Alfredson.

https://youtu.be/y-xTIfvLmgg

E, está claro, Kane, o astronauta que dá à luz o alienígena de “Alien-O 8º Passageiro”, de Ridley Scott (1979), e que glosaria e gozaria em “A Mais Louca Odisseia no Espaço”, de Mel Brooks (1987). John Hurt deixa três ou quatro filmes prontos e por estrear. Quando lhe perguntaram porque é que trabalhava sem parar e estava sempre a fazer filmes, respondeu: “Eu não aceito tudo o que me propõem: recuso muitos papéis por serem uma boa merda. Mas sucede que costumo encontrar coisas que são suficientemente interessantes para eu as fazer.” Qualquer que fosse o papel, o que quer que fizesse, entrasse num filme de duas horas ou aparecesse só por três minutos, Sir John Hurt sempre foi mais, mas muito mais do que apenas interessante. Foi um dos actores mais brilhantes do seu tempo.