Título: “O Escritor Fantasma”

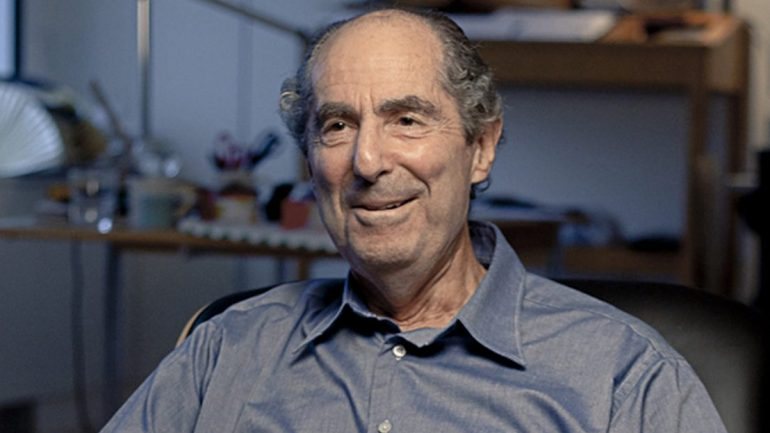

Autor: Philip Roth

Editor: Dom Quixote

Páginas: 192

Em 1975, Philip Roth lançou uma colectânea de conferências, entrevistas e ensaios escritos ao longo dos quinze anos anteriores que aparenta ser a chave para a compreensão de O Escritor Fantasma, o seu romance de 1979 agora publicado pela Dom Quixote. Nos textos inseridos em Reading Myself and Others, Roth, filho de pais judeus, procura defender-se das acusações de anti-semitismo que foram feitas essencialmente por rabinos e outros escritores judeus às suas primeiras obras. No primeiro dos nove romances em que o jovem escritor Nathan Zuckerman é o protagonista, Roth parece querer voltar a acertar contas com os seus críticos, mas desta vez a jogar em casa, desta vez num romance.

O romance conta a história da visita de Nathan à casa do escritor eremita E.I. Lonoff, um dos seus heróis literários, onde conhece Amy Bellette, uma antiga pupila de Lonoff que pretende agora tornar-se amante do seu mestre. A história terá então três eixos principais, cada um centrado numa destas personagens, sendo que todos eles, em maior ou menor grau, parecem remeter para as polémicas literárias acima referidas.

Lonoff e a violência da virtude

Ao ser atacado por criar personagens judias que têm comportamentos moralmente pouco aceitáveis, Roth defende-se argumentando que, se as suas personagens são quase sempre judias, nunca são o Judaísmo, que não tem a mínima intenção de fazer dos seus livros estudos sociológicos do judaísmo, mas apenas histórias de pessoas que tentam lidar com a impossibilidade de corresponderem àquilo que esperam de si.

Parece ser precisamente esta visão da literatura como representação de classes ou credos e não de pessoas que leva Lonoff a abandonar a civilização para se refugiar nos Berkshires, em Massachusetts. Lonoff explica a Nathan que era infeliz em Nova Iorque porque os judeus nova-iorquinos “já na altura eram todos personalidades intelectuais aterradoras. (…) Eu não tinha opiniões fortes em número suficiente para me aguentar lá um ano” (p.57).

Confrontado com a exigência de fazer da sua literatura um mastro para apoiar uma visão do judaísmo e do mundo, Lonoff, tal como Roth, abandona a discussão e isola-se para poder contar as suas histórias em paz. No entanto, mesmo no seu ermitério, não conseguirá nunca fugir daquilo que é. O velho escritor, tal como Nathan, é constantemente perseguido e sufocado pela ideia muito judia de comunidade e de dever, que lhe impede de trocar Hope, a sua mulher, por Amy.

Será exactamente a incapacidade de correr riscos e a violência da virtude que farão de Lonoff um monumento (porque perpetuamente imóvel) à nobreza de carácter e de Hope uma carcereira, sendo também isso que fará dos seus contos obras-primas, em que o herói “não toma nenhum tipo de iniciativa — em que o mínimo impulso em direcção à amplitude ou à rendição (…) é peremptoriamente reprimido pelo triunvirato reinante da Razão, Responsabilidade e Amor-Próprio, pressurosamente acolitados pelos seus devotos sequazes: o horário, a tempestade, a dor de cabeça, o sinal de ocupado, o engarrafamento de trânsito e, o mais fiel de todos, a dúvida de última hora” (p.21).

Nathan e o corta-unhas

Nathan, o alter-ego de Roth, acaba de escrever um conto onde narra um episódio menos feliz da sua família, em que dois primos seus disputaram ferozmente uma herança. Depois de ler o conto, o pai de Nathan tenta demover o filho de o publicar, por ir assim denegrir e representar de forma injusta e parcial a sua família. O seu pai argumenta ainda que as pessoas não percebem de arte e, diante de um conto, procuram apenas ler o que se diz sobre os outros e que só irão ver na história “os malditos judeus e o seu amor ao dinheiro” (p.102).

Esta discussão retoma o debate que Roth tivera alguns anos antes com Harry Golden e Leon Uris, dois escritores auto-proclamados representantes da comunidade judaica, acerca de como se pode ou não representar judeus em ficção. Para Golden e Uris, os judeus devem ser representados como lutadores ferozes e/ou pessoas simpáticas e ternas. Roth explica que soluções desse género são, em primeira medida, procurar um final “e viveram felizes para sempre” para o Holocausto, que retire os judeus da lista de vítimas para assim se apagar a culpa dos gentios.

Roth explica ainda que visões como as de Golden e Uris são bem-sucedidas e comerciais porque dão à América os judeus de unhas cortadas e barbas aparadas de que esta precisa para que se cumpra o desígnio da aculturação dos anti-culturais e a socialização dos anti-sociais. No entanto, ao fazerem isto, estão a privar os judeus do seu judaísmo, uma vez que, para Roth, os judeus terão sempre que ser ameaçadores enquanto não ocuparem uma posição dominante hegemónica e enquanto acreditarem em coisas diferentes do que essa posição dominante e hegemónica (leia-se, o Cristianismo) defende.

Existe, todavia, uma generosidade assinalável da parte de Roth, ao colocar as opiniões de Golden e de Uris na voz de um pai bondoso tão preocupado com o que se diz sobre a sua comunidade como com o que é dito sobre a sua própria família (e com uma capacidade argumentativa que deixa os dois escritores a léguas). Generosidade essa que será suspensa por Roth durante duas páginas ao transcrever uma carta obtusa, hipócrita e moralista de um juiz amigo da família que, embora diga amar absolutamente a arte e a literatura, não deixa de fazer dez perguntas a Nathan sobre o seu conto, entre as quais se conta:

“Podes honestamente dizer que há alguma coisa no teu conto que não aqueceria o coração de gente como Julius Streicher ou Joseph Goebbels?” (p.113)

O Diário de Amy

A personagem de Amy Bellette é uma sobrevivente do Holocausto que todos julgam ter morrido e que escreveu um diário onde conta a sua vida antes de conseguir escapar. Amy percebe então que a força da narrativa do diário dependerá totalmente de se manter desaparecida, uma vez que todas as lágrimas, toda a catarse e contrição por ele causadas, desapareceriam imediatamente se se soubesse que a protagonista estava afinal viva. E sem lágrimas, Amy não terá a sua vingança.

A hesitação de Amy é apenas entre a forma como deve encarar a literatura. Se da sua história quiser comoção, então esta será tanto maior quanto mais trágica a narrativa for. Amy sabe que, sem sequer o procurar, se transformou numa personagem credível e bem construída, mas sabe também que não pode ser para sempre uma judia de catorze anos escondida numa cave e percebe que revelar a sua identidade arruinaria o romance. Sabe que para abandonar a personagem que criou e se transformar numa pessoa tem que de deixar de ser a criança mártir e a santa para passar a ser a rapariga “cobiçosa do marido de outra mulher, a quem implora que deixe a esposa fiel, para fugir com uma rapariga que tem metade da sua idade” (p.163).

Nesta história, Roth parece estar novamente interessado em regressar a discussões anteriores, acrescentando-lhes complexidade ao inserir no centro do debate não uma divagação teórica com rabinos pouco clarividentes mas a história de uma pessoa concreta. Roth está aqui a criticar os judeus que procuram viver a vida inteira como se 1933 nunca tivesse acabado, como se o Holocausto os impedisse de seguir em frente e justificasse que fizessem de milhões de mortos um escudo para a sua timidez e rancor. Roth ataca, através da história de Amy, todos aqueles que se escondem do mundo e que repetem que o fazem, tal como Amy, “Por Eles, Por Eles”. Aqueles que permanecem monumentos virtuosos mas mortos até ao fim.

João Pedro Vala é aluno de doutoramento do Programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa.