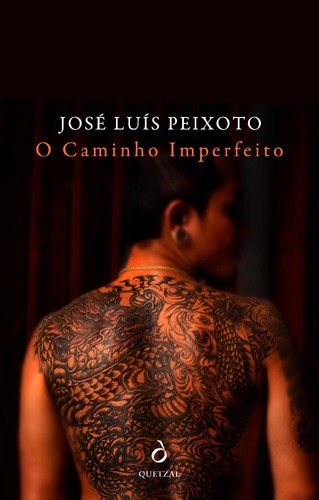

Título: “O Caminho Imperfeito”

Autor: José Luís Peixoto

Editora: Quetzal

Páginas: 189

No princípio do século XX, há um importante debate entre Charles Maurras e Raymond de la Taylhède sobre o romantismo, que muito contribuiu para o renovar da arte. Maurras defendia que a arte, porquanto implicava uma perspectiva do Homem sobre a realidade, não podia limitar-se a reproduzir a Natureza tal como esta lhe aparecia. Isto, que para ele consistia na premissa fundamental do romantismo, significaria o contrário da Arte: não é o Homem que domina a Natureza ou o sentimento, é dominado por ela.

A sinceridade romântica, a escrita desordenada e ao correr do pensamento, não constituiriam uma marca pessoal, antes o contrário: à matéria bruta seria necessário acrescentar o polimento construído, o artifício, o humano. Da soma destes dois aspectos é que resultaria o pessoal ou, nas palavras dele, a essência do Classicismo.

Ora, a literatura de viagens pôde, durante muito tempo, relaxar neste princípio por causa da natureza da viagem. À míngua de quem viajasse, a simples relação de costumes, o registo de impressões, a sucessão de episódios pinturescos, podiam causar um efeito no leitor que ultrapassava cada historieta. O exotismo, só por si, traria uma novidade que é hoje impossível: a literatura de viagens não mais pode consistir num caderno de caricaturas ou retratos fiéis dos mais variados abencerragens: estes já são conhecidos por quem viaja, ir à Pérsia ou à Amazónia já não é excepção nem proeza de monta.

O problema, então, está em saber no que é que consiste a literatura de viagens de hoje, nos dias em que o capital do escritor em nada aumenta por viajar? Para a História dos países há historiadores, tratados etnográficos e crónica variada; para estados de alma há os diários, para reflexões ideológicas há a História das ideias ou uma qualquer espécie de filosofia comparada. O lugar é estreito; Peixoto, porém, também pouco faz por alargá-lo.

Este livro vagueia entre Banguecoque, Las Vegas e a nossa ditosa pátria. Dos países visitados, Peixoto vem com as histórias comuns dos visitantes – as proezas vaginais com bolas de pingue-pongue, a profusão de feiras – e uma ou outra de repórter em trabalho. Histórias de Homens e mulheres comuns, não mais assinaláveis do que outras quaisquer, que não parecem escolhidas em função de nada: perpetua o registo impressionista, mais ou menos demorado, em que se colhe o que vem ter connosco, sem tese ou objectivo. Há, claro, alguns pormenores tétricos, umas histórias sensíveis, na concupiscência emocional do costume.

Esta escolha, porém, podia ser apenas uma sucessão de episódios, mais interessantes uns, menos interessantes outros, sem grande fio condutor, mas que de alguma forma captassem o ambiente das cidades. Acontece que José Luís Peixoto insiste em repassar as suas impressões de viagem pela sua personalidade, de tal modo que todo o livro se torna uma espécie de longo passeio pelo seu merencório coração. A Las Vegas da sua melancolia é igual no tom a Banguecoque ou ao Alentejo. Ora, não haveria mal se Peixoto quisesse fazer um livro sobre si próprio; aquilo que nos parece é que o vincar da personalidade, sobretudo numa toada monocórdica, não é amigo de um livro de impressões de viagem, em que se pede variações de cor, ou capacidade de distinção de ambientes; mais, se o objectivo fosse criar um livro sobre a sua psicologia, impunha-se, em primeiro lugar, uma consciência desta mente que tudo igualiza e, além disso, mais profundidade no olhar sobre si próprio.

José Luís Peixoto é um escritor intimista. Mesmo que deixemos de lado algumas opções mais insólitas – como o facto de lembrar, a propósito da Tailândia, as suas idas infantis ao restaurante chinês ou ao cinema para ver o Bruce Lee, ou o convite ao leitor para, quando o encontrar na rua, pedir para ver uma das suas tatuagens – abundam referências aos filhos, às irmãs, aos pais, e até reflexões sobre a nobreza da sua exposição da intimidade.

Contudo, a um escritor tão intimista, exigia-se maior detenção nos seus próprios pensamentos. As suas causas são comuns e maçadoras de politicamente correctas, os seus pensamentos tão originais como “Há pessoas que fazem muita questão de defender as impressões que tiveram – são a verdade” e, sobretudo, nunca se estendem por mais do que um ou dois parágrafos: Peixoto faz a pergunta e não espera pela resposta, como se a questão fosse apenas formal, como se – apesar de ser perguntada com grande gravidade – não impedisse a vida de continuar normalmente. O mais estranho, porém, para um escritor que tanto fala de emoções e que tanta atenção lhes dá, é o modo completamente pacificado como olha para si próprio. Todas as críticas, todos os problemas da humanidade, são introduzidos por locuções do género “há pessoas”: é assim, com distância, que ajusta contas com os seus zoilos, que olha para a maldade da espécie e para as opiniões que considera menores. É confessional, mas só para contar episódios familiares: se é para confessar defeitos, só os dos outros.

O livro começa e acaba com um interesse meio místico num episódio de compra de órgãos humanos numa feira, e continua pelos recantos da sua alma sensível: mesmo que a pieguice não empape tantas páginas como nos seus romances, continua a ser um caminho pouco recomendável.

Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.