Título: “Contemplar o Paraíso. O Jardim de Santa Cruz de Coimbra (do século XVII ao século XXI)”

Autor: Marco Daniel Duarte

Editora: Imprensa Nacional e Câmara Municipal de Coimbra

Páginas: 160, ilustradas

Preço: 30 €

À lucidez de quem critica o centralismo em grandes decisões estratégicas, falta juntar um melhor conhecimento do que existe e se faz no interior do país, que não é só aldeias e florestas em crise aguda e colapso, mas também cidades médias ou pequenas com o seu próprio processo de decadência ou reabilitação, em que a componente patrimonial ocupa lugar de destaque. Monografias locais de história e arte têm nisso importância decisiva, mas raramente chegam ao sistema livreiro tal como o conhecemos actualmente, menos ainda recebem da imprensa um módico de atenção crítica ou de divulgação, e nada ou quase nada integram a medíocre compra de livros por bibliotecas públicas municipais, tornando-as por tudo isso quase não-existências num contexto em que se fala — e bem — de inclusão social mas despreza-se a inclusão territorial.

O recentemente concluído e notável restauro da Estufa Grande do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra chamou-nos a atenção para este álbum também recente, dedicado a outro “espaço verde” daquela cidade, o Jardim de Santa Cruz, que em 2004 recebeu sete esculturas de Rui Chafes, algumas delas colossais, incorporando no frondoso cenário arbóreo a solenidade artística e a “severidade litúrgica” (a expressão parece-me certeira; p. 139) que lhe são tão peculiares.

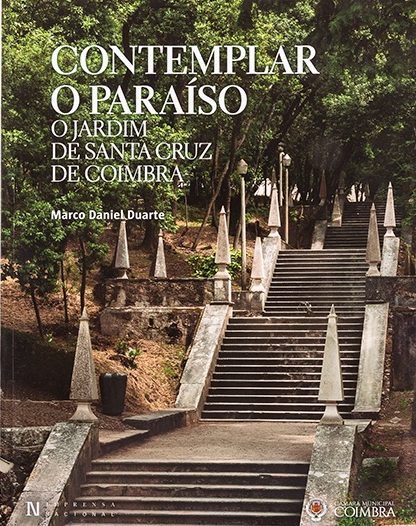

Se esta intervenção contemporânea, por si só, justifica plenamente uma visita, que dizer do restante parque, construído em 1723-52 na cerca do Mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, que então dominava a cidade, e também ele erguido de acordo com o que de melhor se fazia à época, de Versailles a São Petersburgo? Inicialmente o Pórtico, isolado, tinha uma dignidade simbólica e uma graça volumétrica que muretes nas laterais (1913) vieram perturbar, mas é a partir daí, naturalmente, que o autor nos conduz num passeio pela antiga Quinta de Santa Cruz. Basta entrar nos dois exíguos torreões para nos apercebermos da qualidade investida no programa estético deste empreendimento, com as paredes pintadas a fresco de cima a baixo, em trompe l’œil: uma cenografia de arquitectura rococó que sobe vertiginosamente até a tectos como abóbadas celestes com alegorias. Medalhões, templetes e frisos evocam cenas monásticas e mitológicas, como a entrega da Regra por Santo Agostinho aos crúzios coimbrãos e o Milagre de Ourique, ou exibem símbolos religiosos, militares e artísticos.

Sob as estátuas da Fé, da Caridade e da Esperança no triplo arco da entrada avança-se para a “utilidade profilática” (p. 37) do parque enquanto lugar de recreio e desporto. O recinto apropriado ao Jogo da Pela — o jeu de paume gaúlico —, “grandioso terreiro” ou “fermossíssima praça” (p. 41), tem a Cascata como cenário de fundo, ou “extremidade de honra” nas palavras dum viajante francês em 1816, e aos lados canapés corridos em faiança pintada, hoje um tanto danificados, por sinal. O livro traz fotografias de agora, mas também postais-ilustrados e fotos simples ou coloridas a aguarela de inícios do século passado (por exemplo, pp. 44, 114) que demonstram quanto este Jardim se tornou um espaço público da cidade. Depois de ser privativo de monges e clérigos, lá foram vistos e fotografados estudantes de batina negra e tricanas aguadeiras, de bilha à cabeça, pois as águas do parque eram boas e abundantes.

A água é o elemento por excelência em Santa Cruz, nos seus diferentes planos topográficos e significados teológicos ou outros. “A festa da água que acontecia dentro dos seus jardins — afirma Marco Daniel Duarte — era entendida pelos religiosos crúzios como uma página de Teologia” (p. 54; itálico meu).

A Cascata, que tem adiante um repuxo, foi construída à maneira dos retábulos de capela-mor, com duas parelhas de Evangelistas (São Marcos e São Mateus, São Lucas e São João) organizadas em torno de dois medalhões de azulejo cobalto e branco onde pinturas representam passagens bíblicas consagradas à importância da água como liberalidade divina, e ao centro, num plano mais elevado, coroando o “retábulo”, surge Nossa Senhora da Conceição numa eclipse vazada. Rochas simulam secreções calcárias típicas de gruta ou nascente de água, cuja fictícia entrada uma grande mancha verde de avencas oculta. Pelos lados, em diagonal, sobem degraus de duas curtas escadarias, apoiando a verticalidade do conjunto, entre arvoredo de grande porte.

A ascensão íngreme rumo à fonte de água pura tem conhecido significado religioso e divino, e a crescente intensificação do elemento líquido nos patamares superiores do jardim de Santa Cruz atingirá no topo da colina “uma omnipresença absoluta”. Patamares de descanso, lance de degraus e balaustradas formam uma sucessão de planos dinâmicos, ilustrados por painéis azulejares com cenas piscatórias e venatórias em que a água é o motivo recorrente, além de outros, com enormes fontenários setecentistas — um trabalho de pincel em oficinais da região Centro, que todavia não se distinguiu pela qualidade, no parecer autorizadíssimo de José Meco. Sombra, verde de folha, azul e branco cerâmicos e o líquido primordial espelhado em fontes e pequenos tanques criam ambientes aprazíveis, pontuados por pirâmides-pináculo que reforçam o caminho para o alto, físico e espiritual.

“Uma outra cena”, na opinião de Louis-François de Tollenare, o viajante francês já citado, é o grande largo circular rodeado de altas paredes de cedro, que fica num nível intermédio, porém marginal da ascensão vertical. Uma “ambiência rústica” (p. 91) em contraponto ao resto do parque, porém nobre pelas suas árvores seculares, que H. F. Link elogiou no seu livro de viagem a Portugal, em especial os loureiros de extrema velhice e altura prodigiosa da Alameda de Santo Agostinho — cenário perfeitamente romântico, aliás, muito próprio da época, para túmulo dum jovem militar inglês afogado no Mondego e dum outro homem que viveu à margem das convenções. Uma vocação tardia dos crúzios coimbrões, que o M. D. Duarte apenas sugere mas admite poder “levar a importantes conclusões acerca do papel dos crúzios na sociedade conimbricense do século XIX, […] para com os que habitavam fora do mundo católico” (p. 96).

No entanto, o principal caminho não é esse. “A meta do escadório é uma fonte” (p. 67), a Fonte da Nogueira, ou da Sereia (na verdade, do Tritão…, alegoria da criação do mundo), numa das extremidades da cerca do Parque — uma das mais importantes de Coimbra, exclusiva do Mosteiro, como reconhecido num alvará régio de 1588, e objecto de secular contenda por parte do Município. Pela sua simbologia teológica como pela sua importância conventual, esta fonte no patamar mais elevado do escadório, de menor dimensão que a do piso inferior, mais intimista também, recebeu um programa decorativo que começa no desdobrar de frases sapienciais do Antigo Testamento em legendas de cenas azulejares alusivas, umas e outras actualmente muito maltratadas pela erosão natural e pela barbárie humana — como sucede com os rostos picados no painel da comunidade monástica reunida em torno duma fonte de que recebem água (p. 75) ou a brutal decapitação do Tritão fontenário (p. 71).

Muitos desses painéis representam diferentes gerações de crentes junto de fontes de água, mas num deles observa-se “um elevado chafariz que termina num coração de Maria donde saem jactos de água; em volta crúzios sentados, tendo corações nas mãos, e dois deles recebem nos seus a água” da sabedoria, como relataram os historiadores da arte Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves. Sendo qualquer fonte de grande caudal um símbolo de Cristo, o autor acredita que a Fonte da Nogueira constitui verdadeiramente “o coração de todo o Parque” de Santa Cruz e “um dos mais importantes lugares consagrados à veneração do mistério da Encarnação do Verbo” (p. 79).

Como esperado, a extinção das ordens religiosas em 1834 abriu brechas no pequeno mundo paradisíaco desta paisagem monástica. “Vandalismos inauditos” é a expressão usada por Augusto Silva Pereira, o autor de Portugal Antigo e Moderno. O académico Vilhena Barbosa também se penalizou bastante com o que ali viu em 1886: “dói na alma, realmente […]” Mais tarde, o poeta simbolista Eugénio de Castro haveria de escrever, em 1900, que “apesar do bárbaro desbaste feito nos seus arvoredos” o jardim era ainda “um amável refúgio em dias de sol ardente”. A autarquia adquiriu a parte recreativa da Quinta para que servisse de passeio público, mas só em 1885; a preocupação com o abastecimento da cidade com aquela água era tal, que logo de imediato foram encomendadas novas canalizações para as cascatas de Santa Cruz (p. 103).

Duas décadas depois, um Conselho de Arte e Arqueologia teve de se opor à sobrecarga de eventos de todo o tipo naquele espaço que considerava dever ser elevado a monumento nacional e como tal protegido. A percepção de que se trata de um lugar histórico detentor de uma “presença artística de grande fôlego” (p. 108) não terá sido suficiente para travar investidas para a instalação dos mais variados equipamentos ali. Quadras de ténis em 1885, campo de futebol da Associação Académica em 1914-17, eventualmente um coreto em 1923, são alguns exemplos, para já não falar da praça de touros para 10 mil lugares projectada em 1899 para a proximidade do grande lago, mas que felizmente nunca saiu dos papéis em que foi desenhada (pp. 101, 102) — ou da anacrónica instalação, em 1921, de um posto da GNR num dos belos torreões do pórtico, pintado com infinita exuberância rococó….

A ideia de que o parque constituía uma “sala nobre da cidade” (p. 105) levou a autarquia a realizar sucessivos restauros nos azulejos e nas esculturas e, sobretudo, a precaver novas delapidações do seu património artístico — e que o entulho de construções particulares vizinhas ali continuasse a ser despejado (p. 113)… — mandando vedar o Parque com grade de ferro, em 1906-7 e 1908-9. No início da década de 1940, lanternas em ferro forjado e cinzelado, num estilo conhecido como revivalismo rocaille, serão instaladas nos torreões e arco principal da entrada principal, e em outros pontos estratégicos, como a Cascata e a Fonte do Tritão, e é feito reaproveitamento do gradeamento dos demolidos Liceu Feminino e Alameda de Camões.

Como Marco Daniel Duarte reconhece nas últimas páginas do seu livro, “o Jardim de Santa Cruz é um dos mais difíceis espaços públicos para gerir” (p. 143), como comprova uma história quase bicentenária de administração do Estado. Ainda assim, é curioso notar que a contestação duma comissão camarária ao projecto de remodelação do Parque de Santa Cruz apresentado pelo arquitecto paisagista A. Vianna Barreto em 1956, baseada no argumento de “não se afigurar possível conseguir a unidade introduzindo elementos modernos num ambiente monástico” (p. 123), choca de frente — meio século depois, é verdade — com a magnificência do programa escultórico de Rui Chafes, a quem o autor reconhece uma “modernidade e uma transconsciência que faz ecoar os níveis culturais dos ancestrais cónegos regrantes de Santo Agostinho” (p. 126) — fazendo do Parque de novo um “locus artístico” (pp. 133, 140), “não obstante as mazelas que o tempo lhe infligiu” (p. 143).