Título: Monserrate Revisitado. A colecção Cook em Portugal

Autor: Maria João Neto (coordenação)

Editora: Parques de Sintra, Monte da Lua SA e Caleidoscópio

Páginas: 404 (ilustradas)

Preço: 49,82 €

O livro serve de catálogo da exposição Monserrrate Revisitado, patente no Palácio de Monserrrate, em Sintra, até 31 de maio

Os duzentos anos do nascimento de Sir Francis Cook, industrial, mecenas e coleccionador de arte que ficou muito ligado a Portugal, em especial a Sintra (ainda que vivesse em Londres e só nos visitasse ocasionalmente), pode servir de pretexto para chamar a atenção para os notáveis estrangeiros que contribuíram decisivamente para o progresso do nosso país. Antes que uma onda de antipatia quase xenófoba inunde a vox populi, saturada da presença de turistas ou residentes estrangeiros onde quer que se vá, convém tomar boa nota da importância histórica de todas aquelas figuras que se notabilizaram em domínios tão diversos como a indústria vidreira, a vinicultura, o comércio externo, a engenharia, a arquitectura e a construção, o ensino técnico, a criação de instituições científicas — e a filantropia.

Além dessas, podemos estimar como seus próximos todos aqueles “estrangeirados” que, conhecendo realidades nacionais mais avançadas que a nossa (e podendo ter exercido aí os seus talentos), voltaram à pátria para debater e empurrar as coisas no bom caminho, e como grande parte do nosso passado histórico tendem a ser ignorados, subestimados ou dados como adquiridos pura e simplesmente, reduzindo-se a mínimos a consciência da sua excepcionalidade e a sincera gratidão pelo que nos deixaram.

Cook e os seus descendentes têm hoje a seu favor uma instituição lúcida e esclarecida, cuja gestão metódica e nítida estratégia cultural constituem um caso de excelência num país em que até os principais museus e monumentos nacionais vivem submetidos a um regime de penúria de meios e modos de ação, para que as suas receitas paguem a burocracia dum ministério obsoleto e inerte e dum Estado indefinido. Livre dessa tutela empanque, a Parques de Sintra Monte da Lua tem demonstrado uma enorme capacidade de bem fazer — e de fazer bem –, desdobrada em realizações consistentes de que as atuais comemorações são uma ocasião muito especial, como não podia deixar de ser. A sociedade anónima de capitais inteiramente públicos assumiu como sua missão, escreve Manuel Baptista, presidente do conselho de administração, “corrigir um erro do passado” (p. 19), a indiferença do Estado português — em 1946 — à proposta da família Cook de compra do parque, palácio e recheio deste último, que levou à dispersão do acervo histórico de Monserrate. O edifício, adquirido três anos depois, permaneceu fechado durante tanto tempo que se encontrava em “estado bastante arruinado” no início deste século.

Após uma década de trabalhos de restauro e reconstituição profundos, visando “repor os valores artísticos e patrimoniais que a ação sobretudo de Sir Francis Cook em Monserrate transformou num dos principais testemunhos do romantismo de influência inglesa” (p. 18), tais melhoramentos prosseguem ainda, mas avança-se já para a demanda, e quanto possível resgate, das “boas antiguidades e peças contemporâneas expressamente encomendadas para a casa” que o famoso leilão de 1946 dispersou, para que a futura musealização do palácio — quando totalmente restaurado — seja capaz de “transmitir aos visitantes a cultura doméstica romântica (…) de que Monserrate foi o exemplo mais perfeito em Sintra” (administradora Sofia Cruz, p. 22).

Para que um programa tão ambicioso como este possa ser levado a bom porto, torna-se indispensável uma extensa campanha multidisciplinar de estudos, que servem de alicerce de futuras decisões mas também constituem um benefício para a historiografia da arte em geral. É o que sucede com este coffee table book (bastante pesado por sinal, e de incómoda leitura num sofá…), recheado de ensaios que nos esclarecem acerca da história, da fortuna e das personagens desta propriedade sediada num ponto fulcral da serra de Sintra — uma antiga propriedade do Hospital de Todos os Santos (p. 34) e depois dos Mello e Castro (p. 36, 37) — virada à “residência acastelada” (p. 32) que o rei-consorte D. Fernando II fez construir sobre os velhos escombros dum mosteiro altaneiro, adquirido em 1838.

Duas fortes tradições estéticas, britânica e germânica, tiveram ali um inesperado confronto direto em anos coincidentes, o que facilitou “a internacionalização que Sintra conheceu durante o século XIX” (António Nunes Pereira, p. 35): dum lado aquela que lhe foi proporcionada pela “aura de prestígio e de romance”, criada por William Beckford e que alguns versos de Lord Byron fixariam para sempre (1809); e do outro aquela que foi construída pelo rei-artista e pelo barão de Eschwege. O despique entre estes “dois sofisticados programas artísticos” (Maria João Neto, p. 46) é ainda mais curioso pelo facto de D. Fernando de Saxe Coburgo Gotha ser primo direito dos reis ingleses Vitória e Alberto. É verdade que já em 1790-93 o inglês de origem francesa Gerard de Visme, um monopolista do comércio de madeiras brasileiras, havia ali instituído certo revivalismo gótico, inspirado numa abadia inglesa; e que os motivos neomouriscos da decoração interior, sobretudo nos estuques do maravilhoso átrio octogonal, evocando a Alhambra de Granada, tiveram inspiração directa em padrões compilados por Owen Jones (p. 40).

Todas as influências estéticas ali presentes têm cunho britânico, desde o gótico veneziano divulgado por John Ruskin numa série de desenhos publicados em 1853, a uma secção do Crystal Palace chamada precisamente “Alhambra Court” e datada do ano seguinte, desde uma arcaria de Westminster concluída em 1858 ao ornamento dito knowlesiano presente em hotéis e prédios de apartamentos então construídos na capital do Reino Unido — para já não falar dos surpreendentes doze painéis indianos de motivos geométricos vazados em mármore makrana, adquiridos por Cook à família de Sir Charles Canning, governador-geral da Índia Inglesa (v. pp. 304-5).

Estudiosos estrangeiros como Mariana Schedel e Gerald Luckhurst dão neste livro contributos importantes sobre a casa inglesa oitocentista e os jardins de Francis Cook, evidenciando os seus “ótimos níveis de conforto, conveniência, privacidade e salubridade” (p. 63), com transição progressiva entre espaços públicos e privados numa residência deste tipo, e distinção entre áreas sobretudo masculinas e áreas femininas típica de convenções de elite à época, ao mesmo tempo que a simplicidade do traçado aproxima o palácio da “informalidade desejável” de “um verdadeiro pavilhão de jardim” (p. 65). A arquitecta Luísa Cortesão, coordenadora da equipa de intervenção, considera-o “um edifício de uma modernidade tecnológica notável” e “um objecto arquitectónico de exceção” (pp. 225, 235).

“Lazer, descanso e hedonismo, próprios dos meses de veraneio da alta sociedade inglesa” (p. 73) tinham naquela residência a base dos “suficientemente afortunados para serem admitidos no paraíso particular de Francis Cook” (p. 75), entre os quais jardineiros e botânicos profissionais, curiosos pela abundância de espécies exóticas ali reunidas. Condições climáticas excecionais favoreciam a exuberância floral e arbórea (aliás, meticulosamente construída com implacável disciplina cenográfica) e árvores de grande porte cresceram no vale abaixo do palácio ou foram transplantadas para ali com cuidados extremos, como sucedeu a uma tamareira gigante trazida de Cascais. Em 1866, mais de meia centena de variedades de fetos foram enviadas para o enciclopédico jardim de José do Canto, em Ponta Delgada.

A intervenção de Sir Francis Cook também se estendeu ao vizinho convento de Santa Cruz da Serra de Sintra, compulsivamente encerrado em junho de 1835, e depois propriedade do conde de Penamacor até 1873, quando o inglês lho adquiriu. Mas Nuno Miguel Gaspar não conseguiu saber — “apesar das muitas horas de investigação e de largas dezenas de fontes consultas” (p. 101) — se essa intervenção consistiu na cedência de artefactos sacros que não constam do derradeiro inventário ou em obras de restauro, não documentadas, dessa romântica “ruína artística”.

John Somerville aborda o magnata inglês como coleccionador de arte e Vera Mariz apresenta-nos John Charles Robinson, o connaisseur por detrás do dono do dinheiro, que aliás Napier retratou num quadro pendurado na National Portrait Gallery, de Londres. O ímpeto colecionista de Francis começou discretamente num grand tour juvenil, mas no fim da vida a sua coleção de pintura, com mais de 450 quadros dos “velhos mestres” (sic), forçou-o a ampliar a sua Doughty House na década de 1870, tornando-se “uma versão privada mais pequena da National Gallery” e seguramente “uma das mais excecionais em toda a história do coleccionismo de arte” na Europa (pp. 104, 105). Somerville considera mesmo, à p. 114, que “o quanto a sua colecção de pintura valeria hoje está para lá da imaginação”. (O nazi Hermann Göring bem quis capturar o seu As Três Marias no Sepulcro, de Jan Van Eych, vendido em 1939 a um colecionador holandês, por algo equivalente a atuais 70 milhões de euros…)

O inevitável obituário de Cook no Times, de 19 de fevereiro de 1901, reconhece J. C. Robinson como principal conselheiro do poderoso colecionador, mas o antigo superintendente das colecções de arte dum antecessor do Victoria and Albert Museum, e “figura de proa do universo artístico-cultural britânico”, começou por lhe vender parte da sua pinacoteca em 1868. Curiosamente coloca-se a hipótese (“apetecível”, p. 119) de se terem conhecido em Lisboa três anos antes, mas comprovado está que viajaram ao Alentejo em 1872 e conviveram em Sintra em 1877 e 1886. Em 1865 Robinson veio a Portugal por um mês, para escolher objetos suscetíveis de futura exposição, reprodução e até replicação, visitando monumentos, conversando com Sousa Holstein na academia de belas-artes ou amiúde com D. Fernando II no Palácio das Necessidades, o qual lhe franqueou — e guiou — as suas colecções particulares e as da Coroa, permitindo-lhe até desenhar a Custódia de Belém (p. 125). Robinson adquiriu nessa altura um Pentecostes pertencente ao convento da Madre de Deus, que depois vendeu a Cook, que também se interessou pela Lamentação sobre o corpo de Cristo com Santos Franciscanos, um tríptico de Vasco Fernandes, o Grão Vasco viseense, comprado em 1875 a um alto oficial da marinha britânica, e ficaria conhecido como «Tríptico Cook» (doado ao MNAA em 1945 por herdeiros).

Por tudo isso e muito mais, causa estranheza ou perplexidade que Vera Mariz — bolseira de pós-doutoramento — ignore a participação do baronete inglês e do seu conselheiro na importantíssima exposição de arte decorativa espanhola e portuguesa no South Kensington Museum em 1881, que tão influente foi para a criação de um museu nacional de arte antiga em Lisboa, como demonstrou Emília Ferreira em tese de doutoramento de 2011, passada a livro em finais de 2017. Aliás, como não relacionar o absolutamente notável portefólio de Carlos Relvas para o catálogo da exposição de arte ornamental de Lisboa, em 1882, para a qual Sir Francis Cook cedera inúmeras peças, e as campanhas fotográficas que realizará no palácio do inglês nos anos consequentes?

Monserrate Revisitado também nos traz a inesperada história de Tennessee Claflin, a norte-americana tornada viscondessa de Monserrate e Lady Cook por casamento em segundas núpcias com Sir Francis, uma sufragista com dotes de espírita que viveu sobressaltada por chantagistas envolvendo episódios supostamente sombrios da sua vida na América e sofreu por rumores de homicídio do marido inglês. Mas a figura familiar mais fascinante parece-me ser Herbert Frederick Cook (1868-1939), neto de Francis, que Barbara Pezzini comenta “enquanto mecenas das artes na viragem do século XX” que “contribuiu de forma indubitável para aquilo que é, hoje em dia, o mundo da arte britânico” (p. 143), mas não seria reconhecido pela posteridade.

Nem o pai nem o tio foram coleccionadores particularmente ativos, mas Herbert Cook colaborou desde cedo em prestigiadas revistas de arte e contactou com os mais progressivos investigadores de estudos visuais do seu tempo, tornando-se depois curador de exposições, fundador e financiador da Burlington Magazine (1902) — onde escreveu sobre os Painéis de São Vicente em 1909 — e mais tarde membro da direcção da National Portrait Gallery (1916) e da National Gallery (1923). Criou uma colecção de arte, separada da da família, mantida em Doughty House (que todavia reorganizou de acordo com critérios museográficos modernos), ao mesmo tempo que fez doações anónimas para compra de quadros notáveis e foi eficaz na localização e comércio de obras de arte de topo, facilitando o seu trânsito de proprietários privados para museus nacionais do Reino Unido, permitindo reunir e exibir um “cânone de história da arte”.

John Somerville (uma vez mais, mas agora num registo muito pessoal e vívido) e Margarida de Magalhães Ramalho ocupam-se dos últimos proprietários Cook da Quinta de Monserrate e dos momentos ali passados com amigos. Sir Francis Ferdinand Maurice Cook é o retrato acabado do aristocrata despreocupado e excêntrico, um “esplêndido pianista, e um ainda melhor organista”, também compositor, que apreciava a potência do seu Rolls Royce rosa-salmão e foi acusado de vender e dispersar a colecção de arte herdada do bisavô e do pai (mas única forma de contrabalançar o colapso empresarial resultante da crise financeira do fim da década de 1920, e “a colecção era efectivamente o único verdadeiro ativo financeiro da família”, p. 163). A verdade é que, apesar deste contexto, também ofereceu quadros importantes, como um retrato de mulher por Ticiano à National Gallery e um Grão Vasco ao Museu das Janelas Verdes.

A guerra de 1914-18 e a crise financeira internacional haviam criado enormes problemas aos Cook e a Monserrate, que esteve à venda de 1929 a 1933, ano em que o Conde de Mafra e a sua neta de 14 anos Sophia de Mello Breyner Andersen a visitaram. A última vinda de veraneio da família inglesa aconteceria três anos depois, e foi-lhe rendida homenagem em jeito de despedida no portão da quinta, com as bandas de Colares e Sintra a tocarem diante das “forças vivas da terra”. Desde longa data que o rendimento das visitas do parque se destinava ao apoio a pobres através das misericórdias locais (pp. 172, 175). Walter Kingsbury substituirá em 1937, e até ao leilão de 1946, o filho da proprietária do Hotel Lawrence, de Sintra, como administrador residente da quinta. Um diário inédito da esposa de Walter ajudou a investigadora a reconstruir o quotidiano do palácio durante aqueles anos tão conturbados — o ator Leslie Howard passou lá um dia, nas vésperas de o avião comercial em que viajava de volta a Londres ter sido abatido por alemães no golfo da Biscaia (p. 183), por acreditarem seguir a bordo o próprio Winston Churchill.

Depois veio o leilão e o destino incerto do palácio, no qual se pretendeu fazer um hotel. A campanha fotográfica dos Estúdios Mário Novais realizada nessa altura, as de Carlos Relvas, de 1870, 1880, 1883 e 1898, a do inglês David Knights-Whittome, de 1905, e sem dúvida uma outra, promovida pela Câmara Municipal de Sintra por volta de 1920 mas de autor desconhecido, são documentos históricos da maior importância para reconstruir o ambiente decorativo da casa em diferentes momentos e identificar as obras de arte e a sua disposição.

Determinar o destino — por vezes tão sinuoso — de objetos de arte leiloados há setenta anos pode ser um quebra-cabeças, tanto quanto descobrir o paradeiro actual dos 129 desenhos arquitetónicos do palácio que o Estado português também declinou adquirir à Livraria Barateira em 1950 (p. 212) ou dos três vasos gregos que Maria Helena da Rocha Pereira estudou em 1959, mudaram de mãos em 1970 e hoje não se sabe onde estão… (p. 217). Hugo Xavier reconhece que a urgência do leilão, o breve contacto com o acervo no curto período de exposição dos lotes, a falta de um catálogo e a burocracia estatal foram obstáculos conjugados à aquisição direta dum maior número de obras de arte para museus nacionais, em contraste com o ocorrido com a Colecção Burnay em 1936 e a Coleção Barros em 1947.

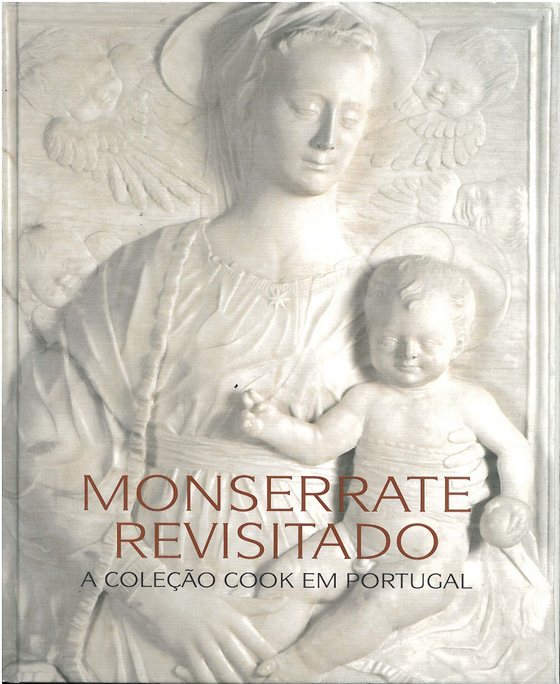

António de Medeiros e Almeida e Ricardo do Espírito Santo Silva foram compradores conhecidos, devidamente documentados nos arquivos históricos das fundações por si criadas, e outras peças chegariam mais tarde a outros colecionadores, como o industrial e mecenas das artes Manuel Vinhas e o referido Francisco de Barros e Sá, ou aparecem de improviso nas casas leiloeiras. Foi o que sucedeu em 2016 com dois aquários com decoração policromada doucai na Cabral Moncada Leilões, em 2017 com uma jarra “em tudo coincidente à que surge numa fotografia da sala de bilhar” vendida no Palácio do Correio Velho e sobretudo com Virgem com o Menino, magnífico relevo em mármore branco de Gregorio di Lorenzo, datado da segunda metade do século XVI, e que a Parques de Sintra consegui comprar o ano passado. Esta é, sem dúvida, uma reconquista merecedora de figurar na capa deste livro, como prova de uma campanha bem sucedida. Falta apenas dizer que uma versão em língua inglesa foi também produzida, projetando internacionalmente melhor a bela história de Monserrate e da coleção Cook em Portugal.

Revisão muito mais cuidada, índices remissivos úteis a estudiosos, um papel menos pesado e definitivamente melhores fotografias das esculturas reproduzidas nas páginas finais e do retrato do bom Herbert Frederick Cook (p. 142) são recomendáveis para uma futura reedição, que — à falta da curiosidade cultural dos portugueses– o interesse dos turistas estrangeiros por Sintra pode tornar possível…

A exposição Monserrate Revisitado — A Coleção Cook em Portugal foi inaugurada a 1 de dezembro de 2017 e pode ser visitada até 31 de maio, no Palácio de Monserrate, em Sintra (das 10h às 18h). O acesso à mostra efetua-se mediante aquisição de bilhete para o Parque e Palácio de Monserrate