Adeus.23 Separações funestas e outros acidentes naturais esteve um ano à procura de uma editora que o aceitasse publicar. Contos não vendem. Dita o mercado e os responsáveis editoriais repetem o mantra. O mercado tornou-se o grande especialista literário do nosso tempo, mas esqueceu-se de que a natureza humana é mais conforme ao caos e à imponderabilidade, ao acidente e aos amores do que à lógica.

Assim, e contra todas as probabilidades, este segundo livro de contos de Luís Rainha tornou-se um dos sucessos literários deste verão. E, tal como as transformações climatéricas causadas pela poluição originam estranhos picos de calor e frio, também a natureza humana está a sofrer os efeitos das sociedades hiper tecnológicas: as alterações da realidade, alterações dos estados de consciência, alucinações, doenças mentais, violências várias, acidentes que atingem as próprias palavras que perderam a sua capacidade de comunicar, que vão corroendo as ligações amorosas, sexuais, eróticas e que condenam os homens a uma solidão profunda e as mulheres ao exercício de todas as maldades. Um livro de ficção cientifica? Uma distopia? Não, um exercício poético sobre a corrosão do amor, da memória e da vida. Ou, como o próprio explica, “estamos num processo de desconexão com tudo à nossa volta”.

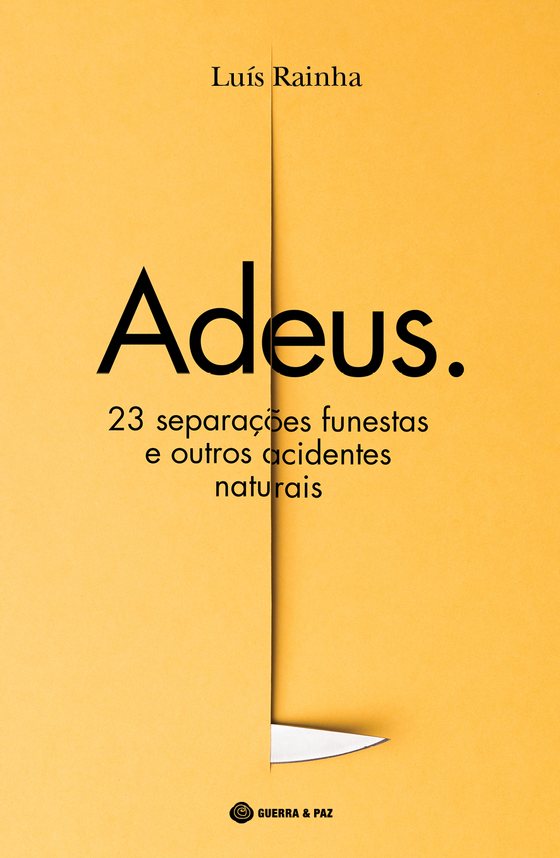

“Adeus. 23 Separações Funestas e outros acidentes naturais” (Guerra&Paz, 15.50 euros)

Há muitas coisas boas a destacar neste livro: desde logo a sua proposta de ficção é honesta, Luís Rainha não está a escrever para vencer um prémio literário, nem para nos convencer de que é o mais recente génio da literatura lusa. Adeus tem aquela simplicidade partilhada com tantos escritores anglo-saxónicos que nos marcaram para sempre e que nunca entrarão no cânone da dita “literatura séria”, como Ballard ou Philip K. Dick. Até porque, como conta ao Observador, a sua escola “é a ficção científica e as revistas de ciência, em especial de física e neurociência”. Depois, porque está muito bem escrito, tem momentos de pura erudição, o que pode irritar alguns leitores: “Já me acusaram de atirar erudição à cara das pessoas”, conta.

Nada a temer, nem todos os contos são de entendimento fácil, mas isso faz parte do jogo. A destruição do real é-nos desde logo dada por palavras incomuns ou em desuso, jargão oriundo da medicina, da justiça ou das novas tecnologias. Quem não gosta de jogos difíceis, onde o que parece ser não é, onde o que está não está, onde é preciso consultar o dicionário ou a wikipédia, não vai gostar deste livro que de várias formas nos conduz à crise do real, em especial no conto Vernissage, onde os leitores são convidados a fazer uma viagem dentro de seis obras de arte e para as verem podem recorrer aos “QR Code” impressos no início de cada história.

Aqui encontramos a memória enquanto mecanismo de auto-ficção sujeito a avarias, que nos preenche a cabeça com imagens que são teatro e alucinação e colocam em dúvida a realidade daquilo que vivemos para contar, como no conto Palimpsesto: um homem a meio de uma noite de sexo descobre que está na cama com outra pessoa que não a habitual namorada e sem saber explicar a si mesmo o que aconteceu decide manter o equívoco, até porque mais ninguém parece reconhecer a troca senão ele. Sonho, alucinação, Pigmaleão e Galatea, a multiplicidades de outros que há em cada um de nós ou, como sintetizou o poeta Rimbaud, “eu é um outro”?

A fragilidade masculina mostrada de uma forma que é pouco usual na literatura que se vai publicando por cá atravessa este livro como um prenúncio de morte; a dependência das mulheres e o medo dessa dependência, a solidão, o abandono. Nestes contos, são os homens que amam de mais, que se sujeitam a maus tratos, que carregam nos braços os filhos mortos, numa espécie de Pietá em que fosse José a receber nos braços um Cristo morto.

Mistério de Melancolia de uma rua, de Giorgio di Chirico, 1914, é um dos quadros onde se pode entrar através deste livro

Adeus é árido e melancólico como as imagens do pintor surrealista Giorgio di Chirico, cheio de brechas, de vazios incómodos, de zonas sem explicação, mas tudo nos é dado com uma normalidade desarmante. Nenhum sentido de ameaça paira sobre estes universos, nenhum excesso de pathos, de dramatismo, não há efeitos especiais impressionistas. Como escritor, Luís Rainha tem muito clara a necessidade de se demarcar daquilo que chama “uma doença coletiva” que atingiu os escritores portugueses, que é a mania de escreverem à Lobo Antunes. “Todos imitam o Lobo Antunes e depois regurgitam aquilo para cima dos leitores”, diz rindo, antes de mandar as mãos à cabeça: “Eh pá, eu não disse isto, ou disse?”.

“As palavras são uma fonte de mal-entendidos”

A frase di-la a raposa ao Principezinho, na obra-prima de Saint-Exupery, infelizmente hoje reduzida a um livro infanto-juvenil sobre a amizade quando, verdadeiramente, é um tratado sobre as promessas não cumpridas pela comunicação humana. Raramente conseguimos que os outros nos entendam e as palavras servem mais como fonte de separação do que de encontro. Como escreve Elias Canetti, “percebi que as pessoas, na verdade, falam umas com as outras, mas não se entendem; que as suas palavras são arremessos que fazem ricochete nas palavras dos outros, que não há maior ilusão do que a opinião segundo a qual a linguagem seria um meio de comunicação entre as pessoas”.

Luís Rainha sugere que a linguagem carregará talvez o germe da sua própria destruição. “Talvez a linguagem esteja a apodrecer”, e isto é visível num dos contos mais estranhos do livro, e porventura aquele que mais pode parecer um mero exercício circense, Marginália. “A ideia ocorreu-me quando vi uns quadros do Caravaggio em que a tinta estava deteriorada e podíamos ver o interior das figuras tornadas translúcidas. Eu imaginei que o mesmo poderia acontecer ao mundo e por fim às próprias palavras. É um conto de onde a maioria das palavras desapareceu”, explica o escritor.

A mesma ambiguidade é retomada no conto Errata: cada acontecimento será desdobrado no seu oposto sem que nunca possamos saber qual das versões é a certa e a errada, ou, indo um pouco mais longe, qualquer coisa que se diga pode ser sempre refutada. As palavras, ao perderem a sua relação com o sagrado, tornaram-se permeáveis a toda a manipulação. Ora, haverá questão mais atual do que a manipulação da verdade consequente da vertiginosa circulação de palavras permitida pelas novas tecnologias?

A Hora do Lobo

Para quem não conhece a lenda ou não viu o filme de Ingmar Bergman com o mesmo título, chama-se “hora do lobo” àquele ponto mais profundo da noite, a hora em que mais gente nasce e mais gente morre. Nesse filme, o realizador sueco filma o progressivo enlouquecimento de um pintor. Em Adeus, Luís Rainha recorre ao mesmo título para nos contar mais uma separação, a mais mortal mas também a mais redentora do livro, porque é a única da qual poderá advir um renascimento. Na doença, o homem regride ao estado de um recém-nascido, ao seu ponto máximo de fragilidade. Assim a hora do lobo seria a hora das metamorfoses, ainda que o autor não seja dado a ver a morte como outra coisa que não seja a decomposição da matéria.

Luis Rainha tem 56 anos e vive atualmente numa aldeia na Beira Baixa. Fotografia: Rui Vasco

Este “que foi o último e o mais difícil conto do livro” é também aquele onde surge aquela que se tornou nos últimos anos a figura central da sua vida: o lobo. O publicitário da Laranja Mecânica (a sua empresa), o editor de Má Criação (a sua editora entretanto extinta), o escritor do romance O Último Segredo de Fátima (sob o pseudónimo de Luís de Castro) fez-se entretanto “mediador de conflitos entre lobos e pastores”. Não vale rir, que isto é mesmo verdade.

Rainha deixou Lisboa, foi viver para a aldeia de Freches na Beira Baixa, inicialmente para reabilitar a casa da família, cujos cinco séculos exigiam a presença de alguém que tomasse conta dos telhados e dos fantasmas, e acabou a trabalhar num projeto destinado a preservar o lobo ibérico. O lobo, diz, “é um fascínio antigo nascido das temporadas que passava casa em criança, por estes animais totémicos alheios e adversos ao que é humano”. Nesta experiência, conta que “aprendeu a conhecer outro país”, a vida “duríssima das pessoas que criam animais”. E o trabalho é mais difícil com os homens do que com os lobos que, devido ao abandono da lavoura, estão a regressar a zonas de onde já tinham desaparecido. “Está a acontecer em toda a Europa, vamos voltar a ser um lugar selvagem”, afiança.

Antes disto tudo chegou a ser pintor autodidata, nos anos 80 ganhou prémios e teve até um convite para uma exposição individual. Mas depois casou, deixou de ter espaço em casa para pintar e a carreira acabou. “Agora sou só um gajo que tem a mania que percebe de pintura”, afirma rindo, mostrando que encara as mudanças radicais da sua vida com a mesma ausência de dramatismo com que as suas personagens encaram as mudanças de personalidade, o ouvir de vozes, a chegada da demência, a avaria das imagens nos sonhos, a erosão da gramática, o deputado que consegue estar em direto em vários noticiários ao mesmo tempo.

Os seus alicerces literários, diz, “são a ficção científica e revistas de ciência, toda uma poesia da desagregação do mundo, e depois o Pynchon, o David Foster Wallace. Recentemente gostei muito do Lincoln no Bardo de Georges Saunders.” Em 2012 publicou, na Tinta da China, os contos de Palavras Difíceis, e agora confessa que escreveu estes de Adeus para se ver “livre de sentimentos que me estavam a poluir a cabeça”.

Palavras Difíceis (Tinta da China), o primeiro livro de contos do autor

Diz não perceber porque é que “em Portugal o conto ainda é visto como um género menor “, não gosta dos contos do Eça, mas acha que temos um grande contista atualmente em Portugal, Alexandre Andrade: “Para mim, As Não Metamorfoses, que ele publicou na Relógio d’Água, é dos melhores contos que já li escritos em Portugal. Mas também gosto da Teresa Veiga e da Luísa Costa Gomes. Penso é que há falta de suportes para o conto em Portugal, como revistas. Para fazer um livro é preciso juntar muitos contos, já se houvessem revistas que pusessem os contos a circular é provável que se criassem mais leitores”.

Os lobos e a vida no campo não alteraram o seu fascínio por máquinas e tecnologias. Só lê livros no kindle: todas as noites leio um conto no kindle para adormecer. Também é conhecido pelas suas polémicas constantes no Facebook, uma delas, com o crítico António Guerreiro, acabou por chegar mesmo às páginas do jornal Público. E sobre essa erosão das relações provocada pelas novas tecnologias, que está latente em quase todos os contos, o escritor deixa a seguinte reflexão:

“Tudo é erótico, logo tudo está ligado, logo pode ser desligado a qualquer momento. A desligação é a morte, a despedida, os constantes desencontros e conflitos. Assim a desconexão acabou por se tornar o tema aglutinador do livro, as várias formas de desconexão a que estamos sujeitos e cujo melhor exemplo é a doença mental porque é uma desconexão com os outros e com o real ao mesmo tempo.”

“Estamos progressivamente a separar-nos, a afastar-nos das pessoas, mesmo das pessoas próximas como os nossos filhos, e a adotar uma nova carne que nos proporciona uma nova modalidade de existência que já não passa tanto pelo corpo mas sim pelas máquinas. Estamos a afastar-nos da pele, do toque, as pessoas estão a jantar mas só 30% delas está ali e o resto já está dentro do smartphone, e só podes aceder e esse lado da vida delas se pegares no teu próprio telemóvel e começares a falar com elas nesse lugar virtual que não é onde está o corpo carnal. Estarei a ser pessimista?”