Personagem de segunda linha na interessantíssima série “3 Mulheres de palavra fazem revolução” de Fernando Vendrell (RTP1, às sextas-feiras e até 18 de Janeiro), Bruno da Ponte morreu no fim da semana passada em Ponta Delgada, com 86 anos cumpridos a 28 de Agosto. Será muito justamente recordado por escritores e leitores açorianos como o mais importante editor regional desde o angrense Manuel Joaquim de Andrade (1889-1961), pela qualidade e quantidade de autores e livros que publicou com a chancela Salamandra entre 1982 e 2005, elevando à tona d’água um “arquipélago de escritores” que é todo um inventário patrimonial sem equivalentes em outros recantos do país, mas a sua multíplice actividade cultural — incluindo jornalismo, galerismo de arte e comércio livreiro — disse logo ao que vinha nos anos 1960, um período particularmente renovado, activo e estimulante da cena cultural portuguesa, com o imparável protagonismo de novas editoras, livrarias, galerias de arte, revistas e suplementos literários e artísticos — além de grupos de tendência experimentalista — que clara e paulatinamente vieram rasgar o espartilho neo-realista ainda tutelar e, sem fazer cedências de qualquer tipo ao regime estabelecido, antes enfrentando o obstáculo censório com destreza e imaginação, ressoaram longa e provincianamente novas tendências internacionais em artes plásticas, drama, bailado, filosofia, literatura, etc.

É verdade que, antes de ser secretário de redacção e editor das páginas sobre teatro do semanário cultural Jornal de Letras e Artes, Bruno da Ponte tinha já tido algum papel no ideário e gestão quotidiana do suplemento de artes e letras do micaelense A Ilha (1952-56), agregando colaboração ilhoa e continental de considerável prestígio e valor. Mas quem ocupe o seu tempo a folhear os 277 números (1961-70) do magazine lisboeta dirigido por Azevedo Martins vai surpreender-se com a qualidade dos textos aí publicados e a perspectiva contemporânea dos temas eleitos.

Ponte — que se formou em Económicas — acumula esse secretariado jornalístico semanal com a actividade de editor na chancela Minotauro, de que foi co-fundador. Uma contaminação de interesses pessoais e da mais viva actualidade cultural leva aos prelos livros bem inusitados para a imagem do país de então que depois obscuramente se cristalizou: Um Mito Moderno de C. G. Jung, traduzido e prefaciado por José Blanc de Portugal (1962); Ética e Psicanálise de Erich Fromm, traduzido por João José Esteves da Silva (s/d.); Diálogos sobre Música de Wilhelm Furtwaengler, com prefácio de João de Freitas Branco (1963); Sinais de Maurice Merleau-Ponty, traduzido por Fernando Gil (1962); Mestre Ubu de Alfred Jarry, traduzido por Luís de Lima & Alexandre O’Neill e prefaciado pelo conselheiro cultural francês Pierre Hourcade (1962) — ou mesmo O Tempo e a Ira de John Osborne (Look back in anger, Faber and Faber, Londres, 1958), prefaciado e traduzido por José Palla e Carmo; e o clássico O Teatro e o seu Duplo de Antonin Artaud, traduzido por Fiama Hasse Pais Brandão, prefaciado por Urbano Tavares Rodrigues.

Convém dizer que neste impulso renovador e progressivo a editora Minotauro não estava sozinha, bem pelo contrário: rivalizava ou tentava ganhar espaço próprio entre outras, tão ou mais motivadas e atentas do que ela, como Ulisseia de Joaquim Figueiredo de Magalhães e Liberto Cruz (a editora do famoso Almanaque), Afrodite de Fernando Ribeiro de Mello e Contraponto de Luiz Pacheco (e outras houve, noutros ramos da edição), com uma das quais, de resto, disputou dois livros marcantes, A Cidade Queimada: Poema de Mário Cesariny de Vasconcellos e Artur Cruzeiro Seixas (1965) e Intervenção Surrealista (1966) de Cesariny — perdendo-os, afinal, para a Ulisseia e duma forma enviesada, para não dizer matreira, que correspondência hoje conhecida esclarece (v. Pacheco versus Cesariny e Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas, 1941-1975).

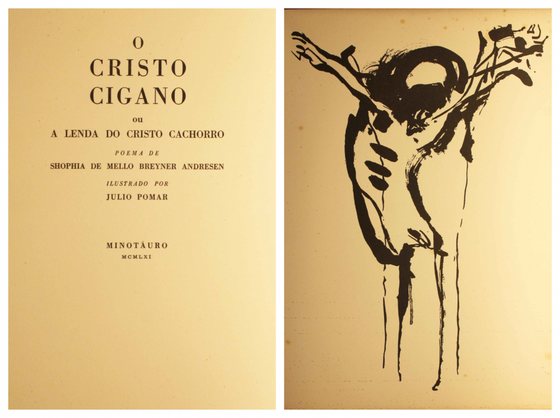

Ainda assim, livros com grande formato, belo apuro gráfico e tiragens pequenas, que se tornaram uma referência à época — o primeiro dos quais, logo em 1961, Cristo Cigano ou A lenda do Cristo cachorro de Sophia de Mello Breyner Andresen, com cinco ilustrações de Júlio Pomar e direcção gráfica de Fernando Azevedo (reapareceu em 1978, pela Moraes, com um soberbo trabalho de José Escada…), seguido de In Memoriam Memoriae de David Mourão-Ferreira, com litografias de Alice Jorge e design de Azevedo (1962), Terrear de António Ramos Rosa, com pinturas (1962) e design de Marcelino Vespeira (1964), ou O Rapaz de Bronze de Sophia, com quatro ilustrações de Fernando de Azevedo (menor, Março de 1966) — demonstravam o pleno comprometimento da Minotauro com escritores e artistas plásticos do seu tempo, em particular os do movimento surrealista — em Abril de 1964 Cruzeiro Seixas anunciava em privado “um próximo fólio para a Minotauro” com as suas “exposições em África”, que não se concretizou. A Divina Comédia de Dante, com traduções de Fernanda Botelho, Sophia e Armindo Rodrigues, e desenhada por António Areal, Menez, Azevedo, Pomar, Vespeira e outros, e O Decameron de Boccaccio, ilustrado por Alice Jorge, João Abel Manta, Fernando de Azevedo, Júlio Pomar e Vespeira, merecem ser lembrados como objectos literário-artísticos marcante da década. Mas mais que qualquer outro livro, creio que Surrealismo-Abjeccionismo, antologia portuguesa imaginada por Cesariny com design de Vespeira (1963), é a assumida opera omnia de Bruno da Ponte enquanto jovem editor, pois relançou-a trinta anos depois, num facsímile (Salamandra, 1992).

A edição de 1961 de O Cristo Cigano ou A Lenda do Cristo Cachorro”, de Sophia de Mello Breyner e ilustrado por Júlio Pomar, um dos primeiros lançamentos da Minotauro

A livraria-galeria Divulgação — a que Bruno da Ponte também se associou — co-adjuvou o lançamento de Poesia Experimental. Primeiro caderno antológico organizado por António Aragão e Herberto Helder, em Outubro de 1964 (um objecto estético-gráfico alternativo, com colaboração de Salete Tavares e António Barahona da Fonseca), e do livro de Ana Hatherly Sigma, com capa de João Vieira, um ano depois.

Das três dezenas de livros editados pela Minotauro, um deles precipitou o seu fim abrupto e inesperado: Teatro em um acto de Luís de Sttau Monteiro, de 1967 (capa de João Vieira), que inclui “A Guerra Santa. Farsa ou talvez não”, lida pela censura e pela polícia política como uma referência à guerra colonial iniciada cinco anos antes — abre, aliás, com uma epígrafe explosiva: “Je suis vif, c’est le principal. Bon appétit, mon général. — Comentário dum cavalo, inventado por Jacques Prévert, que se distingue dos homens do nosso tempo pela inteligência e pelo bom senso”, e praticamente fecha com a fala do Encenador: “Há lá coisa mais linda do que ter na sala, em lugar de honra, o retrato dum filho morto pela Pátria?”.

Bruno da Ponte contou o assalto da PIDE à sede da editora em Setembro de 1967 no texto “A editora Minotauro no labirinto de Salazar”, escrito para Os Anos de Salazar (fascículo 23, Planeta DeAgostini, 2008, p. 159) e as consequências desse “mais dramático ataque jamais perpetrado contra editoras” que fez desmoronar a sua vida pessoal e profissional, que ele reconstruiu como pôde na Escócia, no ensino universitário, em edição ou tradução e escrevendo em 1974 sobre o colonialismo português em Africa The Last to Leave (ed. International Defense and Aid Fund), um folheto que só uma biblioteca portuguesa desde então teve o zelo de adquirir…

Mas uma vez editor, editor sempre; e depois da revolução, Bruno da Ponte passou pela editorial Estampa e pela Teorema (fundada em 1973), até decidir em 1984 abrir chancela própria, e não podendo — por um lapso burocrático — retomar a designação Minotauro, chamou-lhe Salamandra: uma escolha que podemos classificar como irónica pelo facto de este retinto, colorido e simpático anfíbio desenvolver activíssima, dolorosa e fatal réplica ao ataque de predadores e a mitologia grega lhe conferir capacidades excepcionais de resistir ao fogo (editor prevenido no nome vale por dois).

A experiência de exilado ou estrangeirado levou-o então a atender a depoimentos congéneres, como Montparnasse mon village: ficções do desenhista Vasco de Castro (1985), ou a acolher projectos de José Sasportes e Jorge Martins (Daisy: um filme para Fernando Pessoa, 1986), Fernando Gil (revista Análise), Arpad Szenes (ilustrador de Dual, de Sophia), ou o “jornal de emigração” do seu amigo açor-californiano Vamberto Freitas, as Escritas de Além-Atlântico de Eduardo Mayone Dias ou alguns dos primeiros livros de Onésimo Teotónio Almeida centrados na experiência luso-americana, como Rio Atlântico e (Sapa)teia americana: contos, de 1997 e 2000, respectivamente. Voltou aos surrealistas, com João Rodrigues (1937-67) apresentado por Mário Cesariny e os Manifestos de André Breton, e manteve a sua fidelidade a Sophia de Melo Breyner Andersen, e talvez através dela o editor de A Resistência antifascista em Portugal: comunistas, democratas e militares em oposição a Salazar, 1941-1974 de Dawn Linda Raby (1990) e de Nacionalismo, Regionalismo e Autoritarismo nos Açores durante a Primeira República de Carlos Cordeiro (1999) tenha chegado a Gonçalo Ribeiro-Telles e ao seu Para Além da Revolução (1985, 333 pp.), um livro fundamental — embora esquecido — para se seguir o pensamento deste monárquico diligente e convicto, e em consequência disso ambientalista esclarecido e visionário.

Todavia, é sem dúvida pela invulgar reaproximação à sua condição insular que Bruno da Ponte deixou obra editorial historicamente única: em década e meia, 120 livros de 52 autores açorianos, em que, uma vez mais, a metáfora zoológica foi certeira: a colecção Garajau tem como símbolo uma ave facilmente observável nas ilhas, cinzenta clara, de barrete negro cobrindo os olhos e bico longo avermelhado, que mergulha a pique no mar em busca de alimentos observados e escolhidos.

A edição póstuma da obra completa de Carlos Wallenstein (1926-90), por exemplo, salvou-o do completo esquecimento — e para muitos criadores activos, a editora foi porto de abrigo e estímulo contínuo. Muitos o sublinharam, desde Onésimo Almeida que, associando-se a uma homenagem realizada na Casa dos Açores do Norte (Porto, 18 de Fevereiro de 2005), viu nele uma “verdadeira ponte entre as ilhas e o Continente”, que tornou “todos os seus editados menos ilhéus”. Mas também o jornalista e hoje escritor consagrado Joel Neto, que na Grande Reportagem de 23 de Julho desse mesmo ano, diante da ameaça de fecho da editora, recolheu impressões de vários autores e fez um panorama da condição livreira do arquipélago. E hoje podemos de algum modo reconhecer o legado ponteano no árduo trabalho desenvolvido por Carlos Alberto Machado (Companhia das Ilhas), editor no Pico, entre outros, da obra completa de José Martins Garcia e Vitorino Nemésio (em curso de parceria com a Imprensa Nacional, sob direcção de Luiz Fagundes Duarte).

A verdade é que, por limite de idade do editor e depois pela hecatombe do seu distribuidor Sodilivros, os livros da Salamandra simplesmente desapareceram de circulação, colocando doravante em questão como salvaguardar esse património literário editado. Também no arquipélago, iliteracia dominante e persistente, mais escassez de livrarias ou bibliotecas, parecem recomendar a digitalização integral desse arquivo, disponibilizando-o em acesso aberto, com total vantagem para a identidade insular a preservar, a diáspora transgeracional incluída. Aliás, é solução já conversada por alguns, em círculos alheios aos poderes públicos locais. Seria uma forma de retribuição da dádiva de Bruno da Ponte. Outra, mais fácil e imediata, seria incluí-lo na Enciclopédia Açoriana digital, onde muito estranhamente nenhum verbete lhe é dedicado, da mesma maneira que a “insígnia autonómica de valor” (sic) que lhe foi atribuída por Carlos César em 2009 denota muito fraco entendimento da importância da sua obra de editor, um editor cujas convicções políticas pessoais — de acordo com o testemunho de um amigo próximo — não vinham a caso ou colidiam em ambientes de boa e generosa convivialidade, nem na actividade profissional, enquanto editor de António Manuel Couto Viana, por exemplo. E o próprio Bloco de Esquerda açoriano, se não quiser ficar-se pelo proveito meramente instrumental dos créditos deste seu militante, candidato e mandatário eleitoral, terá de fazer muito mais pela posteridade do seu legado, do que enviar à imprensa uma nota de pesar escrita em muito mau português.