Título: O Custo de Vida

Autor: Deborah Levy

Editora: Relógio D’Água

Ano da Edição: 2019

Páginas: 142

Preço: 16€

O Custo de Vida é o segundo livro de um tríptico autobiográfico de Deborah Levy. Foi editado em julho pela Relógio D’Água

A literatura não se faz de histórias bem escritas no sentido escolar do termo. Um livro não é “bom” apenas por estar bem escrito, mas é bom pela proposta narrativa que contém nas suas camadas mais profundas. Escritores que romperam ou desestabilizaram as regras gramaticais e produziram livros que os críticos da altura consideraram “mal escritos”, confirmaram-se depois como autores de obras fundamentais. Hoje abundam os livros bem escritos ou seja, que dominam as regras gramaticais, têm uma boa oficina, são virtuosos a formar frases, mas aquilo que a sua narrativa nos propõe é nulo de interesse, de amplexo, de risco. É apenas mais um exercício de “tagarelice” que a modernidade transformou em literatura, como escreveu Maurice Blanchot. Entre estas propostas desonestas, no sentido que vendem como literatura, uma história da carochina, estão os livros autobiográficos.

Uma evolução da escrita diaristica, que cruza factos e ficção, memórias com invenção mas que, tal como nos velhos diários, as histórias que contam servem sobretudo para que alguém se conte a si mesmo e sinta que a sua vida como menos vã, talvez até um pouco heroica. Certamente sentem que, assim, podem lutar contra o tempo que a todos nos dissolve no esquecimento, e só essa luta desesperadamente humana pode justificar que toda a gente acredite que a sua vida dava um filme… Ou um livro. É verdade que Proust fez isso, que Marguerite Duras fez isso… Mas todos estes que acabo de nomear não se limitaram a olhar para si mesmos a partir do exterior, como um jogador de futebol que fala de si na terceira pessoa do singular, ou como uma Norma Desdemond louca, que alucina um realizador de cinema a fazer close up sobre a sua pessoa. A autobiografia só tem sentido se servir à literatura e aos leitores para abrir uma brecha de luz sobre lugares insondáveis da nossa existência individual ou coletiva, se a partir dela se engendrar uma experiência agónica, desassossegante que nos leve a alguma espécie de conhecimento.

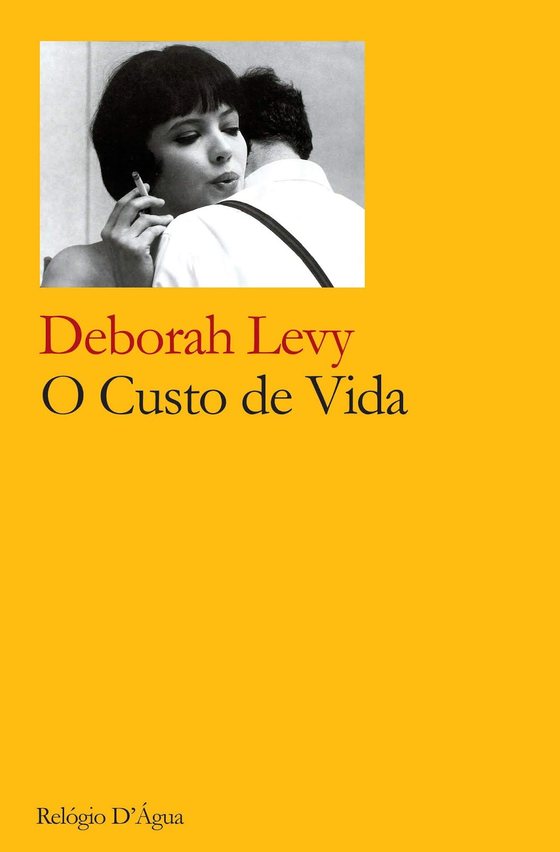

A edição portuguesa de O Custo de Vida, da escritora inglesa Deborah Levy, tem na capa um fotograma do filme de Jean Luc Godard, Viver a Sua Vida/Vivre Sa Vie. O rosto belo e enfadado de Anna Karina, criam boas expectativas e abrimos o livro, com chancela da Relógio D’Água, com o entusiasmo melancólico de ter nas mãos algo tão bom como este filme de 1962. Mas as aparências enganam, bem sabemos. O primeiro capitulo prende a atenção do leitor, sobretudo daquele que não sabe ao que vai ou que não exige de um livro mais do que alguns momentos de escapismo: a autora relata um flirt casual entre uma adolescente e um homem mais velho num bar do Caribe. O esboço das personagens — a jovem inteligente, cheia de vida interior, e o homem que, na verdade, só quer sexo e não tem mais para oferecer ao não ser uma conversa tosca que denota insensibilidade e condescendência — devia deixar-nos logo em alerta, até porque a autora aproveita o papel de observadora para conceber um diálogo cheio de subtilezas e metáforas interessantes sobre as relações amorosas. Terminamos o capitulo à espera de ver o que acontecerá à jovem mergulhadora solitária.

Porém, a mulher central deste livro, a jovem do bar das Caraibas, não é a prostituta Nana/Anna Karina. A mulher central deste livro de pendor feminista é a própria autora, Deborah Levy. O enredo? A sua vida quotidiana, pequeno-burguesa, após ter decidido terminar um casamento longo, a sua nova (e quase heroica) vida numa zona menos nobre de Londres onde não tem espaço para o antigo sofá nem para todos os seus livros. A jovem mergulhadora que vem à superfície e se vê sozinha no mar durante uma tempestade é, afinal, apenas uma imagem de força e beleza da qual a autora se serve para se projetar a si mesma e à sua história. É que, não obstante sabermos que desde que o mundo é mundo sempre houve mulheres sozinhas carregando as suas crias, a escritora crê estar a viver uma odisseia homérica, digna de servir de exemplo a humanidade. É nessa ilusão que vai permanecer ao longo das 142 páginas do livro. A nós leitores, cabe-nos o papel segui-la deslumbrados com a sua coragem.

O livro abre com uma epigrafe de Marguerite Duras, uma escritora que creio ter feito mal a muitas candidatas e candidatos a escritores. Deborah Levy faz parte desse grupo. A autora esforça-se para, como Duras, mostrar as mazelas e a dor da sua “Vida Material” sem conseguir sair de uma elencagem de episódios quotidianos construídos na crença de que vai encontrar um espaço de diálogo fácil e pacífico com os leitores. Ora Marguerite Duras nunca temeu contendas com os leitores, e sabia que um espaço de diálogo entre duas pessoas é algo raro, difícil, quase um milagre. A forma como a escritora francesa usava as situações e as palavras mais simples deu a muitos a ilusão de que podiam facilmente imitá-la. No entanto, como nota Blanchot, nada é mais duro do que as coisas simples, pois nelas “nada pode revelar-se” abrindo espaço para tudo o que há de incomunicável entre as pessoas.

Ora Levy não consegue dar qualquer densidade aos acontecimentos que narra e nunca deixa de parecer uma adolescente auto-centrada, egótica, para quem os outros são apenas bonecos que servem para se compor dentro de um quadro politicamente correto. E não escapa nada: há o amigo homossexual, a velha galesa, a aluna indiana, o cão, e até as vespas e as traças dentro de casa servem para mostrar que está por dentro de todas as causas da moda.

Por volta do quarto capítulo já adquirimos alguns conhecimentos valiosos para acrescentar ao inventário da feminista encartada, a saber: as mulheres choram como mulheres e os homens choram como homens. O único homem que a autora viu chorar “como uma mulher” era homossexual; os homens não mencionam os nome das mulheres com as quais se relacionam, usam apenas os substantivos, como “minha mãe”, “minha esposa”, etc., porque não lhes dão o crédito de terem uma existência própria. Por isso, nenhum homem neste livro tem nome, só as mulheres. A poeta americana do século XIX, Emily Dickinson, era afinal uma protofeminista que escolheu a reclusão como protesto contra a sociedade patriarcal.

Por esta altura, comecei a pensar em Antígona, a filha de Édipo, que desobedecendo ao rei Creonte decidiu enterrar o irmão Polinices e foi, por isso, encarcerada a pão e água numa gruta. Há, na literatura, mulheres exemplares de força, coragem e determinação ante a perda e o caos que, em tempos de #metoo, deveriam ser chamadas a inspirar a luta feminina. Mas estão enterradas sob camadas de má literatura. Se temos Antígona, Alceste, Cassandra, Ifigénia e Sherazade, mas também as irmâs Brontë e Santa Teresa d’Ávila, porque é que vamos gastar tempo da única vida que temos ao nosso dispor com o quotidiano de uma escritora que se escreve como se fosse uma personagem bigger than life? Note-se neste excerto como a autora se vê como uma Scarlett O’Hara porque decidiu comprar uma bicicleta (elétrica, claro) com a qual faz diariamente uma subida íngreme até casa:

“E depois adormeci ainda de jeans e botas como uma vaqueira, salvo o facto de ter o céu como pradaria”.

Ou então:

“Eu gostava dos botins pretos, com o seu calor reconfortante e as suas propriedades mágicas (…) e o casaco de carteiro parecia constituir uma espécie de contraponto para a camisa de noite de seda preta. Eu era o homem. Eu era a mulher. Quem sabe se não seria a xamã?”

Levy não se cansa do espelho, mas ao invés de usar um telemóvel e fazer selfies, achou que retratar-se num livro era mais edificante. E, no entanto, apesar da abundância de banalidades ou por causa delas, o livro embala-nos pela total ausência de esforço que nos pede. Os olhos vão descodificando as palavras, os episódios narrados atravessam como fumo a nossa mente e rapidamente se perdem. E, há que ser franca, isso sabe bem. A leitura como descanso, ao compasso de cafés num dia de sol, como quem vai passear ao shopping ou se estica na praia, tem toda a legitimidade, mas não a façam passar por aquilo que ela não é: literatura.

Dir-se-ia que a escritora de O Custo de Vida tem algum instinto para encontrar uma boa história, mas sempre que isso acontece ela desvia-se e prefere falar de si mesma — no inicio, a jovem mergulhadora e, já perto do fim, a história da mãe de Levy que fugiu da África do Sul por se ter envolvido na luta anti-Apartheid e que nunca se adaptou a Londres. O capítulo sobre a mãe tem uma força incrível pela forma como a escritora cruza memórias da sua infância com factos da vida materna, com a sua própria fragilidade face à sua perda e com a reflexão sobre a loucura que há em todas as mães, de que Freud falou mas Herberto Helder materializou prodigiosamente n’Os Passos em Volta. Contudo, logo depois desta incursão no húmus da vida, Levy opta por falar das atribulações da sua vida de escritora de sucesso que vai ter um livro adaptado ao cinema.

Ao longo da narrativa, a escritora usa todos os lugares comuns que o feminismo criou para falar dos homens. Leia-se por exemplo Teoria King Kong, de Virginie Despentes (da editora Antígona), para ver como se pode escrever um livro profundamente autobiográfico, duro e feminista, sem nunca estabelecer barricadas entre mulheres e homens. Já Levy, mesmo quando intui que as relações humanas são profundamente problemáticas, como quando descreve a cena em que a esposa do seu melhor amigo o pisa com a biqueira da bota, num ato de provocação, sedução e violência, escolhe não explorar esse facto e passa a descrever-se a beber um copo de água na varanda, no meio do nevoeiro, etc.. Neste excerto pode ver-se a simplificação do pensamento da autora:

“Tornei-me obcecada com a minha bicicleta elétrica. Tinha rodas. Certa noite, pedalei umas vinte milhas, pelo menos, para comparecer numa festa. Atravessei estradas a toda a velocidade, com o meu vestido a esvoaçar atrás de mim. Talvez as minhas filhas e a minha e-bike constituíssem a minha única felicidade. Assim que me juntei à festa, um homem alto de cabelo grisalho aproximou-se para falar comigo. Disse-me que escrevia biografias militares, sobretudo centradas no período da primeira Guerra Mundial e pediu-me que lhe passasse um canapé”.

Apesar de Debora Levy nos querer convencer que a sua vida é um caos no ano da graça de 2018, com milhares de homens, mulheres e crianças a morrerem diariamente nas costas da Europa, é preciso lembrar, voltando a Blanchot e a Homero, que o caos não pode ser visto nem contado, só vivido.

O Custo de Vida é o segundo livro de uma trilogia autobiográfica que a autora vem publicando. O primeiro, Coisas que não quero saber, já está publicado em Portugal, também na Relógio D’Água.