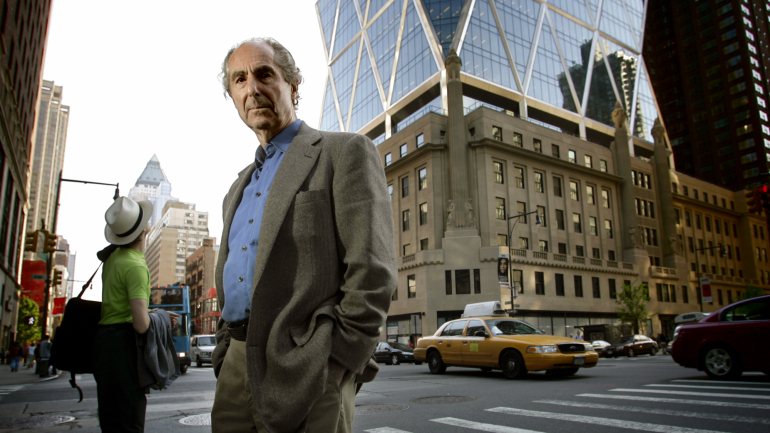

Como acontece com a grande maioria dos escritores extraordinários, toda a obra de Philip Roth concentra-se à volta de um leque relativamente reduzido de preocupações que vemos serem reiteradas de forma obsessiva. Operação Shylock, o décimo nono livro de Roth, agora publicado pela Dom Quixote, não foge a esta regra. Operação Shylock narra a história, pretensamente autobiográfica, do período em que Roth, a recuperar de uma depressão profunda, se viu a braços com um sósia, também chamado Philip Roth, que se fazia passar pelo escritor em Israel para promover a causa do diasporismo sionista. Ainda que o romance não seja um dos mais conseguidos de Roth, encontramos nele três aspectos centrais para Roth e que servem de referência óbvia para o contexto da obra do escritor americano.

Judaísmo

A ideia de identidade judaica para Roth encontra-se perfeitamente resumida num episódio relativamente curto do romance em que Roth conhece uma mulher adoptada por uma família cristã que se convencera de ter sido abandonada por pais judeus no adro de uma igreja de Paris, em 1944, para que não fosse tomada por uma recém-nascida judia. Para esta mulher, a prova inabalável do seu judaísmo estava no facto de se ter sentido a vida inteira inadaptada, visto nunca se ter considerado propriamente francesa. Nesse mesmo episódio, um amigo de Roth diz ao escritor que a prova de que este é “exclusiva, total e irremediavelmente” (p. 61) judeu está precisamente no facto de continuar a negar o seu judaísmo. Como acontece também em Proust, Roth parece considerar a vontade de passar por gentio um dos traços mais característicos da comunidade judaica. Todos os judeus querem, para Roth, simultaneamente integrar-se e sobressair-se.

Como seria expectável, ao representar os judeus como pessoas cheias de defeitos, bastantes deles correspondendo à imagem estereotipada que é feita dessa comunidade, Roth foi ao longo da sua vida acusado de ser um judeu anti-semita. A resposta mais extraordinária que o escritor daria a esta acusação está no artigo “Some New Jewish Stereotypes” em que Roth ataca dois dos seus mais ferozes críticos, Harry Golden e Leon Uris. Diz Roth que escritores que representam os judeus como americanos iguais a todos os outros estão a passar uma esponja sobre a guetização a que estes foram remetidos e que os forçou a tornarem-se numa caricatura de si mesmos. Roth vai mais longe e explica que o desejo mais íntimo dos seus concidadãos norte-americanos é o de poderem polir e pentear os judeus, de socializarem o anti-social e aculturarem o anti-cultural para assim se convencerem de que vivem numa sociedade justa e, dessa forma, apaziguarem a sua pesada consciência.

“Operação Shylock”, de Philip Roth (Dom Quixote)

Roth dirá também que felizmente para estes gentios norte-americanos haverá sempre escritores judeus como Golden e Uris que lhes jurarão a pés juntos que a vida nos guetos nova-iorquinos a que os judeus foram remetidos é excelente. Num comentário perfeitamente adequado à discussão que hoje se vive acerca dos limites da liberdade de expressão, Roth acrescentaria ainda que ao deixarmos de poder dizer certas coisas com medo de que os fracos de espírito as interpretem mal estamos a ceder ao racismo e ao anti-semitismo em vez de o combatermos. Roth garante não estar minimamente preocupado em convencer os gentios a gostarem de judeus, apenas a não os quererem matar.

A vida como criatura indomável

A estranheza da história que acontece a Philip Roth em Operação Shylock é tão grande que Roth recorre a todos os mecanismos à sua disposição para a tentar circunscrever. Ao ver diante de si uma versão de si mesmo que não consegue compreender, Roth tenta elencar o seu sósia na longa lista de personagens que anteriormente tinha criado a partir da sua própria vida:

“Tinha a sensação de estar a ler-me uma história escrita por mim, a verdade é que não passava de mais uma ridícula tentativa minha de converter numa construção mental daquelas que, por profissão, tão bem conhecia aquilo que mais uma vez se havia revelado em toda a sua realidade objectiva. É Zuckerman, pensei (…) é Kepesh, é Tarnopol e Portnoy (…) como se não pudesse existir uma vida exterior dez mil vezes mais inimaginável do que a vida interior” (p. 38)).

O desespero que Roth aqui sente, ao perceber que a vida extravasa a literatura e que por mais que tente não pode forçar o mundo a entrar na sua ficção, é em tudo semelhante ao de Swede Levov, em Pastoral Americana e ao do pai de Marcus, em Indignação, por exemplo. A Pastoral Americana conta a história de um homem que teima em controlar os termos da sua própria vida, uma vida que, até certo ponto, parece ser absolutamente triunfal. Levov consegue calar qualquer tipo de inquietação e viver uma vida digna e honrada até que tudo desaba catastroficamente no dia em que a sua filha decide explodir com uma estação de correios à bomba.

Indignação é a história de um jovem universitário cujo pai enlouquece ao aperceber-se de que, ao tornar-se um jovem adulto, o seu filho saiu da sua alçada e tornou-se absolutamente vulnerável ao mundo, ao compreender que “a mínima coisa, a coisa mais insignificante pode destruir” Marcus. A descoberta de que o rumo das suas vidas não depende em nada das suas vontades irá então conduzir à completa erosão das personagens de Roth.

Num ensaio a que chamou “Juice or Gravy?”, Roth conta que um dia, ao sentar-se numa cantina, reparou numa folha com dezanove frases sem qualquer ligação entre si. Ao lê-las, o escritor decidiu que essas frases seriam o início dos seus dezanove primeiros livros como forma precisamente de aceitar o quão pouco lhe cabe a si controlar o rumo da sua vida. Não deixa de ser, por isso, peculiar que o livro em que Roth se coloca no centro de uma intriga que tenta desesperadamente reduzir à dimensão de um romance seja o último a começar pelas frases aleatórias que Roth alegadamente encontrou numa cafeteria no final dos anos 50. Mais peculiar ainda é o facto de a frase inicial do romance ser “por razões legais, tive de alterar alguns factos neste livro”, uma vez que, acreditando na palavra de Roth, o papel com as dezanove frases vem ainda mais esbater a fronteira já de si ténue existente entre mundo interior e mundo exterior que pontua Operação Shylock.

A derrota perpétua

Um dos aspectos mais dolorosos para Philip Roth no confronto com o seu sósia em Operação Shylock é a sensação de estar a perder em casa, o desespero de ver um homem sem qualquer talento para a escrita a criar uma narrativa mais credível do que a sua (“o seu artifício é falso até ao tutano, uma caricatura histérica da arte da ilusão (…) tudo cada vez mais hiperbolizado, supersimplificado, divorciado das provas concretas da mente e dos sentidos – e mesmo assim ganha!” (p. 299)). A sensação de que a vida, e particularmente a vida de um escritor, consiste na aceitação de uma perpétua derrota premeia toda a obra de Roth.

Em Némesis, Bucky Cantor ao procurar salvar as crianças do seu bairro durante uma epidemia de pólio condena-as à desgraça. Em Complexo de Portnoy, ouvimos a história de um homem que não se consegue libertar da culpa nem ceder a ela e fica assim paralisado numa posição estéril, a meio caminho de tudo. Em Indignação, mesmo depois de morto, Marcus continua sem compreender nada da vida que levou, restando-lhe apenas formular hipóteses nunca extraordinariamente verosímeis. Em Pastoral Americana, Levov, ao tentar retirar a sua família para um paraíso onde possam cumprir o sonho pastoril americano, vê a sua filha rebelar-se violentamente contra si e contra o seu mundo, implodindo-o, e Zuckerman, ao tentar contar a história de Levov, compreende que tornarmo-nos escritores consiste em reconhecermo-nos permanentemente errados.

América, corpos e almas: Philip Roth foi um anatomista do século XX

A melhor passagem de Roth é precisamente sobre a ideia de que viver não é mais do que encolher os ombros e aceitar a nossa derrota. Em Pastoral Americana, a certa altura, Zuckerman sente remorsos por inicialmente ter tomado Levov por um homem banal. Diz Zuckerman:

“A verdade é que, seja como for, a vida não tem a ver com estarmos certos acerca dos outros. Viver é estarmos errados acerca dos outros, errarmos e errarmos e errarmos e a seguir, depois de ponderarmos bem as coisas, errarmos de novo. É assim que sabemos que estamos vivos: estamos errados. Talvez a melhor coisa a fazer seja esquecer isto de estarmos certos ou errados acerca dos outros e deixarmo-nos ir. Mas se conseguem fazer isso – bem, sorte a vossa”.

joaopvala@gmail.com