A premissa em que ainda assentam alguns festivias com muitos concertos à mesma hora — a de que ainda há diferentes tipos de público e cada um gosta do seu estilo de música — pode parecer desatualizada, mas este sábado houve mais uma prova de que as coisas não são necessariamente assim. À mesma hora em que atuava no Coliseu dos Recreios o rapper e cantor Slow J, considerado quase consensualmente o cabeça de cartaz do segundo e último dia do festival Super Bock em Stock, chegavam-nos relatos de que o Teatro Tivoli BBVA estava cheio para ouvir o norte-americano Josh Rouse. Confirmava-se assim que afinal ainda há públicos diferentes: o de Josh Rouse era mais velho (“isto é só betos, quase”, diziam-nos à distância), enquanto em Slow J tínhamos ao nosso lado, à nossa frente e atrás de nós maioritariamente jovens, de insta stories em punho porque o telemóvel é uma arma, alguns de chapéu na cabeça. “Só vim para ver isto, o resto que se f…”, ouvíamos bem ao nosso lado.

Apesar de Josh Rouse ter levado uma parte do público consigo para o Teatro Tivoli BBVA, o Coliseu dos Recreios foi-se enchendo para ouvir o menino prodígio do hip-hop nacional que se fez homem e já não faz apenas hip-hop. Nunca a sala esteve a abarrotar de gente como no dia anterior, quando ali atuou Michael Kiwanuka, mas foi-se gradualmente compondo até à quase enchente, depois de um início com relativamente pouco público (era fácil, quando já a primeira canção de Slow J se ouvia, arranjar um bom lugar na plateia em pé).

Foi um concerto emotivo, o de Slow J, com referências à família (a que se veio somar um filho, “o Augusto, o Augustinho”, nascido no ano passado) e à perda de uma figura tutelar como a do seu avô, embora nos tenha parecido mais capaz de cativar os já conquistados do que arrebatar quem o pudesse ter ido descobrir esta noite. Ao contrário do que aconteceu no antigo palco principal do festival irmão deste Super Bock em Stock (o Super Bock Super Rock), aquando da apresentação do primeiro disco de Slow J, The Art of Slowing Down, o português apresentou-se sem banda. Num dos cantos do palco, escondidos, estavam alguns colaboradores, entre os quais o teclista e guitarrista Francis Dale, que ainda deu uma “perninha” num tema. Porém, em quase todo o concerto vimos Slow J sozinho, de microfone na mão.

Se quisermos ser otimistas, podemos acreditar que Slow J esteve sozinho em palco por este novo disco ser um álbum de reclusão, nascido no silêncio, das dúvidas interiores e do recato. Um disco “virado para dentro”, como nos explicava quando ele saiu. O que vimos durante pouco mais de uma hora não foi uma revelação nem uma consagração ao vivo e a cores — a primeira acontecera no palco secundário do Super Bock Super Rock, a segunda no palco principal desse mesmo festival —, foi um concerto em que Slow J mostrou todo o seu talento. Provou, primeiro, que as suas canções novas têm uma coesão, um fio condutor e uma singularidade que o tornam diferente de todos os outros. Mas mostrou também que tem hoje um domínio do microfone espantoso na dicção, no controlo da respiração e na capacidade de disparar palavras a uma velocidade impressionante para logo a seguir experimentar também o canto, dando voltas às canções pelo ritmo como as canta e pelos efeitos usados.

O que talvez lhe tenha faltado é companhia, a dose de surpresa e imaginação que os seus antigos colaboradores de palco Francis Dale (sobretudo nas teclas) e Fred Ferreira (bateria) conferiam aos concertos, apresentando as canções com arranjos diferentes das versões de estúdio, estendendo os temas em viagens musicais e instrumentais. Isso distinguia Slow J ainda mais do movimento de que ele gosta mas em que não se quer prender, o chamado “hip-hop tuga”. Não parece que isso tenha importado muito quem ali estava, maravilhado pelas canções que ouvia, a cantar a plenos pulmões letras inteiras quase com sofreguidão. É inteiramente compreensível, porque é difícil não ficar maravilhado com a força das canções de Slow J, independentemente do embrulho com que elas chegam.

“Gostava de dedicar este concerto ao meu avô e ao meu filho”

A primeira canção foi “Também Sonhar” e logo aí Slow J deu um sinal de que este não seria um concerto de Slow J e convidados, como aconteceu na Altice Arena, no Super Bock Super Rock, em que levou gente como Plutonio, Richie Campbell e Carlão para cima do palco. A voz de Sara Tavares ouvia-se à distância nas colunas, pré-gravada, mas aquela batida ao mesmo tempo festiva (quase dançante) e melancólica valia por si, somada à voz de Slow J naquele registo meio resmungão que o próprio já comparou ao de “um bebé chorão” que come as palavras. É a primeira canção do seu segundo (e mais recente) álbum, You Are Forgiven, e define muito do que é o disco, uma reflexão musicada e emotiva sobre o desafio de “ser pai de família mas também sonhar”, de ser responsável e louco ao mesmo tempo, de não deixar os sonhos perderem-se na espuma dos dias ou nas obrigações que tantas vezes são auto-impostas.

Acabava a primeira canção e Slow J dirigia-se ao público: “Coliseu! Finalmente. F***** é um prazer estar aqui com vocês”, dizia, antes de se atirar a “FAM”, canção afro-cool para pôr a plateia toda a dançar, ginga trazida também pelo rapper e cantor Papillon a entoar os seus versos. Atrás, no ecrã, víamos a imagem da capa do disco novo. “É um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar o meu álbum, You Are Forgiven, estás perdoado. Queria agradecer a todos os que participaram, como o meu boy Fumaxa, que está aí escondido. E obrigado por me deixaram fazer parte desta viagem e fazer a música que eu gosto, como eu gosto até ao fim”, disparava “J” do palco.

Era tempo então de perguntar se isto “é arte ou é ar de duro?”, repescando o resquício mais guerreiro e enérgico do disco anterior. É claro que é arte. Seguíamos para a batida de “Water”, Slow J a caminhar pelo palco e a dar goles numa garrafa de água enquanto se ouviam nas colunas os versos de Richie Campbell, Slow J a cantar esses versos sem microfone e com microfone no fim. Na cara tinha o sorriso de miúdo feliz que em podendo é de não perder — e depois do “hit” chegou mais uma canção certeira do novo disco, “Muros” com a sua sucessão de rimas avassaladora até no ritmo (como se aguenta isto sem travar?), com a farpa “enquanto eles constroem muros / mano, eu moralizo manos / para os mandar abaixo” e com os versos:

“Riam do puto lento

só que agora eu não abrando

se ouvires o som do vento

numa planície distante

são rappers aliviados

de eu não querer o que eles têm

nem com os astros alinhados

eu acabava refém

porque eu curto mais de abraços

do que fotos com alguém

eu não posso ser comprado

isto é tradição de Nach

isto nunca é comparável a um palhaço que entretém

isto é cada dor que eu passo”

Foi então que Slow J fez uma pausa, explicou que em “Water” canta “siga p’a Setúbal conhecer o velho / de quem eu sou tão orgulhosamente neto” e que “perdemos o meu avô”, que deu nome ao seu filho — “é o Augusto, o Agustinho”. A revelação chegou no momento certo, até por anteceder a canção pungida de dores que ficam por contar que é “Às Vezes”, “às vezes dói mas eu escondo”, “mas eu ‘tou fixe / sabes como é que eu sou / (sabes o que eu te conto)”, versos finais de Nerve ouvidos nas colunas e reforçados com palavras proferidas também por Slow J ao microfone.

Nova pausa, o momento era emotivo, tempo de ouvirmos palavras motivadoras, “gostava de poder dedicar este concerto ao meu avô e ao meu filho. Passamos por coisas mais fáceis, difíceis, por sucesso, fracasso, mas é bué importante estarmos focados nos sonhos sonhos, não ficarmos nos patamares em que as pessoas querem que fiquemos. Acreditem em vocês, vale mesmo a pena”. Era altura para voltar a “You Are Forgiven”, para ouvirmos a cantada e dorida mas já apaziguada no fim “Onde é que estás?”, retrospetiva de uma lição profunda:

“Johny boy onde é que estás agora?

Tu só querias ser feliz

Tanta coisa que tu tens agora

Diz ao mundo se estás triste

Deixa o mundo saber disso”

Um dos momentos mais bonitos do concerto chegou com “Lágrimas”, em que Slow J chamou ao palco “duas pessoas muito especiais” para si, Francis Dale na guitarra e um dos seus “primeiros professores de música”, que levou a guitarra portuguesa para uma versão acústica e sentida de “Lágrimas”. Rap? Já tínhamos ouvido o aviso: “Não é rap, nunca é rap, são sonhos escritos num caderno”.

Ao nosso lado havia quem falhasse o tempo de entrada a cantar as canções pela emoção sôfrega de expelir as rimas e o canto, lá em cima Slow J prosseguia com “Teu Eternamente”, “Mun’Dança” — palco momentaneamente vazio, público de ancas e pernas contagiadas pela batida dançante — e “Só Queria Sorrir”, este última garantidamente uma das melhores canções deste ano, capaz de provocar saltos na plateia, volume mais alto, quase gritos a entoar “primeira motivação para eu me tornar quem eu quiser ser”, “eu sempre quis mudar o mundo / mas não mudo”, “são tantas câmaras o que é que eu faço / vou ter de voltar ao primeiro passo / primeiro passo”.

Foi aqui, depois deste momento, que Slow J sorriu, levantou o braço esquerdo, pousou a mão esquerda entre o cimo da cabeça e a nuca, olhou para a plateia de sorriso na cara. Andou pelo palco calado, só a olhar para o público, cara de miúdo espantado, mas o que é isto? “Obrigado Coliseu, do fundo do coração, por me deixarem ter o melhor trabalho do mundo. Prometo-vos aqui uma coisa: vão ver-me a cumprir todos os meus sonhos, espero ver-vos a fazer o mesmo”, ouvimos, antes de mais energia épica com “Mea Culpa”, imagens de corredores e quarto de hospital nos ecrãs a fazerem referência à paternidade e ao parto, “Serenata” do disco anterior repescada em modo crooner, a nova “Silêncio” reconhecida logo às primeiras notas mas repetida por falha técnica. “Tenho a certeza que o meu avô está muito contente lá em cima”, dizia ainda Slow J, antes de atirar as rimas antigas de “Fome”, “Comida” e fechar com “Vida Boa”. Não foi um concerto tecnica e musicalmente espantosamente criativo, foi um concerto seguro, com menos risco do que é habitual em Slow J mas com uma eficiência tremenda. No final, uns metros ao lado do Coliseu, ao pé de uma banca de comida de rua, ainda se ouvia gente a cantar o que acabara de ouvir.

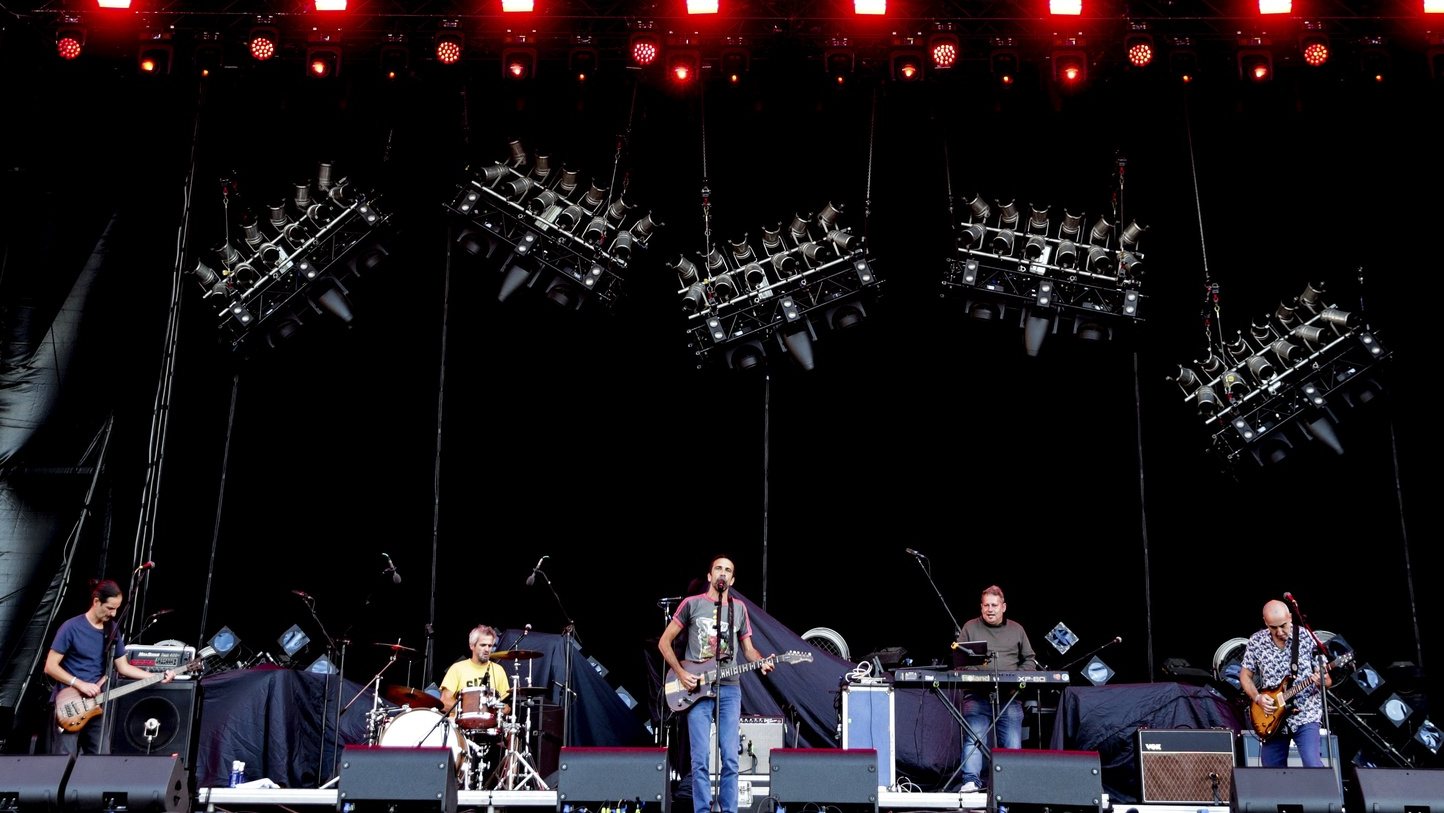

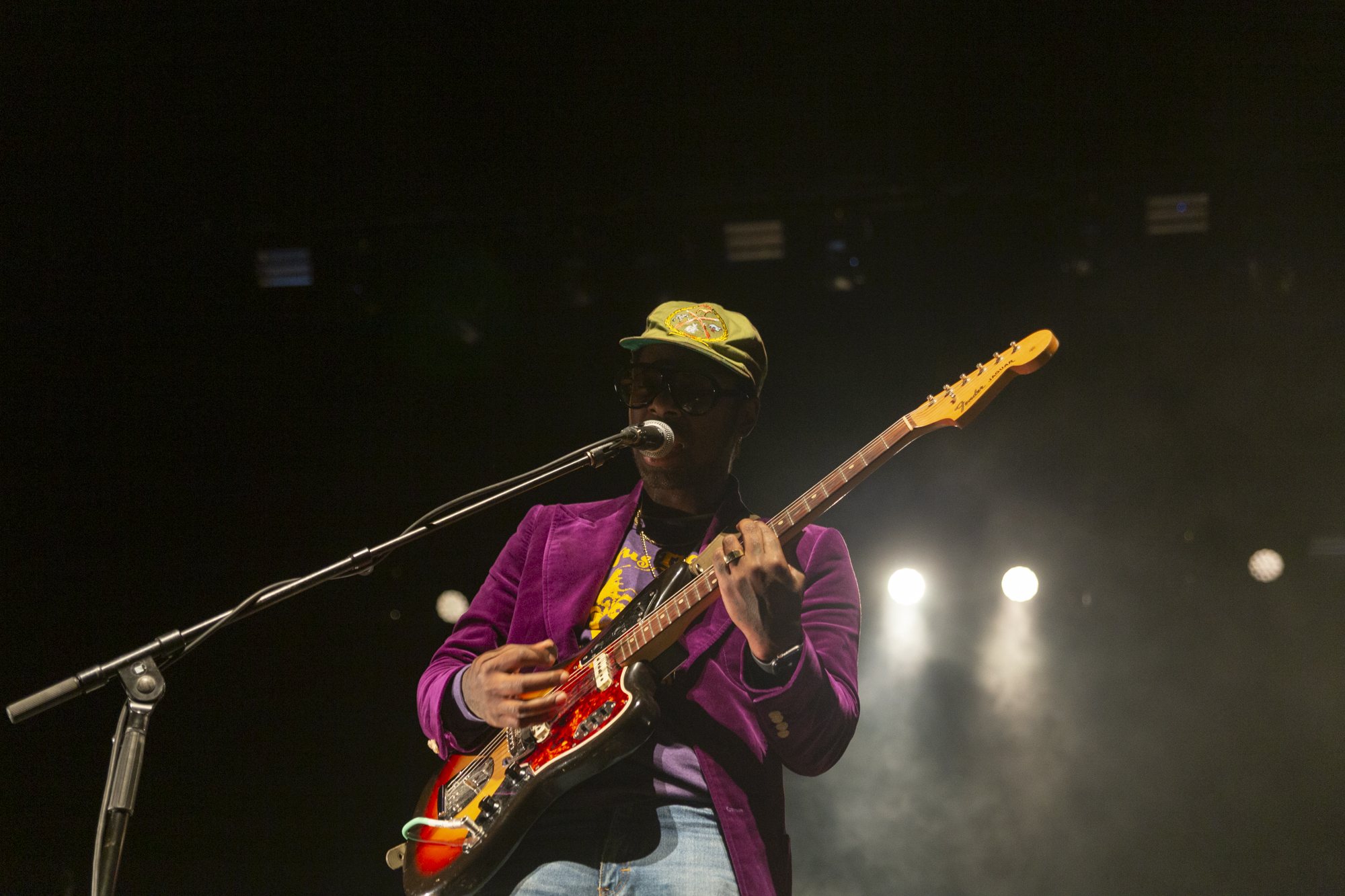

@ JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Que bem soa a tragédia de Marissa Nadler

Se o segundo dia do Super Bock em Stock foi sobretudo de Slow J, houve vários outros concerto de interesse, mais até do que no dia anteiror, o que obrigou ao corropio constante de entra-sai dos concertos que é habitual no festival. Já não conseguimos ouvir Keso e a sua comitiva da crew Paga-lhe o Quarto nem o rock zappiano e promissor dos Zarco, pelo que começámos ao som da norte-americana Marissa Nadler, que atuou ao mesmo tempo da emergente brasileira Tainá. Apesar de algumas falhas técnicas e da demora para entrar (a fila descia a escadaria da entrada do Palácio da Independência), há um charme trágico na música de Marissa Nadler a que é difícil resistir.

A boa notícia foi que o silêncio, indispensável ao peso daquela folk gótica e folk-rock elétrica (transpostas para palco com guitarras, pedais, bateria e percussões), foi o som dominante na assistência. Nem sempre é assim nos festivais e nem sempre foi assim ao longo desta edição do Super Bock em Stock, pelo que foi uma agradável novidade. Ouvimos a belíssima “Dead City Emily”, com Marissa Nadler vestida em tons negros como habitual, com o cabelo a tapar-lhe o olho direito e parte do rosto, alguns sorrisos e palavras timidamente proferidas entre canções. Ouvimos uma grande canção chamada “Blue Vapor”, em que Marissa Nadler soa a uma Lana Del Rey trágica, crua e despojada, a cantar:

“All the times that you called me up

Wishing you would be mine in the morning

I cannot move it on from you

I’ve been foreign, I’ve been turning

Into Blue Vapor”

@ JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Ouvimo-la também abrir uma lata de cerveja (“glup”), desculpar-se pelas falhas técnicas e trapalhice em algumas notas porque “viajávamos só para este concerto, porque eu gosto de Portugal”, ouvimo-la introduzir e interpretar “For My Crimes” e cantar, como se o mundo inteiro se estivesse a desmoronar, a devastadora “Leave the Light On”, antes de terminar com “Hungry is The Ghost”. Urge rever Marissa Nadler num concerto em nome próprio, porque a quantidade de bons discos desta norte-americana (já com mais de uma década de carreira), a sua voz afinada e pungente e a crueza (harmónica) das suas canções já lhe permite grandes concertos.

Não vimos muito mais do que Slow J e Marissa Nadler: no resto do tempo andámos mais tempo a subir e descer a Avenida da Liberdade do que a degustar concertos. Atribuam-se culpas ao formato do festival e à quantidade de concertos interessantes que aconteceram entre as 21h30 e as 23h30. Não ficou um gostinho amargo por vermos pouco de Curtis Harding, rapaz com pé firmado na soul e no rock e outro no funk, ginga na dança e pandeireta na mão a cantar temas com tudo no sítio mas aos quais faltam refrões maiores, força na interpretação, canções que nos façam estremecer, parar e achar que não há muito mais a acontecer em volta.

Ficou-nos um gosto amargo, sim, por vermos pouquíssimos minutos de Helado Negro, cujo concerto no Cinema São Jorge estava anunciado para as 22h mas atrasou perto de dez minutos. Foi-nos possível ver apenas um par de canções antes de descermos a Avenida da Liberdade para encontrar Slow J (às 22h30), notar que a teclista também tocava violino e que esta música é uma espécie de bonita melancolia sonhadora com efeitos relaxantes.

Perdendo a oportunidade de ver Orville Peck, cujo regresso, tal como o de Helado Negro, também se impõe em breve. Já não perdemos a oportunidade de ver os Viagra Boys na Estação Ferroviária do Rossio (mais uma vez com grande fila), com o seu rock febril, em grande parte do tempo instrumental, e com o seu vocalista com “ar de dançarina decadente” — como ouvimos ao nosso lado — e corpo tatuado a serpentear ao som da música. Não foi mau, mas não foi arrebatador, para fecho do festival, enquanto ainda se ouviam Balthazar no Cinema São Jorge e o duo franco-canadiano Haute no Coliseu dos Recreios.