Título: O Silêncio

Autor: Don DeLillo

Editora: Relógio d’Água

Páginas: 96

Preço: 16,50€

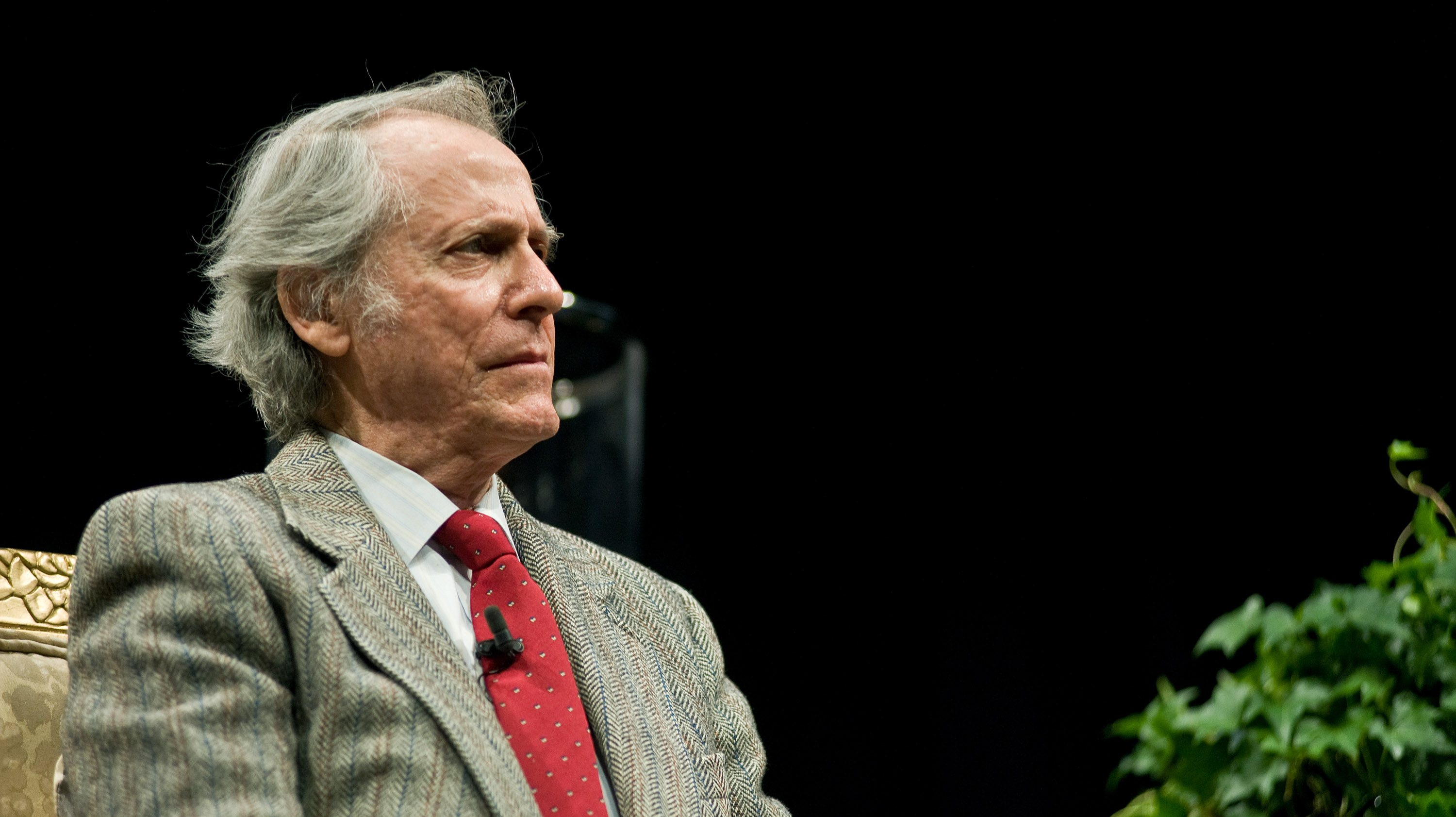

A capa de “O Silêncio”, de Don DeLilllo (RelógioD’Água)

O Silêncio, publicado no final de 2020 pela Relógio d’Água, é um romance rápido em que Don DeLillo cogita um cenário de apocalipse da tecnologia. Tendo um timing certeiro de publicação, convém esclarecer a priori que foi escrito antes da crise da Covid-19. A ação, por sua vez, passa-se em 2022, e o pano de fundo é um apagão digital a partir dos olhos de personagens em Nova Iorque. O romance quer a catástrofe como pano de fundo, e o apocalipse como dimensão psicológica das personagens.

Um grupo de cinco amigo combina ver a Super Bowl. Jim Kripps e Tessa Berens estão num avião que cruza o Atlântico, entre Paris e Newark, para se juntarem a um casal amigo – Diana Lucas e Max Stenner, dois professores universários. O quinto elemento é Martin, um antigo aluno dos dois últimos, obcecado com o manuscrito de 1912 de Einstein sobre a teoria da relatividade.

Está tudo normal até que tudo o que é luz se apaga. O avião perde altura, tem de fazer uma aterragem forçada, e Jim e Tessa saem lesionados. A televisão em que os amigos deviam ver a Super Bowl deixa de funcionar. Nova Iorque escurece, o silêncio impõe-se.

Com a tecnologia em pausa, também a vida parece ficar suspensa. E também a humanidade parece ficar suspensa, já que as personagens entram numa dimensão algures entre o teatral e o robótico.

Nota-se um cenário em que a tecnologia já era parte essencial do humano, enformando as vidas. Aliás, podemos vê-lo nesta descrição de Martin:

“Max habituara-se ao sedentarismo, a estar em contacto com uma superfície, a sua poltrona, sentado, a olhar para o ecrã, a praguejar silenciosamente quando o pontapé de ressalto falha ou quando a sua equipa perde a posse de bola.” (p. 23)

Assim, que será da vida sem essa tecnologia? Imposto o silêncio digital, as personagens cogitam sobre as reações ao mundo novo — que, sem tecnologia, mais parece um mundo velho.

Jim e Tessa sobrevivem ao acidente e, uma vez no hospital, ouvem a enfermeira:

“Eu nada tenho que ver com corpos humanos de carne e osso. Não olho, não toco. (…) Digo a todos que estamos aqui para tratar dos feridos. Não estou aqui para dar conselhos a ninguém acerca da situação actual. Qual é a situação actual?” (p. 47)

Nota-se, no romance, um absurdo permanente ao levezinho, e vozes maquinais que criam desconforto, deixam dúvidas. Não deixa de haver o desfasamento com a maquinação retórica de quem se viu sem máquinas funcionais.

Ao mesmo tempo, num romance curto, parece que é do nada que aparecem frases dramáticas e pretensiosas, uma espécie de poesia incrustada na prosa: “Vejo-me ao espelho e não sei para quem estou a olhar (…) O rosto que me devolve o olhar não parece pertencer-me” (p. 42). Além disso, há um ou outro parágrafo enrolado em torno de um drama que não atinge o leitor: “Será que as outras pessoas sentem o mesmo, alguma vez? Os nossos rostos. E o que é que as pessoas vêem quando caminham pela rua e olham umas para as outras? Será a mesma coisa que eu vejo? As nossas vidas inteiras, tantos olhares que lançamos. Pessoas a olhar. Mas o que vêem elas?” (p. 43)

Ao longo da obra, parece que o subtexto tenta passar por texto, num romance que parece uma peça de teatro a que falta a intensidade da proximidade ao mesmo tempo que insiste, em vão, no vazio, nessa intensidade.

Neste cenário em que, falhando as máquinas, a gente tem laivos maquinais, as personagens não têm tempo para dúvidas práticas, partem logo para as dúvidas com alcance filosófico e geopolítico:

“O mundo em si parece desactualizado, perdido no espaço. Onde está o voto de confiança na fiabilidade dos nossos dispositivos seguros, das nossas capacidades de encriptação, dos nossos tweets, trolls e bots? Será que todos os componentes da datasfera estão sujeitos a distorção e a roubo? E será que só nos resta ficar aqui pasmados, a chorar a nossa triste sorte?” (p. 48)

Não sendo “ainda claro o que aquilo podia significar, até que ponto aquela peripécia aberrante era radical e permanente” (p. 48), as personagens já assumem um estado apocalíptico e permanente perante um apagão. A imagem de Nova Iorque às escuras será trágica, mas não se entende que, perante o choque, não haja aspetos práticos. “Então e se?”, pergunta Tessa. Teatral, questiona a existência, dado adquirido, perante a perda de um dado adquirido: “Então e se tudo isto fosse uma espécie de fantasia viva, com respiração própria?” (p. 67). As personagens soam gastas e cansadas ao invés de reativas, num ato e numa surpresa que exigiriam reação.

Assim, o romance tem uma estranheza que soa a falso, com considerações orais improváveis e diálogos sem traços de oralidade. Para mais, num cenário em que se quer testar a reação humana, ou sugerir uma, mergulhando na condição humana, explorando a psique, ensaiando hipóteses, DeLillo faz coisas como:

“ — O que é feito dos teus sapatos?

— Foram-se embora sem mim.” (p. 77)

Não bastasse e o penúltimo capítulo, que termina com um pergunta, parece deixar o leitor a fazer de espectador da angústia alheia no momento prévio à queda do pano. Ou seja, tendo tido uma boa ideia, DeLillo conseguiu fazer pouco.