O encenador Luis Miguel Cintra escreveu “Pequeno Livro Arquivo”, uma retrospetiva de 50 anos de carreira, que também é balanço de vida e testemunho de sentimento do fim prematuro, face à ‘subvida’ que afirma estar a viver.

A obra, “Pequeno Livro Arquivo — pensamento, palavras, actos e omissões”, sempre ligada ao Teatro da Cornucópia, que fundou, vai ser apresentada no Teatro Carlos Alberto, no Porto, na próxima quarta-feira, dia 29, por José Tolentino de Mendonça, amigo que empurrou Luis Miguel Cintra a escrever, e que também o ajudou a encontrar uma editora.

É um balanço, de facto, da vida, e o sentimento de que a vida terminou prematuramente, porque agora é uma ‘subvida’ aquela que estou a viver”, disse o ator e encenador, em entrevista à agência Lusa, expondo as limitações da doença degenerativa de que padece.

“Pequeno Livro Arquivo”, composto de “pensamento, palavras, actos e omissões”, remonta a 2014 quando Luis Miguel Cintra pensou: “Cheguei a velho”.

Apeteceu-me fazer o balanço do que estava para trás”, recorda agora à Lusa. “Fui rever os textos de representação de cada uma das peças e percebi que ia havendo um fio condutor que ia passando de espetáculo para espetáculo, e que fazia uma história do Teatro [da Cornucópia], com os textos [dos diferentes] dramaturgos, através das várias épocas”.

Depois, “tudo seguido, é um retrato meu, uma espécie de autorretrato permanente […], consequência da dramaturgia de cada espetáculo, do meu estado de espírito”. Em cada um, “dizia mais um bocadinho, ou dizia a mesma coisa de outra maneira e por aí adiante”, algo que “ia passando de peça em peça”.

Já que não posso oferecer-me de outra maneira, ofereço uma revisão da Cornucópia que pode ajudar algumas das pessoas que voltem a interessar-se por fazer teatro de texto”, sublinha o ator sobre “Pequeno Livro Arquivo”.

O livro inclui 60 textos sobre outras tantas peças de outros tantos autores, todos levados a cena na Cornucópia, que só em finais de 1975 encontrou uma ‘casa’, com a sede no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.

“O Misantropo ou o atrabiliário apaixonado”, de Molière, com que a companhia cofundada com Jorge Silva Melo se estreou, em 13 de outubro de 1973, no antigo Teatro Laura Alves, “O terror e a miséria no III Reich”, de Bertolt Brecht, a primeira montagem após o 25 de Abril, “O labirinto de Creta”, de António José da Silva, “Ricardo III”, de Shakespeare, que o ator protagonizou em 1985, “A sonata dos espectros”, de August Strindberg, “Auto da Feira”, de Gil Vicente”, “Até que, como o quê quase”, de Samuel Beckett, são etapas desse “Pequeno Livro Arquivo”, dividido em nove capítulos, entre o tempo durante e após a Cornucópia, até ao “ponto final”, com dedicatória aos “queridos amigos”.

Ali se cruzam autores como Federico García Lorca, Luigi Pirandello, Heiner Müller, Joe Orton e Raul Brandão, Edward Bond e Almeida Garrett, Pierre Caron de Beaumarchais e Pier Paolo Pasolini, Jacob Lenz, Arthur Honegger, Anton Tchékhov e Friedrich Schiller, Paul Claudel, Arthur Schnitzler, Jean Genet, Reiner Werner Fassbinder e Lope de Vega.

A cenógrafa e figurinista Cristina Reis, que se juntaria à companhia cerca de dois anos após a sua fundação, tem um capítulo sob o seu nome. Cristina Reis ficaria até ao fecho das portas, em 18 dezembro de 2016, na sequência dos cortes sofridos nos apoios da Direção-Geral das Artes, tornando impossível prosseguir uma carreira de 43 anos.

Ela gastou-se terrivelmente, ali naquela sala [a do Teatro Bairro Alto], até fisicamente. Tudo aquilo que aparecia em cena tinha a mão dela”, salientou Luis Miguel Cintra.

“A sala foi feita por nós. Conhecíamos aquilo como ao nosso próprio corpo”. Inicialmente, era para ser uma escola de dança, lugar de ensaios; a sala tinha a dimensão do palco do Teatro de S. Carlos. “Mas a acústica era terrível, e teve de ser corrigida, espetáculo a espetáculo”.

“Eu e a Cristina sentimos imenso o fim da companhia, porque, de repente, foi como se a vida nos tivesse sido negada”.

Ambos levaram “uma vida metidos e a trabalhar naquela sala”, o que os impediu de viver o que outras pessoas viveram: “casar, ter filhos, fazer viagens, lidar com outras pessoas”.

Tudo o que aparecia em cena tinha a mão dela”, enfatiza. No final, partiu da cenógrafa a ideia de venderem objetos e adereços para “ficarem sem dívidas e poderem indemnizar os poucos trabalhadores com contrato permanente”. “Os atores não receberam nada”, frisou.

Agora, passados mais de seis anos após o encerramento, Luis Miguel Cintra confessa-se “mais pacificado”, pois, “sem dar por isso, passou muito tempo”.

O fim da companhia à qual dedicou a vida é, todavia, algo que parece ter pressentido anos antes, quando se manifestara farto de ministros e da falta de uma política para o setor, “que se mantém”.

A premonição está patente no texto que abre “Pequeno Livro Arquivo”, “Cheguei a velho”, escrito em 2014, quando fez 65 anos e “por todos os lados” quiseram começar a homenageá-lo.

Foi o que aconteceu nesse ano no Festival de Almada, organizado pela Companhia de Teatro de Almada (CTA). Luis Miguel Cintra inaugurou o ciclo “O sentido dos mestres”, onde fez uma ‘masterclass’ que daria depois origem ao livro “Cinco conversas em Almada”, com as suas intervenções no festival.

A CTA “abriu espaço para montar uma exposição biográfica” na Escola D. António da Costa, para a qual contou com Cristina Reis.

Percebi que começava a festa da chegada triunfante à meta, ao fim do percurso. Pelo menos queriam convencer-me disso. E levantei antes do tempo as mãos do volante, comecei a tentar fazer ‘rewind’ e muitas cabriolas, mas julgo que consegui, no mínimo, que não ficasse fixa a imagem que tinha dado sempre de homem de muito juízo”, lê-se nas primeiras páginas de “Pequeno Livro Arquivo”.

“Os atores não são Narcisos, são ‘infelices’ que mentem que eu sei lá, mas sabem que a verdade é nada e é tudo”, escreve no livro. “Os atores expõem-se”, afirma à Lusa. Construir uma personagem, representar, assegura, “é expor-se numa intimidade inventada”.

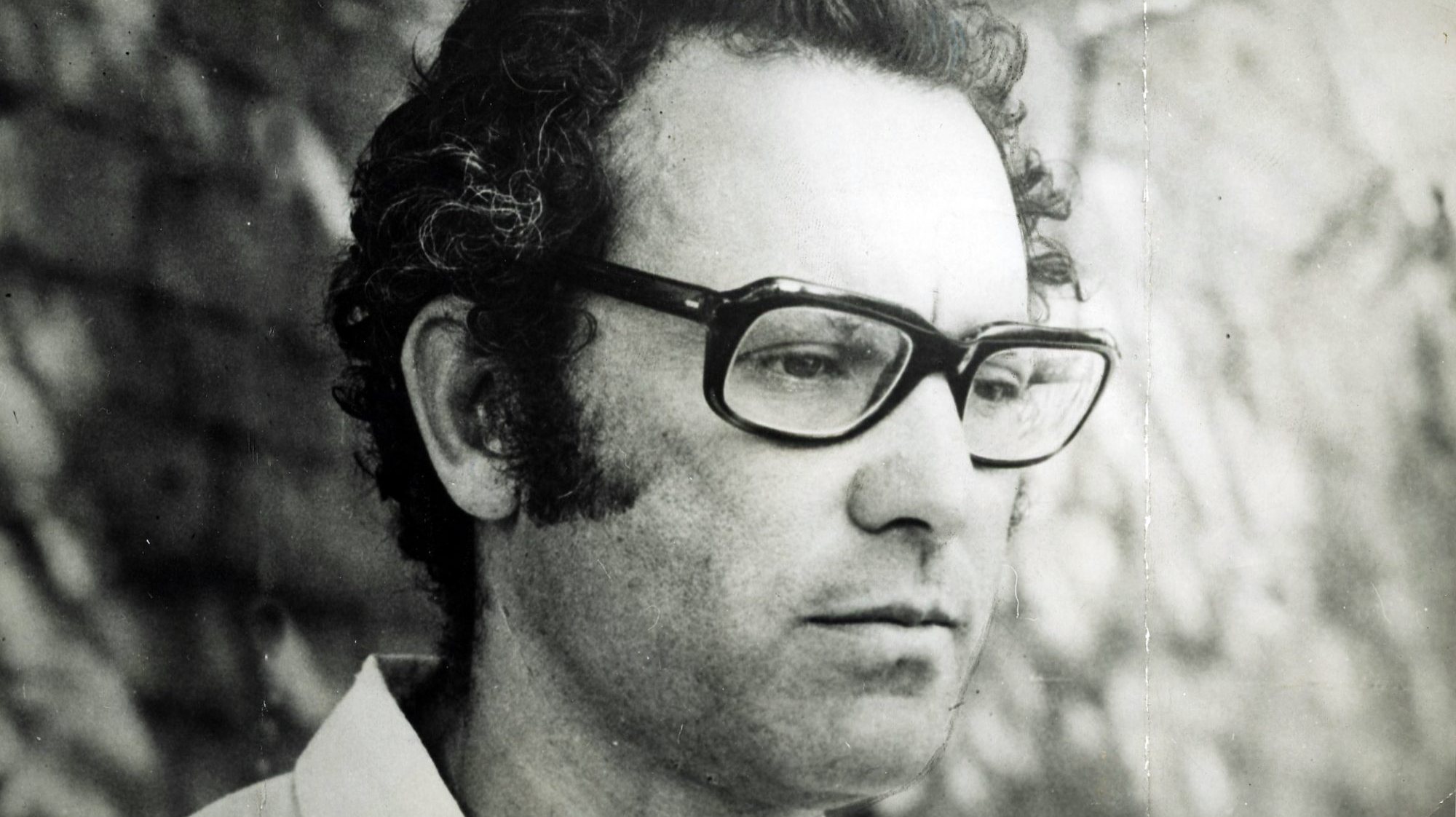

O autor, encenador e ator nascido em Madrid, em 29 de abril de 1949, o intérprete de peças como “Casimiro e Carolina”, de Odon Horvath, “Woyzeck”, de Georg Buchner, “Não se paga! Não se paga!”, de Dario Fo, reflete também sobre amigos, nas mais de 600 páginas de “Pequeno Livro Arquivo”: os escritores Ruy Belo, Mário Dionísio, Sophia de Mello Breyner Andresen, o historiador e geógrafo Orlando Ribeiro, o cineasta Manoel de Oliveira. A eles dedica o capítulo “Em louvor de mestres e amigos”.

Aborda também os espetáculos “mais íntimos”, concebidos “para pensar a relação com o espectador”, já após a Cornucópia, como “Um dom João português” e “Canja de galinha (com miúdos)”.

As principais distinções — Prémio Pessoa (2005), Prémio União Latina (2008), Prémio Árvore da Vida (2017), Honoris Causa da Universidade de Lisboa (2021) — estão também presentes na obra, com as suas intervenções, onde reconhece sempre “algo incómodo”. “Distingue-me numa situação que queria de igualdade, porque me separa dos outros, porque me dá o contrário do que procuro”, disse no discurso de aceitação do Prémio Pessoa.

Há dois anos, quando recebeu o doutoramento Honoris Causa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lado a lado com Jorge Silva Melo (1948-2022), afirmou: “Aprendemos tanto uns com os outros. Tenho saudades…”

“Pequeno Livro Arquivo — pensamento, palavras, actos e omissões” encerra com uma fotografia de António Rocha em que se vê Luis Miguel Cintra num estádio de futebol, a sorrir e de telemóvel na mão, em jeito de quem está a captar de volta a imagem de quem o fotografa. Como legenda, conclui: “Fui da tourada à espanhola ao Estádio do Dragão. Gostei de tudo. Que fique arquivado.”

A apresentação da obra, editada pelas Edições 70 do Grupo Almedina, está marcada para as 18:00, da próxima quarta-feira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

“Prefiro ser Abel a ser Caim”

O ator e encenador Luis Miguel Cintra afirma que não viveu outra coisa a não ser a relação com o teatro e com as pessoas que trabalharam consigo, quando edita “Pequeno Livro Arquivo”.

A propósito do livro, diz que a obra é uma reflexão em que se expõe, porque sempre pensou que, “no fundo, construir uma personagem ou representar” era expor-se a si mesmo, “numa intimidade inventada, quer no cinema, quer no teatro”.

E, no caso do teatro, assegura, é algo “que revela as pessoas umas às outras”, é uma forma “de continuar a viver mais”, nessa afirmação de vida que mantém: “Prefiro ser Abel a ser Caim”.

O que sempre fez sentido para si foi expor-se, “revelar tudo”. “Por amor aos outros, [esta] é a minha maneira de amar a humanidade”, afirma, assegurando que estará presente na apresentação do livro, na quarta-feira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, na cadeira de rodas em que agora se desloca, face ao “estado de saúde mais fragilizado” em que se encontra.

Habituado que estava a “pensar sempre o que ia fazer a seguir” e a “ter de ir caminhando em frente”, o fim do Teatro da Cornucópia, em 2016, e o agravamento da doença levaram-no, “a certa altura”, a deparar-se com “um grande muro — não há mais nada”.

“Não há mais nada“, sublinha, ao mesmo tempo que se manifesta “pacificado, de certa maneira”.

Luis Miguel Cintra fala de melancolia para dizer que tem “pena de certas coisas e saudades de outras”, mas assegura que “não tem pecados a confessar, nem erros, nem coisas” de que se arrependa. “Antes pelo contrário, acho que todos os erros que fiz, consegui voltá-los a meu proveito”.

O que me custa imenso, agora que estou separado da vida, é o facto de não ter projeto nenhum, nem poder ter”.

A viver em Gaia, porque na casa de Lisboa dificilmente se movimenta, Luis Miguel Cintra sublinha que optou pela cidade nortenha por ser mais fácil ter acompanhamento.

O que lhe “custa muito neste exílio no Porto é não ter companhia”, assumindo “a culpa” por “só ter falado de trabalho com as pessoas de quem gostava — não é bem verdade, mas foi [assim] até muito tarde”, ressalva.

A opção pela cidade do Norte passa também pela “relação amorosa que manteve” no Porto, com um amigo entretanto falecido no Hospital de Santo António: esta é “uma maneira de estar no sítio onde fui muito feliz com ele”.

Da cidade, não faltam boas memórias: as campanhas de dinamização iniciadas logo após o 25 de Abril de 1974 e o trabalho no Teatro São João, quando ainda era cinema e aí levou “O terror e a miséria do III Reich”, de Brecht; mais tarde, a estreia nesta sala de “Um auto de Gil Vicente”, de Almeida Garrett, e de “O colar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, quando já era o Teatro Nacional então dirigido por Ricardo Pais, assim como de “Pílades”, de Pasolini, mais recentemente, quando a direção artística era de Nuno Carinhas.

Ao Porto liga-o também “a grande amizade construída ao longo dos anos” com o cineasta Manoel de Oliveira (1908-2015).

Com o realizador de “Vale Abraão” e “Non, ou a vã glória de mandar”, aprendeu que “as pessoas não são nada boas, são más, são descendentes de Caim”, aquele que mata o irmão Abel, “por causa da inveja, que é o pecado original”.

Admitindo que chegou a um “fim prematuro de vida”, Luis Miguel Cintra disse ser “nesse estado” que está permanentemente, a “repensar o que é”, para ver se se liberta desse sentimento: “Tenho a vista sobre o Porto e o Douro”, e a escrita e a apresentação do livro “estimularam-me muito”.

A amizade com o cardeal José Tolentino de Mendonça encorajou-o para a edição de “Pequeno Livro Arquivo — pensamento, palavras, actos e omissões”, que o atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, na Cúria Romana, vai apresentar na quarta-feira.

Além da maturidade e do problema de saúde terem contribuído para a sua aproximação à Igreja Católica, como afirma, a “grande amizade de há alguns anos com Tolentino” também reforçou essa decisão.

A tradição católica, porém, esteve sempre presente na família. “O meu pai [professor Lindley Cintra] tinha uma influência enorme do catolicismo na sua vida. […] Portanto também começo a fazer a ponte com os meus antecessores”.

Para Luis Miguel Cintra, “a religião é uma questão de escolha, é um dos campos em que uma pessoa pode ser livre”: “Acredito, não acredito, conforme eu quiser; sou católico, sou cristão conforme eu queira”.

Nesse processo, a encenação de “Miserere”, sobre o “Auto da Alma” e outros textos de Gil Vicente, que estreou em 2010, revela-se essencial no livro. O cenário era “uma sala simbólica” que se assemelhava a um hospício, com personagens alienadas a dizerem um discurso de natureza religiosa. “Peço muito ao espectador”, disse Luis Miguel Cintra na altura da estreia, “peço que descodifique as relações entre as personagens do tipo religioso em relação às humanas. E são [relações] terríveis.”

Agora, mais de dez anos depois, Cintra mantém a exigência. “Os católicos deviam juntar-se todos uns aos outros no sentido de transformar a igreja noutra coisa muito mais limpa, muito mais perto da pureza original”, defende, assumindo que “tem de lutar contra a Igreja de séculos passados” que volta a mostrar o seu lado “secular e pouco cristão”, no caso recente dos abusos sexuais.

Para o teatro, gostava de dar a seguinte mensagem: é uma maneira de continuar a viver em conjunto, portanto, de continuar a viver mais. O teatro é uma coisa que revela as pessoas umas às outras. Não esconde nem faz competição, que é a dominante atual”, assegura.

“Importa que [as pessoas] façam coisas em conjunto e que correspondam a uma atitude sincera umas com as outras. Isso é a coisa mais importante de todas, porque daí é que vem uma alegria de viver que se está a perder. O capitalismo estragou a vida”, conclui Luis Miguel Cintra, que se define numa única expressão: “Prefiro ser Abel a ser Caim”.

Texto de Cláudia Páscoa, da agência Lusa