ATENÇÃO: este artigo tem spoilers. Se ainda não viu o último episódio da temporada 7 e não quer saber nada, então não leia este texto.

Mãos ao ar. Rendemo-nos. “GoT” voltou a ser grande. O último episódio da temporada 7 entrega tudo o que um fã podia desejar: volte-faces e revelações, traições, mortes, grandes efeitos especiais e diálogos shakespeareanos, actores em estado de graça (um bombom, a cena entre Cersei/Lena Headey e Tyrion/Peter Dinklage) e dragões que nunca pareceram tão reais (um deles, ao menos). Sexo e violência, sem dúvida; mas poder e família – poder e família por toda a parte. Círculos perfeitos desenhando-se uns sobre os outros, como quem diz: nada temam; isto está tudo pensado.

Ainda há ali uns pozinhos na engrenagem? Umas réstias do ritmo “à la minuta”? Umas soluções forçadas porque não há tempo para outras mais desenvolvidas (o “frente a frente” entre o Cão e o Montanha apenas para cumprir calendário, Theon reaparecido do nada e reintegrado como se nada fosse, o encontro entre Sam Tarly e Bran para nos explicar quase tudo o que queríamos saber, mas tínhamos medo de perguntar acerca do sarilho incestuoso em que Jon Snow e Daenerys se meteram)? Sim, ainda há um bocadinho disso tudo de que foi sofrendo a temporada que teve por missão começar a conduzir as coisas para o fim; todavia, como noutros tempos, o saldo é tão positivo, o estado de espírito quando entram os créditos finais tão… arrebatado, que tudo se perdoa.

Estamos de volta ao jogo. E a duração, como se suspeitava, foi decisiva: 80 minutos de episódio permitiram dar o tempo e a gravidade aos acontecimentos que os pediam e restabeleceram o equilíbrio. ”GoT” voltou a fazer a sua magia – lá vamos nós ficar outra vez um ano a salivar por mais.

“Hang the world!”

“Guerra dos Tronos” é sangrenta, às vezes é sanguinária, mas é, acima de tudo, acerca do sangue. O episódio 7 da temporada 7 chama-se “The Dragon and the Wolf”, mas poderia, com mais justiça do que a tradução portuguesa do saudoso “Rain Man”, ser “Encontro de Irmãos”, ou “Filhos & Filhas”, para lembrar uma velha soap australiana que deve ter estado no ar mais ou menos entre a invenção da lâmpada e 1992. Cena a cena, sucedem-se os duelos e os duetos: Cersei com o irmão Tyrion e, depois, com o irmão Jaime; Sansa e Arya; Theon lutando pela irmã Yara (“És um Stark e és um Greyjoy”, lembra-lhe Jon Snow); e, é claro, Daenerys e o próprio Jon – será que, ao fim destes anos todos, conseguimos tratá-lo por Aegon?

Em tudo isto, o sangue e só o sangue explica o desfecho de cada situação – o sangue e, quem sabe?, algum amor. Sansa e Arya resistindo ao veneno da conspiração para se unirem contra Lord Baelish; Cersei poupando as vidas a Tyrion e Jaime; os Targaryen caminhando fatalmente um para o outro, como antes o Rei Louco e a irmã; como Cersei e Jaime; como se, neste mundo, não houvesse mais sangue algum digno deles. Note-se como são incompreensíveis para Cersei os objectivos políticos e até humanitários de Tyrion: ao contrário de todos os outros, ele não está com a família; apoia Daenerys Targaryen porque, acredita, “ela pode fazer do mundo um lugar melhor”; “Que se lixe o mundo!”, grita Cersei, e instintivamente leva a mão a proteger a barriga de grávida.

É capaz de dar jeito para o dia em que o dragão mau (notou como um dragão morto é exactamente igual a um dragão vivo? É o problema de não terem personalidade) estiver frente a frente com os irmãos. Ou com a mãe. “Quando a neve cai e os ventos brancos sopram”, diz Sansa Stark, citando o pai, Ned, “o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive”.

Sexo e violência

Talvez sejam os condimentos que mais vezes ouvimos referir para explicar o sucesso de “Guerra dos Tronos”. Poder e família, dizemos nós – ou “Os Sopranos na Terra Média”, como sintetizaram os autores da adaptação no primeiro pitch.

Num fabuloso diálogo logo no início do episódio, Bronn e Jaime resumem a questão. “Capados”, dispara o mercenário observando o exército dos Imaculados que chega para escoltar a hoste de Daenerys Targaryen à cimeira com Cersei. “Lutarão pelo quê”, diz (citamos de cor), “se não têm pila?” “Pelo ouro”, contrapõe Jaime. “Ouro? Eu vivi muito tempo entre soldados”, continua Bronn, “sei em que é que eles gostam de gastar o ouro”. “Então, pela família”, tenta Jaime. “Sem pila não há família”, estoca Bronn. O Lannister encolhe os ombros: “Talvez isto seja tudo acerca de pilas, afinal”.

Para efeitos cómicos, é como se a vitória do diálogo acabasse entregue a Bronn. Jaime concede; não se quer dar ao trabalho; mas sabemos que se a conversa fosse com Cersei, por exemplo, e não com o irmão, a última palavra seria outra. Bronn, o soldado da fortuna, não tem nome de família ou sequer de bastardo. Chamam-lhe Ser Bronn de Blackwater por causa da vitória na batalha da baía homónima pela qual se fez gente – é pouco mais do que uma requintada ironia. Vê o sexo e a violência apenas enquanto fins em si mesmos – escapa-lhe tudo o mais. Jaime Lannister – e não é por acaso que, em “Guerra dos Tronos”, conhecemos quase todas as personagens pelos dois nomes, o próprio e o de família (até o “Cão” e o “Montanha”, aliás, irmãos Clegane, têm direito a ele) – não é escravo dos seus apetites; serve outros senhores.

À falta de vida eterna

Mas esperem. “Ser” Bronn não deixa de ter um ponto. Se não têm em que gastar o poder ou como criar família, porque lutam os Imaculados? Ou Theon? Ou Varys, lamentavelmente desaparecido da trama em parte incerta? Ou a Patrulha da Noite, que jurou celibato? Talvez haja algo mais, alvitra o espectador. Um código moral? A simples vontade de estar do lado dos vencedores? Deixar uma memória digna? Ou o puro e simples instinto de sobrevivência, em última instância, e aqui já sem ponto de interrogação.

Porque, afinal, usamos o termo “família” e não estamos necessariamente a dizer “familiar”. Haja em atenção a cruel, a egocêntrica, a implacável Cersei: “família” pode não ser uma forma de dizer lar; família é a última arma contra a morte. Deixar descendência, perpetuar-se, prolongar o nome, garantir que o nosso sangue continua a pulsar e a correr, a fuga possível contra a doentia, a absurda, a invencível morte que se aproxima, lenta e inapelavelmente, desde o primeiro dia. Sim, a “Guerra dos Tronos” é menos uma fantasia com zombies e dragões do que uma extraordinária metáfora visual da marcha dos homens e mulheres de todos os tempos e de toda a parte e da sua busca por lhe dar um sentido. Antes que tudo acabe.

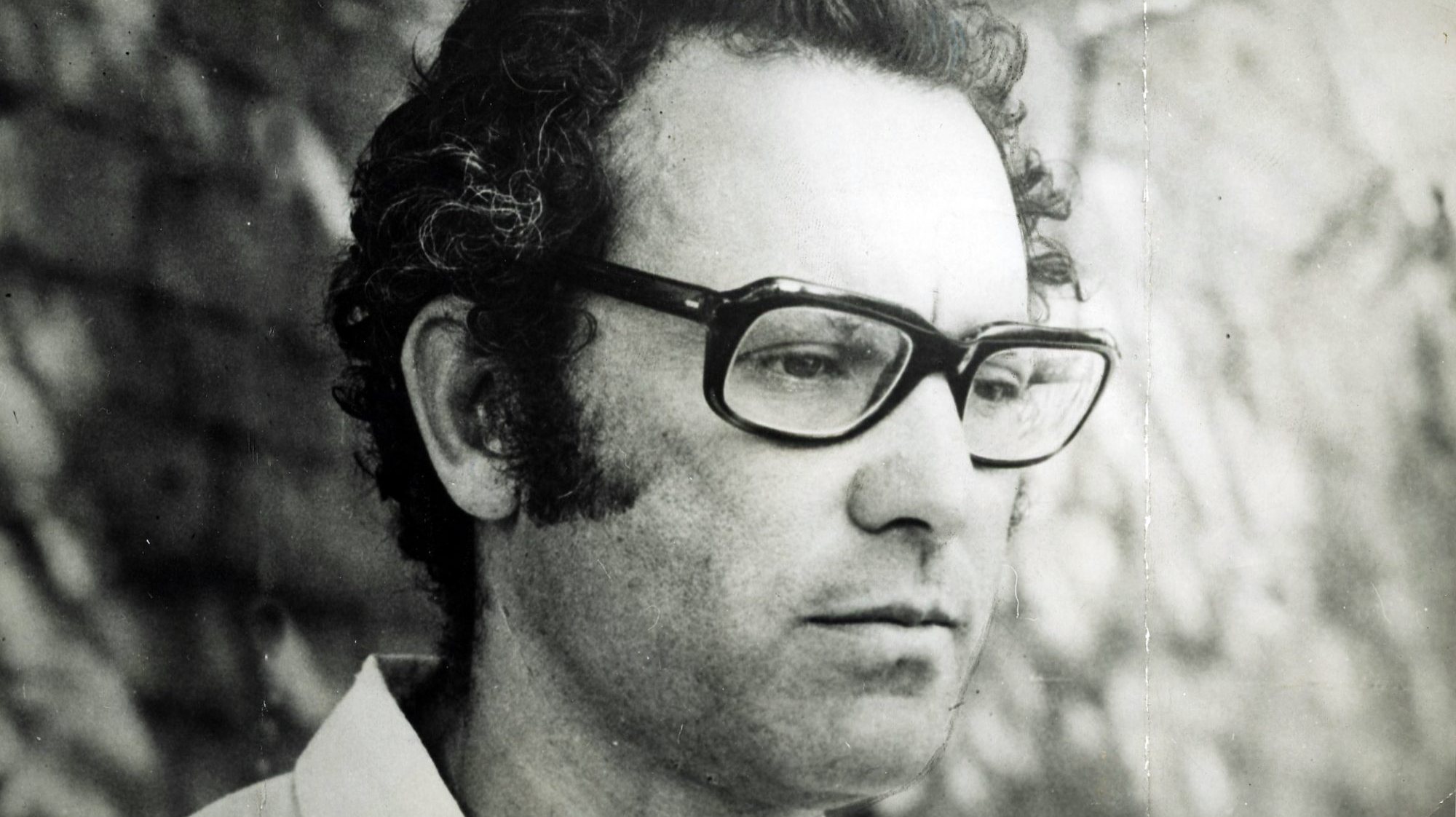

Alexandre Borges é escritor e guionista. Assinou os documentários “A Arte no Tempo da Sida” e “O Capitão Desconhecido”. É autor do romance “Todas as Viúvas de Lisboa” (Quetzal).