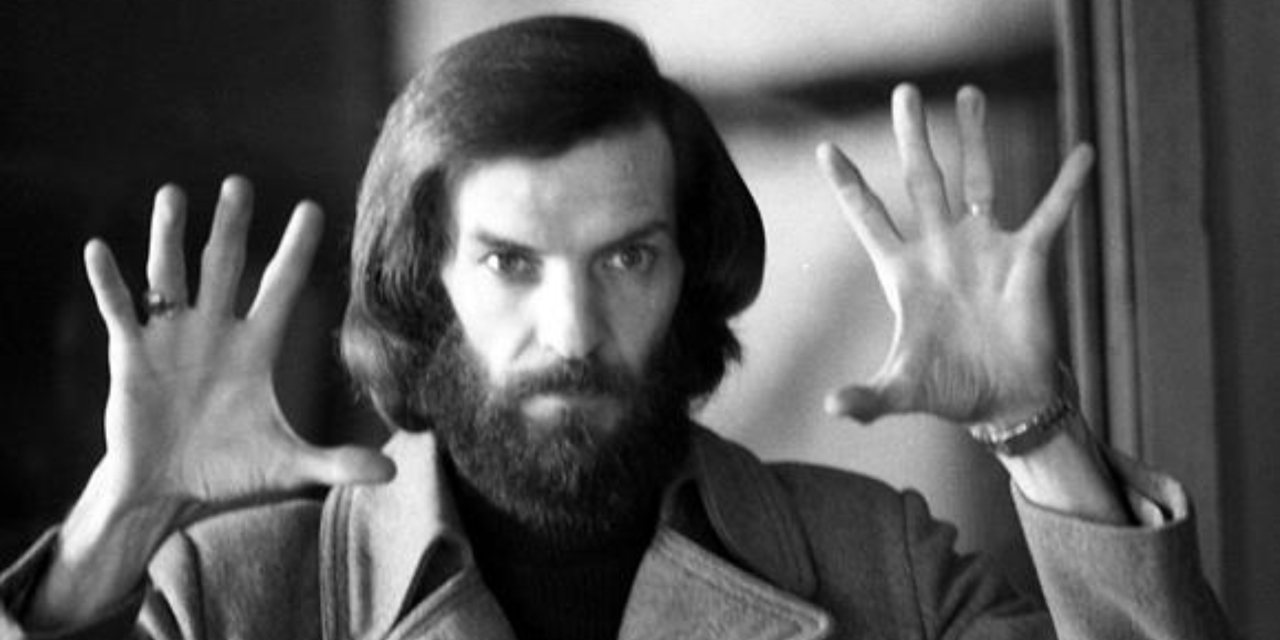

Nenhum dos líderes dos cinco maiores bancos nacionais quer fazer o papel de Professor Zandinga. Numa conferência organizada pelo Jornal de Negócios, esta terça-feira, a imagem do auto-denominado “parapsicólogo” – que levou as “ciências ocultas” para o futebol português nos anos 80 e ficou famoso pelas suas previsões (quase sempre erradas) – foi recordada pelo presidente da comissão executiva do BPI, João Pedro Oliveira e Costa. Mas todos os banqueiros reconheceram que o destino das instituições que lideram depende da evolução da pandemia, embora tenha sido animador ver a economia a “arrebitar” em agosto, antes de Portugal e a Europa se verem novamente a braços com uma vaga de infeções. Esta “segunda vaga” aprofundou o estado de um “país em moratória”, como disse outros dos banqueiros, mas é errado falar em “bombas-relógio” na banca nacional – só se se falhar no apoio que deve, dizem os banqueiros, ser dado empresas e às pessoas.

Numa conferência para falar sobre a “banca do futuro”, falou-se quase exclusivamente do presente e, quando muito, de um futuro muito, muito próximo. Isto porque, como logo começou por dizer António Ramalho, presidente do Novo Banco, “somos um país em moratória, no sentido económico”. A expressão foi aproveitada por outros banqueiros para, discordando, veicular um maior otimismo, mas esta é uma questão que se afirma cada vez mais como um fator de risco para Portugal – porque se ao passo que noutros países as moratórias já estão a expirar ou já foram substituídas por outras medidas de incentivo à capitalização, em Portugal os últimos dados apontam ainda para pelo menos 22% dos créditos totais da banca em suspenso, o dobro (ou mais) do que a maioria dos outros países.

Pedro Castro e Almeida, presidente do Santander, apontou, mesmo, que é muito revelador da situação geral do país que as moratórias sejam (e continuarão a ser, como se perspetiva) uma ferramenta tão crucial para a gestão desta crise – muito mais do que as linhas de crédito garantidas pelo Estado, por exemplo, ou incentivos fiscais a que as empresas robusteçam os seus níveis de capital. No curto prazo, não é problemático, o problema é depois: “Se eu tivesse 80 anos, estaria tranquilo, mas se tivesse 30 estaria muito preocupado”, atirou o presidente do Santander em Portugal, salientado que haverá uma “tentação de empurrar os problemas com a barriga” nos próximos anos e evitar tomar medidas que estimulem a produtividade – porque o vírus acabará por ser controlado, mas é preciso “mudar o mindset” e pensar nas bases que são criadas para a retoma.

O que não é produtivo, neste momento, concordaram os banqueiros, é falar das moratórias como uma “bomba relógio” ou estar já a antecipar que o fim desse regime excecional – adiado para setembro de 2021 – poderá levar a mais ajudas públicas para os bancos. Isso mesmo foi admitido, ainda esta segunda-feira, pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP), mas Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, considera que a questão não podia estar mais mal colocada: se assumirmos que o Estado terá de gastar para ajudar os bancos depois de o fim das moratórias ter empurrado um grande número de empresas para o precipício, então estamos a assumir que o Estado não fez o que devia ter feito para evitar que as empresas não se conseguissem salvar. Por outras palavras, “os bancos só têm um problema se houver uma derrocada no setor produtivo nacional”, asseverou Paulo Macedo.

Fim das moratórias pode obrigar a ajuda pública aos bancos, avisa o CFP

Pelo mesmo diapasão afinou Miguel Maya. Embora tenha procurado mostrar-se “mais otimista” do que os seus concorrentes, o presidente do Millennium BCP lembrou que quando se viu a economia a “arrebitar”, em agosto, logo se começou a ouvir falar em retirar algumas das medidas de apoio. Isso seria o pior que se poderia fazer, porque “temos de dar tempo à economia para respirar” depois de um choque tão súbito. “Eu não vejo bomba-relógio nenhuma, só a vejo se retirarmos os apoios antes do tempo”, comentou Miguel Maya, defendendo que “se fizermos as coisas bem feitas, haverá condições para suportarmos” esta crise e sairmos mais fortes dela – o que não significa que algumas empresas que já eram menos viáveis não acabem, agora, por se “partir”.

A “vacina prometedora” e o erro de se “apostar tudo na vacina

Ainda assim, o presidente do BCP manifestou-se confiante de que “a economia acabará por recuperar, só não sabemos exatamente quando”. E há, por isso, razões para otimismo, porque “o tecido empresarial português evoluiu muito, melhorou-se muito a preparação dos quadros e a adaptabilidade dos negócios” e, por outro lado, “a banca hoje tem condições que não tinha na crise anterior e tem um nível de compromisso que não podia ter antes”. E mais: “um fator que me dá enorme ânimo é que andámos tantos anos a falar de eurobonds e de outros palavrões proibidos” e, de repente, “avançámos para uma mutualização de dívida europeia” para responder a esta crise pandémica com os fundos comunitários (NextGenerationEU).

A possibilidade de surgir uma vacina “mais cedo do que tarde” e a evolução nos tratamentos – visível na redução dos números de mortes, entre os infetados – é outro fator que dá ânimo a Miguel Maya. Mas Paulo Macedo, ex-ministro da Saúde, embora concorde que a vacina é “prometedora, parece excessivo apostarmos tudo na vacina”. Isto porque mesmo que haja uma vacina ela terá de ser produzida e distribuída primeiro aos mais vulneráveis e aos profissionais de saúde, ou seja, poderá demorar entre um ano e dois anos até que exista uma imunização de larga escala – e é essa imunização que permitirá retomar as viagens, a mobilidade, as conferências, por exemplo, enumerou Paulo Macedo.

Isto é o mesmo que dizer que alguns setores vão continuar a sentir dificuldades, mesmo que surja uma vacina segura e eficaz nos próximos meses. No Novo Banco, por exemplo, António Ramalho revelou que no setor da hotelaria cerca de 60% dos créditos estão em moratória. E noutros, também com ligação à área do lazer e da restauração, as moratórias são cerca de um terço do total. É por isso que o principal grau de incerteza está relacionado com o aparente “prolongamento desta crise” – será um “processo de recuperação mais lento do que o previsto”, não uma recuperação em V nem em W mas, eventualmente, uma recuperação a imitar o símbolo da Nike, a marca de artigos desportivos.

“Empresas inviáveis não devem receber apoios”, diz Mário Centeno

Até lá, a banca irá querer ser “parte da solução” e não “parte do problema” – como referiu Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, no discurso de abertura – e isso implica não contribuir para a “ansiedade” dos clientes, designadamente com o tema das moratórias, disse João Pedro Oliveira e Costa. “As empresas vão precisar de um apoio imediato, não é tanto de projetos de longo prazo”, afirmou o presidente do BPI. “Esses planos virão”, mas para isso “vamos ter de aguardar” pela implementação rápida dos fundos europeus – não só na base da teoria. Sendo esta uma crise para gerir a olho nu e não “com binóculos”, falar sobre “as moratórias só cria ansiedade. O resto é futurologia desnecessária…”, defendeu João Pedro Oliveira e Costa.

Miguel Maya, do BCP, também sublinhou a importância de os fundos europeus chegarem “atempadamente” e sugeriu, até, a criação de uma espécie de “fundo soberano” para que o Estado português possa vir a participar em iniciativas de capitalização de empresas. Essa é uma das medidas que, embora o país não tenha petróleo, disse, fariam sentido ser apresentadas pelo Governo – ou, então, pela oposição, palavra de que o presidente do BCP disse não gostar e preferir outra designação: “competição“.

E, na senda de intervenções anteriores, Miguel Maya voltou a pedir que os legisladores pensem no impacto de algumas medidas que tomam e que acabam por prejudicar a competitividade da banca nacional na Europa, o que depois penaliza a economia como um todo – entre limites legislativos às comissões e a proibição de aplicação de juros negativos em depósitos (que faz algumas grandes empresas virem a Portugal fazer depósitos por, assim, fugirem à taxa negativa imposta pelo BCE). E a pior de todas, reiterou Miguel Maya: a contribuição para o Fundo de Resolução nacional que, numa altura de tanta necessidade de investimento na digitalização, onerou o BCP com mais de 40 milhões de euros no ano passado, “tanto quanto todo o nosso orçamento anual para a informática”.

Enquanto isso não mudar, diz o presidente do BCP, os bancos vão ser “empurrados” para uma consolidação do setor – isto é, uma redução do número de empresas através de fusões e aquisições – e essa consolidação em Portugal acabará por ser, também, transfronteiriça, antevê Miguel Maya. Quanto a fusões e aquisições no mercado interno, a Caixa Geral de Depósitos foi questionada diretamente se estaria disponível para absorver outra instituição: “Em termos de intervenção, é algo que não está no nosso horizonte, mas também não nos é indiferente”, disse Paulo Macedo