A minha vida sem Freddie Mercury começou umas semanas antes da sua morte, a 24 de novembro de 1991. Além do célebre Pop-Off, com a musa Sofia Morais, e as suas bandas portuguesas alternativas (“Sopa”, dos Censurados, “Budapeste”, dos Mão Morta, e os Lulu Blinda gritar em inglês da secundária “Rita, hot pussy, I hate you”, foram grandes sucessos da época), a RTP2 tinha um programa mais convencional ao final da tarde em que passavam os chamados vídeoclips das bandas mainstream (tenho a impressão de que, na altura, passavam muitas vezes o “(I Hate) Everything About You”, dos Ugly Kid Joe – havia muito ódio pronto a consumir naquelas canções – o “Don’t Cry”, dos Guns, o mega-sucesso xaroposo de Bryan Adams na floresta de Sherwood “(Everything I Do) I Do It For You”, que ocupou o 1º lugar da tabela de vendas durante uma eternidade e, claro, o “More Than Words”, dos Extreme – a banda de Gary Cherone e Nuno Bettencourt, que exibia, orgulhoso, uma bandeira portuguesa elevando o nosso orgulho patriótico a extremos nunca vistos desde que alguém descobrira que Glenn Medeiros, o rapaz de roupa branca que cantava “nothing’s gonna change my love for you, iúóranobáinauaomacheailuviú”, era descendente de açorianos – canção que os rapazes dotados de sensibilidade artística e de uma guitarra acústica tocavam nos intervalos das aulas para raparigas dispostas a pôr as vidas nas mãos de qualquer banda de rock).

Bem, numa dessas tarde, creio que no início de novembro, passaram um vídeoclip dos Queen, “The Show Must Go On”, e havia qualquer coisa naquela música, talvez uma grandiosidade dramática, um sopro sinfónico, que me arrebatou de imediato.

Eu conhecia os Queen – quem é que não conhecia? – e até sabia de cor a letra do “I Want it All” que certa vez tinha saído num destacável de uma revista qualquer – muito provavelmente a TV 7 Dias (tenho ideia de que a revista foi lançada em 1987, no mesmo ano em que os Queen lançaram o álbum The Miracle, e que na capa da primeira edição da revista aparecia o peludo Tony Ramos, protagonista de uma telenovela que então passava na RTP, “Selva de Pedra”, mas isto já interessa pouco).

Além disso, havia uma série de sucessos inescapáveis como “I Want to Break Free” – com o infame vídeoclip em que Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon apareciam travestidos, uma opção bastante fiel ao espírito da banda mas que significou uma sentença de morte no mercado norte-americano que tentaram reconquistar em 1984 com o álbum The Works – “A Kind of Magic” – da banda sonora do “Duelo Imortal”, em que o vesgo Christopher Lambert se entretinha a decapitar inimigos – ou o hino dos estádios, “We Are The Champions”, cujo refrão deve ser tão conhecido como a oração do Pai Nosso ou como a letra do “Parabéns a Você”, com que qualquer ser humano que vivesse deste ou mesmo do outro lado da cortina de ferro – os Queen deram um célebre concerto em Budapeste em 1986 – já se cruzara obrigatoriamente.

Mas o meu conhecimento sobre a banda era diminuto e só me apercebi disso quando, pouco tempo depois de ver “The Show Must Go On” no programa da RTP2, foi anunciada a morte de Freddie Mercury. Nos dias e semanas que se seguiram, as rádios passaram centenas de vezes as canções da banda e descobri coisas notáveis como o facto de Vanilla Ice – a resposta branca a MC Hammer – ter roubado a linha de baixo a “Under Pressure” para o seu grande êxito, “Ice, Ice, Baby” que, naquele ano de 1991, tinha sido, juntamente com os Enigma e os Tecnotronic, a banda sonora das nossas “visitas de estudo” ao Alentejo e às grutas de Mira de Aire onde os alunos da Escola Preparatória D. João I, da Baixa da Banheira, ficaram retidos durante algumas horas até devolverem todos os artigos que tinham roubado da loja de recordações (eu, que tinha comprado umas canecas com os nomes dos meus familiares, roubei uma daquelas canecas das “maminhas” e uns postais).

Também descobri que “We Will Rock You” era dos Queen (o Miguel, que tinha sido meu colega no 5º ano e voltou a ser meu colega no 8º, é que conhecia bem a fase dos anos 70. Ele era um dos rapazes das guitarras pelos quais as raparigas suspiravam), que o Greatest Hits II era mesmo o segundo volume de grandes êxitos e não um erro tipográfico, que antes de serem Queen tinham sido Smile e que o verdadeiro nome de Freddie Mercury era Farrokh Bulsara, nascido no Zanzibar e oriundo de uma família de seguidores do Zoroastrismo.

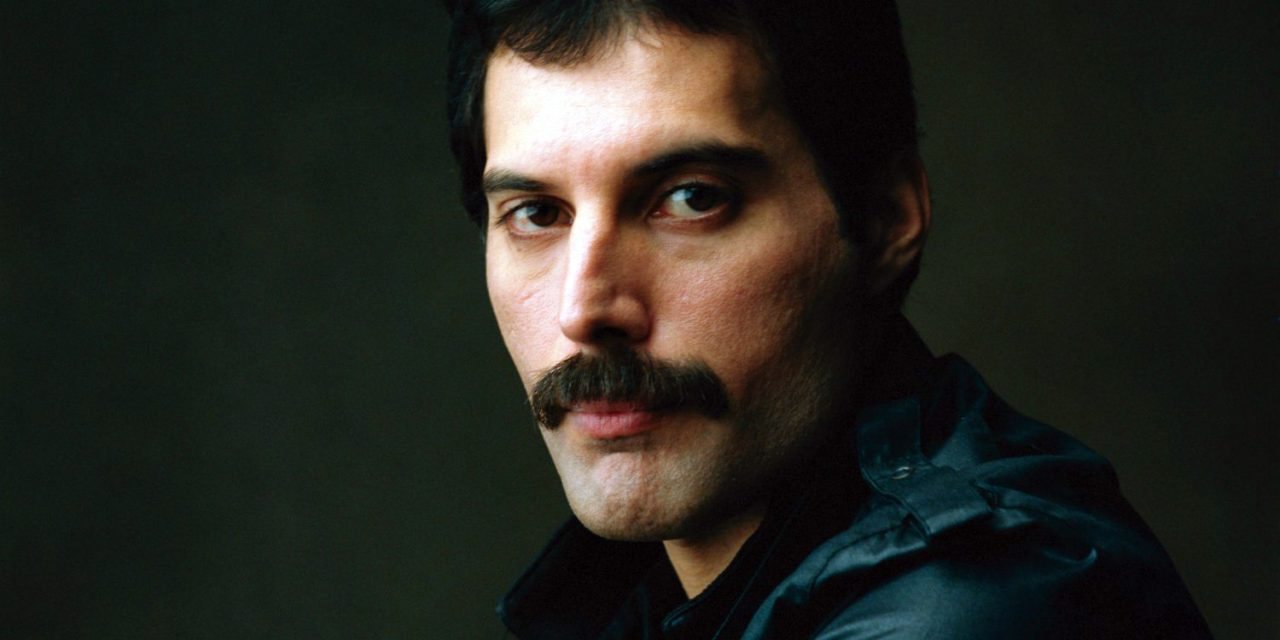

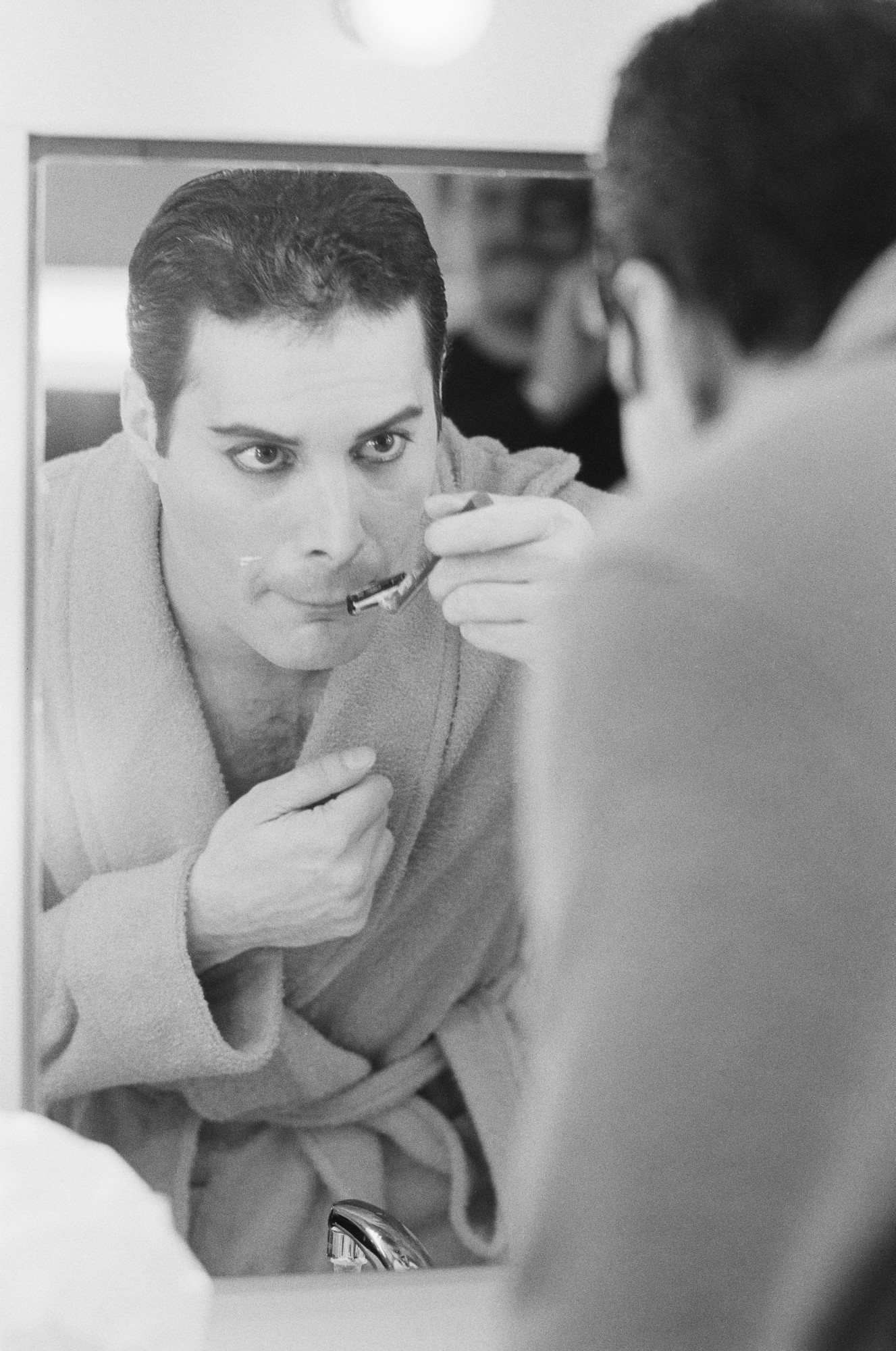

Claro que aquilo de que mais se falou nos dias após a morte de Mercury foi da causa da morte. O vocalista dos Queen não era a primeira figura pública a morrer de sida – em 1985, a morte de Rock Hudson já tinha tido um impacto enorme – mas era a primeira estrela de dimensão universal a sucumbir ao flagelo. Começaram a circular então as histórias dos seus excessos, das lendárias orgias que organizava e que eram alimentadas a cocaína, da sua (bi)sexualidade voraz e do seu estilo de vida acelerado que contrastava com a aparente tranquilidade dos restantes membros da banda. Apesar de muitas das canções mais conhecidas da banda terem sido compostas por Deacon (“Another One Bites the Dust”, “I Want to Break Free”), Taylor (“A Kind of Magic”, “Radio Ga Ga”) e May (“We Will Rock You”, “Who Wants to Live Forever”), havia a sensação geral de que era Mercury que encarnava o espírito distintivo do grupo e que lhe dava o je ne sais quoi que fazia dos Queen uma banda à parte. E era verdade.

Se aquelas canções podiam ser de uma banda qualquer, outras como “Seven Seas of Rhye”, “Killer Queen”, “Good Old-Fashioned Lover Boy”, “Seaside Rendezvous”, “The Millionaire Waltz”, “Somebody to Love”, “Lazy on a Sunday Afternoon” e, claro está, “Bohemian Rhapsody”, eram uma espécie de marca de água dos Queen e eram todas de Mercury. Nenhuma outra banda se atreveria a compor aqueles hinos camp, músicas de cabaret, vaudeville, gospel e music-hall, operáticas e megalómanas, que poderiam bem ter sido compostas por Kurt Weill e cantadas por Marlene Dietrich ou, mais tarde, por Eartha Kitt (a propósito de Kitt, oiça-se, por exemplo, “Just an Old Fashioned Girl”, uma canção que não ficaria mal no repertório de Mercury). E nenhuma banda o faria porque nenhuma tinha uma figura como Mercury, a voz de Mercury e o piano clássico de Mercury.

Claro que tantos excessos teatrais e operáticos (por exemplo, “It’s a Hard Life”, do álbum The Works, arrancava com um excerto de “Pagliacci”, de Leoncavallo) faziam dos Queen uma banda eminentemente foleira. Um amigo meu, o Nuno, para me chatear dizia que, para os ingleses, a entrada de Mercury no palco de Wembley com manto, coroa e ceptro, era o equivalente ao Roberto Leal se apresentar com um fato com as cores da bandeira de Portugal – e tinha alguma razão. Bastava ler qualquer edição do Blitz – a leitura obrigatória das nossas terças-feiras de secundária – para se perceber que os Queen eram o oposto dos gritos de revolta juvenil do então nascente grunge, que eram um inaceitável espectáculo de circo quando comparados com a sofisticação angustiada e urbano-depressiva dos Smiths, dos The Cure (Robert Smith chegou a dizer que os Queen lhe metiam nojo) ou dos Joy Division, que os Queen eram, enfim, o zénite do mau gosto.

E eram precisamente esses defeitos – que Freddie Mercury encarnava na perfeição e que, na verdade, só a sua personalidade extravagante e bigger than life tornava digeríveis – que me atraíam. Indiferente às recomendações do bom gosto, juntava literalmente os tostões – as moedas pretas que a minha mão trazia do trabalho – para comprar cassetes na discoteca Formiguinha, ali perto da ponte sobre a linha do comboio, na Baixa da Banheira.

Foi assim que comprei o primeiro volume dos Greatest Hits e o Innuendo, a dois contos e duzentos cada um. Gravei o concerto de homenagem a Freddie Mercury, realizado no estádio de Wembley em 1992, transmitido em direto pela RFM e, dias depois, num sábado à tarde, pela RTP (concerto em que participaram entre muitos outros os Extreme, Axl Rose e, como não podia deixar de ser, Liza Minelli. O momento alto do concerto foi a interpretação de George Michael do clássico “Somebody to Love” – quando a voz dele subiu aos píncaros para atingir aquela nota aguda, bem, o mundo parou).

Acho que acabei por gravar por cima da cassete VHS o resumo do jogo do Benfica no estádio Ulrich Haberland, no célebre 4-4 contra o Bayer Leverkusen. Também me socorri de uma rede alargada de contactos que tinham álbuns em vinil ou cassete e que mos gravaram ou ofereceram: o Jorge “Anjinho” tinha o A Kind of Magic, o Chiquito arranjou-me o Greatest Hits II, a minha professora de francês do 8º ano, Fortunata, emprestou-me o The Miracle para eu o gravar, a minha tia Nilde ofereceu-me uma velha cassete do A Night at the Opera que devia ter pertencido ao marido, o meu tio ofereceu-me uma cassete do álbum Freddie Mercury no Natal de 1992 e, meses depois, a minha tia Cinda surpreendeu-me com o Live at Wembley, em duas cassetes a que perdi o rasto.

Durante dois ou três anos, juntei tudo o que encontrava sobre os Queen. Até que, como todas as paixões juvenis, aquela também esmoreceu e transferi os meus sentimentos de lealdade e admiração para outras bandas, para outros artistas e para outros autores. Quando, em 1995, saiu o álbum Made in Heaven, comprei-o mais por fidelidade ao fã de outrora do que por convicção genuína. Eu já era outro. No entanto, ao olhar para trás, vejo que, em certos pontos, a minha admiração pelos Queen e por Freddie Mercury, permanece intacta. Aquela sensibilidade megalómana, excessiva e histriónica ainda comunica comigo. Diria que é um pouco como a minha relação com “Os Dez Mandamentos”, filme que vi pela primeira vez aos dez anos e que revi há pouco tempo. A grandiosidade bíblica, faraónica, em technicolor continua a impressionar-me.

Nenhum espírito criativo, creio, quer fazer outra coisa que não “Os Dez Mandamentos” – por muito modesta que se apresente a poesia, por muito povera que seja a arte, o criador quer que no seu poema de três linhas caibam todos os figurantes, todos os escravos de Ramsés, todos os hebreus, todo o Mar Vermelho. Todo o criador é, no seu íntimo, um Cecil B. DeMille, a coreografar milhares de figurantes, a erguer as cidades visíveis do Vale do Nilo. O músico pode escrever aquela canção de três minutos mas, no fundo, deseja que dure três horas e trinta e nove minutos ou, pelo menos, os 5 minutos e 55 segundos de “Bohemian Rhapsody”, que seja tudo e o seu contrário, ópera e rock, túnicas e lantejoulas. Por isso ainda hoje amo “Os Dez Mandamentos” e amo também aquela figura exemplar do mau gosto que se apresentava aos súbditos de ceptro nas mãos e coroa na cabeça, que não temia o ridículo porque sabia que o medo do ridículo é, muitas vezes, simplesmente o medo de nos confrontarmos com a nossa verdadeira dimensão. E a dimensão dele não era deste mundo.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance “As Primeiras Coisas”, vencedor do prémio José Saramago em 2015