Índice

Índice

Foi há mais de dois séculos que um físico alemão deu o primeiro passo rumo à energia nuclear, ao descobrir o urânio. A história da era nuclear ficaria marcada por quatro fases muito distintas. Primeiro, por um grande boom no que toca à investigação científica, em que se produziu grande parte do conhecimento que existe hoje sobre energia nuclear. Depois, por uma fase trágica que resultou na construção das bombas atómicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki e que vitimaram perto de 200 mil pessoas.

A terceira fase da história do nuclear representou um regresso à ideia da energia nuclear enquanto instrumento pacífico de produção de eletricidade através do aproveitamento de uma das mais importantes fontes naturais de energia: os átomos. Finalmente, o problema do armamento nuclear voltou para cima da mesa — se é que alguma vez deixou de lá estar — com os polémicos programas nucleares do Irão e, mais recentemente, da Coreia do Norte.

No dia em que a ICAN, a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, foi distinguida com o prémio Nobel da Paz “pelo seu trabalho na sensibilização para as consequências humanitárias catastróficas de qualquer uso de armas nucleares e pelos seus esforços revolucionários para promover uma proibição de tais armas por tratado”, recordamos a história da era nuclear, desde a descoberta do urânio à implementação de programas nucleares em todo o mundo.

Investigação científica: da descoberta do urânio à energia nuclear

Para contar toda a história do nuclear é preciso recuar até 1789, ano em que, como conta a World Nuclear Association, o farmacêutico alemão Martin Klaproth se tornou no primeiro cientista a descobrir o urânio, nomeando o elemento químico em homenagem ao planeta Urano (o penúltimo no Sistema Solar contando a partir do Sol). Klaproth foi, aliás, um dos grandes responsáveis na descoberta de elementos químicos: descobriu o zircónio e o titânio, isolou o telúrio e estudou o estrôncio, o crómio e o cério.

Desde 1798 até ao início da II Guerra Mundial, sucederam-se pequenas descobertas científicas que foram permitindo acumular um grande conhecimento sobre a natureza dos núcleos dos átomos. Um século depois da descoberta do urânio, em 1895, o físico alemão Wilhelm Rontgen identificou pela primeira vez radiações ionizantes — uma radiação com energia suficiente para retirar um eletrão de um átomo ou de uma partícula. Este tipo de radiação pode ter efeitos muito nocivos nos seres vivos, que se incidir sobre uma molécula estrutural com o ADN pode causar danos irreversíveis no código genético.

Logo no ano seguinte, o físico francês Henri Becquerel descobriu que a pechblenda, o minério de que era extraído o urânio, quando colocado junto a uma placa fotográfica preparada para reagir à luz, a escurecia como se emitisse algum tipo de radiação. Pierre e Marie Curie viriam a dar um nome a este fenómeno: radioatividade. O casal provou que tal acontecia devido à emissão de eletrões e de núcleos de hélio.

No início do século XX, o físico britânico Ernest Rutherford foi mais longe nas descobertas relativas à radioatividade, demonstrando que uma partícula afetada por radioatividade espontânea pode dar origem a um novo elemento químico. Na altura, o dado intrigou cientistas de todo o mundo, que se dedicaram a estudar a fundo a questão.

As grandes conclusões surgiram já na década de 1930. Primeiro, quando o britânico James Chadwick descobriu o neutrão e levou a cabo experiências que demonstraram como o bombardeamento de átomos e partículas com neutrões pode alterar a composição atómica. Em 1935, o físico italiano Enrico Fermi concluiu que este facto era particularmente interessante quando a partícula em causa era de urânio: depois de atingido por um neutrão, o átomo de urânio desintegrava-se, dando origem a átomos de bário, com cerca de metade da massa da partícula original.

Martin Klaproth

Já em 1939, ano em que começaria a II Guerra Mundial, os físicos austríacos Lise Meitner e Otto Frisch descobriram que o tal neutrão disparado contra a partícula de urânio era absorvido pelo núcleo, causando uma instabilidade que levava à desintegração da partícula em duas partes. Mais: esta desintegração libertava uma enorme quantidade de energia. Estava descoberto o processo de fissão nuclear e o seu potencial energético.

As descobertas daquele ano mudaram o paradigma da energia e motivaram cientistas em todo o mundo a continuar os trabalhos em torno do nuclear. O clima de guerra iminente levou cientistas e governos a pensarem logo à partida nas aplicações militares daquele tipo de energia.

Os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann foram responsáveis, ainda em 1939, por uma descoberta que permitiria tirar a energia nuclear do papel e pô-la em prática: afinal, na fissão nuclear não era apenas libertada energia, mas também outros neutrões que podiam provocar o processo de fissão em partículas vizinhas, originando uma reação em cadeia com várias partículas de urânio a sofrerem fissão nuclear, o que levaria a uma libertação de energia em larga escala.

É no mesmo ano que o dinamarquês Niels Bohr conclui que a fissão é mais eficaz se for usado o isótopo U-235 do urânio, em vez do U-238. Problema? De todo o urânio que existe no planeta, apenas 0,7% é U-235, e é necessário separá-lo do U-238. Para tal, foi necessário criar um processo de purificação — que ficou conhecido como enriquecimento do urânio — para separar os dois componentes.

O derradeiro contributo da investigação científica pré-guerra viria de França, com o físico Francis Perrin a demonstrar qual a massa crítica de urânio que é necessária para ativar a tal cadeia auto-sustentável de libertação de energia. A partir daquele momento, a receita do nuclear estava pronta: já se sabia como extrair urânio, como o enriquecer, como provocar a fissão e qual a quantidade necessária para que o processo de libertação de energia se desencadeasse. O clima de guerra que se vivia na altura deixou, contudo, poucas opções de escolha relativamente à aplicação daquele conhecimento.

A primeira ideia para a bomba atómica e o Projeto Manhattan

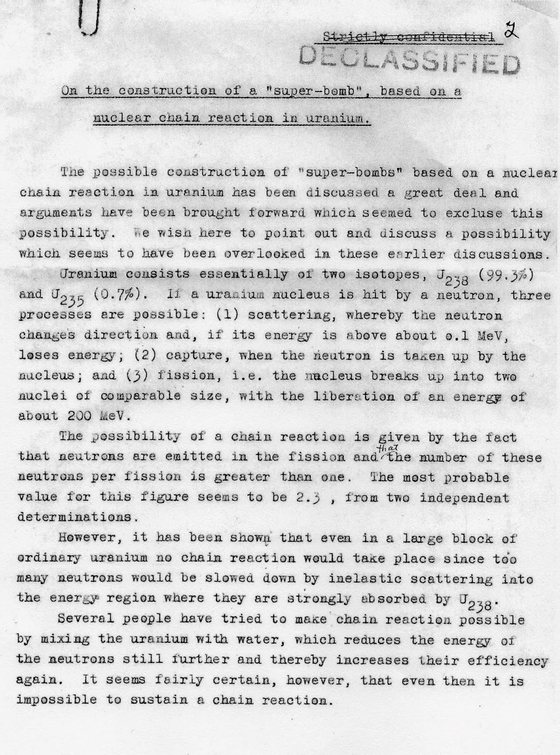

É um lugar-comum pensar que a energia nuclear era uma aspiração bem-intencionada da ciência que foi desvirtuada pelos interesses militares. Mas, na verdade, a primeira conceptualização da bomba atómica veio da ciência. Em 1940, cerca de seis meses depois do início da II Guerra Mundial, os físicos alemães Otto Frisch e Rudolf Peierls, refugiados em Inglaterra a trabalhar para a Universidade de Birmingham, escrevem o memorando Frisch-Peierls, o documento que mudaria definitivamente a história da guerra.

No documento, de três páginas, os dois cientistas teorizam sobre como usar a energia nuclear para fabricar uma bomba que pudesse ser transportada por via aérea.

“O relatório em anexo refere-se à possibilidade de construir uma «super-bomba» que utiliza a energia armazenada nos núcleos atómicos como fonte de energia. A energia libertada na explosão de tal super-bomba é aproximadamente a mesma da produzida por uma explosão de 1.000 toneladas de dinamite. A energia é libertada num pequeno volume, no qual irá, por um instante, produzir uma temperatura comparável à do interior do Sol. Tal explosão destruiria a vida numa grande área. O tamanho desta área é difícil de calcular, mas provavelmente cobriria o centro de uma grande cidade”, lê-se no primeiro parágrafo do documento.

A primeira página do relatório anexado ao memorando Frisch-Peierls

Os cientistas são ainda explícitos relativamente aos efeitos secundários da explosão de uma bomba deste género, que iria emitir “radiações muito poderosas e perigosas”, matando “qualquer pessoa que entre na zona afetada”.

“Provavelmente, a bomba não poderia ser usada sem matar grandes quantidades de civis, o que pode torná-la inadequada para ser usada como arma por este país”, acrescentam os dois físicos. Frisch e Peierls incluíam ainda a necessidade de “manter este relatório secreto, uma vez que qualquer rumor sobre a ligação entre a separação do urânio e uma super-bomba poderia levar um cientista alemão a pensar” na mesma ideia.

O relatório levou à criação do Comité MAUD, para supervisionar investigações em diversas universidades do Reino Unido com o objetivo de testar a possibilidade referida por Frisch e Peierls. Destes vários grupos de investigação, todos mantidos em segredo, resultaram diversos trabalhos que permitiram aprofundar os mecanismos necessários para colocar em prática o projeto de uma bomba atómica.

O comité produziu em julho de 1941 dois relatórios finais: um sobre a utilização de urânio para construir uma bomba e outro sobre a utilização de urânio como fonte de energia. As conclusões, na prática, mostravam que efetivamente era praticável construir, a curto prazo, uma bomba atómica com recurso a urânio enriquecido. Com 12 quilogramas de urânio era possível produzir uma bomba que libertasse tanta energia como 1.800 toneladas de TNT.

O pior eram os custos. Uma fábrica que pudesse produzir um quilograma de urânio por dia custaria cinco milhões de libras e ocuparia muitos cientistas e operários necessários para outras tarefas relacionadas com o armamento de guerra. O comité recomendou, por isso, que o projeto deveria continuar nos Estados Unidos, em colaboração com o Departamento de Defesa norte-americano.

Naquela altura, os americanos também andavam a estudar as potencialidades da energia nuclear, mas sem pensarem na sua utilização militar. Estudavam apenas a possibilidade de usar a energia libertada na fissão dos átomos de urânio como fonte de energia para os seus navios. Tudo mudaria a 7 de dezembro de 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor. A partir desse momento, os EUA empenharam todos os seus principais cientistas no chamado Projeto Manhattan, que reorientou os seus objetivos para a produção no menor tempo possível de uma bomba atómica.

A investigação norte-americana avançou rapidamente em colaboração com o Reino Unido e em dezembro de 1942 os EUA realizaram o primeiro teste controlado a uma reação nuclear em cadeia. A experiência foi bem sucedida e o governo norte-americano ordenou o início da construção de duas bombas: uma alimentada a urânio enriquecido e outra alimentada a plutónio, um outro elemento químico que se provou eficaz na libertação de energia como resultado da fissão nuclear.

Em julho de 1945, os EUA testaram uma bomba nuclear pela primeira vez no Novo México. O resultado foi suficientemente satisfatório para a administração norte-americana e a bomba ficou pronta a utilizar. A 6 de agosto do mesmo ano, sob ordem do presidente norte-americano Harry Truman, foi lançada a primeira bomba atómica da história, na cidade japonesa de Hiroshima, depois de o Japão ter recusado a rendição. No total, morreram cerca de 135 mil pessoas, mas os efeitos (designadamente os provocados pela radiação ainda hoje presente no local) continuaram a matar durante décadas.

Depois do bombardeamento, Truman fez um comunicado a elogiar o desenvolvimento científico que levou à produção da bomba, anunciou que mais dispositivos estavam a ser produzidos e ameaçou novamente os japoneses: “Se não aceitarem as nossas condições, podem esperar uma chuva de fogo vinda do ar como nunca se viu na Terra“. Três dias depois, sem uma rendição japonesa, os EUA largaram a segunda bomba atómica, na cidade japonesa de Nagasaki. Morreram 64 mil pessoas.

https://www.youtube.com/watch?v=e3Ib4wTq0jY

Durante todo este tempo, a União Soviética não foi alheia ao desenvolvimento da tecnologia nuclear. Apesar de alguma relutância inicial, quando Estaline soube dos desenvolvimentos de uma possível bomba atómica por parte do Reino Unido e dos EUA, a União Soviética também arrancou com o seu próprio programa nuclear, em 1942.

Contudo, só depois dos bombardeamentos em Hiroshima e Nagasaki é que os soviéticos se empenharam efetivamente na construção de uma bomba nuclear. O primeiro teste foi conduzido em 1947 e a primeira bomba ficou pronta em 1949. Ao mesmo tempo, cientistas soviéticos empenhavam-se paralelamente na construção de uma bomba de hidrogénio, ainda mais potente do que a atómica.

Ascensão e declínio da energia nuclear comercial

Os esforços de guerra tinham desviado o foco da investigação sobre a utilização pacífica da energia nuclear. No entanto, o fim da guerra criou a oportunidade para que se tornasse a estudar esta potencialidade da energia nuclear — sobretudo depois de o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki ter provado o enorme potencial energético da fissão nuclear — e o desenvolvimento de armas nucleares, mesmo tendo continuado durante a Guerra Fria, deu lugar à investigação sobre energia nuclear e à construção de reatores para produção de energia.

A premissa era a de que a elevada temperatura registada no processo de fissão nuclear pode servir para a produção energética. As grandes vantagens prendiam-se sobretudo com o facto de um reator nuclear ser uma estrutura relativamente pequena face à quantidade de energia que é capaz de produzir e com a durabilidade dos complexos nucleares, tornando-os mais rentáveis do que outras formas de produção energética.

Em dezembro de 1951, os Estados Unidos colocaram em funcionamento o primeiro reator nuclear (ainda que experimental) capaz de produzir energia. Dois anos depois, o presidente Dwight Eisenhower fez perante a Assembleia Geral das Nações Unidas um dos seus discursos mais conhecidos, intitulado “Átomos pela Paz“. No discurso, Eisenhower anunciou que o programa nuclear dos EUA seria reorientado para a produção de eletricidade — primeiro para utilização militar e depois para consumo doméstico.

Também na União Soviética a investigação nuclear foi direcionada para a produção de energia. Em 1954, os soviéticos tornaram-se nos primeiros a colocar em funcionamento uma estação elétrica nuclear para uso civil, na cidade de Obninsk. A estação chamava-se AM-1, iniciais de Atom Mirny, a tradução em russo de Átomos pela Paz, e funcionou como produtora de eletricidade até 1959 e como unidade de investigação e de enriquecimento de urânio até 2000.

Do lado norte-americano, os esforços concentravam-se na produção de eletricidade capaz de alimentar embarcações militares, com o primeiro submarino nuclear da marinha dos EUA a ser lançado em 1954. No final da década de 1950, eram lançados os primeiros navios alimentados a energia nuclear.

Na década de 1960, a tecnologia nuclear, até então assente em investigação classificada por parte do governo dos EUA, chega às empresas privadas, que começam a construir centrais nucleares para produção e comercialização de eletricidade. A norte-americana Westinghouse foi a primeira empresa a instalar uma central nuclear nos EUA, que funcionou entre 1960 e 1992. A partir daquela década, a utilização de energia nuclear disseminou-se um pouco por todo o mundo, com a instalação de reatores nucleares nos quatro cantos do planeta.

A excitação com aquela nova forma de produzir eletricidade — mais barata, mais compacta e mais eficaz — não duraria muito. A partir da década de 1970, a indústria começou a entrar numa fase de declínio. Face ao elevado número de reatores instalados na década anterior, o número de complexos nucleares estagnou completamente e o volume de negócios das empresas que comercializavam eletricidade produzida através de energia nuclear desceu, causando uma queda no preço do urânio.

A antiguidade dos reatores instalados um pouco por todo o mundo, aliada à pouca manutenção das infraestruturas motivada pela diminuição da comercialização de energia nuclear levou muitos reatores a tornarem-se obsoletos e com graves problemas de segurança, o que em algumas situações conduziu a acidentes graves com libertação de radiação nuclear.

O caso mais grave foi o acidente de Chernobyl, na Ucrânia (então um território da União Soviética), em 1986. Um dos reatores que compunham o complexo nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão durante a madrugada, permitindo o escape de radiação nuclear em grande quantidade. Ainda hoje é difícil contabilizar o número de mortes relacionadas com o acidente.

É certo que no dia do acidente morreram 31 pessoas e pelo menos mais duas dezenas de pessoas morreram nos anos seguintes com doenças provocadas pela radiação. Mas estima-se que vários milhares de pessoas venham a morrer no futuro na sequência de doenças provocadas pela radiação libertada. Além disso, centenas de crianças nasceram, já depois do acidente, com malformações genéticas devido à presença da radioatividade no corpo da mãe.

O segundo maior acidente nuclear da história viria a acontecer 25 anos depois de Chernobyl, em Fukushima, no Japão, em 2011. A central nuclear de Fukushima foi atingida por um tsunami, que provocou brechas em três dos seis reatores nucleares, que acabaram por derreter devido à libertação de radiação. Todas as povoações num raio de 2000 quilómetros foram evacuadas para evitar a exposição à radiação. Chernobyl e Fukushima foram os únicos dois acidentes nucleares na história a serem classificados com o nível 7 (o mais elevado) na escala de acidentes nucleares.

Já no início do século XXI a energia nuclear era equacionada de uma forma muito mais cautelosa. Décadas de estudo permitiram perceber que uma das grandes preocupações em torno da energia nuclear era a questão da segurança relativamente aos resíduos que restavam depois do processo de fissão, pelo que a instalação de novas centrais nucleares exigiu que fossem tidas em conta novas regras de segurança, que pesam na hora de escolher métodos de produção de energia.

Por outro lado, o facto de ser uma forma não poluente de produção de eletricidade, numa altura em que as preocupações ambientais são crescentes, é um dos principais argumentos a favor da utilização de centrais nucleares para produzir eletricidade nos dias de hoje.

Irão e Coreia do Norte. O regresso do armamento nuclear

Depois de um longo período em que a investigação nuclear foi reorientada para a produção de eletricidade, os programas nucleares de países como o Irão ou, mais recentemente, a Coreia do Norte, voltam a colocar na ordem do dia o problema do armamento nuclear.

No que toca ao Irão, o programa nuclear daquele país arrancou também na década de 1950, orientado para a produção de eletricidade, com o apoio dos EUA. Após a revolução iraniana, em 1979, a maioria dos países do mundo terminaram a cooperação nuclear com o Irão, mas o país continuou com o programa, que ganharia mais força na década de 1990, quando Irão e Rússia assinaram um acordo de cooperação que permitiu aos iranianos ter acesso ao conhecimento dos cientistas russos.

Contudo, no início dos anos 2000, uma investigação da Agência Internacional para a Energia Atómica, baseada em suspeitas de que o Irão estaria a levar a cabo enriquecimento de urânio para fins não pacíficos, concluiu que o país não estava a cumprir as regras internacionais no que diz respeito à utilização de energia nuclear. Na sequência da investigação, o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções ao país enquanto o programa nuclear não fosse encerrado, algo que viria a acontecer em 2015 com a assinatura do acordo nuclear com o Irão (que agora pode estar em risco, caso Donald Trump decida voltar atrás com o acordo).

Já no que toca à Coreia do Norte, o programa nuclear do país liderado por Kim Jong Un também começou na década de 1950, com um acordo de cooperação nuclear com a União Soviética. Na década de 1970, o país começou a extrair urânio de minas em vários locais do seu território e a enriquecer o produto para o utilizar como combustível em reatores nucleares para produção de eletricidade.

Na década de 1990, uma investigação da Agência Internacional para a Energia Atómica concluiu que a Coreia do Norte estava a produzir urânio e plutónio em quantidades suficientes para utilizar em armamento de destruição maciça. A partir dessa investigação, o país bloqueou a entrada a investigadores no seu território. A Coreia do Norte ainda cumpriu uma série de regulações e de acordos internacionais durante vários anos. Mas sempre com um programa de armamento nuclear secreto a ser desenvolvido pelos principais cientistas do regime, que se viria a revelar nos sucessivos testes nucleares que conhecemos hoje.