Índice

Índice

Numa famosa cena de “A vida de Brian” (Monty Python’s Life of Brian, 1979), um grupo de insurrectos judeus planeia a revolta contra o jugo imperialista romano. Reg, que conduz os trabalhos, queixa-se de os romanos lhes terem tirado tudo o que possuíam e pergunta “E o que nos deram eles em troca?”. A questão deveria ser meramente retórica, mas, timidamente, um dos seus correligionários lembra: “O aqueduto”. E outro acrescenta: “O sistema de esgotos”. E outro: “As estradas”. Reg admite, a contragosto, estes benefícios, mas, à medida que a enumeração dos progressos trazidos pelos romanos prossegue – a irrigação, a medicina, a educação, a saúde, os banhos públicos, a segurança nas ruas –, Reg vai ficando cada vez mais agastado, pois vê cair por terra a sua argumentação anti-imperialista.

[Excerto de A vida de Brian: “O que fizeram os romanos por nós?”]

Hoje em dia, o império não tem muitos defensores. O “imperialismo americano” é uma expressão usada exclusivamente no sentido pejorativo pela esquerda para designar os desmandos e prepotências cometidos pelos EUA – da ocupação da Nicarágua em 1912, ao lançamento de mísseis de cruzeiro sobre a Síria em 2018 – e quando se mencionam as “ambições imperiais” de Vladimir Putin é para exprimir inquietação perante a forma como a Rússia intimida os países vizinhos. Para muitos, “imperialismo” e “colonialismo” são quase sinónimos e só evocam o domínio de um povo sobre outros, sempre pela força das armas e envolvendo a exploração dos povos submetidos. Por outro lado, o nacionalismo conhece na Europa um recrudescimento que pareceria improvável há duas ou três décadas e, paradoxalmente, tem expressão particularmente virulenta em países – como a Polónia e a Hungria – que se integraram de livre vontade na União Europeia, que alguns apontam como uma sucessora do Império Habsburgo.

Krishan Kumar, um sociólogo natural de Trinidad e Tobago, que estudou em Londres e Cambridge, se tornou cidadão britânico e é actualmente professor na Universidade da Virginia, nos EUA, considera que, num tempo em que alastra a ideia “de que as instituições políticas que serviram a comunidade internacional nos últimos dois séculos já não são capazes de o fazer”, há algo a aprender com os impérios, pois a longevidade de alguns deles leva a crer que a força e a opressão não bastarão para explicar que povos tão diferentes tenham vivido juntos (ainda que “não necessariamente em condições de igualdade”) durante tantos séculos. Visions of empire: How five imperial regimes shaped the world, publicado em 2017 pela Princeton University Press, chega um ano depois a Portugal, pela mão das Edições 70 e com tradução de Jaime Araújo.

“Visões Imperiais”, de Krishan Kumar (Edições 70)

Não se espere encontrar aqui um resumo da história destes cinco impérios, tarefa para que as 700 páginas do livro seriam manifestamente insuficientes; o foco de Kumar está na forma como os impérios eram governados e como se viam a si mesmos – a ideologia imperial – e na forma como os historiadores os têm visto.

Roma como modelo

Kumar escolheu para a sua análise os impérios otomano, Habsburgo, russo/soviético, britânico e francês, mas começa por deter-se no império romano, que vê como tendo “fornecido a inspiração, a imagística e o vocabulário para todos os impérios europeus desde a Espanha da Idade Moderna até à Grã-Bretanha dos fins do século XIX” (a frase é de Anthony Pagden, outra autoridade em “história imperial”).

Kumar faz recuar a inspiração para a “missão imperial” romana a Alexandre o Grande, cujo império, embora efémero, contribuiu para que os filósofos gregos começassem “a achar que a civilização helénica tinha uma missão universal” – nada mais natural, já que, na sua óptica, representava o mais alto estádio de desenvolvimento civilizacional, e “para além das suas fronteiras havia apenas a barbárie”. O próprio Alexandre terá declarado que “podia ter conquistado toda a Índia, porque o seu modelo de governo era superior ao de todos os príncipes indianos” (Kumar). Mas o império de Alexandre não se apoiava apenas na ideia de superioridade – visava também a união do Ocidente e do Oriente, uma aspiração à universalidade que Kumar aponta como estando no cerne do conceito de império.

Alexandre o Grande na batalha de Issus, num mosaico romano de c.100 a.C., Casa do Fauno, Pompeia

Em As histórias, quando o historiador grego Políbio (c.200-c.118 a.C.) relatou a ascensão da República Romana, identificou esta como herdeira da missão civilizadora de Alexandre, um conceito que foi assimilado pelos romanos Tito Lívio e Virgílio e retomado pelos impérios posteriores, até mesmo por aqueles que são apenas parcialmente europeus – como o russo – ou até, na sua origem, asiáticos – como o otomano.

O Império Russo via-se como herdeiro de Bizâncio, o Império Romano do Oriente, e a escolha do termo tsar (César) para designar o seu governante supremo é revelador. Vladimir I, o Grande, príncipe de Novgorod e Kiev, que governou o Rus’ de Kiev (o núcleo original do Império Russo) entre 980 e 1015, deu um passo decisivo para acolher o legado de Roma quando se converteu ao cristianismo ortodoxo e se casou, em 989, com Ana Porphyrogenita, irmã do imperador bizantino Basílio II (ver Rússia: É possível decifrar este enigma?).

O baptismo de Vladimir o Grande, num esboço para um fresco da catedral de Vladimir por Viktor Vasnetsov, 1890

Yaroslav, filho de Vladimir, que ocupou o trono do Rus’ entre 1019 e 1054, fez construir em Kiev uma catedral de Santa Sofia que replicava a Santa Sofia de Constantinopla – escreve Kumar que a “herança bizantina, na religião, artes arquitectura, direito e conceitos de governo, viria a ter efeitos profundos e duradouros na história russa”. Até o alfabeto cirílico foi uma criação bizantina, da autoria dos monges macedónios Cirilo e Metódio.

A mudança da capital política e religiosa de Kiev para Moscovo não perturbou a continuidade entre os impérios romano e russo, que é claramente expressa na carta do monge Philotheus (Filofei) de Pskov ao Grande Príncipe de Moscovo Vasili III (reinado: 1505-1533), antecessor de Ivan IV, o Terrível: “Todos os impérios da Cristandade se encontram unidos […] no vosso, pois duas Romas caíram [Roma e Constantinopla], a terceira [Moscovo] mantém-se firme e não haverá outra”.

Vasili III encontra-se com embaixadores do Sacro Imperador Romano Carlos V, perto de Moscovo, gravura do século XIX

Quanto ao Império Otomano, Kumar vê-o como um “Estado híbrido”, em que, na cultura e na administração, se mesclavam elementos islâmicos e bizantinos. A partir de Maomé (Mehmed) II, que, em 1453, conquistou Constantinopla, o derradeiro reduto do Império Romano do Oriente, a capital bizantina foi convertida na capital otomana, com o nome de Istambul (do grego clássico “eis tin poli”: “para a cidade”), embora o nome anterior nunca tenha sido completamente suprimido. Os sultões otomanos adoptaram títulos como Kaysar (César), Basileus (o título dos imperadores bizantinos), Padishah-i Konstanti (imperador de Constantinopla) e Padishah-i Rum (imperador dos Romanos), que “mostram claramente que, pelo menos num aspecto, os otomanos, como conquistadores do Império Romano do Oriente, desejavam considerar-se herdeiros de Roma” (Kumar). Kumar enfatiza o fascínio de Mehmed II com a história grega e romana e “a sua identificação com Alexandre Magno e Júlio César”. Foi o primeiro sultão otomano a abandonar a antiga capital otomana de Bursa, na Anatólia, como local de sepultamento e a escolher em seu lugar Constantinopla e determinou que as suas cerimónias fúnebres tomassem como modelo as do imperador romano Constantino (o fundador de Constantinopla).

O sultão Maomé (Mehmed) II, que reinou de 1451 a 1481, num retrato de Gentile Bellini, 1480

A aspiração de Mehmed à sucessão de Roma e ao governo do mundo foi sintetizada pelo erudito grego Jorge de Trebizonda (Georgios Trapezuntius, 1395-1486): “ninguém pode duvidar de que ele é o imperador dos romanos. Aquele que tiver o centro do império nas mãos é imperador de direito; e Constantinopla é o centro do Império Romano”.

Escreve Kumar que “o Império Romano alimentou as ambições de ‘domínio mundial’” de Carlos V, Filipe II de Espanha, Luís XIV e Napoleão, que, não por acaso, tratou de abolir o Sacro Império Romano-Germânico em 1806, dois anos depois de se ter feito coroar Imperador dos Franceses.

A (auto-)coroação de Napoleão na catedral de Nôtre-Dame, a 2 de Dezembro de 1804, por Jacques-Louis David, 1805-7. O facto de a cerimónia ter contado com a presença do papa Pio VII mostra que apesar de a coroação dizer formalmente respeito ao “Imperador dos Franceses”, as ambições de Napoleão eram mais vastas

Quase cinco séculos após a queda do Império Romano do Oriente, Roma foi ainda fonte de inspiração para dois tenebrosos e efémeros impérios do século XX: a Itália de Mussolini e o III Reich de Hitler.

A saudação romana no quadro “O Juramento dos Horácios”, de Jacques-Louis David, 1786

Kumar fornece elementos que confirmam a intenção de Mussolini de reerguer um Império Romano, mas pouco ou nada diz sobre o III Reich – a verdade é que neste a identificação com Roma parece ter-se ficado pelo aspecto cerimonial e pela arquitectura pública. Kumar enfatiza que uma característica fulcral do Império Romano – retomada, com maior ou menor empenho, por outros impérios europeus – foi a forma como estendeu a cidadania romana aos seus súbditos – “De reinos estrangeiros fizeste uma pátria/ Os bárbaros encontraram benefícios sob o teu domínio/ Partilhando as tuas leis com os que subjugaste/ Do mundo outrora distante fizeste uma cidade”, escrevia o poeta Rutílio, natural de Toulouse, em 417 d.C.. Ora, esta atitude não podia estar mais distante dos conceitos raciais de Hitler, que via nos povos não-arianos apenas sub-humanos, aptos para serem exterminados como ervas daninhas ou serem convertidos em escravos.

Hitler e Mussolini fazem a saudação fascista numa cerimónia no Túmulo dos Mártires Fascistas, em Florença (Keystone/Getty Images)

O imperialismo começa em casa

Grã-Bretanha, França, Espanha, Portugal e Holanda possuíram vastos impérios ultramarinos, “onde o sol nunca se punha”, e estão hoje reduzidos, na essência, ao seu núcleo original, anterior à expansão imperial. Mas enquanto Portugal e a Holanda eram pequenas entidades relativamente homogéneas, no caso da Grã-Bretanha, França e Espanha, o “núcleo original” nasceu de uma entidade política menor que, através de um processo de conquista e colonização, foi englobando outras entidades, lembra Kumar, citando Niall Ferguson (outro entusiasta da ideia imperial): “O que é o actual Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte senão o legatário de um anterior imperialismo inglês?”. O Reino da Inglaterra começou por “engolir” o Principado de Gales – uniram-se formalmente em 1542 – e depois constituiu uma união política com a Escócia – formalizada em 1707 sob o nome de Reino da Grã-Bretanha.

“Acto de União com a Escócia”, 1707

Em 1801, surgiu o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, que, quando a Irlanda ganhou independência em 1922, passou a denominar-se Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. As aspirações independentistas da Escócia – temporariamente derrotadas no referendo de 2014 – e as tensões entre unionistas e nacionalistas na Irlanda do Norte mostram que a Grã-Bretanha está longe de ser um bloco sólido e homogéneo.

Espanha era assim descrita por Pablo de Olavide, autor espanhol do século XVIII: “um corpo composto por outros corpos mais pequenos separados e antagónicos, que se oprimem e desprezam uns aos outros e se encontram num estado permanente de guerra civil […], uma república monstruosa formada por pequenas repúblicas em confronto”. É uma descrição que reganha actualidade em 2018, face ao crescendo de tensão entre independentistas catalães e o governo central de Madrid. A história da génese de Espanha é a história de como Castela estendeu gradualmente o seu domínio ao resto da Península Ibérica, só deixando de fora, a contragosto, este nosso rectângulo, num processo que teve momento decisivo na união dos reinos de Aragão e Castela em 1469, através do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela.

Retrato matrimonial de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, autor anónimo do século XV

Quanto à França, escreve Kumar, “alcançou a sua condição de nação através de um processo de conquista lançado pelos reis capetianos a partir da sua base na Île-de-France. Um a um, eles incorporaram à força a Bretanha, a Borgonha, o Languedoc, a Normandia, a Gasconha, a Aquitânia, a Provença e vários outros principados independentes dos reinos carolíngios sucessores da Francia Ocidental, da Francia Oriental e da Lotaríngia. Foram necessárias várias centenas de anos, e a repressão de muitas revoltas internas, para que os reis franceses conseguissem unir os diferentes territórios do seu ‘império interno’”.

“Filipe Augusto vence a Batalha de Bouvines”, por Horace Vernet, c.1863. A vitória de Filipe Augusto (Filipe II, reinado de 1179 a 1223) em Bouvines, em 1214, resultou na anexação da Normandia e de Anjou e permitiu-lhe que fosse o primeiro Capeto a reivindicar o título de Rei de França

O processo de “incorporação” francês foi longo e penoso mas extraordinariamente eficaz: enquanto no século XXI a secessão da Escócia e da Catalunha são possibilidades reais, a França apenas regista vagas aspirações independentistas na Bretanha e na Córsega e nenhuma delas tem expressão fora de um círculo restrito de radicais.

O Império Otomano foi um império europeu?

Kumar entende que, embora a sua origem tivesse sido asiática, o Império Otomano foi tão europeu quanto o Império Russo. Quando Constantinopla caiu em 1453, já os otomanos estavam firmemente implantados nos Balcãs, infligindo uma derrota esmagadora aos sérvios na batalha de Kosovo Polje (a “Batalha do Campo dos Melros”), em 1389, seguida pela anexação da Bulgária, em 1393, e da Valáquia (hoje parte da Roménia), em 1395. Kumar cita Heath Lowry, que afirma que “o Estado otomano só atingiu a maioridade nos Balcãs”, e Donald Quataert, que defende que “durante quase toda a sua história de 600 anos, o Estado otomano participou na ordem política europeia tanto como os seus rivais franceses ou Habsburgos”. Os otomanos conquistaram a Hungria e cercaram Viena por duas vezes – em 1529 e 1683 – e só com a derrota na Guerra Austro-Otomana de 1683-97 e o subsequente Tratado de Karlowitz (1699) começaram a recuar na Europa (ver Turquia: Sete séculos entre sonhos e pesadelos).

Kumar lembra também que “entre 1453 e 1600, [30] dos 34 grão-vizires – o posto mais alto no Estado otomano, equivalente a representante do sultão – foram recrutas do devshirme”, a instituição (também conhecida por “tributo de sangue”) que retirava jovens cristãos às suas famílias nas aldeias dos Balcãs, para os converter ao islamismo e instruir no desempenho de funções no exército e administração otomanos. “Durante toda a história do império, de entre os 215 grão-vizires mais de 2/3 tinham origem cristã”, repartida entre a proveniência camponesa e a “aristocracia bizantina-balcânica”.

O grão-vizir Köprölü Mehmed Pasha (c.1575-1661), fundador de uma dinastia de grão-vizires, líderes militares e estadistas que dominou a administração do Império Otomano durante a segunda metade do século XVII, era, na sua origem, um cristão albanês, “recrutado” através do devshirme

O que é incongruente é que, após aduzir estes argumentos, Kumar rejeite a perspectiva de que a perda dos territórios europeus entre o início do século XIX e as vésperas da I Guerra Mundial vibrou um rude golpe no Império Otomano.

O mapa dos Balcãs alterou-se drasticamente durante esse período: a Sérvia obteve autonomia em 1838 e a Grécia tornou-se independente em 1830. E em 1878, no rescaldo da derrota otomana na Guerra Russo-Turca de 1877-78, o Congresso de Berlim determinou a independência da Sérvia, Montenegro e Roménia, a autonomia da Bulgária e a anexação pela Rússia de parte da Bessarábia e de vários territórios junto ao Mar Negro. Nesse mesmo ano, aproveitando a posição de fraqueza do Império Otomano, o Império Austro-Húngaro estacionou tropas na província otomana da Bósnia-Herzegovina, tendo as forças austro-húngaras e otomanas convivido neste território durante 30 anos (até que, em 1908, as primeiras, aproveitando os conflitos internos no Império Otomano, resultantes da Revolução dos Jovens Turcos, em 1908, expulsaram as segundas). Para rematar o annus horribilis de 1878, como recompensa por, no Congresso de Berlim, ter tentado moderar o apetite das outras potências por território otomano, a Grã-Bretanha (sempre de uma habilidade maquiavélica nas negociações) obteve dos otomanos o controlo de Chipre.

Cartoon de John Tenniel no semanário satírico britânico Punch de 17 de Junho de 1876: a Grã-Bretanha adverte a Rússia para os riscos de esta deixar os seus cães – Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Bósnia – atirarem-se ao Império Otomano

O fim de mais de cinco séculos de presença otomana na Europa chegou com a I Guerra dos Balcãs, em 1912-13, em que as forças combinadas da Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro derrotaram os otomanos, que, pelo Tratado de Londres, se viram obrigados a ceder território aos países vencedores, a conceder a independência à Albânia e a entregar as ilhas do Dodecaneso a Itália.

O Império Otomano na véspera da I Guerra Mundial: o Egipto e o Sudão, ainda que sendo formalmente território otomano, estavam, na prática, sob controlo britânico

Porém, Kumar recusa-se a ler nesta sucessão de eventos “a história de um declínio lento mas constante e inexorável” e argumenta: “Afinal, os franceses no século XVIII perderam territórios – na América do Norte e Índia – muito mais extensos do que os perdidos pelos otomanos no século XIX. Todavia, isso não os impediu de reconstruir o seu império, de tal modo que no início do século XX já tinham o segundo maior império do mundo […]. Os russos também perderam um império e – sob a capa da União Soviética – construíram outro”.

A América do Norte em 1750: nominalmente, a França era a potência com maior presença na América do Norte, mas a realidade era bem diferente

Ambas as comparações são inválidas. Os territórios perdidos pelos franceses na América do Norte eram, com efeito, vastíssimos, compreendendo o Canadá e a Louisiana, designação que extravasava largamente os limites do actual estado dos EUA com esse nome e abrangia todo o território entre o Golfo do México e os Grandes Lagos (correspondente, hoje, a 15 estados americanos). Porém, só eram franceses em termos formais, pois a presença humana era extremamente rarefeita, resumindo-se a caçadores de peles, comerciantes, missionários e aventureiros, que actuavam por conta própria, e o Estado francês não dispunha de qualquer autoridade sobre estas vastidões habitadas essencialmente por índios. Aliás, é o próprio Kumar que, noutro capítulo, realça que, em meados do século XVIII, enquanto “viviam mais de dois milhões de colonos britânicos no litoral leste da América […], os franceses tinham apenas cerca de 70.000 pessoas espalhadas ao longo de uma faixa que se estendia do rio São Lourenço ao vale do rio Mississipi” – neste território, as únicas cidades dignas desse nome eram Québec e Nouvelle Orléans, “separadas por quase 2500 quilómetros”.

Como resultado da derrota francesa na Guerra dos Sete Anos (1756-63), a Grã-Bretanha ficou com o Canadá e a Espanha com a Louisiana, embora esta acabasse por reverter para a França em 1802. A prova de que a França estava consciente de que os seus vínculos com aquele território eram débeis e a perspectiva de os fortalecer era remota está no facto de Napoleão se ter apressado a vender a Louisiana aos EUA logo em 1803 – 2.14 milhões de Km2 por 50 milhões de francos (11.25 milhões de dólares), o que faz dela a maior pechincha da história das transacções imobiliárias. A efémera e superficial presença francesa na América apenas deixou marcas na toponímia (ver Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?).

Cerimónia de hasteamento da bandeira dos EUA em Nouvelle Orléans/New Orleans (acompanhada pelo arriar da bandeira francesa), a 10 de Março de 1804, na sequência da aquisição da Louisiana pelos EUA; quadro de Thure de Thulstrop, 1904

As “perdas” do Império Russo mencionadas por Kumar são ainda mais fantasiosas: é verdade que, aproveitando o tumulto da Revolução de 1917 e da subsequente guerra civil, alguns territórios tiveram breves veleidades independentistas -– a Arménia, o Azerbaijão e a Geórgia uniram-se numa República Federativa Democrática da Transcaucásia e acenderam-se aspirações nacionalistas na Ucrânia e Bielo-Rússia – mas foram rapidamente sufocadas e a URSS que emergiu deste período conturbado, a 29 de Dezembro de 1922, abrangia, essencialmente, os mesmos territórios do Império Russo.

O dever das raças superiores

“A França tem colónias mas não tem colonos” – o comentário irónico é do chanceler alemão Otto von Bismarck e era fundamentado. O carácter diáfano da presença francesa na América do Norte não era um caso peculiar: era difícil convencer os franceses “a viajar além-mar e estabelecer-se nas colónias francesas”, facto que Kumar atribui “à disponibilidade de terras e à relativa prosperidade dos camponeses franceses”.

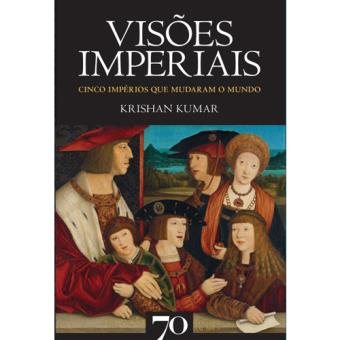

Mesmo no “Segundo Império Ultramarino”, cujo início é usualmente situado em 1830, com a conquista de Argel, a conquista de vastíssimos territórios não foi acompanhada por uma deslocação proporcional de colonos, de forma que “na véspera da I Guerra Mundial, havia apenas 700.000 franceses a viver nas colónias” e, como 500.000 estavam concentrados na Argélia, restavam 200.000 para povoar dez milhões de Km2 espalhados por África, Madagáscar, Sudeste Asiático, Antilhas, América do Sul e Oceânia.

Ataque a Argel pela esquadra do almirante Dupperé, a 3 de Julho de 1830: Quadro de Antoine Léon Morel-Fatio, c.1836-37

Em Marrocos, os franceses representavam apenas metade dos europeus, na Tunísia eram superados em número pelos italianos, “na Indochina Francesa, havia apenas 24.000 franceses entre uma população indígena de 16 milhões” e nas colónias da África Ocidental eram uma fracção ainda menor da população total.

A tomada de Saigão pela esquadra do vice-almirante Rigault de Genouilly, a 16 de Fevereiro de 1859: Quadro de Antoine Léon Morel-Fatio

Mas a esta presença diluída dos franceses em termos humanos correspondeu, paradoxalmente, uma imposição às colónias dos modelos da metrópole e de políticas de assimilação que não tiveram par nos outros impérios ultramarinos, tentando “tornar o império num mostruário das glórias da civilização francesa” (Kumar). A França estava imbuída da missão civilizadora de Roma: “como no caso de Roma, os elementos dessa missão seriam a língua, a cultura, as instituições e a cidadania. E como a missão civilizadora do Império Romano significara efectivamente a romanização, também a missão civilizadora no Império Francês significava o afrancesamento – francisation – ou galicização: numa palavra, a ‘assimilação’”. “Enquanto os otomanos e os Habsburgos e até os britânicos aceitavam e até promoviam a diferença, para os franceses parecia inconcebível que alguém, uma vez exposto à cultura francesa, não quisesse […] tornar-se francês” (Kumar).

O Segundo Império Ultramarino Francês, na sua máxima extensão (1919-39)

E os povos das colónias deveriam sentir-se gratos pelo sentido de “mission civilisatrice” da França – Martial Merlin, que foi (sucessivamente) governador-geral da África Equatorial Francesa, de Madagáscar e da Indochina Francesa, deu voz ao sentimento de muitos franceses quando proclamou, em 1910, que “fomos para novos territórios […] em virtude do direito de uma raça civilizada e plenamente desenvolvida de ocupar territórios negligenciados por povos atrasados que se encontram mergulhados na barbárie e são incapazes de desenvolver a riqueza da sua terra […] Mas, ao exercer esse direito, somos ao mesmo tempo incumbidos de uma obrigação para com [esses povos], e dessa obrigação nem por um instante devemos esquecer-nos”.

Não se pense que este “sentido de missão” estava apenas entranhado nos sectores mais conservadores da sociedade francesa – o dirigente socialista Léon Blum assegurava, em 1925, que “estamos demasiado imbuídos de amor ao nosso país para repudiar a expansão do pensamento francês e da civilização francesa […] Reconhecemos o direito e até o dever das raças superiores de incorporar aqueles que não alcançaram ainda o mesmo nível de cultura”.

Rua de Hanoi, na Indochina Francesa, com o teatro municipal ao fundo, c.1905

“Uma ilha de terceira categoria”

A área total das possessões britânicas representava, em 1902, 125 vezes a área da Grã-Bretanha. A desproporção de áreas e a sua dispersão pelo mundo – tornando a sua manutenção dependente do poderio marítimo – contribuiu para que houvesse vozes que viam o Império Britânico como “demasiado extenso, geralmente superficial e potencialmente breve”.

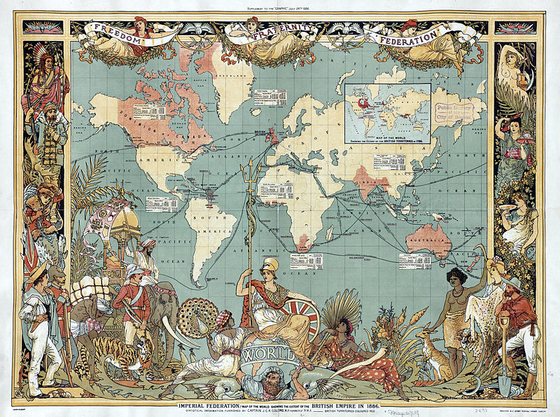

O Império Britânico em 1886, num mapa ilustrado por Walter Crane

Era corrente, entre os intelectuais britânicos da viragem dos séculos XIX-XX, a visão do Império Britânico como “uma montagem extensa e desajeitada de partes desiguais. Era um projecto ‘inacabado, sempre em construção” (Kumar), pelo que era natural que se temesse pelo seu futuro. Sir John Seely, que foi general, deputado e Secretário de Estado da Guerra, afirmava em 1883 que “parece termos conquistado e povoado metade do mundo, por assim dizer, num acesso de distracção”.

O Durbar de Deli de 1877, com o vice-rei da Índia sentado à esquerda: O Durbar, uma assembleia geral dos povos da Índia, foi convocado pelos britânicos para assinalar solenemente a coração da rainha Victoria como imperatriz da Índia – haveria novos Durbars em 1903 e 1911, assinalando a proclamação de Eduardo VII e Jorge V como imperadores da Índia

Mas Kumar discorda desta visão do Império Britânico como sendo particularmente vulnerável, desequilibrado e um produto de sucessivos acasos e improvisações, uma vez que “tudo isto poderá dizer-se de todos os impérios. Todos são mais ou menos desorganizados, todos mudam, todos manifestam ansiedade e preocupação com a saúde e estabilidade”.

Contrariando a visão do império criado por distracção e condenado a desaparecer em breve, Alfred Tennyson (1809-1892), o poeta “mais famoso da Inglaterra vitoriana”, defendia que, sem o império, a Grã-Bretanha não passaria de “uma ilha de terceira categoria meio perdida entre os seus mares”. O político liberal Charles Dilke (1843-1911) tinha opinião similar: “a posse de colónias tende a livrar-nos da maldição dos pequenos países insulares, da tacanhez de espírito que de outro modo nos transformaria numa Guernsey um pouco aumentada”.

São considerações que ganham novo significado em 2018, quando o Império já há muito se esfumou e o Reino Unido, subtraído da Irlanda (em 1922), ameaçado pela secessão da Escócia e em processo de desvinculação da União Europeia, parece correr o risco de converter-se numa “ilha de terceira categoria”.

O auge dos impérios

A ideia feita de que o declínio do Império Britânico começou após a I Guerra Mundial é contrariada por Kumar com factos. O conflito de 1914-18 “não só reforçou a solidariedade imperial como aumentou os limites físicos do império”. A Grã-Bretanha conquistou uma posição preponderante no Médio Oriente, graças aos mandatos que lhe foram concedidos pela Sociedade das Nações sobre o Iraque, Palestina e Jordânia (então denominada Transjordânia), a um acordo leonino com o Irão, e à tomada de controlo das antigas colónias alemãs do Tanganhica, Sudoeste Africano, Nova Guiné e Ilhas Samoa (há ainda que somar o Egipto, que apesar de alterações formais de estatuto, se manteve sob controlo efectivo da Grã-Bretanha até ao final da II Guerra Mundial)

O Império Britânico na sua máxima extensão, em 1921. Note-se que existe uma mancha contínua que atravessa África do cairo à Cidade do Cabo, dando cumprimento ao sonho de Cecil Rhodes

O período entre as duas guerras mundiais assistiu igualmente a um apreciável estreitamento dos laços comerciais entre a Grã-Bretanha e as suas possessões, medido pelas exportações, importações e investimento externo. O império tornou-se, entretanto o destino preferencial da emigração britânica, passando a absorver 4/5 do total em 1946, quando no final do século XIX representava menos de 1/3. Mas “o Império Britânico não foi o único a expandir-se depois da I Guerra Mundial”: a França obteve a Síria e o Líbano (Kumar menciona também Marrocos, mas este era protectorado francês desde 1912) e “os holandeses, belgas e portugueses reforçaram o controlo metropolitano dos seus impérios e instituíram reformas administrativas profundas” e “a Itália começou a construir um império africano, assente na Somália, Líbia e Etiópia.

Síria, 23 de Julho de 1920: O general francês Henri Gouraud inspecciona as suas tropas na véspera da batalha de Maysalun, que pôs termo às esperanças de Faisal de vir a ser rei de uma Síria independente, aspiração que fora alimentada pelos britânicos, como forma de incentivar Faisal a revoltar-se contra os otomanos – porém, enquanto lhe acenavam com esta cenoura, os britânicos já tinham, secretamente, concedido o domínio da Síria aos franceses

Apesar de alguns destes impérios ultramarinos terem começado a ser erguidos três ou quatro séculos antes – é o caso do português e do holandês – a presença europeia neles foi escassa e pontual e o controlo administrativo muito limitado durante a maior parte da história colonial e só quando esta se aproximava do fim se registou um surto de interesse e investimento.

Algumas imprecisões, uma asserção discutível e uma falha

A fim de defender a ideia de que os judeus encontraram no Império Austro-Húngaro “uma conjuntura favorável, sem igual noutros lugares da Europa, para se dedicarem às suas vidas intelectuais, profissionais e comerciais”, Kumar enumera os muitos intelectuais e artistas do período final do império que eram judeus ou tinham ascendência judaica – Sigmund Freud, os filósofos Ludwig Wittgenstein e Edmund Husserl, o compositor Arnold Schönberg, os escritores Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Hermann Broch e Joseph Roth – e menciona que “a condição de judeu não impediu [Gustav Mahler] de se tornara director musical da Ópera Imperial [Hofoper] de Viena, o mais desejado cargo artístico da cidade” (e um dos mais prestigiados do mundo, poderia acrescentar-se). É verdade, mas Kumar omite que Mahler teve de converter-se ao catolicismo em 1897 para poder ser nomeado e que, após 10 anos sob ataque dos sectores anti-semitas da alta sociedade vienense, foi , em 1907, alvo de uma campanha difamatória na imprensa promovida por esses mesmos sectores que o forçou a demitir-se.

Gustav Mahler em 1907: o compositor nasceu em 1860 numa família judia em Kalischt, na Boémia, parte do Império Austro-Húngaro (hoje Kaliště, na República Checa

Quando realça o papel desempenhado pelas colónias francesas na I Guerra Mundial, Kumar escreve que entre os soldados delas provenientes houve “78.000 baixas [que] representaram 15% do total das perdas francesas, cerca de 1.400.000”. 78.000 não é 15% de 1.400.000 e se as perdas totais da França rondaram, com efeito, 1.400.000 homens, as perdas entre as suas colónias somaram 260.000 homens, o que equivale a 18% do total.

Soldados senegaleses a caminho da frente de batalha, França, 1915

Para ilustrar a rapidez com que, na II Guerra Mundial, o Império Japonês se apoderou das possessões britânicas no Sudeste Asiático, Kumar escreve que “meses depois do ataque a Pearl Harbor, os japoneses já tinham tomado Hong Kong” – não foram “meses”, bastaram 17 dias, pois Hong Kong caiu a 25 de Dezembro de 1941.

Na página 577, escreve-se que “em 1945, os japoneses ocuparam a Indochina e decidiram apoiar o Viet Minh de Ho Chi Minh”. É uma afirmação desconcertante: havia tropas japonesas na Indochina Francesa desde Setembro de 1940, em resultado de uma “invasão suave”, acordada entre o Japão e o governo de Vichy. A Indochina manteve-se, pelo menos formalmente, sob controlo de Vichy até 9 de Março de 1945, momento em que os japoneses, receando que os sucessivos avanços dos Aliados e o recuo do Eixo levassem a administração colonial francesa, liderada pelo almirante Decoux, a agir de acordo com a orientação do governo provisório do general De Gaulle, deram um golpe de estado e assumiram integralmente o controlo da colónia, incentivando os governantes locais a proclamar a independência. A ideia japonesa era, porém, a de ter governantes locais submissos, o que não correspondia ao perfil da guerrilha nacionalista e anti-imperialista do Viet Minh, que tinha vindo, desde 1940 e com apoio dos EUA, China e URSS, a lançar ataques contra as forças francesas e japonesas e continuou a fazer frente aos japoneses após o golpe de 9 de Março de 1945.

Ho Chi Minh em 1945 (o quinto a contar da esquerda, de pé), com elementos dos OSS, os serviços secretos militares norte-americanos

Kumar esforça-se por contrariar a imagem prevalecente da decadência do Império Habsburgo a partir do final do século XIX e afirma que “quando eclodiu a guerra em 1914, o exército Habsburgo, como o otomano, revelou-se uma força de combate não só fiel e fiável mas também surpreendentemente eficiente”. É uma asserção que não é sustentada pelos factos: o exército austro-húngaro apenas conseguiu averbar vitórias sobre o pequeno reino da Sérvia, valendo-se de uma confortável vantagem numérica e de equipamento. Ainda assim, os 250.000 soldados sérvios conseguiram suster a primeira invasão austro-húngara de 378.000 soldados, e as sangrentas batalhas de Cer, do Drina e de Kolubara acabaram por não ditar alterações de monta na fronteira; só na invasão de 1915, em que contaram com colaboração alemã, os austro-húngaros conseguiram levar os sérvios de vencida, forçando o exército sérvio a buscar refúgio na Albânia.

Soldados sérvios retiram para a Albânia, Outubro de 1915

Nos conflitos contra outros oponentes – Rússia e Itália – o seu desempenho foi medíocre e várias vezes os alemães se viram obrigados a remediar a inépcia do aliado. Escreve Niall Ferguson em O horror da guerra, que “os alemães viram-se forçados a retirar soldados do teatro oriental para salvar o exército austro-húngaro: em 1915, quando a ofensiva russa na Galícia obrigou Falkenhayn a contra-atacar em Gorlice, e mais uma vez na sequência da ofensiva de Brusilov, em 1916”. Ferguson identifica a aposta falhada de “que a Áustria-Hungria faria uma contribuição efectiva na guerra a Oriente” como uma das principais causas da sua derrota na I Guerra Mundial.

A fim de provar as qualidades do exército austro-húngaro, Kumar argumenta que “sobreviveu a um número impressionante de baixas: de entre os oito milhões de homens alistados, mais de um milhão foram mortos e mais de um milhão e meio foram capturados ou dados como desaparecidos”. Porém, estas baixas aterradoras revelam, não a sua força, mas a sua debilidade: a liderança era incompetente, um em cada quatro soldados – sobretudo os eslavos – eram analfabetos, tinham recebido treino inadequado e eram, frequentemente, comandados por oficiais austríacos e húngaros que não falavam a sua língua e o equipamento era deficiente e antiquado, pois na viragem dos séculos XIX-XX a Áustria-Hungria, que tinha sido fortemente afectada pela crise económica de 1873, restringiu as despesas militares para níveis muito inferiores aos das potências rivais (é significativo que as forças armadas austro-húngaras tenham adquirido os seus primeiros aviões apenas em 1911 e que, em 1914, o orçamento devotado à aeronáutica militar representasse apenas 4% do investimento francês neste domínio).

O exército austro-húngaro poderá ter-se batido com bravura e abnegação – como sugerem as pesadas baixas – mas esteve longe de ser “surpreendentemente eficiente”. Todavia, sob o número total de baixas esgrimido por Kumar, há uma informação relevante: entre as potências beligerantes na Grande Guerra, a Áustria-Hungria ocupa o segundo lugar no número de prisioneiros como proporção das baixas totais, com 31.8%, só sendo ultrapassada pela Rússia (51.8%), cujo enorme exército era particularmente indisciplinado, e cujos soldados, ainda mais iletrados que os austro-húngaros, deficientemente equipados, sumariamente treinados e mal comandados, não precisavam de fortes pretextos para se render. Por comparação, a Alemanha registou uma proporção de prisioneiros nas baixas de 9.0%, apesar de a quebra de moral a partir do Verão de 1918 ter levado os alemães a render-se em massa, e a Grã-Bretanha ficou-se pelos 6.7% (dados de Ferguson em O horror da guerra). Estes valores indicam claramente que os soldados austro-húngaros não combateram com grande denodo.

Soldados e oficiais de cavalaria do Exército Imperial Austro-Húngaro

Além destes detalhes, há um reparo de natureza global a fazer: um livro desta natureza e profundidade deveria ser complementado por cartografia adequada, mas os mapas são poucos, pequenos e pouco explícitos.

Estes aspectos não retiram, todavia, brilho a uma obra que consegue combinar uma visão abrangente e uma formidável erudição com clareza de exposição e que traz perspectivas estimulantes para a análise da história mundial – mesmo que o leitor não concorde necessariamente com elas.