Índice

Índice

“São extra-terrestres, extra-territoriais/ De onde vieram?/ Ninguém sabe dizer/ Uma explicação possível é que// São judeus do espaço/ Judeus do espaço exterior/ Enviados para caminhar entre nós/ Para melhorar a raça humana/ […] Deram-nos um Messias/ Deram-nos uma moralidade/ Ajudaram-nos, lá de cima, a viver uma vida melhor/ São judeus do espaço/ Estão a dar-nos uma mensagem de amor// Para eles, somos transparentes/ Vêem através de nós/ Todas as coisas estúpidas e assassinas que fazemos/ Ou gostaríamos de fazer/ O Prémio Nobel nunca vai para os não-judeus/ Quem cindiu o átomo?/ Einstein, Oppenheimer e os Freuds/ Todos eles/ Judeus do espaço/ Judeus do espaço exterior”.

Nicholas Currie, o autor da canção “Space Jews”, cuja letra acima se reproduz parcialmente, não é judeu: é um músico escocês que, em 1986, adoptou o nome artístico de Momus e tem construído uma carreira tão prolífica (em 2020, lançou o seu 34.º álbum, Vivid) quanto obscura e “Space Jews” faz parte do seu 11.º álbum Ping Pong, lançado em 1997. Mas, apesar de ser um goy (o termo hebraico para não-judeus), Momus está, obviamente, fascinado com os judeus, a ponto de, mais à frente na canção, declarar “Eu admiro-os realmente/ E queria mesmo ser como eles”.

A visão dos judeus expressa em “Space Jews” é fortemente enviesada (e, com Momus, a ironia nunca deve ser excluída), já que os judeus têm provado ser capazes de fazer coisas tão “estúpidas e assassinas” como qualquer outro povo e a política do Estado de Israel – sobretudo no que aos palestinos diz respeito – está muito longe de ser uma “mensagem de amor”.

[“Space Jews”, por Momus:]

Todavia, é compreensível que Momus esteja fascinado com um povo que, embora representando apenas 0,2% da humanidade, deu, nos séculos XIX e XX, um contributo desproporcional para as artes, as letras, as ciências e a filosofia: basta considerar que, num total de um pouco mais de 900 galardoados com Prémios Nobel, cerca de 20% são judeus.

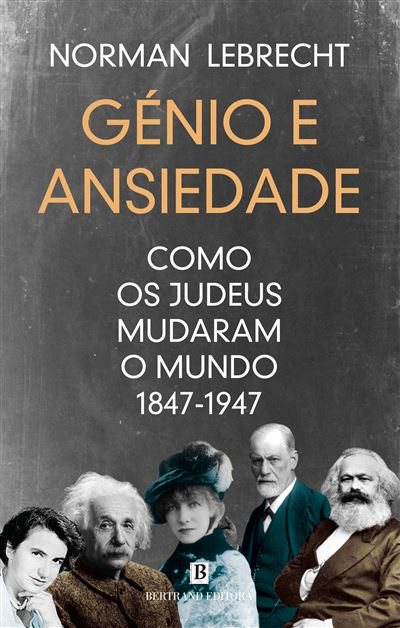

Foi para dar conta das notáveis realizações desses 0.2% da Humanidade entre 1847 e 1947 que Norman Lebrecht escreveu Génio e ansiedade: Como os judeus mudaram o mundo (Bertrand). Lebrecht, um judeu nascido em Londres em 1948, trabalhou como jornalista no The Daily Telegraph e no London Evening Standard e é um dos mais ativos e polémicos críticos de música clássica, com extensa carreira na imprensa e na rádio; em 2002 ganhou também prestígio como escritor de ficção, ao ver o seu romance de estreia, The song of names, galardoado com o Whitbread Award.

A capa de “Génio e Ansiedade”, de Norman Lebrecht (Bertrand)

Dada a formidável erudição de Lebrecht no domínio da música clássica, não é de estranhar que esta seja tratada com detalhe em Génio e ansiedade; mas Lebrecht demonstra similar à-vontade a discorrer sobre qualquer assunto e, sobretudo, tem o dom de entretecer numa tapeçaria congruente e sedutora os percursos das mais diversas figuras históricas, algumas célebres, outras obscuras, outras ainda que são conhecidas mas cuja identidade judaica será novidade para alguns leitores. 560 páginas recheadas de nomes que deram contributos relevantes em áreas tão diversas quanto a cisão do átomo, a descoberta da estrutura do DNA ou a pílula contraceptiva poderiam tornar-se numa penosa experiência de leitura, mas Lebrecht nunca deixa a narrativa perder tensão e tem um talento invulgar para conectar assuntos e figuras aparentemente distantes: um capítulo que começa com Felix Mendelssohn, passa a Heinrich Heine, que, após um desvio pelo anti-semita Richard Wagner, leva a Karl Marx, sempre de forma fluida e natural.

Ao avançar no livro, torna-se evidente que quase toda a formidável criatividade judaica entre meados do século XIX e meados do século XX teve como origem (directa ou indirecta) a Europa Central e de Leste – correspondendo aos judeus ditos ashkenazi – e que os judeus sefarditas, originários da Península Ibérica, desempenharam papel minoritário, embora na Idade Média, a comunidade sefardita tenha sido a mais numerosa, abastada, influente e criativa. Esta acentuada desproporção parece dar razão aos que, como Alexandre Herculano, viram a expulsão dos sefarditas na viragem dos séculos XV-XVI, como uma decisão calamitosa não só para os judeus como para Portugal e Espanha (ver Regresso a Sefarade: A atribulada história dos judeus ibéricos).

A fim de dar uma ideia das riquezas de Génio e ansiedade, este texto seleccionou algumas das suas figuras, de forma a representar diferentes épocas, geografias, áreas de actividade e graus de notoriedade.

O súbito florescimento dos compositores judeus

Génio e ansiedade começa no ano da morte de Felix Mendelssohn (1809-1847), uma criança-prodígio que nasceu numa abastada e culta família de judeus alemães: o seu avô paterno, Moses Mendelssohn, era um reputado filósofo, o pai, Abraham, era banqueiro e um tio materno, Jakob Salomon, era um diplomata prussiano.

Abraham renunciou ao judaísmo e ele e a esposa fizeram-se baptizar pela igreja luterana, em 1822, e adoptaram o apelido Bartholdy, seguindo o exemplo de Jakob Salomon, que assumira este apelido após se ter tornado proprietário de uma herdade com este nome. Jakob e Abraham, que estavam bem conscientes do anti-semitismo latente no mundo austro-germânico, pretendiam assim integrar-se na sociedade e Abraham explicaria, anos depois, numa carta a Felix, que “um alemão chamado Mendelssohn seria tão improvável como um judeu chamado Confúcio”. Felix e os irmãos, Paul, Fanny e Rebecca, já tinham sido baptizados em 1816 e também adoptaram o apelido Mendelssohn-Bartholdy, ainda que Felix e Fanny (que também revelou invulgar talento musical) tenham acabado por ficar conhecidos para a posteridade pelo nome de família original.

Felix Mendelssohn, retratado por Eduard Magnus, c.1845-46

A mudança de nome e de religião dos Mendelssohn, a ausência de marcas judaicas óbvias na música de Felix e o facto de este ter deixado um apreciável corpus de música sacra cristã não evitaram que Richard Wagner (um génio musical e uma criatura execrável) o tomasse como alvo (três anos após a sua morte) no artigo “O judaísmo na música” (Das Judenthum in der Musik), nem que as autoridades do III Reich banissem a sua música e removessem a sua estátua em Leipzig, onde Mendelssohn dirigira, brilhantemente, a Gewandhaus Orchester durante 12 anos.

Pelo seu lado, Lebrecht esforça-se por demonstrar que Felix Mendelssohn não era tão “alemão” como se costuma crer: cita o emprego de termos hebraicos na sua correspondência, lembra as manifestações de aprovação de Mendelssohn, durante a sua estadia na Grã-Bretanha, à promulgação de legislação que punha termo a discriminação contra judeus naquele país, e rastreia influências judaicas em composições suas: uma melodia hassídica romena na Sinfonia n.º 5 (que, ironicamente, celebra o tricentenário da Reforma protestante), melodias judaicas no coro “He that shall endure to the end” e na ária “Send us from heaven” da oratória Elijah, uma linha de clarinete de sabor klezmer na música de cena para Sonho de uma noite de Verão, um ritmo hebraico no Capriccio das Quatro peças para quarteto de cordas op.81.

[Coro “He that shall endure to the end”, da oratória Elijah, de Mendelssohn, uma peça em que Lebrecht ouve ecos de “Eidoteicha ne’emnu me’od”, um cântico de sinagoga para a noite de Sabbath. Interpretação do Edinburgh Festival Chorus e da Orchestra of the Age of Enlightenment (em instrumentos de época), com direcção de Paul Daniel (Decca):]

Lebrecht admite que “nenhum destes exemplos é conclusivo” e, com efeito, não só os exemplos são pouco ou nada convincentes, como “Send us from heaven”, a ária para barítono de Elijah, nem sequer existe. Lebrecht encadeia, habilmente, a vida de Mendelssohn com a do poeta alemão Heinrich Heine (1797-1856), outro judeu nascido numa família abastada (o pai era comerciantes de têxteis, o tio Salomon era banqueiro) que se converteu ao luteranismo (trocando o nome próprio “Harry” por “Christian Johann Heinrich”) e cujos poemas têm sido musicados por diversos compositores, numa lista que extravasa largamente o Romantismo germânico.

O que não verdade é que Franz Schubert use “seis poemas de Heine na sua Winterreise”, como escreve Lebrecht – os poemas do ciclo Winterreise são todos de Wilhelm Müller, foi na colecção Schwanengesang (Canto do cisne) que Schubert recorreu a seis poemas de Heine (que são, aliás, os únicos de Heine que Schubert musicou). O grande entusiasta de Heine foi Schumann, que musicou 43 poemas; Mendelssohn ficou-se por sete, o que até pode parecer excessivo, dada a animosidade entre os dois artistas, muito por culpa de Heine, que, embora tivesse abraçado a fé cristã, censurara publicamente Mendelssohn por ter feito opção similar e por “usar a fé como uma jogada de carreira inteligente”. Heine troça de Moses Mendelssohn, cujo “neto se aventurou de tal forma no cristianismo que já é um Kapellmeister”, reprova a Felix Mendelssohn “imitar abjectamente Handel ou Johann Sebastian Bach” e admite não “conseguir perdoar a forma como este homem independente coloca o seu grande, o seu prodigioso talento, ao serviço dessa religião”.

Heinrich Heine, retratado por Moritz Daniel Oppenheim, 1831

No tratamento que dá à figura de Mendelssohn como primeiro compositor de relevo a ter ascendência judaica, há uma questão candente que Lebrecht omite: por que foi preciso esperar pelo século XIX para que tal acontecesse? Entre os contemporâneos de Mendelssohn, há a contabilizar as figuras secundárias de Ignaz Moscheles, Ferdinand Hiller e Fromental Halévy e ao longo do século XIX o número de compositores de ascendência judaica foi crescendo: Charles-Valentin Alkan, Jacques Offenbach, Giacomo Meyerbeer, Gustav Mahler, Alexander von Zemlinsky, Ernest Bloch, Arnold Schoenberg, Emmerich Kálmán, Darius Milhaud, Erich Wolfgang Korngold, Hanns Eisler, Erwin Schulhoff, Leonard Bernstein, Alfred Schnittke, Mauricio Kagel, Philip Glass, Steve Reich.

Todavia, nos muitos séculos de história que precederam Mendelssohn, o único compositor judeu de relevo foi Salomone Rossi (c.1570-1630), também conhecido como Salomone Ebreo, que ocupou lugar de destaque na corte de Mântua e compôs, além de compor música instrumental e vocal nos moldes correntes na época, também musicou textos bíblicos em hebraico. Tem sido ventilada a possibilidade de os Bassano, uma família de músicos (obscuros) com origem em Veneza e carreira em Inglaterra, teriam origem judaica, mas mesmo que esta se comprovasse, é evidente o contraste entre o escassíssimo protagonismo de compositores e músicos judeus até às primeiras décadas do século XIX e o seu luxuriante florescimento daí em diante e, embora as balizas temporais do livro de Lebrecht sejam 1847-1947, esperar-se-ia que tivesse algo a dizer sobre esta assimetria.

Fromental Halévy (1799-1862), que era filho de um “cantor” e secretário da comunidade judaica de Paris, é hoje lembrado quase exclusivamente pela ópera La juive (1835). Fotografia por Etienne Carjat, c.1860-62

O revolucionário e o poeta

Nas sinuosas linhas com que desenrola a sua narrativa, Lebrecht coloca “um homem de barba preta [a bater] à porta de Heine por volta do dia 20 de Dezembro de 1843. É um escritor, recentemente exilado, que afirma ser seu primo afastado”. Os laços de parentesco são reais – Heine é primo em terceiro grau desta visita, que dá pelo nome de Karl Marx. E Karl está ali para “fazer de Heine um marxista”.

Embora provenha de uma família judia, o pai de Karl Marx converteu-se à fé luterana e fez baptizar os filhos. Karl Marx (1818-1883) é ateu e vê no judaísmo uma inclinação inata para o materialismo: “Qual é a base secular do judaísmo? Necessidade prática, interesse próprio. Qual é a religião terrena do judeu? Negociar. Qual é o seu deus terreno? O dinheiro […] O dinheiro é o deus cioso de Israel, perante o qual não pode existir nenhum outro deus. O dinheiro avilta todos os outros deuses do homem – e transforma-os em mercadorias” (Marx). Assim sendo, “para que a sociedade seja livre, os judeus têm de ser purificados da sua religião, da sua cultura, da sua história. É preciso fazê-los desaparecer” (Lebrecht).

Estas proclamações de Marx podem ajudar a contextualizar as acusações de anti-semitismo que recaíram sobre o Partido Trabalhista britânico no período em que foi liderado por Jeremy Corbyn: talvez algumas tomadas de posição do sector marxista dos Trabalhistas não tenham sido motivadas exclusivamente pela simpatia pela causa palestina.

A campanha de Marx junto de Heine não foi vã: algum tempo depois, o poeta escreveu um poema de cariz marcadamente político, “Os tecelões da Silésia” (Die schlesischen Weber), um hino de apoio à revolta da classe trabalhadora alemã”, que Marx fez publicar na primeira página do n.º de 10 de Julho de 1844 do seu jornal, Vorwärts! (Avante!). Mas, segundo Lebrecht, Marx também foi influenciado por Heine: este terá “[libertado Marx] das grilhetas da retórica empolada e [refinado] a sua escrita, ao ponto de, em 1848, o Manifesto Comunista ser quase legível”.

O poema “Os tecelões da Silésia” (Die schlesischen Weber), no canto inferior esquerdo da primeira página do jornal Vorwärts!

O idílio entre as duas figuras não durou muito tempo, pois Marx, ao saber da reaproximação de Heine à fé cristã, iria “espalhar mexericos venenosos sobre a mulher do poeta” (Lebrecht) e Heine, num escrito de 1855, viria a renegar (ainda que de forma dúbia) a sua vinculação ao comunismo: “É com pavor e horror que penso na época em que esses iconoclastas tenebrosos subirão ao poder; em que os seus punhos grosseiros despedaçarão todas as estátuas de mármore do meu adorado mundo da arte […] Consigo antever tudo isto e sinto-me profundamente triste ao pensar neste declínio que ameaça a minha poesia e a minha ordem do mundo. E, todavia, admito de bom grado estes mesmo pensamentos exercem sobre mim um apelo mágico a que a minha alma não é capaz de resistir”.

Quem foi o inventor do automóvel?

A história oficial diz-nos que o primeiro automóvel operacional movido por um motor de combustão interna foi o triciclo Benz Patent-Motorwagen, de Karl Benz, terminado no final de 1885, patenteado a 29 de Janeiro de 1886 e apresentado ao público a 3 de Julho de 1896.

Benz Patent-Motorwagen, 1885-56

Esta primazia é por vezes contestada, pois, em Novembro de 1885, numa oficina em Cannstatt (nos arredores de Stuttgart), a menos de 100 Km de distância da oficina de Benz em Mannheim, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach concluíam o Petroleum Reitwagen (“veículo de viagem a petróleo”, numa tradução literal) e testavam-no, num percurso de 3 Km, cumprido à vertiginosa velocidade de 12 Km/h. Porém, este engenho possuía apenas duas rodas, pelo que deverá ser visto antes como o primeiro motociclo.

Petroleum Reitwagen, 1885

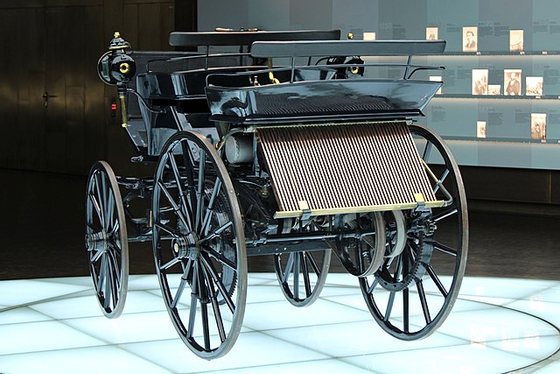

Daimler e Maybach só apresentaram o seu primeiro automóvel, o Daimlers Motorkutsche, em meados de 1886. Por um lado, este pode reivindicar ter sido o primeiro quadriciclo a motor, mas, por outro, não passa de uma carruagem em que foi montado um motor e só em 1889 Daimler e Maybach apresentaram o seu primeiro automóvel concebido de raiz, o Stahlradwagen.

Daimlers Motorkutsche, 1886

Porém, nesta polémica, Génio e ansiedade não toma partido nem por Benz nem por Daimler & Maybach: afirma que um judeu, “um engenheiro auto-didacta, Siegfried Liepmann Marcus, constrói um motor de combustão interna em 1864 e monta-o numa carroça de quatro rodas. O carro, que é alimentado a benzeno, demora seis anos a conseguir percorrer 500 metros, mas Marcus vislumbrou o futuro e continua a trabalhar nele […]. Em 1888, o seu Mark 2 percorre a Mariahilferstrasse [antecipando-se] à Daimler e à Mercedes em uma década e em um quarto de século a Henry Ford. Até os nazis apagarem o nome judeu de Marcus dos registos, ele é conhecido na Europa Central como o inventor do automóvel”.

O automóvel pioneiro de Siegfried Samuel Marcus (1831-1898) seria uma reviravolta surpreendente no conhecimento estabelecido, um atestado à propensão dos regimes totalitários para reescrever a história e mais uma prova do génio dos judeus, desta feita numa área – a indústria automóvel – em que o seu curriculum está longe de ser tão brilhante quanto na física nuclear ou na arte de tocar violino.

Siegfried Marcus

Porém, no seu empenho em reabilitar Marcus, Lebrecht vai longe de mais e acaba por propor uma cronologia pouco congruente: a data de 1864 por ele apontada parece ter correspondido apenas à construção do motor; só em 1870 esse motor terá sido montado no primeiro protótipo, mas este engenho não terá sido mais do que uma “carreta com motor” experimental, sem as funcionalidades mínimas de um automóvel e com desempenho pífio.

O primeiro engenho motorizado de Marcus, c.1870?

Há quem sugira a data de 1875 para o segundo protótipo de Marcus, já com características de automóvel, mas esta data parece ser um equívoco criado por publicações do início do século XX. O que está estabelecido com alguma segurança é que em 1887 Marcus se associou à firma Märky, Bromovsky & Schulz, para construir um automóvel, que foi terminado em 1888. Apesar da sua exposição algo ambígua, também Lebrecht parece reconhecer que este foi o primeiro veículo funcional criado por Marcus – ora, em 1888, já o Benz Patent-Motorwagen e o Daimlers Motorkutsche rodavam há dois anos. Mais importante ainda: as criações de Marcus nunca passaram da fase experimental, enquanto o Benz Patent-Motorwagen era um veículo que qualquer cliente (suficientemente destemido) poderia adquirir (foram fabricados 25 unidades, entre 1886 e 1893).

A comparação com Henry Ford é igualmente descabida: quando, em 1896, Ford apresentou o seu primeiro modelo, o Ford Quadricycle, já outros fabricantes (Panhard & Levassor, Peugeot, De Dion-Bouton, Delahaye, Lanchester, Duryea) tinham começado a comercializar os seus veículos movidos a motor de combustão interna. O pioneirismo de Ford não está no Ford Quadricycle mas em ter convertido o automóvel de uma extravagância mecânica para gente com dinheiro e gosto por bricolage e aventuras num produto de consumo acessível à classe média e destinado ao uso quotidiano, o que foi alcançado com o lançamento, em 1908, do Model T, que venderia um total acumulado de 20 milhões de unidades até ser descontinuado em 1927.

O automóvel de 1888 de Siegfried Marcus

Mesmo que as datas indicadas por algumas fontes para os primeiros modelos de Marcus fossem correctas, de pouco servem ideias inovadoras mas inviáveis e engenhocas que que não conseguem percorrer mais de 180 metros (terá sido esse o desempenho do seu primeiro protótipo), nem passar da fase de protótipo à produção e comercialização. Marcus poderá ter tido sido apagado da história pelo anti-semitismo nazi e talvez mereça maior reconhecimento do que aquele que tem, mas o seu contributo no campo automóvel está longe daquele que Lebrecht lhe pretende atribuir. O lugar de Marcus na história do automóvel mais parece ser o de um visionário fracassado; na verdade, parece nem sequer ter tido a persistência indispensável a quqlquer visionário que se preze, pois, face à pouco entusiástica recepção do seu segundo protótipo, terá concluído que o automóvel “é um insensato desperdício de tempo e esforço”.

Matar o pai

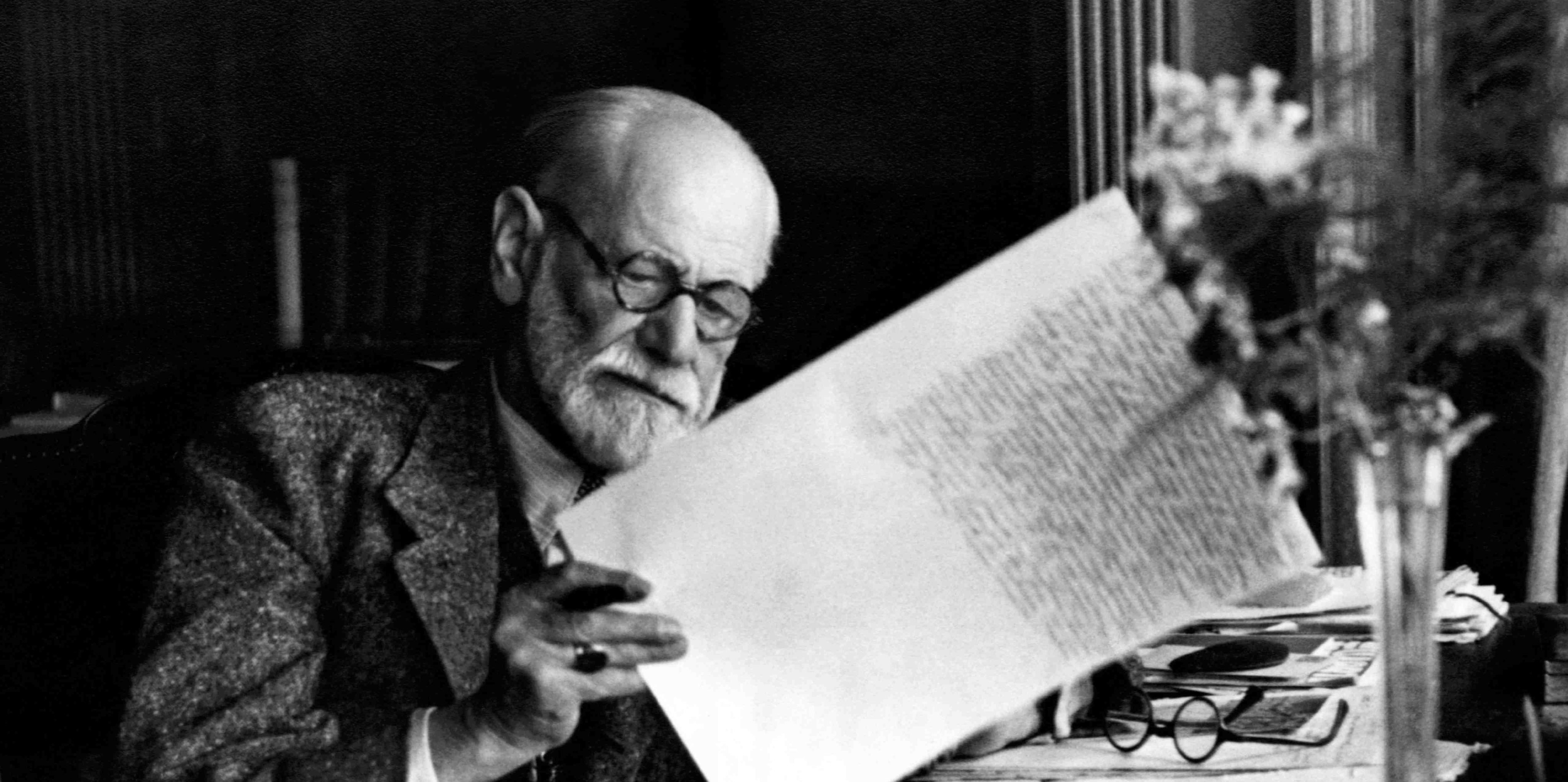

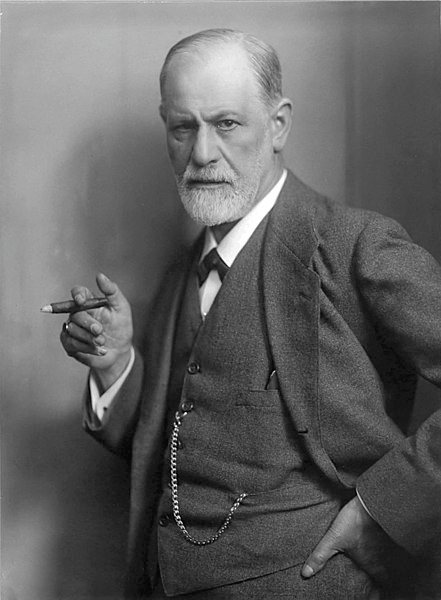

Sigmund Freud (1856-1939) é um dos judeus mais famosos e influentes da história, mas não necessariamente pelo melhores motivos, como Lebrecht deixa transparecer no seu livro. Lebrecht reconhece validade “às suas grandes inspirações de 1897: que as sementes do nosso desconforto são semeadas na infância, que a maior parte da infelicidade é causada pelo sexo e que a melhor forma de aliviar a angústia é conversar sobre ela”, mas, mesmo admitindo que tudo isto fosse válido, boa parte das teorias de Freud estão eivadas de desonestidade intelectual e raiam por vezes a charlatanice.

Sigmund Freud, por Max Halberstadt, c.1921

Também no plano humano emerge como uma criatura totalitária, opressiva e quezilenta, capaz de sacrificar qualquer amizade ao mais pequeno sinal de divergência ou de sucesso alheio: “Freud acaba por se desentender com todos os seguidores, um após o outro, à medida que estes vão tendo sucesso. Tal como Karl Marx, transforma um impulso humanitário num movimento carismático totalitário. Porém, ao contrário de Marx, precisa da validação de não-judeus”.

Joseph Breuer, um médico vienense de origem judaica, foi mentor de Freud e inspirou as suas teorias psicanalíticas, ao ser pioneiro do método da “cura falada”, que ensaiou com a sua paciente Anna O. Breuer e Freud chegam a publicar um livro em conjunto, Estudos sobre a histeria (1895), mas não tarda que Freud queira arrecadar todo o mérito para si e se vanglorie de que “Breuer se converteu por completo à minha teoria da sexualidade”. Quando Breuer lhe diz que não crê nesta, passa, aos olhos de Freud, a ser um inimigo mortal: “A nossa amizade íntima deu lugar a um afastamento total […] Ganhei o hábito […] de evitar também o bairro” (Freud) e quando se encontram na rua e Breuer faz menção de o abraçar, Freud ignora-o. Breuer escreve em 1907 esta apreciação sobre Freud: “É um homem dado a formulações absolutas e exclusivas: trata-se de uma necessidade psíquica que, na minha opinião leva a um excesso de generalizações”.

Carl Jung, um psiquiatra suíço com quem Freud colaborou estreitamente durante seis anos e chegou a considerar como seu herdeiro espiritual, teve destino similar ao de Breuer: quando Jung se atreveu a divergir das teorias de Freud no que respeita à natureza da libido e do subconsciente, Freud começou a afastar-se dele – e quando se reencontraram, em 1912, num congresso de psicanalistas em Munique e Jung aludiu publicamente às “diferenças de opinião” com Freud, este ficou tão perturbado que desmaiou (ironicamente, foi Jung quem se apressou a socorrê-lo e o carregou em braços). Para tentar salvar a amizade entre eles, Jung confrontou Freud com um ultimato: “Se alguma vez se libertar completamente dos seus complexos e deixar de se armar em pai dos seus filhos e, em vez de apontar continuamente os pontos fracos dos outros, olhar bem para os seus, para variar, então eu voltarei atrás e, de uma penada, deixarei de duvidar de si”. Sem surpresa, Freud ripostou com o término imediato de relações com Jung – depois, espalharia a acusação de que este era anti-semita.

Da esquerda para a direita, sentados: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung, quando de uma conferência sobre psicanálise na Clark University, Worcester, Massachusetts, 1909

Lebrecht destaca “a propensão de Freud para obliterar tudo e todos os que ameacem as suas teorias. Corta relações com Jung, Adler, Fliess e Breuer. A família Bernays é demonizada. O judaísmo é proscrito. Deus é declarado morto. Uma e outra vez, Freud cobre o seu rasto para eliminar quaisquer pistas sobre o seu verdadeiro eu. A hostilidade contra o judaísmo é tão persistente que a última obra coerente da sua vida, Moisés e o monoteísmo, ataca a fonte da revelação colocando a hipótese de que o Dador da Lei é, na verdade, um egípcio. Os mais neutros, recorrendo à análise freudiana, questionam se o ódio de Freud por Deus não terá, na sua raiz, uma fixação edipiana. Freud tem de matar o pai para libertar os judeus da tirania da fé”.

A ânsia de criar “teorias de tudo”, isto é, de reduzir a formidável complexidade do real a meia dúzia de equações, teoremas ou princípios fundamentais, redunda, invariavelmente, em “formulações absolutas e exclusivas” e num “excesso de generalizações”, mas poucas vezes o desvario dessa ambição foi tão patente como nas teorias psicanalíticas de Freud. A ideia de que uma criatura tão enredada no seus próprios complexos, obcecada em “apontar continuamente os pontos fracos dos outros” e incapaz de se dar conta dos seus próprios pontos fracos e de aceitar pontos de vista não coincidentes com os seus, seria capaz de erguer uma teoria abrangente e coerente capaz de explicar todas as facetas e nuances do comportamento humano é risível – o que não impede que, passados 80 anos sobre a morte de Freud, a psicanálise continua a ser um negócio florescente.

A literatura da ansiedade

Para os néscios que medem a relevância dos escritores pelas vendas dos seus livros, o judeu checo Franz Kafka (1883-1924) só poderia ser rotulado, no seu tempo, como um fiasco. A maior parte da sua vida adulta foi passada como jurista no Instituto de Seguros para Acidentes de Trabalho do Reino da Boémia (Arbeiter-Unfall-Versiecherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen), em Praga, um trabalho que não o realizava e que via apenas como um “ganha-pão”, mas lhe deixava tempo livre para a sua verdadeira vocação, a escrita: “Devoro as horas fora do escritório, como um animal selvagem. Saio muito pouco repousado do turbilhão das minhas horas de lazer”.

Kafka com c.16-17 anos

Todavia, a escrita não lhe trouxe reconhecimento nem rendimentos palpáveis: em vida apenas publicou alguns contos, duas novelas – A metamorfose (Die Verwandlung) e O veredicto (Das Urteil) – e um fragmento do romance inacabado Amerika, sob o título O fogueiro (Der Heizer), sempre em editoras de escassa visibilidade e com vendas muito modestas. A metamorfose recebeu elogios de alguns críticos e escritores proeminentes, mas isso pouco fez pelas vendas, pelo que o editor Kurt Wolff não tardou a dar por encerrada a prestação de contas dos irrisórios direitos de autor. Se não fosse o empenho que o seu amigo Max Brod colocou na publicação dos seus escritos, após ter falecido, aos 40 anos em 1924, vítima da tuberculose, Kafka seria hoje uma nota de rodapé na história da literatura – ou nem sequer isso, já que o escritor deixou instruções claras para destruir toda a sua obra e só a “traição” cometida por Brod permitiu o reconhecimento póstumo.

Kafka com c.40 anos

Enquanto muitos escritores que gozaram de grande renome em vida foram ficando irremediavelmente datados, a passagem do tempo foi tornando mais actual e pertinente Kafka e a sua escrita eivada de ansiedade, de ambientes inquietantes, que nos fala de gente desenraizada e solitária (mesmo que viva no meio da urbe) numa luta persistente (mas tíbia e inconsistente) contra uma sociedade fria e impessoal, regida por regras tão absurdas, complexas e detalhadas que ninguém é capaz de as dominar ou compreender. O invulgar ano de 2020 (com prolongamento previsível em 2021) fez desabrochar a “literatura do confinamento”, mas em vez de se perder tempo com estes penosos nacos de auto-comiseração, melhor seria ler (ou reler) os livros de Kafka, pois poucos souberam expressar com ele a experiência da alienação, da solidão, das ameaças sem rosto, da catástrofe iminente e da nossa impotência para a evitar e do medo do medo.

Para Lebrecht, como escritor, “Kafka é intrinsecamente judeu, é judeu em toda a sua obra […] A identidade judaica de Kafka é proclamada na sua noção de família, no seu respeito pela justiça social, na sua curiosidade cultural, nas suas múltiplas neuroses, e acima de tudo na sua ansiedade permanente – a consciência de que algo terrível está prestes a acontecer e não há nada que ninguém possa fazer para o impedir. A sua ansiedade é mais do que apenas uma resposta condicionada à história da perseguição dos judeus. É uma destilação criativa desse legado em algo reconhecível como génio. A ansiedade é o motor da humanidade de Franz Kafka”.

Bloco de notas de Kafka, em alemão e hebraico

Escreveu Kafka numa carta à sua namorada checa, Milena Jesenská: “Podes censurar os judeus pelo seu tipo particular de ansiedade. A sua posição insegura, inseguros dentro de si próprios, inseguros entre as pessoas, explicaria acima de tudo por que razão os judeus acreditam possuir apenas aquilo que têm nas mãos ou apertam entre os dentes […] Os judeus são ameaçados por perigos vindos dos lados mais improváveis, ou, para ser mais preciso, deixemos os perigos de lado e digamos ‘são ameaçados por ameaças’”.

Um assassinato por deslindar

No início de 1933, os judeus estavam entalados num impasse. O governo de Adolf Hitler, que acabara de subir ao poder em Janeiro, iniciara uma pressão brutal para expulsar todos os judeus da Alemanha, mas não permitia que estes levassem consigo dinheiro ou bens de valor. Quase nenhum país do mundo estava disposto a receber judeus, mas os britânicos, que, ao abrigo de um mandato internacional, governavam a Palestina, estavam disponíveis para acolher judeus neste território, na condição de os imigrantes disporem de meios para se sustentar, pelo que exigiam que cada um tivesse consigo pelo menos 1000 libras.

Na Palestina, Chaim Arlozorov (1899-1933, também grafado Haim Arlosoroff), um economista judeu nascido em Romny, no Império Russo (hoje na Ucrânia), e criado em Königsberg, na Alemanha (hoje o enclave russo de Kaliningrad) e em Berlim, delineou um astuto plano para tornear estes obstáculos: os judeus alemães que pretendiam imigrar para a Palestina colocariam “o seu dinheiro num fundo […] que [compraria] bens alemães para venda no estrangeiro e [pagaria] as receitas aos imigrantes quando [chegassem] à Palestina, fornecendo assim prova de posses aos britânicos e poupando a Alemanha a uma fuga de marcos” (Lebrecht). O plano, que usava como fachada e plataforma uma empresa de produção de citrinos de Netanya, a Hanotea, não só era complexo como requeria sigilo absoluto, uma vez que nem os nazis queriam ser vistos a negociar com sionistas, nem os judeus radicais de direita (nomeadamente os Sionistas Revisionistas, liderados por Ze’ev Jabotinsky) aceitariam negociações com nazis.

Chaim Arlozorov (sentado, ao centro), num encontro no Hotel King David, em Jerusalém, em 1933, entre líderes árabes e judeus

Além de ser uma das mais proeminentes figuras da comunidade judaica na Palestina, membro do partido Mapai (trabalhista) e chefe do departamento político da Agência Judaica, Arlozorov era fluente em cinco línguas e possuía invulgares talentos diplomáticos, assumindo os nomes próprios de Vitaly perante russos, Victor perante alemães e Haim ou Chaim entre judeus. Em Abril de 1933, Arlozorov viajou, incógnito, para Berlim e, recorrendo a contactos da sua vida anterior em terras germânicas, conseguiu chegar à fala com Hjalmar Schacht, governador do Reichsbank, e negociar um acordo secreto (o Acordo Ha’avaara) que seria formalizado a 25 de Agosto e permitiria que, até 1939, 60.000 judeus alemães deixassem a Alemanha e se estabelecessem na Palestina – isto apesar da crescente animosidade (para não empregar palavra mais forte) do regime nazi contra os judeus.

A 16 de Junho, dois dias depois de regressar da Alemanha, Arlozorov foi assassinado a tiro perto de Tel Aviv, em circunstâncias nunca esclarecidas. Três elementos de um grupo sionista de extrema-direita foram presos e julgados, mas acabaram por ser absolvidos por falta de provas; para tornar tudo mais confuso, o testemunho da esposa de Arlozorov Sima Rubin, foi sofrendo alterações inesperadas, que lhe retiraram credibilidade.

Entre as várias teorias que foram emergindo para explicar o assassinato de Arlozorov, Lebrecht inclina-se para a pista alemã. Quando era adolescente e vivia em Berlim, Arlozorov apaixonara-se por uma amiga da irmã, a loura e ariana Magda, que fora baptizada, em 1901, como Ritschel, supostamente o apelido do seu pai, Oskar Ritschel, com quem a mãe, Auguste Behrend, só se casou no ano seguinte e de quem se divorciaria dois ou três anos depois. Quando Auguste voltou a casar-se, em 1908, com um abastado comerciante judeu, Richard Friedländer, Magda adoptara o apelido deste. Durante o namoro com Arlozorov, Magda Friedländer aproximou-se do universo e das práticas judaicas, mas um dia surpreendeu Arlozorov com uma rapariga judia, Gerda Goldberg, e pôs fim à relação. Arlozorov e Goldberg tiveram um filho e emigraram para a Palestina, mas Goldberg deixou Arlozorov e este reatou relação com uma antiga namorada também (judia), Sima Rubin, e acabou por casar-se com ela.

Entretanto, em 1920, Magda casara-se com Günther Quandt, um dos mais poderosos empresários alemães, com interesses nos ramos das baterias (AFA, uma empresa que depois daria origem à VARTA), metalomecânica e indústria automóvel (era o maior accionista da BMW: ver De onde vêm os nomes das marcas de automóveis? Parte 2: Alemanha). Quandt tinha inclinações nacionalistas (mais tarde seria apoiante de Hitler) e exigiu que, antes que se casassem, Magda descartasse o apelido judeu Friedländer e retomasse o apelido Ritschel (e também que trocasse o catolicismo pelo protestantismo), e não permitiu que o padrasto de Magda estivesse presente no casamento. Magda divorciou-se de Quandt em 1929 e no ano seguinte, ao assistir a um comício do NSDAP (o Partido Nazi), ficou cativada pelo discurso de Joseph Goebbels. Aderiu ao partido e começou a dar os passos necessários para se aproximar de Goebbels: insinuou-se na sede do NSADP em Berlim, conseguiu chegar a secretária do adjunto de Goebbels, depois passou a secretária de Goebbels e, em Dezembro de 1931, tornou-se sua esposa.

O casamento de Madga com Joseph Goebbels, em 1931; o rapaz à direita do casal, com a farda da Juventude Hitleriana, é Harald Quandt, o filho de Madga e Günther Quandt; o homem de chapéu, atrás de Goebbels, é o padrinho de casamento

Hitler, que fora o padrinho de casamento, tornou-se presença assídua na casa dos Goebbels, tornou-se confidente do casal (mais tarde, seria ele a evitar que se separassem em várias ocasiões em que as relações conjugais azedaram) e, a partir do momento em que os nazis ascenderam ao poder e Joseph Goebbels se tornou Ministro da Propaganda, Madga assumiu um estatuto afim do de Primeira Dama do III Reich, já que Hitler era solteiro.

Hitler com Helga, a primeira filha de Joseph e Magda Goebbels; atrás, Joseph Goebbels

Quando, em Abril de 1933, Arlozorov viajou até Berlim para tentar negociar o acordo de emigração com os nazis, terá recorrido (secretamente) à sua ex-namorada Magda para estabelecer contactos de alto nível com o Governo nazi. Madga recusou um segundo encontro com Arlozorov, por entender ser demasiado arriscado, mas já era tarde demais: Goebbels não só ficou a saber do encontro de Magda com o judeu Arlozorov, como descobriu que tinham sido namorados – o que, se fosse tornado público, abalaria seriamente o seu estatuto no Partido Nazi (já bastava que, no ano anterior, tivesse tido de publicar um comunicado em que desmentia os rumores de que a sua avó materna tinha sangue judaico).

Após uma violenta discussão com Magda (possivelmente a 12 de Maio), Goebbels terá, então, decidido assassinar Arlozorov, recorrendo para isso a dois agentes – Theo Korth e Heino Grönda – que enviara para a Palestina noutra missão. Mais tarde, em 1938, Goebbels tratou de apagar outro vestígio comprometedor no passado de Magda, enviando o padrasto desta, Richard Friedländer, para o campo de concentração de Buchenwald, onde este pereceria poucos meses depois. Se soube da prisão do seu padrasto, Magda não parece ter feito nada para a evitar, até porque cortara relações com ele desde que se casara com Quandt; todavia, documentos descobertos em 2016 vieram revelar que as marcas judaicas na vida de Magda eram demasiado profundas para serem apagadas pela eliminação de Arlozorov e Friedländer: Madga terá sido, afinal, filha biológica de Friedländer.

A ser verdade este enredo rocambolesco, é de uma extraordinária ironia que a Alemanha nazi, tomada por uma sanha anti-semita sem igual na história da humanidade, tivesse tido durante 12 anos como Primeira Dama oficiosa uma meio-judia.

A família Goebbels em 1942: Magda, Joseph, os seus seis filhos e, atrás, ao centro, com a farda da Luftwaffe, Harald Quandt, o filho de Madga e Günther Quandt

O infra-homem e o super-homem

A extrema-direita racista costuma ser destituída de criatividade, pelo que as suas obsessões e preconceitos e as teorias que os sustentam tendem a ser uma reciclagem de velhas e relhas atoardas, e os nazis não foram excepção: embora tenham sido inovadores na forma implacavelmente eficaz com que puseram em prática os seus planos de limpeza étnica, no domínio “teórico” limitaram-se a recolher, adaptar e colar toscamente ideias pré-existentes. Entre elas esteve o conceito de Untermensch (infra-homem, sub-humano), que foi cunhado em 1922 pelo historiador americano Lothrop Stoddard, membro do Ku Klux Klan e adepto da eugenia, no seu livro The revolt against civilization: The menace of the under man (A revolta contra a civilização: A ameaça do sub-humano); a obra foi publicada na Alemanha em 1925 como Der kulturumsturz: Die Drohung des Untermenschen, e foi a ela que Alfred Rosenberg, a luminária do “pensamento” racial nazi, foi buscar o termo.

Se, tal como Stoddard, os nazis aplicaram o termo Untermensch para designar genericamente as “raças inferiores” – ciganos, eslavos, negros e mulatos – foi o judeu que elegeram como exemplo mais acabado do conceito. Nenhum documento deixa mais clara esta visão do que Der Untermensch, uma publicação de 48 páginas, concebida pelo gabinete “educacional” das SS (SS-Schulungsamt), subordinado ao departamento das SS responsável por assuntos raciais e pela salvaguarda da pureza racial das SS (a Rasse und Siedlungshauptamt der SS ou RuSHA).

Dupla página de Der Untermensch, confrontando os sub-humanos judeus com os super-homens arianos

Neste infame panfleto, que se destinava à doutrinação das tropas do III Reich na Frente Leste e teve uma tiragem de 3.8 milhões de exemplares, podia ler-se: “O sub-humano é uma criatura biológica, engendrada pela natureza, que possui mãos, pernas, olhos, boca e até mesmo algo parecido a um cérebro. Ainda que o seu aspecto seja similar ao de um homem, o sub-humano situa-se mais abaixo, numa escala espiritual e psicológica, do que qualquer animal. No íntimo deste animal pululam paixões selvagens e desbragadas: um insaciável apetite por destruição, animado pelos mais primitivos impulsos e por uma canalhice desalmada. […] Nem todos os que parecem humanos o são de facto – e ai de quem se esquece disto! Os mulatos e os bárbaros fino-asiáticos, os ciganos e os selvagens de pele negra fazem parte deste submundo de infra-homens, que é invariavelmente capitaneado pelo Eterno Judeu”.

Entre a publicação de The revolt against civilization: The menace of the under man e de Der Untermensch e no mesmo ano da ascensão de Hitler ao poder – 1933 – dois amigos que se tinham conhecido no liceu, em Cleveland, começaram a desenvolver uma história de banda desenhada cujo protagonista era uma criatura invulnerável, capaz de voar, dotado de uma força prodigiosa e de visão de raios-x. Após uma sucessão de rejeições, em 1938 a Detective Comics (futura DC) acabou por comprar-lhes os direitos desta personagem por 130 dólares (2400 dólares, ajustados à inflação).

Esta personagem, que recebeu o nome de Superman e teve a sua primeira aventura publicada no n.º 1 da revista Action Comics, surgida em Abril de 1938; os seus criadores eram o argumentista Jerry Siegel (1914-1996) e o desenhador Joe Shuster (1914-1992) e ambos provinham de famílias judias: Siegel nascera em Cleveland, e ambos os seus progenitores – Mikhel Segalovich e Sora Kheikels – provinham da Lituânia; Shuster provinha de Toronto e era filho de Julius Shusterowich, natural de Roterdão, e de Ida Katharske, natural da Ucrânia.

Action Comics, n.º 1, surgida em Abril de 1938 (ainda que a capa indique Junho)

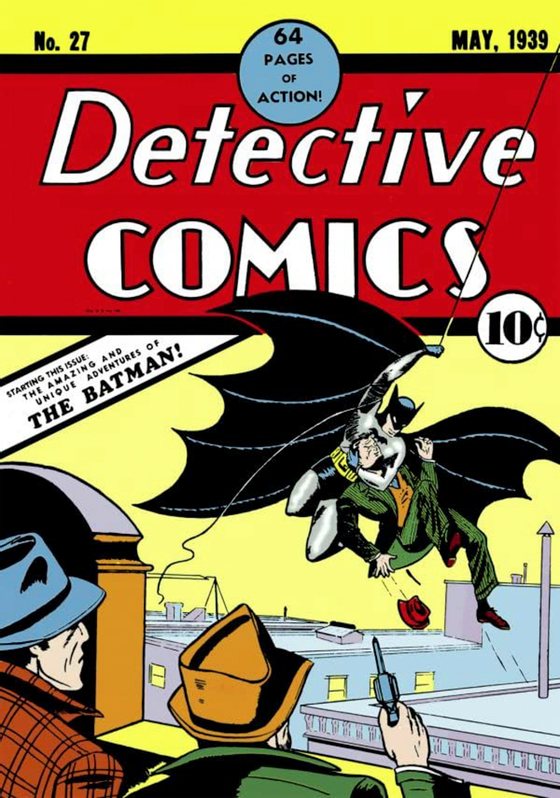

Um ano depois da primeira aparição de Super-Homem, estreava-se outro herói de banda desenhada defensor dos fracos e oprimidos, este sem poderes sobre-humanos e confiando apenas na sua inteligência, agilidade e vasta panóplia de gadgets engenhosos: Batman surgiu pela primeira vez no n.º 27 da revista Detective Comics, de Maio de 1939, e era uma criação do desenhador Bob Kane (aliás Khan), filho de judeus com origem na Europa Oriental, e do argumentista Bill Finger, filho de um judeu nascido no Império Austro-Húngaro e de uma judia nova-iorquina.

Detective Comics n.º 27, Maio de 1939

Escreve Lebrecht que “o Super-Homem é o reviver do Golem da Praga medieval, que vinga os ataques aos judeus”. Jerry Siegel disse algo de similar numa entrevista: “O que me levou a criar o Super-Homem nos anos 30? Ouvir falar e ler sobre a opressão e a chacina de judeus indefesos e oprimidos na Alemanha nazi […] ver filmes sobre os horrores da privação sofrida pelos oprimidos”. Lebrecht não o menciona, mas é pertinente lembrar que Superman é apenas o nome usado pelos terráqueos para designar este super-justiceiro – o nome que os seus pais biológicos lhe atribuíram foi Kal-El, que significaria, em kryptoniano, “filho da estrela”, mas que em hebraico pode ser interpretado como a “leveza de Deus” ou a “voz de Deus”.

É improvável que, quando Momus compôs “Space Jews”, a sua lista mental de grandes figuras com ascendência judaica incluísse Jerry Siegel e Joe Shuster, ou que estivesse sequer consciente da identidade judaica destes autores. Mas é uma curiosa coincidência que a criação mais famosa desta dupla, o Übermensch justiceiro, seja uma criatura vinda do planeta Krypton. Ou seja, do “espaço exterior”.