Índice

Índice

Quando comparada com o trepidante período 1914-1949, a história da Europa em 1950-2017 é uma sensaboria. Mas o que pode causar o enfado dos leitores de livros de divulgação histórica, será provavelmente uma experiência agradável para quem viveu na segunda metade do século. De 1950 até ao presente, a Europa atravessou o mais longo período de paz ininterrupta da sua história (se não contarmos com as guerras na ex-Jugoslávia na década de 1990), viu a sua prosperidade dilatar-se e a democracia liberal e a liberdade de expressão alastrar a todo o continente (mas não à periferia bielo-russa e russa).

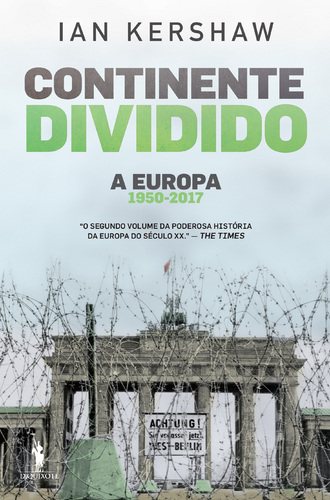

A vida em paz, prosperidade e liberdade proporciona livros menos movimentados e com fraca tensão dramática e é por isso, não por culpa de Ian Kershaw, que o segundo painel do díptico da história da Europa, Continente dividido: A Europa 1950-2017 (Rollercoaster, tradução de Miguel Freitas da Costa, edição D. Quixote), é menos cativante do que À beira do abismo: A Europa 1914-1949 (To Hell and back, tradução de Miguel Mata, edição D. Quixote), sobre o qual se escreveu aqui oportunamente (ver A Europa no fosso da barbárie).

“Continente Dividido: a Europa 1950-2017”, de Ian Kershaw (Dom Quixote)

67 anos em 723 páginas

A síntese realizada por Kershaw é abrangente, sólida, compacta e tão imparcial quanto possível e mesmo quando trata de um país tão pouco relevante no “concerto das nações” como Portugal dá mostras de ter feito o trabalho de casa.

Pode apontar-se-lhe uma imprecisão quando afirma, na pg. 656, que, em 2015, “os socialistas voltaram para encabeçar um instável governo minoritário” – era essa, com efeito, a perspectiva de quase todos os analistas políticos, nacionais e internacionais em 2015, mas a “geringonça” acabou por provar ter funcionamento assaz suave.

E claro que há leituras que poderão ser contestadas. Quem adira à narrativa dos “anos da troika” em Portugal como uma maldade perpetrada pelo capitalismo internacional e pela Alemanha (e em particular pelo maquiavélico Wolfgang Schäuble) contra um país indefeso ficará provavelmente abespinhado com a perspectiva que Kershaw tem dos mesmos acontecimentos: “A má gestão por Portugal dos dinheiros públicos ao longo de muitos anos e um sector público inchado deixou o país com dívidas públicas descomunais quando a economia veio abaixo em 2009”. E quem tenha execrado a actuação da troika e o regime de “protectorado” por ela instaurado, também não gostará de ver Kershaw sugerir que Portugal e a Grécia deveriam estar gratos pela assistência financeira recebida: “Em contraste com os anos 1930, quando cada país teve efectivamente de se haver com a Grande Depressão pelos seus próprios meios, havia [na crise das dívidas soberanas europeias] pelo menos uma base de apoio internacional (embora com as duras condições associadas) em toda a Eurozona”.

[“Les portugais”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi)]

Numa ou noutra ocasião, uma revisão mais cuidadosa poderia ter suprimido frases redundantes – “À medida que decrescia a proporção de homens no emprego, crescia a das mulheres” (pg. 458) –, frases desajeitadas – “Quarenta anos de domínio comunista tinham acabado – quase, mas não inteiramente” (pg. 469) – e generalizações discutíveis: por exemplo, quando se afirma que, na década de 1980, “o Holocausto raramente estava fora da atenção dos meios de comunicação de massas – e consequentemente de substanciais segmentos da população” (pg. 464); Kershaw refere-se provavelmente ao nada substancial segmento da população que passa mais tempo em conferências universitárias sobre história do século XX do que a assistir a jogos de futebol e telenovelas.

Apesar da ausência de guerras e revoluções sangrentas (com a já mencionada excepção da ex-Jugoslávia), a amplitude cronológica e espacial deste volume comporta uma imensidão de eventos e assuntos, de que só se abordará aqui uma pequena fracção.

[I andamento (Ouverture) da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pelo Ensemble Masques, com direcção de Olivier Fortin (Alpha)]

Europeístas vs. eurocépticos

As razões que fazem a história do período 1950-2017 soar pouco excitante acabam por ser afins das razões que levam a maioria dos europeus a ter pouco apreço pela instituição que tem boa quota de responsabilidade nas últimas décadas de paz, prosperidade e liberdade europeias: a União Europeia. Paz, prosperidade e liberdade não são assunto que alimente uma narrativa e até os contos tradicionais, após detalharem a forma como os protagonistas se desenvencilharam de sarilhos, ameaças e provações, resumem o resto das suas existências com um lapidar “e viveram felizes para sempre”.

[I andamento (Ouverture) da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Escreve Kershaw: “Para muitos europeus a União Europeia parecia labiríntica, impenetravelmente complexa e elitista. Os governos nacionais reforçaram directa ou indirectamente esta imagem. Pouco fizeram para publicitar, por exemplo, o financiamento substancial das regiões mais pobres ou de projectos de infra-estruturas pela União Europeia”. Por outro lado, “os governos nacionais gostavam muito de alardear os êxitos económicos e políticos como seus enquanto acusavam convenientemente ‘Bruxelas’ e a interferência burocrática da UE para desviar as atenções dos seus fracassos caseiros”.

[“Les danois anciens”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Esta imagem da UE tem contribuído certamente para que a participação nas eleições para o Parlamento Europeu tenha vindo a declinar paulatinamente, de 61.99% em 1979 para 42.54% em 2014. E também para que a representação de deputados eurocépticos tenha aumentado de 19 em 567 (3.3%) em 1994 para 98 em 751 (13.0%) em 2014.

Kershaw cita sondagens de opinião que apontam para um fraco apreço dos europeus pela UE, mas as sondagens são muito sensíveis ao contexto social, político e económico da altura em que são realizadas e à forma como as perguntas são formuladas, pelo que, à sondagem de 2004 mencionada por Kershaw, em que, confrontados com a hipótese do desmoronamento da UE, 43% dos europeus de declararam indiferentes e 13% afirmaram que se sentiriam aliviados, pode contrapor-se a sondagem do Eurobarómetro de Maio de 2018 em que 67% dos europeus consideraram que a adesão à UE fora benéfica para o seu país – valor que representa um máximo em 35 anos.

[“Les danois modernes”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Mas uma coisa é reconhecer benefícios para o país, outra é a identificação com um ideal europeu ou com o aprofundamento da integração política proposto pelos federalistas. Como Kershaw aponta, a UE foi “edificada sobre o pragmatismo económico mais do que sobre o idealismo político”, pelo que “o nacionalismo continuou a suplantar qualquer sentimento de identidade europeia e pode argumentar-se que, nas décadas mais recentes, se tem mesmo intensificado, em vez de diminuir”.

A verdade é que as narrativas nacionais” são sempre muito mais coloridas e apelativas do que o cinzento “monstro de Bruxelas” – para os cidadãos da UE, esta é “pouco mais do que uma organização opaca e desligada que encarna normas e regulamentos que afectam a vida da maioria das pessoas, mas estão para além da sua capacidade de empenhamento político activo. Isto abre a porta às políticas dos movimentos nacionalistas e separatistas, capazes de despertar uma ligação emocional que é impossível construir para a UE”.

[“Les suisses”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi)]

O que afasta os cidadãos da UE poderá ser o facto de perceberem toda a estrutura política que governa a UE (as famigeradas “instâncias europeias”) como uma entidade demasiado abstracta e distante, operando numa esfera sem contacto com os cidadãos europeus, mais inacessível e misteriosa do que o castelo a que K., o protagonista do romance O castelo, de Kafka, tenta aceder em vão, e que regula estritamente a vida na aldeia adjacente através de uma máquina burocrática opaca, prolixa e supostamente infalível (embora K. tenha provas das suas falhas) e de altos funcionários que mantêm uma reserva e uma distância altiva em relação aos aldeões e ao próprio K.

Ou poderá acontecer que, por mais perfeito, transparente e próximo dos cidadãos fosse o Governo europeu, os cidadãos continuassem a não identificar-se com a União Europeia simplesmente porque a psicologia humana, que se desenvolveu durante centenas de milhares de anos, para estabelecer vínculos dentro de grupos tribais de algumas dezenas de indivíduos, e, até ao final do século XIX, para operar ao nível da aldeia, não seja capaz de estabelecer ligações emocionais com uma constelação de 300 milhões de pessoas que, ainda que usem smartphones dos mesmos modelos e comprem roupas nas mesmas lojas da Zara e mobília nas mesmas lojas da IKEA, continuam a ter diferenças apreciáveis na forma de se cumprimentarem, tomarem café e atravessar passadeiras e nas preferências por queijos (o presidente De Gaulle só tinha a França para gerir e já se queixava “Como querem que se governe um país com 246 variedades de queijo?”).

[Parte I da entrée “La France”, da opéra-ballet L’Europe galante (1679), de André Campra, por Les Arts Florissants, com direcção de William Christie, ao vivo na Académie Baroque Européenne, Ambronay, 2005]

Remain vs. Leave

No que diz respeito ao Brexit, Kershaw empenha-se em mostrar como a presença da Grã-Bretanha na CEE (e depois na UE) sempre foi relutante. Quando da adesão à CEE, em 1973 (confirmada por referendo em 1975, com maioria de 2/3), a maior parte dos britânicos “não viam a Grã-Bretanha como parte da Europa. E, de facto, em muitos aspectos significativos a sua evolução histórica tinha-a distinguido da Europa continental. A soberania parlamentar do país, velha de séculos, as suas tradições, antigas instituições e sistema jurídico, não tinham sido interrompidas por invasões ou ocupação. A sua história moderna tinha assentado num império ultramarino mais do que em laços europeus […] O seu sistema monetário e o seu sistema de medidas duodecimais (passados a decimais em 1971, com desgosto de muita gente, para facilitar o comércio europeu) lembravam às pessoas diariamente que não eram como os países da Europa continental”.

[II andamento (“The ways of Zion do mourn”) do Hino Fúnebre para a Rainha Carolina HWV 264, de George Frideric Handel, pelo Monteverdi Choir & Orchestra, com direcção de John Eliot Gardiner (Erato). O alemão Handel é o mais importante compositor britânico dos últimos 300 anos e entre as suas obras mais célebres está este sentido hino fúnebre que compôs para as exéquias da sua amiga e protectora, a rainha Carolina (esposa de Jorge II)]

O discurso de Margaret Thatcher, a 20 de Setembro de 1988, em Bruges, poderia ter sido repetido palavra por palavra pelos adeptos do “Leave”: “Nós não fizemos recuar as fronteiras do Estado na Grã-Bretanha, só para as ver repostas a nível europeu com um super-estado europeu a exercer um novo domínio a partir de Bruxelas”.

Um dos argumentos mais frequentemente esgrimidos pelo “Leave” foi o de, ao sair da UE, a Grã-Bretanha ser capaz de suster a vaga de imigração que estava a ameaçar a sua identidade e a sua economia. Kershaw desmonta a falácia: “o influxo de trabalho migrante […] foi em geral benéfico para a economia britânica […] Foram indispensáveis em certas áreas cruciais. O Serviço Nacional de Saúde dificilmente poderia operar sem o trabalho migrante; quase um quinto daqueles que empregava eram de fora da Grã-Bretanha”.

[“Gigue à l’anglaise”, VI andamento da Partita para cravo TWV 32:1, de Georg Philipp Telemann, por Richard Siegel]

Coletes amarelos vs. ursos brancos

Kershaw sugere no posfácio que “o maior desafio presente, embora a um nível global e não apenas europeu, [é] sustar a auto-destruição das alterações climáticas [sic]” e afirma que “a transição para uma economia de baixo carbono não é opcional. É imperativa para o futuro bem-estar da sociedade”. Kershaw acredita que a retirada dos EUA dos acordos de Paris é temporária e que “a razão, possivelmente, prevalecerá, nem que seja no fim do mandato do Presidente Trump” e que “mesmo sem a participação americana far-se-ão progressos – talvez mais devagar – aproveitando a China muito provavelmente o vácuo deixado pelos EUA”. E congratula-se por “os países mais ricos da Europa já [estarem] na linha da frente das tentativas de contrariar as alterações climáticas”.

É verdade que o problema das alterações climáticas não é problema exclusivamente europeu, mas uma vez que, de acordo com dados de 2015, a União Europeia (a 28) ocupa o 3.º lugar no ranking das emissões de CO2 (9.62% das emissões mundiais), a seguir à China (29.51%) e aos EUA (14.34%), tem responsabilidades acrescidas. O desempenho da UE (a 28) no que respeita a emissões per capita (6.9 toneladas de CO2 em 2015) está acima da média mundial (4.9 toneladas), mas é muito favorável quando comparado com os restantes países industrializados – Austrália com 18.6 toneladas, EUA com 16.1, Canadá com 15.5, Rússia e Coreia do Sul com 12.3, Japão com 9.9, China com 7.7.

Mas se as emissões per capita são um dado mais relevante do que as emissões totais por país, enfermam, ainda assim, de alguma opacidade, pois não diferenciam países que são “carbonicamente eficazes” de países que são (por enquanto) demasiado pobres e improdutivos para produzir emissões significativas. Uma vez que poucos povos aspirarão a viver uma vida em que a “santidade carbónica” resulta da indigência, o indicador mais revelador é o que relaciona as emissões com a produção da riqueza – e nesse domínio, a UE é campeã, pois emite 184.7 Kg de CO2 por cada 1000 dólares de PIB, o que a deixa no 1.º lugar do ranking, à frente do Japão, com 205.2, da Austrália, com 281.8, do Canadá, com 301.0, dos EUA, com 324.2, da Coreia do Sul, com 475.7, e das dissipadoras Rússia, com 999.4, Índia, com 1051.5, e China, com 1235.0. Ou seja, os países mais ricos do mundo industrializado são aqueles cuja produção de riqueza menos danos causa, proporcionalmente, no clima – uma constatação que poderá servir para aliviar parcialmente a “culpa do homem branco”, hoje tão difundida.

Estas comparações poderiam ser refinadas se se entrasse em conta o factor clima: boa parte das emissões dos países frios resultam de terem de queimar combustível para sobreviver ao Inverno, algo com que a Índia, o México, o Brasil ou a Indonésia não têm de preocupar-se. Dentro da Europa, os finlandeses, por muito eficientes que pudessem tornar-se em termos energéticos, farão sempre figura de emissores incontinentes de CO2 quando comparados com os portugueses ou os malteses.

Se compararmos a relação entre emissões e produção da riqueza nos vários países da UE, apura-se que o campeão (da Europa e do Mundo) é, por larga margem, a França, com 110.5 Kg de CO2 por cada 1000 dólares de PIB; a Itália regista 156.8, o Reino Unido 158.8, a Espanha 170.7, a Bélgica 186.4, a Holanda 196.4, a Alemanha 197.4 – os piores desempenhos estão a Leste: Roménia com 381.1, Polónia com 533.5.

[Parte II da entrée “La France”, da opéra-ballet L’Europe galante (1679), de André Campra, por Les Arts Florissants, com direcção de William Christie, ao vivo na Académie Baroque Européenne, Ambronay, 2005]

Perante a posição cimeira da França neste indicador, podemos ser tentados a dar razão aos “coletes amarelos”: porque haverá Emmanuel Macron de encarniçar-se contra o povo do mundo que menos CO2 emite por unidade de riqueza gerada? Merecerão os “carbonicamente eficientes” franceses ser punidos com um novo imposto sobre combustíveis, a pretexto de fomentar a transição energética? Porque hão-de os franceses fazer sacrifícios para salvar os ursos polares, quando os polacos emitem cinco vezes mais CO2 por unidade de riqueza produzida?

Todavia, a argumentação dos “coletes amarelos” contra a aplicação de impostos que favoreçam a transição energética não é de natureza ecológica e nem sequer é exclusiva de quem se manifesta nas ruas: uma sondagem do IFOP para o Journal du Dimanche realizada a 25.11.18 dava conta de que 62% dos franceses desejam que o Governo “dê prioridade ao [aumento] do poder de compra e avance menos rapidamente com a transição energética”.

[“Les folies françaises”, de François Couperin, por Kenneth Gilbert (cravo)]

Os franceses poderão ter formas mais veementes de expressar o seu desagrado com a política do Governo do que outros povos europeus e os protestos dos “coletes amarelos” poderão brotar de um descontentamento de vai para lá do aumento dos impostos sobre os combustíveis. Seja como for, é provável que, quando questionados sobre a perspectiva de aumentos de impostos sobre combustíveis para pagar a transição energética, a maior parte dos povos da UE desse resposta similar: sim, estamos muito preocupados com as alterações climáticas, há que travar o degelo das calotas polares, mas não já. Primeiro deixem-nos continuar a consumir, ou melhor, aumentem o nosso poder de compra, para que possamos consumir mais e viajar mais e queimar mais combustíveis e produzir mais resíduos. Transição energética? Claro que sim, é uma excelente ideia, afinal, o futuro do planeta e dos nossos filhos depende de nos tornarmos “neutros em carbono”. Mas não este ano. Nem em 2019. Nem na próxima década.

A Europa Ocidental é a região com mais forte “consciência ambiental” do mundo: 97% a 88% da população (consoante os países) crê que 1) as alterações climáticas são reais, 2) se devem à actividade humana e 3) os seus efeitos serão nocivos. Quando se pergunta, em abstracto, se estão dispostos a pagar para fazer face às alterações climáticas, a parcela de entusiastas da defesa do ambiente cai para 49%. Quando o pagamento se torna real, o povo parte para o bloqueio de estradas e para a paralisação do país, se necessário arriscando a integridade física e a vida, até que o governo suspenda ou anule o novo imposto.

Uma vez que a propensão para o consumo está profundamente enraizada na natureza humana e se sobrepõe a qualquer racionalidade, não se adivinha um futuro risonho para os ursos polares.

[Quantos europeus “ambientalmente conscientes” estarão dispostos a moderar o uso do automóvel particular a fim de combater um eventual aumento da frequência de tempestades violentas como a que varre o III andamento (Presto) do Concerto para violino O Verão, de As Quatro Estações, de Vivaldi? Interpretação de Fabio Biondi (violino e direcção) e o ensemble Europa Galante (Virgin Classics/Erato)]

Nacionais vs. estrangeiros

Escreve Kershaw que “o que a UE tem sido incapaz de conseguir é um verdadeiro sentimento de identidade europeia. Para um continente de mais ou menos 40 países, cada um dos quais com o seu sentimento de identidade, cultura e história, abrangendo mais de 60 língua diferentes, isto não é, em si mesmo, muito surpreendente”. Não o é, de facto, sobretudo se atendermos a que alguns dos países que integram a UE se debatem eles mesmos com graves problemas de identidade, apesar de serem muitos séculos mais antigos do que a UE – veja-se o caso do Reino Unido e de Espanha.

[“Les suédois anciens”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Mas a estes problemas de identidade que estão por resolver há séculos, somam-se “novos” problemas: há países em que os cidadãos de origem estrangeira representam parte significativa da população, como é o caso da Suécia (onde 16.9% da população nasceu no estrangeiro) Alemanha (14.5%), Reino Unido (13.4%), Espanha (12.4%) e França (12.0%) (dados de 2015 das Nações Unidas).

[“Les suédois modernes”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pela Northern Chamber Orchestra, com direcção de Nicholas Ward (Naxos)]

Se é difícil forjar um sentimento de identidade nacional numa sociedade multiculural, é-o ainda mais quando a imigração tem, maioritariamente, origem extra-europeia – neste domínio, a recordista é a Suécia, em que 14.5% dos imigrantes nasceram num país exterior à UE (dados Eurostat, de 2014, certamente desactualizados devido às vagas de refugiados ocorridas após esta data), mas o Reino Unido (11.0%), a Espanha (10.7%), a França (9.6%) e a Alemanha (8.5%) também têm apreciáveis comunidades de imigrantes. Atendendo a que estas tendem a reproduzir-se mais rapidamente do que os “indígenas”, é previsível que a identidade nacional se torne, nestes países, cada vez mais vaporosa e fluida. Que expectativas poderemos então ter para um identidade europeia?

[“Les sauvages”, de Jean-Philippe Rameau, por Jean Rondeau, do álbum Vertigo (Erato)]

Tome-se o caso da religião: a Constituição Europeia que foi aprovada pelos representantes dos estados-membros em 2004 (mas depois foi descartada, após as rejeições expressas pelos referendos na França e Holanda, em 2005) continha no seu preâmbulo uma menção às “raízes cristãs da Europa” que suscitou imensa controvérsia. Ora, se até o ateu mais empedernido admitirá, desde que saiba um pouco de história, que a Europa tem raízes cristãs, já é discutível que essas raízes ainda possam servir de elemento unificador quando tantos dos seus habitantes actuais não se identificam com credo algum, outros apenas aderem ocasional e superficialmente à componente festiva e ritual da religião (entre eles está essa inefável categoria dos “católicos não-praticantes”) e uma percentagem significativa da população professa a fé islâmica: dados de 2016 apontam para uma média europeia de 4.9%, que vai de um máximo de 8.8% em França e de 8.1% na Suécia a menos de 0.1% na Polónia e 0.1% na Eslováquia e Lituânia (Portugal fica-se pelos 0.4%, a par da Hungria e Roménia).

[Parte III da entrée “La Turquie”, da opéra-ballet L’Europe galante (1679), de André Campra, por Les Arts Florissants, com direcção de William Christie, ao vivo na Académie Baroque Européenne, Ambronay, 2005]

E deve realçar-se que, nos séculos XVI e XVII, muito antes de haver comunidades islâmicas significativas na Europa, os povos da Europa se massacraram com denodo – numa ocasião durante 30 anos a fio – devido a diferentes interpretações dessas “raízes cristãs”, e que, ainda antes dos conflitos entre católicos e protestantes, o católico Francisco I de França se aliou, em 1536, ao Império Otomano para combater o também católico Império Habsburgo. No século XXI não será certamente a religião cristã a funcionar como elemento aglutinador da identidade europeia.

[“Les turcs”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi)]

A Europa a mergulhar na cacofonia

Todas as ameaças, fragilidades e inquietações identificadas por Kershaw no posfácio, a que deu o título de “Uma nova era de insegurança”, se mantêm ou se intensificaram nos meses que decorreram desde a conclusão da escrita do livro.

[“Les allemands anciens”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Kershaw considera que a possibilidade de uma aliança estreita entre Angela Merkel e Emmanuel Macron, no sentido de oferecer “uma nova esperança – a saída dos anos precedentes crivados de crises e um futuro prometedor para a Europa” se tornou mais difícil após as eleições alemãs de Setembro de 2017, em que os partidos tradicionais – CDU e SPD – registaram os seus piores resultados eleitorais desde 1949, o que deixou Merkel numa posição frágil, ainda que tendo vencido as eleições. Entretanto, Merkel, considerando a limitada margem de manobra com que ficou, anunciou que não se recandidatará à liderança da CDU e que deixará a política activa no final do presente mandato.

[“Les allemands modernes”, da Suíte Les nations anciens et modernes TWV 55:G4, de Georg Philipp Telemann, pelo Bach Concentus, com direcção de Ewald Demeyere (Challenge Classics)]

Pelo seu lado, Macron tem visto a sua popularidade declinar rapidamente: estava nuns pífios 29% em Setembro de 2018 e caiu mais 6 pontos percentuais no rescaldo do protesto dos “coletes amarelos”. De acordo com as sondagens realizadas a 29 e 30 de Novembro passado, as duas forças políticas mais populares em França são agora os extremos: à esquerda a France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon (34%), à direita o Rassemblement National de Marine Le Pen (33%). Entretanto, a actuação de Macron ao longo da primeira semana de Dezembro e a continuação do ímpeto agitador dos “coletes amarelos” (que obtiveram o recuo nos impostos, mas agora exigem uma revolução e a cabeça de Macron), terá erodido ainda mais a sua desgastada popularidade. E se se mostrou incapaz de operar reformas no seu próprio país e tem a sua legitimidade contestada, menos ainda será capaz de as promover a nível europeu.

[Parte I da entrée “La France”, da opéra-ballet L’Europe galante (1679), de André Campra, por Les Arts Florissants, com direcção de William Christie, ao vivo na Académie Baroque Européenne, Ambronay, 2005]

A ascensão das forças políticas nacionalistas, populistas, xenófobas, anti-sistema e de extrema-direita tem-se consolidado e alastrado a países que até então tinham sido poupados ao fenómeno. Em Espanha, onde os politólogos garantiam que a extrema direita representava apenas 2.2% do eleitorado, o Vox, partido nacionalista e de extrema-direita até agora quase sem expressão, obteve 11% dos votos (e 12 deputados em 109) nas eleições autonómicas da Andaluzia de 2 de Dezembro de 2018, à custa de um descalabro dos “partidos tradicionais”, PSOE e PP, que viram os seus votos cair 28.5% e 29.7%, respectivamente.

[“Diferencias sobre las folías”, de Antonio Martín y Coll, por Jordi Savall (viola da gamba), Rolf Lislevand (guitarra barroca), Arianna Savall (harpa), Pedro Estevan (percussão)e Adela Gonzalez-Campa (castanholas), do programa “Folías de España”, ao vivo no Festival de Lanvellec, 2002]

Os governos de direita e de inclinação autoritária da Hungria e a Polónia continuam a desafiar a União Europeia e a rejeitar acolher imigrantes no seu território – embora tenham, como a maior parte dos países de Leste, uma presença de imigrantes é residual.

Quando intimado pela Comissão Europeia a corrigir a sua proposta de orçamento, o governo italiano, onde se mesclam populistas e extrema-direita, adoptou uma atitude de desafio – e só o inquietante aumento dos juros da dívida italiana nos mercados financeiros o forçou a recuar.

[Parte II da entrée “L’Italie”, da opéra-ballet L’Europe galante (1679), de André Campra, por Les Arts Florissants, com direcção de William Christie, ao vivo na Académie Baroque Européenne, Ambronay, 2005]

Na Grã-Bretanha, uma vaga e confusa nostalgia por uma Era de Ouro que não só é imaginária como nunca seria possível de reconstruir no mundo globalizado do século XXI, levou o eleitorado britânico a escolher abandonar a UE – mas o que poderia ser “apenas” um divórcio lesivo para os interesses da Grã-Bretanha e da UE, ameaça, graças ao desnorte de uma classe política flagrantemente inepta, converter-se numa saída atabalhoada. A divorciada não terá de ir viver na rua, sob umas caixas de cartão, mas é possível que a sua economia e o seu nível de bem-estar recuem uma década.

[“The people will tell of their wisdom”, do Hino Fúnebre para a Rainha Carolina HWV 264, de George Frideric Handel, pelo Monteverdi Choir & Orchestra, com direcção de John Eliot Gardiner (Erato/Warner). É duvidoso que o povo britânico venha a exaltar a sabedoria dos obreiros do Brexit]

O projecto utópico da União Europeia seria, à partida, mais difícil de alcançar do que erguer a Torre de Babel, pois os seus projectistas e operários tinham, logo à partida, línguas e culturas diferentes. O esforço para que todos falassem a mesma linguagem – no sentido de terem desígnios coincidentes e partilharem um conjunto básico de valores – pareceu, durante algum tempo, estar a produzir resultados, mas em 2018 assiste-se ao regresso da cacofonia. Esta não é apenas resultado das dessintonias entre os actores europeus, é também activamente promovida por actores externos.

[“Les boiteux (Die Hindeken)”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi); ignora-se que nação visaria Telemann com esta dança que, nitidamente, arrasta uma perna]

Nos EUA, Donald Trump, que continua a comportar-se com a imaturidade, impulsividade e absoluta ausência de sentido de Estado que demonstrou desde o primeiro dia como Presidente, designou a União Europeia como o “maior inimigo” dos EUA (à frente da Rússia, da China ou do Irão). Embora Trump possa não tomar medidas congruentes com esta equívoca visão da política internacional (quanto mais não seja por Trump ter dificuldade em agir de forma congruente em qualquer esfera que não sejam os negócios imobiliários), tornou-se óbvio aos europeus que os EUA deixaram de ser um aliado fiável e que, como declarou Angela Merkel em Maio de 2017, “nós, os europeus, temos de tomar realmente nas nossas mãos o nosso destino” e que “a era em que podíamos confiar totalmente noutros [leia-se: nos EUA] chegou, em certa medida, ao seu fim”.

[“Les coureurs (Die Läufer)”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi); não se sabe a que nação alude esta dança, mas, no mundo de hoje, os corredores parecem estar na Ásia Oriental]

Entretanto, a equipa de Trump perdeu Steve Bannon, campeão da alt-right norte-americana e antigo director de campanha de Trump, para quem criara o cargo de Estratego Chefe da Casa Branca, que se demitiu do cargo em Agosto de 2017, no seguimento de acusações ao ódio racial e à violência. Bannon regressou ao posto de direcção do website de extrema-direita Breitbart News, mas quando, em Agosto de 2018, o livro Fire and fury: Inside the Trump White House, de Michael Wolff, revelou as opiniões acrimoniosas de Bannon sobre Trump, este ficou furioso e os proprietários da Breitbart News dispensaram de imediato os serviços de Bannon. O que poderia parecer ser uma boa notícia – a perda de poder e influência de uma das mais obnóxias figuras da política mundial – acabou por ter desenvolvimentos inquietantes quando Bannon descobriu nova ocupação deste lado do Atlântico, estabelecendo contactos com as principais forças políticas populistas da Europa – La Lega, de Mateo Salvini, o Movimento 5 Stelle de Luigi di Maio, o Rassemblement National de Marine Le Pen, o Fidesz de Viktor Orbán, o Partido da Liberdade de Geert Wilders – e agindo como promotor de uma espécie de Internacional Populista, consubstanciada na fundação da organização The Movement, cuja primeira missão será dilatar os resultados das forças políticas populistas (maioritariamente de extrema-direita) nas eleições europeias de 2019.

[“Les moscovites”, da Suíte Les Nations (ou Völker-Ouvertüre) TWV 55:B5, de Georg Philipp Telemann, pela Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi)]

É uma ideia que certamente agradará a Vladimir Putin e é lícito supor que The Movement poderá contar com o financiamento e os especialistas em manipulação informática eleitoral da Rússia, pois nada poderia agradar mais a Putin, líder de uma potência económica de segunda linha mas com ambições de “fazer a Rússia grande de novo”, do que ver a Europa desavinda e enfraquecida.

Vamos a ver se daqui a uns anos, Ian Kershaw não terá de acrescentar a este díptico um 3.º volume intitulado “Europa desmoronada”.