Índice

Índice

Mossul é nome que suscitará associações tenebrosas a quem acompanhe a atualidade internacional nos anos mais recentes. Foi palco de alguns dos mais violentos combates ocorridos durante a ocupação americana do Iraque, o seu dia-a-dia tem sido marcado por execuções, atentados bombistas, perseguições aos cristãos assírios, conflitos incessantes entre curdos e sunitas e um clima de insegurança e atrocidades; para rematar a desgraça, o Estado Islâmico tomou conta da cidade em novembro de 2014 e impôs-lhe o seu habitual cortejo de decapitações, repressão e interditos baseados em interpretações anacrónicas do Corão. Todavia, o nome desta antiga e populosa cidade nas margens do Tigre teve, durante séculos, ressonâncias bem mais agradáveis para os europeus, uma vez que era associado a um diáfano e suave tecido de algodão – a musselina.

O vínculo entre musselina e Mossul era, todavia, um equívoco resultante de muitos comerciantes comprarem o tecido na cidade do Tigre, desconhecendo que a sua proveniência ficava bem mais para Oriente. Os romanos já conheciam a musselina e sabiam de onde ela vinha: de Maisolos (ou Masula), o antigo nome da cidade portuária indiana de Machilipatnam, no Golfo de Bengala, onde se encontraram moedas de ouro romanas, usadas para pagar um dos tecidos mais apreciados pelas damas da alta sociedade romana. Embora Marco Polo tenha visitado Maisolos e tenha descrito as riquezas da cidade nos seus relatos, contribuiu para reforçar o equívoco com Mossul, ao afirmar que a musselina tinha na cidade da Mesopotâmia o seu centro de produção.

Apesar de ser conhecida há muito, a musselina só começou a chegar em quantidade maciça à Europa no século XVIII (numa altura em que Maisolos era conhecida por Masulipatam), entrando na moda corrente e propiciando mesmo um escândalo com repercussões históricas.

La reine en gaulle: Maria Antonieta vestida de musselina branca, pintada em 1783 por Louise-Élisabet Vigée Le Brun, uma protegida da rainha que pintou dela uma trintena de retratos

Este rebentou quando, no Salão de Paris, Louise-Élisabet Vigée Le Brun exibiu o seu retrato de Maria Antonieta vestida com uma camisa de musselina branca, uma peça de vestuário conhecida como gaulle e que ficaria depois conhecida também como chemise à la reine. Não obstante a musselina ser um tecido requintado, a opinião pública não considerou próprio que uma rainha se apresentasse aos olhos do mundo em trajes tão informais, não muito diferentes da roupa interior de uma plebeia. Como se isto não fosse suficientemente ultrajante, houve quem visse na escolha da musselina pela rainha uma afronta aos fabricantes franceses de seda e um apoio ao comerciantes ingleses que inundavam então o mercado francês com têxteis provenientes na Índia. O duplo escândalo –falta de pudor e traição aos interesses nacionais pela parte de uma cabeça coroada – levou Le Brun a substituir o retrato da rainha em camisa exposto no Salão por outro em que a rainha surgia com um vestido formal.

Não foi a musselina que fez Maria Antonieta perder – literalmente – a cabeça, mas o retrato “em camisa” contribuiu para erodir a sua imagem pública e construir a “lenda negra” que pesaria na decisão de a executar.

Corte à medida de Damasco

Não muito longe de Mossul, também a cidade de Damasco acabou por ter o nome associado a um tecido requintado de origem no Sudeste Asiático: o damasco, um pesado tecido de seda (ou linho) com complexos padrões decorativos e um contraste entre zonas brilhantes e mate, a que se aponta origem vietnamita mas que teve na cidade síria um importante centro de fabrico e comércio durante a Idade Média, pelo que os europeus associaram a cidade ao tecido. A partir do século XIV, Veneza e Génova, que eram quem comerciava com Damasco, passaram elas a produzir o tecido, mas o nome ficou preso à cidade síria.

A Índia foi a potência têxtil n.º1 durante séculos, até os desenvolvimentos tecnológicos da Revolução Industrial terem permitido à Grã-Bretanha arrebatar-lhe o lugar, pelo que não é surpreendente que outro tecido – o calicô – tenha recebido o seu nome de uma cidade indiana – Calecute (Calicut para os ingleses, Kozhikode para os indianos), uma cidade cujo nome será familiar a muitos portugueses, já que foi nela que Vasco da Gama aportou em 1498 (seguido por Pedro Álvares Cabral em 1500) e tentou estabelecer as primeiras relações comerciais com a Índia. Calecute era então o principal porto da costa do Malabar e o principal entreposto no comércio de especiarias – foi por isso que Vasco da Gama a ela se dirigiu – e era também o centro de fabrico de um tecido de algodão que começaria a ser exportado para a Europa a partir do século XVII e que passaria ser conhecido mundialmente pelo nome da cidade de origem

Vasco da Gama perante o samorim de Calecute, por Veloso Salgado, 1898

A caxemira, o leve, sedoso e dispendioso tecido de lã de cabras de Caxemira, também está associado ao sub-continente indiano, mais precisamente à região homónima disputada há décadas entre Índia e Paquistão. Hoje criam-se cabras de Caxemira em vários locais – a China é o maior produtor mundial, seguida pela Mongólia, Afeganistão, Irão e Turquia – mas a lã ultra-fina das cabras da região de Caxemira continua a ser a mais prezada (ainda que não represente mais de 0.1% da produção mundial). A razão para o preço da caxemira resulta não só da pouca abundância desta variedade de cabra como de apenas se aproveitar a lã fina da camada interior (estas cabras são providas de duas camadas de pelo, uma adaptação adequada ao clima rigoroso em que vivem). O isolamento térmico que proporciona é o triplo da lã vulgar.

Embora as cabras angorá tenham origem, como as cabras de Caxemira, nas montanhas da Ásia Central, foi na Turquia que a sua criação se desenvolveu, sobretudo na região de Ankara, (conhecida durante muito tempo sob a sua forma “europeizada”, Angora). A designação “angorá” abrange também as raças de coelhos e gatos com pelo muito fino e comprido, que também provirão originalmente da região de Ankara. Hoje, angorá designa o tecido feito a partir dos coelhos angorá, enquanto o tecido feito com a lã das cabras angorá é designado por mohair. Há quem sugira que o topónimo Ankara provém do grego ankura (âncora), mas não se percebe porque seria assim baptizada uma cidade que fica tão longe do mar e está implantada na região mais árida da Turquia. Por outro lado, naquele local já os hititas tinham fundado, no II milénio aC, uma cidade chamada Ankuwash, o que parece proporcionar uma origem mais plausível para o topónimo.

Ganga, Gucci e dólares

Aparentemente, blue jeans e denim são conceitos tão retintamente americanos como cowboy ou western, mas não é bem assim. O resistente tecido de algodão, caracteristicamente tingido de azul, que conhecemos em português como ganga tem origem na cidade italiana de Génova e servia para fazer roupas de trabalho mas também velas e tendas. Os franceses denominaram este tecido azul de bleu de Gênes (azul de Génova) e tentaram imitá-lo nas tecelagens de Nîmes; no século XVII conseguiram algo aproximado, a que deram o nome de serge de Nîmes (sarja de Nîmes). Esta sarja continuou, durante algum tempo a ser tingida em Génova, sempre de azul índigo, um corante proveniente das plantas tropicais do género Indigo – sobretudo a Indigo tinctoria –, cuja principal fonte era a Índia (daí o seu nome).

A típica cor azul dos blue jeans deveu-se, na origem, a um corante extraído das folhas desta planta da família do feijoeiro: a Indigo tinctoria

Hoje, a Gucci vende jeans a 3100 dólares o par e os preços da Escada começam nos 10.000 dólares (os Dussault Apparel Thrashed Denim custam 250.000 dólares, mas a maior parte do valor está nas pedrarias), mas na sua origem o tecido destinava-se aos escalões mais humildes da sociedade. Disso dão testemunho as pinturas de um mestre activo em Génova no século XVII, que é conhecido como “Mestre dos Blue Jeans” e cujos 10 quadros conhecidos representam todos (menos um) gente humilde vestida de ganga. As pinturas têm as particularidades, insólitas para a época, de conferir dignidade aos pobres e de tratar as suas vestes com minucioso realismo – claro que nesta época não havia gangas pré-lavadas nem pré-rasgadas nem pré-thrashed, o desgaste que se vê resulta, obviamente, de os pobres terem de usar a roupa até ela se desintegrar.

Não é o novo catálogo da Gant, é um quadro do “Mestre dos Blue Jeans”

O resto da história, envolvendo dois imigrantes de ascendência judaica, o comerciante alemão Levi Strauss (Löb Strauss) e o alfaiate letão Jacob Davis (Jacob Youphes), e a empresa que montaram em São Francisco para fornecer roupa de trabalho resistente aos mineiros que tinham acorrido à Califórnia em busca de ouro, já é de todos conhecida. A ganga para as roupas fabricadas por Strauss e Davis não proveio de Nîmes nem de Génova, mas de um fornecedor americano, mas bleu de Gênes, agora com pronúncia americana e designando já não o tecido mas o tipo de calças fabricadas com o tecido, prevaleceu e conquistou o mundo – e toda a gente lhes chama blue jeans, mesmo que sejam vermelhos.

Cidades de fruto

A cidade de Damasco, registando 8000 anos de ocupação humana e situando-se numa encruzilhada entre a Europa e a Ásia, está profundamente imbricada na trama da história e não se limitou a emprestar o seu nome a um tecido: também perdura no “aço de Damasco”, na “rosa damascena” e no fruto que conhecemos como damasco. Como o nome latino indica, o damasqueiro (Prunus armeniaca) terá tido origem umas centenas de quilómetros a norte, na Arménia, ou, pelo menos, terá sido aí amplamente cultivado, já que há botânicos que pretendem que a planta será originária da China.

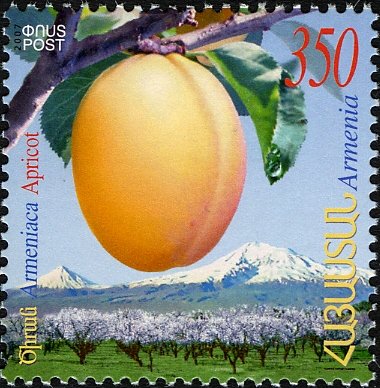

A Arménia faz propaganda ao damasco como o seu fruto nacional

A associação do fruto à cidade síria só ocorre em português e espanhol, já que nas outras línguas europeias é outra a sua etimologia: apricot (em inglês), abricot (francês) ou albicocca (italiano), provêm do português albricoque ou do espanhol albaricoque, que resultam do árabe al barkuk, que por sua vez tem origem no grego bizantino praikókion, a partir do latim praecoquus, que significa “precoce” – um qualificativo que se aplica, possivelmente, à época de amadurecimento do fruto.

Em português, o damasco/albricoque é também designado por alperce (e em espanhol por albérchigo), palavra que resulta de uma confusão com o seu primo pêssego (Prunus persica), cujo nome, em muitas línguas europeias (peach em inglês, pêche em francês, pesco em italiano), provém do latim persicu, pois os romanos, que o introduziram na Europa a partir da Pérsia, julgavam que ele era originário desta última, pelo que lhe chamavam malum persicum (maçã persa). Mais uma vez, dados arqueológicos e genéticos sugerem que a origem fica mais a oriente, na China.

Alguns autores vêm a origem do nome romã (o fruto da Punicum granatum) em Roma, onde o fruto seria conhecido por mala romana (maçã romana). Porém, é uma etimologia sem fundamento, já que os romanos nunca lhe atribuíram este nome, designando-a antes por mala punica (maçã cartaginesa), ainda que no tempo dos romanos a romã, originária do Irão, estivesse amplamente disseminada pela bacia mediterrânica e não se confinasse ao território dominado por Cartago.

Em inglês a romã designa-se por pomegranate, que provém do francês arcaico pomme-grenade e tem afinidades com o alemão granatapfel, o espanhol granada, ou o italiano granato. Alguns etimologistas interpretam estes nomes como significando “maçã de Granada”, por, na Idade Média, tal cidade ser afamada pela qualidade e abundância das suas romãs (o que justifica que o fruto faça parte do brasão da cidade). Mas é provável que nem a pomme-grenade deva o nome a Granada nem Granada deva o nome à pomme-grenade – o nome do fruto na grande maioria das línguas europeias virá do latim pomo granatus, ou seja “fruto com [muitas] sementes”, e o nome da cidade virá do árabe karnatha (monte dos estrangeiros).

De qualquer modo, a designação portuguesa “romã” é um caso à parte nas línguas europeias e a teoria mais plausível fá-la derivar não de Roma mas do nome árabe do fruto: rumman.

Natureza morta com romã, por Théodule Ribot (1823-1891)

Já é pacífico que a palavra portuguesa tangerina (o fruto da Citrus tangerina), tal como a sua equivalente na maioria das línguas europeias, tem origem etimológica em Tânger, cidade em torno da qual abundavam os pomares deste fruto, ainda que a sua proveniência última seja a China.

A laranja (Citrus sinensis) também provém da China ou do Sudeste Asiático, como acontece com os restantes citrinos, mas os acasos da história levaram a que, em vários países, o fruto tenha o seu nome associado a Portugal. Para perceber as diferentes etimologias da laranja consoante os países é necessário levar em conta a distinção entre a laranja amarga (que é hoje cultivada apenas para fabrico de doces e extração de óleos essenciais ou como árvore ornamental) e a laranja doce. Apesar de provirem, originalmente, da mesma região, têm diferentes histórias de difusão: a primeira já seria vagamente conhecida dos romanos, mas só ganhou implantação no Sul da Europa pela mão dos árabes e dos cruzados, na Idade Média. É pois preciso ter em conta que os famosos laranjais recorrentemente evocados quando se fala da Andaluzia e do Algarve mouriscos eram amargos.

A laranja doce foi trazida do Sudeste Asiático sobretudo pelos portugueses, a partir do século XVI e a sua origem chinesa está patente no nome que o fruto recebeu nalgumas regiões europeias: sinaasappel em holandês, appelsin em dinamarquês e norueguês, apelsin em sueco, appelsiini em finlandês, apelsinipuu em estónio, apelsinas em lituano, apelsins em letão, apelsin em russo e ucraniano, apluzina em silesiano. A intermediação portuguesa está patente no nome do fruto em vários dialectos italianos (partugal em emiliano-romagnol, partuàllu em siciliano, purtuallo em napolitano, përtugal em piemontês), romeno (portocala), búlgaro (portokál), ladino (portokal), albanês (portokalli), grego (portokali), turco (portakal), farsi (porthegal) e azeri (portagal). Ou seja, alguns dos povos da bacia mediterrânica e do Médio Oriente que já conheciam a laranja amarga baptizaram a laranja doce com o nome do povo que a trouxe do Oriente, enquanto na Europa do Norte e Leste tenderam a associá-la ao país de origem. Outros ainda, como os portugueses, os ingleses franceses e alemães (orange), os espanhóis (naranja) ou os italianos (arancio) mantiveram o nome que já designava a laranja amarga e que tem origem no sânscrito (naranga), via persa (narang) e árabe (naranj).

Jovens turcos

Tão diversa como a etimologia da laranja é a da ave que em português designamos por peru (Meleagris gallopavo). A espécie existia (e existe) em estado selvagem nas florestas da América do Norte, mas quando foi trazida para a Europa, recebeu em Portugal o nome de uma região americana bem mais a sul – mas é preciso notar que Peru não designava apenas a região correspondente ao país que hoje tem este nome mas podia designar, por metonímia, toda a América sob domínio espanhol.

A mais antiga representação europeia de um peru está nos frescos realizados por Jacopo Zucchi, c. 1576-77, para a “Sala das Aves” na Villa Medici, em Roma

Uma vez que a ave provinha das Índias Ocidentais, os colonos espanhóis começaram por chamar-lhe gallina de India, embora a designação hoje corrente em espanhol seja pavo (do nome latino), ou guajolote (de huexolotl, o nome da ave em nahuatl, a língua dominante do México pré-colombiano). Os franceses adaptaram o primeiro nome espanhol e chamaram-lhe poule d’Inde, que acabaria por converter-se em dinde (dindon se for macho).

Já os ingleses falharam completamente o alvo: como a ave lhes chegou através do Médio Oriente, onde fora introduzida pouco antes, chamaram-lhe turkey bird (ave da Turquia), entretanto encurtado para turkey, já que todo o Médio Oriente estava então sob domínio turco.

O peru teve a honra de abrir a galeria do célebre Birds of America, do naturalista e pintor John James Audubon, publicado em 1827-38

Nos EUA, o peru tornou-se indispensável para as refeições do Dia de Acção de Graças e de Natal, uma tradição que acabaria por contaminar o resto do mundo ocidental. Há quem defenda que o peru deveria ser o símbolo nacional dos EUA, em vez da águia-careca (Haliaeetus leucocephalus), e circulam rumores de que Benjamin Franklin teria proposto que fosse o peru a figurar no Grande Selo dos EUA.

É certo que Franklin se opôs veementemente à escolha da águia-careca como símbolo nacional, vituperando-a como “uma ave de mau carácter moral […] que não vive de forma honesta”, uma vez que tiraria o seus sustento de roubar os peixes pescados por aves de rapina mais diligentes mas de menor porte. “Além do mais é sumamente cobarde […]. Em comparação, o peru é uma ave muito mais respeitável e um genuíno nativo da América […] Além do mais, ainda que um pouco pomposo e tolo, é uma ave destemida”.

O Grande Selo dos EUA: deve uma nação ser representada por uma criatura de “mau carácter moral”?

Apesar destas considerações sobre moralidade ornitológica, a proposta alternativa de design para o Grande Selo apresentada por Franklin não incluía nenhum peru, antes uma confusa cena com Moisés e os israelitas concluindo a travessia do Mar Vermelho enquanto o exército do faraó é engolido pelas vagas.

O peru pode não parecer, aos olhos de hoje, um bom candidato a símbolo de um país que celebra o Dia de Acção de Graças e o Natal empanturrando-se com ele – mas, afinal de contas, Portugal tem por símbolo oficioso uma ave que não tem mais dignidade: o galo de Barcelos.