Índice

Índice

Hoje já poucos dos habitantes da Terra se lembrarão de como Ratovoantany moldou figuras de argila com a forma de seres humanos e animais mas, sendo incapaz de lhes dar vida, fez um acordo com Zanahary, que aceitou insuflar-lhes o sopro divino, mas na condição de este se extinguir ao fim de algum tempo e regressar a si; nem terão memória de Sinaa, filho de um jaguar gigante e de uma mulher, que, embora seja muito antigo, se rejuvenesce de cada vez que toma banho, despindo a sua pele como quem se desfaz de uma túnica; ou de Ea, metade homem, metade peixe, que emergiu das águas e instruiu os homens, que até aí tinham vivido com bestas, no amanho da terra e no fabrico de ferramentas e lhes deu a escrita e as leis; e restarão poucos ou nenhuns adoradores de Ishtar, que ousou descer, ricamente ataviada, ao submundo, onde reinava a sua irmã Ereshkigal e de onde nunca ninguém regressara.

Terracota mesopotâmia dos séculos XIX-XVIII a.C., conhecida como “Relevo Burney” ou “Rainha da Noite”, que se supõe representar a deusa Ishtar, identificada com o planeta Vénus e venerada por acádios, babilónios e assírios

Aparentemente, no mundo moderno, esvaziado de divindades, prodígios e magia e guiado pela racionalidade e pelo pragmatismo, pouco ou nenhum lugar restaria para a mitologia, mas Joseph Campbell (1904-1987), que consagrou a sua vida ao estudo da mitologia e da religião comparadas, encontrou na diversidade de divindades, heróis e narrativas mitológicas pontos comuns que revelam a existência de medos, anseios e aspirações comuns aos seres humanos de todas as épocas e geografias. Campbell é pouco conhecido pelas nossas paragens, mas é um vulto maior da paisagem intelectual norte-americana: o seu prestígio no meio académico assenta sobretudo nos livros The hero with a thousand faces (1949) e The masks of God (quatro volumes publicados entre 1959 e 1968); a sua popularidade entre o público não-especializado provém da série The power of myth, transmitida pela PBS (a rádio-televisão pública dos EUA) em 1988 e consistindo em seis episódios de uma hora em que Campbell é entrevistado pelo jornalista Bill Moyers.

Nun, divindade das águas primordiais, ergue a barca do deus solar Rá no momento da criação do mundo; Egipto, c. 1050 a.C.

É possível que esta série de entrevistas nunca tivesse acontecido se, em 1977, o realizador George Lucas não tivesse declarado publicamente que o recém-estreado Star Wars devia muito às suas leituras de The hero with a thousand faces (o que levou a que reimpressões posteriores deste livro colocassem Luke Skywalker na capa). Algum tempo após a estreia do terceiro filme da saga Star Wars, Lucas convidou Campbell para visionar a trilogia no seu Skywalker Ranch, na Califórnia, e foi nessa ocasião que começou a desenhar-se a ideia de que Campbell fosse entrevistado por Moyers, o que acabou por ter lugar em 1985-86 no dito Skywalker Ranch. No mesmo ano da estreia da série The power of myth surgiu também a sua transcrição (editada pela professora Betty Sue Flowers, consultora da série televisiva), livro que agora chega ao público português, com tradução de João Carlos Silva e edição da Lua de Papel.

32 anos não é um desfasamento invulgar no meio editorial lusitano (mais pressuroso a publicar Nora Roberts e Nicholas Sparks) e, de qualquer modo, a maior parte das ideias explanadas e discutidas em O poder dos mitos mantêm-se actuais – algumas tornaram-se ainda mais pertinentes e é a essas que se dá relevo no texto que se segue.

“O Poder dos Mitos”, de Joseph Campbell, com Bill Moyers (Lua de Papel)

Para que serve o mito?

A vida no mundo desenvolvido de hoje, bem iluminada, segura, previsível, regida por critérios materialistas e funcionais e assente numa vasta constelação de automatismos e gadgets electrónicos, não é muito propícia a que se valorize o mito. Este termo sugere, quase automaticamente, uma nebulosa e bafienta tapeçaria de historietas rocambolescas de origem grega, envolvendo deuses, deusas, ninfas, sátiros, titãs e prodigiosas metamorfoses. Que estas construções possam ter alguma utilidade para quem vive no século XXI parece, a muitos, tão disparatado, como planear uma viagem à Grécia recorrendo a um mapa do tempo de Ptolomeu.

Um shaman siberiano, segundo uma gravura do explorador holandês Nicolaes Wilsen, final do século XVII

Em defesa da relevância do mito nos nossos tempos, Campbell atribui-lhe quatro funções essenciais e intemporais:

Função mística: “Faz entender a maravilha que o universo é, e a maravilha que nós somos, e sentir um temor respeitoso perante este mistério […] Abre o mundo à dimensão do mistério”

Função cosmológica: “Mostra qual é a forma do universo, mas de uma maneira em que o mistério volta a emergir. Hoje tendemos a pensar que os cientistas possuem todas as respostas. Mas os maiores [entre eles] dizem-nos: ‘Não, não temos todas as respostas. Estamos a dizer-vos como é que funciona – mas não sabemos o que é’”.

Função sociológica: “Apoiar e justificar uma determinada ordem social”.

Função pedagógica: “Como viver a vida de uma forma humana em todas as circunstâncias”.

Esta enunciação das funções do mito retoma a que Campbell formulara no seu livro The masks of God:

Função mística: Despertar e manter o indivíduo num estado de temor e gratidão perante “o mistério de ser” e a sua participação nele.

Função cosmológica: Explicar a forma do universo

Função sociológica: Validar e apoiar a ordem social existente.

Função pedagógica: Guiar o indivíduo através dos estádios da vida.

Uma shaman coreana (mudang), vestida de cor-de-laranja, executa um ritual. Estampa por Hyewon (pseudónimo artístico de Shin Yun-bok), c.1805

“Um dos problemas do mundo moderno é que não conhecemos bem a literatura espiritual. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento […]. A literatura grega e latina e o estudo da Bíblia costumavam fazer parte da educação de todos. Quando isso acabou, perdeu-se toda uma traição de conhecimento da mitologia ocidental. Antes, estas histórias estavam na cabeça das pessoas. Quando uma história está na nossa cabeça, somos capazes de perceber a relação entre ela e qualquer coisa que esteja a acontecer na nossa vida”, pois “estes pedaços de informação de tempos antigos, sobre temas que ao longo de milénios têm sustentado a vida humana, construído civilizações e moldado religiões, estão relacionados com problemas interiores profundos”.

Shaman (de pé, ao centro) e dançarinos da etnia Thaltan, British Columbia, Canadá, c.1870

Outro conceito central do pensamento de Campbell é o de, no fundo, todas as narrativas mitológicas, independentemente da sua origem no tempo e no espaço, poderem ser vistas como variações de uma mesma história (o que por vezes é designado como a “teoria do monomito”). Nalguns casos, as semelhanças entre mitologias podem ser atribuídas a influências culturais exercidas entre povos próximos, mas elas também são evidentes entre povos que nunca tiveram contacto entre si. Nas pg. 84-86, Campbell pede a Moyers que leia o Livro de Génesis e, a cada versículo bíblico, responde com excertos de mitos de criação análogos dos índios Pima (do que é hoje o Arizona), dos Upanishades hindus e do povo Bassari, da África Ocidental, demonstrando que o esforço empreendido em diferentes lugares e tempos para discernir uma verdade eterna subjacente a um mundo de fenómenos em permanente mutação conduziu, frequentemente, a narrativas afins.

Campbell deixa-se levar pela tentação do reducionismo, isto é, reduzir a tremenda complexidade do mundo a uma única teoria, mas não é por não servir para explicar tudo que a teoria do monomito deixa de ser reveladora.

Um shaman executa um ritual de exorcismo, Buru, arquipélago das Molucas, Indonésia, 1920

Heróis, líderes, oportunistas e canalhas

No centro das narrativas míticas está a figura do herói, que Campbell define como “alguém que deu a vida por qualquer coisa maior do que ele”, seja ela “salvar um povo, resgatar uma pessoa ou apoiar uma ideia”. Campbell faz uma distinção entre a figura de herói e a de líder: o segundo não é necessariamente um herói, é apenas aquele “que percebeu o que podia ser conseguido e o alcançou” e Moyers dá o exemplo de Napoleão, que considera que “não foi um herói no sentido em que não conseguiu nada de grandioso para benefício da humanidade. Foi pela França, pela glória de França”.

Jonas e a baleia, por Pieter Lastman, 1621: o tema do herói que acaba no ventre de um peixe gigante é comum a várias mitologias

Moyers está a ser generoso: Napoleão era um monstro calculista e egocêntrico e foi movido acima de tudo por uma sede desmedida de glória pessoal (numa competição imaginária com Júlio César, que muito admirava) e não hesitou em sacrificar a ela a vida de centenas de milhares de soldados franceses. Está longe de ser um caso singular: não faltam líderes que se usam o patriotismo como fachada para desígnios pessoais, como aliás Ambrose Bierce observou mordazmente no Dicionário do Diabo: “Patriotismo: Refugo combustível disponível para alimentar a tocha de quem tenha a ambição de iluminar o seu próprio nome. No afamado dicionário do Dr. Johnson, patriotismo é definido como o último refúgio do canalha; com o respeito devido a um lexicógrafo esclarecido mas inferior, atrevo-me a sugerir que é o primeiro”.

Como Napoleão, também Hitler colocou o patriotismo germânico ao serviço dos seus desvairados planos, alimentados por preconceitos raciais pseudo-científicos e um ódio doentio a judeus e comunistas – e tal como Napoleão, após colocar a Europa a ferro e fogo durante anos e ter enviado para a morte milhões de compatriotas seus, deixou o seu país à beira do abismo. A história tem-nos ensinado, repetidamente, que os governantes que mais apelam ao patriotismo costumam deixar a sua pátria em muito pior estado do que aquele em que a receberam.

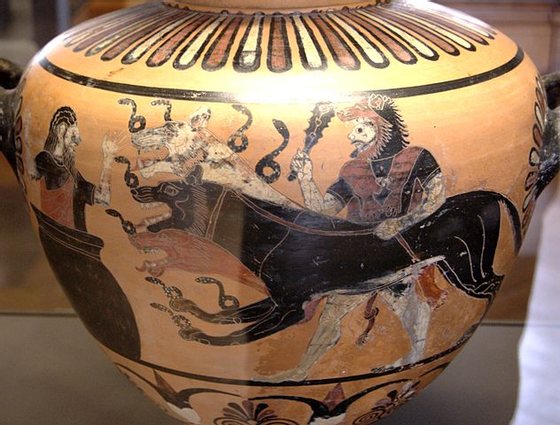

Jasão entrega o Velo de Ouro ao rei Pélias, vaso grego c.340-330 a.C.

Temos um exemplo recente em Donald Trump, que se fez eleger com o slogan “Make America great again” e com um discurso nacionalista, xenófobo e racista, mas que tem muito pouco de patriota. Trump não acredita necessariamente no que diz e escreve no Twitter, tem apenas um faro extraordinário para adivinhar o que cai bem nos ouvidos do seu eleitorado e tem usado o patriotismo apenas como pretexto conveniente. É até discutível que Trump tenha uma ideologia: limita-se a defender o que entende ser-lhe útil a cada momento. O que determinou a sua actuação durante o mandato como Presidente dos EUA foram os seus interesses como empresário (bem como os dos seus familiares, amigos e cúmplices), a sua sede de protagonismo e, a partir de certa altura, uma necessidade desesperada de ser reeleito, a fim de poder continuar pressionar a justiça de forma a arquivar ou protelar investigações sobre irregularidades cometidas enquanto empresário e enquanto Presidente dos EUA.

Siegfried (Sigurd, na versão nórdica) mata o dragão Fafner, ilustração de Arthur Rackham para a ópera Siegfried, de Wagner, 1910

Campbell reflecte sobre a forma como os representantes da autoridade – juízes, governantes – assumem, aos olhos, do povo, um papel mitológico que transcende as suas características como indivíduos: “quando alguém se torna juiz ou Presidente dos EUA, esse homem deixa de ser um simples homem e passa a ser o representante de uma função eterna; tem de sacrificar os seus desejos pessoais e até perspectivas de vida ao papel que ele próprio representa a partir desse momento”. Porém, Trump não só não deu mostras de possuir o mais ínfimo vestígio de sentido de Estado, como nunca fez nada para se moldar ao seu novo papel – pelo contrário, os interesses do seu país e dos seus concidadãos é que foram sacrificados aos seus “desejos pessoais” e às suas “perspectivas de vida”, e tudo nas suas intervenções públicas denota narcisismo e egocentrismo. O novo cargo não lhe trouxe gravitas nem sentido de missão, continuou a comportar-se – e a ser visto – como como uma histriónica celebridade da trash TV e como um astuto homem de negócios (mesmo que múltiplas investigações jornalísticas tenham desfeito o mito do seu sucesso). Longe de se tornar presidente de todos os americano, nem aos seus partidários julga dever seja o que for – é apenas presidente de si mesmo.

São Jorge matando o dragão, gravura de Albrecht Dürer, c.1501-04

Trump não só revelou não possuir qualidades de liderança como sempre declinou assumir quaisquer responsabilidades, atribuindo os sucessivos fiascos da sua governação a forças malévolas (“os Antifas”), a maquinações de potências estrangeiras (“o vírus da China”), aos seus colaboradores e ex-colaboradores (embora tivessem sido escolhas suas), aos responsáveis pelas agências governamentais (“Fauci e os outros idiotas”), aos serviços de segurança e informação do seu próprio país, ao seu antecessor na Casa Branca, aos mass media (“fake news!”), ou a factores incontroláveis (“it is what it is”). E contudo, a sua ilimitada vaidade e a elevadíssima opinião que tem de si mesmo, levam-no a proclamar, a todo o momento e em todas as circunstâncias, que é o supra-sumo em todas as dimensões (e em todos os tempos) e a apresentar-se como herói. Mas enquanto os heróis mitológicos partem em aventuras em territórios desconhecidos e hostis, ultrapassam provas temíveis e regressam a casa transformados e amadurecidos, as “provas” que Trump se gaba de superar são irrisórias – beber um copo de água (proeza que lhe costuma requerer as duas mãos), distinguir uma serpente de um elefante e de um crocodilo, memorizar cinco palavras comuns – e nenhuma experiência (nem sequer ter contraído covid-19) parece ser capaz de mudar a sua personalidade. Em vez de se metamorfosear no “representante de uma função eterna”, Trump está condenado a ser uma eterna criança, mimada, caprichosa e prepotente. O credo pessoal que transmite é o do herói, livre e auto-suficiente – “se fores esperto e perseverante, acabarás por chegar ao topo” – mas no seu trajecto em direcção ao topo contou menos a inteligência e a perseverança do que ser filho de um milionário e, ao longo da carreira, ter recebido da família mais de 400 milhões de dólares para acudir aos seus sucessivos falhanços como empresário.

A mãe de Lemminkäinen resgata o corpo do filho das águas do rio Tuonela, por Akseli Gallen-Kallela, 1897. Lemminkäinen, um dos principais heróis da mitologia finlandesa e afogou-se no quando tentava capturar o cisne negro do Tuonela, que contava usar como moeda de troca para que a malvada rainha Louhi lhe concedesse a mão de uma das suas filhas

Embora Trump seja uma caricatura do herói mitológico, a seita conspiracionista QAnon – uma franja radical e desvairada da extrema-direita americana, cujas teorias Trump tem patrocinado e divulgado – congeminou uma fantasia apocalíptica (que vai buscar inspiração a velhas lendas anti-semitas) sobre uma mega-conspiração à escala global envolvendo políticos do Partido Democrata, vedetas de Hollywood e altos funcionários do governo federal, que raptam crianças, cultivam a pedofilia e o satanismo, bebem sangue de crianças e controlam tudo o que se passa nos EUA e no mundo, contra a qual luta, praticamente só, Donald Trump. A ideia de Trump como Messias enviado por Deus para travar uma batalha de “proporções bíblicas” contra as forças do Mal e como última esperança da humanidade, é a mais grotesca perversão do conceito de herói que pode imaginar-se, mas o número de sandeus que crê nisto é da ordem dos milhões e já alastrou dos EUA para a Europa.

A valquíria Brunhilde, ilustração de Arthur Rackham para a ópera Die Walküre, de Wagner, 1910: Na mitologia nórdica, as valquírias eram responsáveis por escolher entre os guerreiros que iriam morrer na batalha e os que iriam perecer – e encaminhar os heróis tombados em combate para o Valhala, a morada de Odin

O crepúsculo dos heróis

É certo que o século XXI não é propício ao aparecimento de heróis. Os heróis dependem das circunstâncias do seu tempo e estas começaram a tornar-se desfavoráveis já há mais de quatro séculos, como Campbell recorda quando evoca Meditaciones del Quijote, um ensaio de 1914 de José Ortega y Gasset: Quixote é “o derradeiro herói da Idade Média. Cavalgou para encontrar gigantes, mas em vez de gigantes o seu ambiente produziu moinhos”, pois a narrativa tem lugar “numa época em que começa a surgir uma interpretação mecanicista para o mundo”. “Antes, o herói não se movimentava num mundo mecânico e sim num mundo vivo e capaz de reagir à sua disposição espiritual. Hoje, o mundo tornou-se de tal modo puramente mecânico, tal como é interpretado pelas nossas ciências físicas, pela sociologia marxista e pela psicologia comportamental, que o homem não passa de um padrão previsível de fios que respondem a estímulos. Esta interpretação elaborada no século XIX expulsou da vida moderna a liberdade da própria vontade humana”.

Don Quixote arremete contra um moinho de vento, Gustave Doré, 1863

Hoje, o herói deu lugar à celebridade, isto é, alguém que faz algo de excepcional, não em nome de um desígnio superior ou do bem da comunidade, mas de si mesmo. Na verdade, nem sequer é indispensável fazer algo de invulgar ou possuir qualquer capacidade extraordinária: há cada vez mais celebridades cuja celebridade resulta simplesmente de serem… célebres. Não é preciso nenhuma superação, nenhum sacrifício, nenhum esforço – basta existir e parecer cool no écran.

Campbell lamenta o ocaso dos heróis mencionando um inquérito realizado em liceus de Brooklyn “em que se perguntava: ‘O que gostarias de ser?’ Dois terços dos alunos responderam: ‘Uma celebridade’. A noção de que tinham de fazer sacrifícios para conseguir qualquer coisa era-lhes totalmente alheia”.

Hércules apresenta a um atemorizado rei Eristeu (que busca refúgio dentro de um pote) o cão tricéfalo Cérbero, guardião do Hades. Vaso grego, c.525 a.C.

Campbell não podia adivinhar o tipo de celebridade que a trash TV iria criar – criaturas cortando as unhas dos pés e coçando os sovacos em programas do tipo Big Brother – e menos ainda os influencers, youtubers e “personalidades da Internet” que seriam geradas, três décadas e meia após esta entrevista com Moyers, pelas redes (ditas) sociais. Não seria capaz de conceber que há criaturas que conquistaram a admiração de milhões de “seguidores” filmando-se a si mesmas enquanto desembrulham sapatos, roupas e gadgets variados, instalam novos cortinados, fazem yoga, mudam uma lâmpada, pintam o cabelo, passeiam o cão, exercitam os músculos, dispensam conselhos sobre como manter uma cútis jovem e macia, tratam da horta biológica na varanda, cozinham receitas “saudáveis” e ambientalmente conscientes (ou improvisam “receitas” ostensivamente bizarras ou repugnantes), preparam um smoothie, comentam o festival da canção da Eurovisão e desfiles de moda, troçam das farpelas, penteados, celulite e operações plásticas das figuras públicas e das outras “personalidades da Internet” ou deglutem cápsulas de detergente. A Grécia teve heróis como Ulisses e Aquiles, os jovens do mundo desenvolvido do século XXI elegem como modelo quem é capaz de engulipar duas bananas e uma lata de Sprite sem vomitar, “inalar” um preservativo pelo nariz e vomitá-lo pela boca ou conduzir um automóvel com os olhos vendados.

Hércules subjuga o Touro de Creta, gravura de B. Picart, 1731

Enquanto os mais jovens têm como principal interface com o mundo o écran do computador e o smartphone, as gerações mais velhas ainda são fiéis ao televisor e, como os jovens são avessos ao voto e à participação política (embora costumem ser usados como porta-estandartes e friso de comício), é na prestação televisiva que, por enquanto, se conquista o eleitorado activo. É duvidoso que Donald Trump, que não tinha carreira política nem deu (nem dá) mostras de possuir pensamento político tivesse sido eleito Presidente dos EUA se não fosse uma celebridade televisiva (sobretudo graças ao reality show The Apprentice). A presença assídua nos écrans de TV em prime time parece, no Portugal do século XXI, contribuir para que se singre na política: José Sócrates, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa protagonizaram programas regulares de debate/análise política antes de terem trepado ao topo da hierarquia governativa e a ascensão meteórica de André Ventura dificilmente seria concebível se não tivesse adquirido o estatuto de celebridade nas sessões de mud wrestling verbal que são os programas de debate “desportivo” (leia-se: futebolístico).

Hércules lutando com o Leão de Nemeia, por Pieter Paul Rubens

Campbell não dedica ao assunto mais do que duas linhas, mas o desporto – ou melhor, o espectáculo desportivo – tem também vindo a produzir sucedâneos de heróis capazes de arrebatar as massas. O atleta como herói é um fenómeno que remonta à Grécia Clássica, mas nunca assumiu tanto relevo no imaginário colectivo como no nosso tempo: na ausência de verdadeiros heróis, multiplicam-se os artistas do ludopédio, os mártires do pedal, os titãs do balãocesto. Os praticantes de desportos colectivos – sobretudo os futebolistas – são frequentemente apresentados pelos media como “guerreiros”, designação a que, em 1981, o biólogo Desmond Morris deu fundamentação científica em The soccer tribe (A tribo do futebol), onde traça um paralelo entre os rituais, superstições, equipamentos, comportamento e regras do futebol e as dos conflitos tribais dos caçadores-recolectores.

Não pode negar-se mérito aos atletas – os seus feitos requerem talento intrínseco, treino metódico e intenso, disciplina, perseverança, esforço e superação –, porém, ao contrário dos verdadeiros heróis, as suas proezas não produzem metamorfose, amadurecimento ou descoberta interior, nem em quem os pratica nem em quem eles assiste. São um acto meramente mecânico, sem repercussões a nível psicológico: o ponta-de-lança que marca o 30.º golo da temporada e dá a vitória no campeonato à sua equipa não é mais sábio do que no jogo inaugural da temporada e o adepto que a tudo assistiu do seu sofá, jornada após jornada, com o coração nas mãos, também nada ganhou no plano espiritual (embora seja provável que tenha ganho alguma gordura na zona da cintura e das nádegas).

Hércules rouba as maçãs do Jardim das Hespérides, depois de liquidar o dragão de cem cabeças que as guardava (no canto inferior esquerdo do quadro). Lucas Cranach o Velho, c.1537

Outros sucedâneos que tomaram o lugar dos heróis mitológicos são as estrelas do pop-rock – tal como acontece com os atletas não são desprovidos de mérito, mas também elas raramente trazem ensinamentos ou exemplos. Na verdade, as estrelas do pop-rock (e do hip hop) mais apreciadas pelas massas são as que mantêm pela idade adulta dentro o comportamento estouvado e irresponsável de um adolescente mimado e caprichoso: poses insolentes e provocatórias, visuais ostensivamente extravagantes, linguagem desnecessariamente grosseira, exigências de mordomias estapafúrdias, birras, amuos, destruição de instrumentos e equipamento em palco, devastação de quartos de hotel, consumo desregrado de estupefacientes, ostentação de símbolos exteriores de riqueza.

Hércules como a Virtude Heróica derrotando a Discórdia, por Pieter Paul Rubens, c.1632-33

Rituais de iniciação

A degeneração dos role models, devido à extinção dos heróis clássicos e à sua substituição por celebridades do desporto, do entretenimento e da Internet, já poria, por si só, dificuldades ao crescimento espiritual dos jovens das sociedades desenvolvidas de hoje e à sua transição para a idade adulta. Mas Campbell identifica outro problema não menos grave: a sociedade moderna “não lhes [fornece] rituais através dos quais pudessem tornar-se membros da tribo, da comunidade”.

Em todos os tempos e lugares existiram rituais de iniciação que marcavam a passagem à idade adulta, que eram particularmente traumáticos (e dolorosos) nas sociedades tribais de caçadores-recolectores. Campbell dá o exemplo dos aborígenes australianos e sugere que não seria muito diferente nas tribos paleolíticas: “a transformação das crianças em adultos […] é uma preocupação essencial na vida ritualizada das pessoas” e visa “transformar em membros da sociedade crianças ingovernáveis, que exprimem apenas os impulsos primários da natureza. É uma tarefa imensa. Estas pessoas não podiam tolerar que um dos seus não seguisse as regras. A sociedade não os sustentaria. Estavam condenados à morte”. Estes rituais estão, claro, profundamente imbricados na mitologia do seu grupo humano: “um ritual é a representação de um mito. Ao participarmos num ritual, estamos a participar num mito” (Campbell).

Rito de iniciação de jovens guerreiros da tribo Mandan, que viveu no que são hoje os estados do Ohio e Mississipi. Nesta cerimónia, designada por Okipa (ou O-kee-pa), os “candidatos” eram suspensos através de espetos cravados na carne, de forma a aumentar a sua tolerância à dor. Pintura por George Catlin, 1832

À medida que a civilização foi progredindo e fomos deixando para trás os tempos em que “a vida do homem era solitária, pobre, cruel, abrutalhada e curta”, os rituais de iniciação foram suavizando-se até ao ponto de quase terem desaparecido. Concomitantemente, também as distinções na indumentária entre crianças e adultos se foram esbatendo; na Europa, um dos seus últimos vestígios foi o uso de calças: até meados do século XX, os rapazes usavam calções, mesmo no Inverno e independentemente da classe social, e só quando atingiam a puberdade recebiam as suas primeiras calças.

Podem ver-se resquícios dos ritos de passagem à idade adulta no bar mitzvah da religião judaica ou nas praxes a que os jovens recrutas são sujeitos no início da instrução militar. Na maior parte do mundo desenvolvido o serviço militar obrigatório foi abolido e, ao mesmo tempo, o ensino superior foi massificado, o que levou a que alguns dos rituais de iniciação das praxes militares fossem transferidos para o meio académico. Ora, se é verdade que as praxes académicas são quase sempre manifestações de boçalidade, sordidez e prepotência, não faltam caloiros disponíveis para se submeterem a elas – o paradoxo pode talvez explicar-se por os caloiros sentirem, inconscientemente, a necessidade de passar por um qualquer ritual de iniciação à idade adulta. Porém, as praxes académicas pouco mais têm para oferecer ao caloiro do que humilhações e enxovalhos arbitrários e os “veteranos” que os praxam são tão imaturos quanto eles, pelo que o “ritual” não produzirá transformação alguma nem nos “oficiantes” nem nos “iniciados”. Acontece que nalguns casos, nem sequer todos os anos passados na universidade produzirão mudanças significativas na personalidade e atitude dos estudantes: há hoje cursos ditos “superiores” cujo nível de exigência é tão baixo que pouco diferem da experiência da escola secundária; no caso de surgirem cadeiras ou professores mais “duros de roer”, o aluno em dificuldades pode, como acontecia no ensino básico e secundário, pedir aos pais que lhe paguem explicações, o que volta a sabotar a ideia de superação pessoal que o curso superior poderia representar – como realça Campbell, para que o ritual de iniciação tenha valor, tem de ser superado sem ajudas: “no momento decisivo, é a cada um que cabe a acção decisiva”.

Na ilha de Pentecostes, no arquipélago de Vanuatu, a distinção entre rapazes e homens faz-se através do “gol”, um salto do alto de uma plataforma, com lianas amarradas aos tornozelos, que, se tudo correr bem, deterão a queda a centímetros do solo. O “gol” inspirou a indústria do entretenimento a criar uma versão mais segura e comercial, o bungee jumping

Assim, em muitos casos, a frequência da universidade, ao invés de ser uma prova de passagem à idade adulta, torna-se antes num prolongamento da adolescência sem responsabilidades – e há jovens que apreciam tanto esse estado que vão adiando a entrada no mundo profissional através de uma sucessão de mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos, seminários e outros jogos florais, que podem prolongar-se até aos trinta e tal anos de idade.

Alguns adolescentes mais irrequietos e menos inclinados a sujeitar-se às fastidiosas rotinas académicas, encontram espaço para afirmação na “cultura de rua” e nos gangs – e é nestes que vemos reemergir uma moderna manifestação dos antigos rituais de iniciação, com o novo “recruta” a ser forçado a desempenhar uma missão que ateste o seu valor e lhe confira o direito a juntar-se ao grupo dos eleitos. A necessidade de um qualquer procedimento que marque a entrada na vida adulta e na pertença à tribo parece, pois, ser um impulso profundo da natureza humana e quando a sociedade não prescreve um ritual apropriado ao seu tempo e circunstâncias, os jovens improvisam as suas próprias regras, quase sempre numa versão degenerada e aviltante.

Ritual de iniciação de rapazes, Malawi

Campbell nada diz sobre a relação dos jovens com esse fruste sucedâneo dos rituais de iniciação que são os vídeojogos. Também estes comportam uma série de desafios, escalonados em “níveis” de dificuldade crescente e em que o jogador pode “perder a vida”. Os rapazes são muito mais atraídos para os vídeojogos do que as raparigas – eles representam 94% dos gamers, elas 6% – o que se explica provavelmente por os enredos e as provas que aqueles propõem serem análogos aos rituais de iniciação dos jovens guerreiros de antanho (e ajuda a explicar que o desempenho académico das raparigas tenha começado a superar o dos rapazes).

Porém, estes modernos “ritos de passagem” desenrolam-se num mundo de pixeis, com o traseiro do “iniciado” confortavelmente instalado num assento almofadado e com snacks à mão, e, por mais rocambolescos que sejam os eventos e por mais aparatosos e realistas que sejam os grafismos, nenhum acto tem consequências reais ou deixa marcas, pelo que desta “prova” não resulta a aquisição de novas capacidades e muito menos iluminação ou amadurecimento pessoal – pelo contrário, contribui para os seus praticantes obsessivos ficarem retidos numa eterna adolescência.

Em 1985-86, quando as entrevistas com Campbell foram realizadas, os vídeojogos ainda estavam num estádio incipiente de desenvolvimento, mas entretanto ganharam sofisticação e hoje têm 2.000 milhões de praticantes e geram 131.000 milhões de dólares por ano (dados de 2018). As crianças e jovens de todo o mundo consomem em média 6.33 horas por semana nesta actividade, mas as médias ocultam grandes diferenças entre países e o facto de haver quem gaste neste frenesim 10 horas por dia. É natural que aos que se habituam a viver neste mundo de fantasias pueris e inconsequentes a realidade lhes pareça um lugar hostil, intimidatório e absolutamente destituído de interesse, e uma parte deles – designados no Japão por hikikomori – irão regredir no processo de socialização e de assunção de responsabilidades e recolher-se-ão ao conforto amniótico dos seus quartos na casa dos pais. Se em 1985-86 Campbell se queixava da proliferação de “jovens que não sabem comportar-se numa sociedade civilizada”, que diria ele em 2020?

Entre os Hamar, do sudoeste da Etiópia, a passagem dos rapazes à idade adulta faz-se através de um ritual em que o rapaz tem de equilibrar-se de pé sobre o dorso de dois bois

Homem vs. Natureza

A presente crise ambiental tem, segundo Campbell, raízes na mitologia bíblica que continua a estar, ainda que de forma esbatida, na base da mundividência que preside à civilização ocidental. Campbell opõe as “religiões do Livro”, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que classifica como “mitologias de orientação social”, às “religiões da natureza”. Estas “não são tentativas para controlar a natureza, mas para nos ajudar a estar em harmonia com ela”; já as “mitologias de orientação social” vêem a natureza como um mal, o que querem da natureza “é controlá-la, ou pelo menos tentar, e daí vem a tensão, a ansiedade, o derrube das florestas, a aniquilação dos povos nativos”. Segundo Campbell, a Bíblia estabelece que “Deus é distinto da natureza e a natureza é condenada por Deus. Está logo no Génesis: estamos destinados a ser os senhores do mundo”. “Na tradição bíblica que herdámos, a vida é corrupta e todos os impulsos naturais do homem são pecaminosos […]. A serpente [do Jardim do Éden] era quem introduzia o pecado no mundo. E a mulher era quem oferecia a maçã ao homem. Esta identificação da mulher com o pecado, da serpente com o pecado e, deste modo, da vida com o pecado, é a deformação que foi dada a toda a história no mito bíblico na doutrina da Queda”.

Adão e Eva no Paraíso, por Lucas Cranach o Velho, 1533

Noutras mitologias a serpente é uma figura divina positiva, dadora de chuva e de vida, e “o Jardim do Éden é o reino da serpente”, mas os textos bíblicos vieram inverter esta perspectiva, alteração que Campbell atribui à história do povo hebreu: “existe uma explicação histórica baseada na chegada dos hebreus a Canaã e na sua subjugação deste povo. A divindade principal do povo de Canaã era uma deusa – e associada à deusa uma serpente […] O grupo invasor, adorador de um deus-macho, rejeitou-a. Por outras palavras, na história do Jardim do Éden existe uma rejeição histórica da deusa-mãe”, ou seja da Mãe-Natureza. É assim que “as tradições bíblicas do judaísmo, cristianismo e islamismo falam todas com desprezo das chamadas religiões da natureza” e decorre também daqui a natureza patriarcal e misógina das sociedades que se regem por estas tradições.

Diana de Éfeso como alegoria da Natureza, por Joseph Werner o Jovem, c.1680

Em contraponto com a civilização ocidental, que entende que a natureza deve ser subjugada e posta ao serviço do homem, Campbell apresenta a visão do chefe Seattle como “um dos últimos porta-vozes da ordem moral paleolítica”, que advogava uma relação harmoniosa entre homem e natureza. É aqui que O poder do mito incorre em equívocos que lhe roubam alguma credibilidade: por um lado, porque no que seria uma fala de Campbell se transcreve, ao longo de mais de duas páginas, o (suposto) discurso proferido pelo Chefe Seattle em 1854. Esta inserção não só quebra a toada de conversação natural e fluida do resto do livro como é duvidoso que Campbell tivesse memorizado o discurso, palavra por palavra, pelo que desperta a suspeita de que o discurso terá sido enxertado a posteriori pela editora, Betty Sue Flowers.

Mas há outro problema: a impressionante actualidade deste discurso, que tem levado a que seja amiúde reproduzido, nas últimas décadas, por organizações ambientalistas e defensores de um planeta sustentável, ajusta-se tão perfeitamente à sensibilidade ocidental moderna e a linguagem é tão floreada que se levantam sérias dúvidas quanto à sua autenticidade.

Única foto conhecida do chefe Seattle, datada de 1864

O homem que ficou para a história como chefe Seattle (c.1786-1866) chamava-se na verdade Si’ahl e liderava as tribos Suquamish e Duwamish, que habitavam no que é hoje o estado de Washington (a maior cidade do estado foi baptizada em sua honra). Campbell apresenta o discurso de Si’ahl como “uma maravilhosa carta de resposta”, de 1852, à pretensão do Governo dos EUA de adquirir terrenos da tribo. Ora, nem os índios possuíam um sistema de escrita nem Si’ahl sabia escrever ou falar inglês – e menos ainda o inglês farfalhudo e lírico em que está redigido o “seu” discurso. Na verdade nem sequer se sabe de quando datará o “discurso”: é comummente aceite que terá sido proferido em 1854 num encontro com Isaac Stevens, o primeiro governador do então Território de Washington, mas a primeira aparição do texto só se dá mais de 30 anos depois, em 1887, quando foi publicado no Seattle Sunday Star, pela mão de Henry A. Smith. Este afirma ter recorrido às notas que tirou quando do encontro de 1854, mas a sua presença nesta ocasião é desmentida por quem lá esteve. Mesmo que estivesse, pode perguntar-se o que teria ele percebido das palavras de Si’ahl, dado que este falou na língua da sua tribo e esta teve de ser vertida para o “jargão Chinook”, uma língua franca rudimentar usada para comunicar na costa noroeste da América do Norte, antes de chegar ao inglês – as oportunidades para “perdas na tradução” são ilimitadas…

Caça ao urso-pardo, George Catlin, 1844

Na verdade, há indícios que sugerem que Smith terá forjado este “discurso” no âmbito de um confronto político entre os primeiros colonos do Pacífico-Noroeste (de que ele fazia parte) e uma nova vaga de colonos que começava a disputar-lhes os privilégios. Como se isto não bastasse, o texto publicado em 1887 por Smith foi sendo alvo de sucessivas alterações e adições de cada vez que foi republicado, o que foi acompanhado por diferentes descrições das circunstâncias da sua aparição, de forma que um estudo realizado em 1989 apurou existirem 86 versões diferentes do discurso. Algumas tentaram expurgá-lo dos floreados vitorianos da escrita de Smith, outras tentaram reconduzi-lo ao que seria (na sua imaginação) a mundividência de um chefe índio em 1855. A versão que tem tido mais divulgação foi “cozinhada” no início da década de 1970 apresenta-o como uma “carta enviada ao presidente em Washington” e foi produzida com o intuito de criar um cartaz de promoção de um filme ambientalista produzido pela Southern Baptist Radio and Television Comission. O filme, intitulado Home, há muito foi esquecido, mas “o discurso do chefe Seattle” tornou-se omnipresente nos manifestos ambientalistas e é citado amiúde pelos políticos que pretendem dar a impressão de que estão genuinamente preocupados com o planeta.

Jogo ritual dos índios Choctaw, por George Catlin, c.1846-50. Várias tribos de índios norte-americanos praticavam variantes de um “desporto” que viria a dar origem ao moderno lacrosse

Vale a pena lembrar que os índios norte-americanos, usualmente vistos como um modelo de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza (em parte graças à difusão do “discurso do chefe Seattle”) são descendentes dos povos que há cerca de 12.000 anos atravessaram o Estreito de Bering e massacraram sistematicamente a macrofauna do continente americano, do Alaska à Terra do Fogo, fazendo desaparecer dezenas de espécies. O índio montado a cavalo caçando bisontes é um quadro duplamente enganador: o modo de vida assente quase exclusivamente no aproveitamento dos recursos oferecidos pelo bisonte resultou de os antepassados dos índios terem, 12.000 anos antes, exterminado os outros grandes herbívoros: gliptodontes, preguiças-gigantes, castores-gigantes, camelos e cavalos; os índios só começaram a caçar a cavalo quando se depararam com exemplares extraviados dos cavalos trazidos da Europa pelos espanhóis.

Um mito para o nosso tempo

Em resumo, o “discurso do chefe Seattle” é uma manipulação, em tom sentimentalão, levada a cabo por ambientalistas americanos das décadas de 1960-70 sobre um texto integralmente forjado em 1887, pelo que é provável não haja nele uma única frase que corresponda às palavras do chefe Si’ahl. Porém, isto não significa que algumas ideias nele contidas não mereçam reflexão nos dias de hoje, pois nos quase 50 anos decorridos após a difusão do célebre cartaz, nada foi feito retardar ou desviar a marcha do progresso e em 2020 a desarmonia entre homem e natureza atingiu proporções que eram inimagináveis em meados do século XIX (ver Urinar no duche não adia o fim do mundo, A caminho do Inferno, ao volante de um SUV, Como a pequena Greta salvou o planeta).

Campbell atribui essa dessintonia ao facto de a civilização ocidental estar assente numa mundividência obsoleta: “A história que temos no Ocidente, na medida em que se inspira na Bíblia, baseia-se numa visão do Universo que pertence ao primeiro milénio antes de Cristo. Não está em sintonia com o nosso conceito, seja do universo seja da dignidade humana. Pertence completamente a outro mundo. Hoje temos de reaprender a harmonia com a sabedoria da natureza e perceber novamente a nossa fraternidade com os animais e com a água e o mar”. E conclui pela necessidade de reinventarmos a nossa mitologia: “O único mito no qual vai valer a pena pensar no futuro imediato é um que fale do planeta, não da cidade, não destas pessoas, mas sim do planeta e de todos os que vivem nele”.