O título deste artigo é do The New York Times e, na realidade, deve ser lido da seguinte forma: “Oh, não, Oliver Stone reescreve a História — outra vez…”. O livro A História Não Contada dos Estados Unidos, que agora é lançado em Portugal pela editora Vogais, pretende reescrever, reinterpretar e, claro, repreender a política americana dos séculos XX e XXI. E foi recebido com ceticismo por vários historiadores. Acusaram o realizador de cinema de manipular factos, de ignorar fontes e de ter uma atração irresistível por teorias da conspiração.

Nada de novo. Quando lançou o filme “JFK”, Stone assegurou que se tratava de “uma lição de História”. Mais tarde, lembra o The New York Times, quando a credibilidade das suas fontes foi posta em causa, reconheceu: “Cometi alguns erros, mas nada que mude a história essencial.”

Em A História Não Contada dos Estados Unidos (que também teve uma versão como série de televisão), Oliver Stone preveniu-se e juntou-se a um historiador, Peter Kuznick. Mas isso não mudou nada de essencial. Quem odeia Stone critica o facto de esta ser uma história em que os Estados Unidos são tão terríveis que até Estaline aparece como um estadista. Quem o adora, elogia o facto de ele ser um provocador que tenta pôr em causa verdades há muito estabelecidas. Este não é um livro de história, mas é um livro que quer mudar a forma como se olha para a História.

Leia aqui a pré-publicação do capítulo dedicado ao 11 de setembro:

Para a maioria dos norte-americanos, o 11 de setembro foi uma terrível tragédia. Para George Bush e Dick Cheney, foi isso e muito mais – uma hipótese de implementar o programa em que os seus aliados neoconservadores trabalhavam há décadas. O relatório recente do Projeto para o Novo Século Americano afirmara que “o processo de transformação… será longo, a não ser que haja algum acontecimento catastrófico e catalisador – como uma nova Pearl Harbor”. Nas cabeças deles, a Al-Qaeda dera-lhes a nova Pearl Harbor. E, no espaço de minutos após o ataque, a equipa Bush entrou em ação.

Com Bush na Flórida, o vice-presidente Cheney e o seu conselheiro legal, David Addington, assumiram o controlo, argumentando que o presidente, enquanto comandante-chefe, podia agir praticamente sem a interferência de restrições legais.

A 12 de setembro, Bush voltou a Washington e, negligenciando o grupo da Al-Qaeda de Osama bin Laden no Afeganistão, instruiu Richard Clarke, chefe do Contraterrorismo: “veja se Saddam fez isto. Veja se ele está relacionado com isto de qualquer maneira”.

Clarke recorda: “Era tudo Iraque, Saddam, descubra, venha ter comigo”. Um entrevistador perguntou: “e a reação que teve nesse dia do secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, ou do seu assistente, Paul Wolfowitz?”.

A 11 de setembro, Donald Rumsfeld tinha já dado ordens para atacar o Iraque: “entrem em força”, disse, “arrasem tudo. Coisas relacionadas com isto e outras”. No espaço de dias, Bush anunciou perante uma sessão conjunta do Congresso que os Estados Unidos iriam embarcar numa guerra global: “a partir deste dia, qualquer nação que continue a dar abrigo ou a apoiar o terrorismo será considerado pelos Estados Unidos um regime hostil”.

George W. Bush reunido com o secretário da defesa Donald Rumsfeld a 12 de setembro de 2001, em Washington. Ao lado, Tom Daschle e Trent Lott. Estavam reunidos na Casa Branca a discutir planos para combater o terrorismo, que havia atingido os Estados Unidos no dia anterior. Créditos: PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images

Internamente, 1200 homens foram rapidamente presos e detidos, 8000 foram procurados para interrogatórios, sendo que a maioria era muçulmana. Bush enviou apressadamente uma Lei Patriótica de 362 páginas ao Congresso. Os senadores não tiveram tempo para a ler, quanto mais debatê-la.

Apenas o senador Russ Feingold, do Wisconsin, votou contra, insistindo:

“Preservar a nossa liberdade é uma das razões principais para estarmos agora envolvidos nesta nova guerra contra o terrorismo. Vamos perder essa guerra sem disparar um único tiro se sacrificarmos as liberdades do povo norte-americano”.

Bush envolveu as deliberações da Casa Branca num véu de secretismo sem precedentes e, em 2002, capacitado pela Agência de Segurança Nacional para empreender escutas telefónicas não autorizadas e monitorizar o correio eletrónico dos cidadãos norte-americanos numa escala maciça, em violação das análises jurídicas exigidas pela legislação aprovada em 1978, como reação aos abusos dos serviços secretos das décadas anteriores.

A administração bombardeou o público com alertas constantes, segurança intensificada e um sistema de cinco estádios de avisos com códigos de cores. O sistema era por vezes manipulado politicamente por Rumsfeld e o procurador-geral John Ashcroft e, em 2005, Tom Ridge, secretário do novo Departamento de Segurança Interna, decidiu demitir-se em vez de participar em tamanha fraude.

Os alvos potenciais do terror dispararam de 160 locais, em 2003, para mais de 300 mil, nos quatro anos que se seguiram. Por incrível que pareça, o Estado de Indiana liderava em termos de alvos potenciais, com 8600 alvos em 2006. A base de dados nacional incluía minizoológicos, lojas de donuts, carrinhos de pipocas, geladeiras e a festa anual de Mule Day em Columbia, no Tennessee. A irrealidade dos tempos continuava a aprofundar-se. No início da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt avisou:

A guerra custa dinheiro. (…) Tal significa muitos impostos e obrigações do tesouro. Significa cortar nos luxos e nas coisas não essenciais.

Ao invés disso, Bush cortou nos impostos sobre os ricos e disse aos norte-americanos: «Voem e desfrutem dos grandes destinos ame- ricanos. Levem as vossas famílias e desfrutem da vida.»

Ironicamente, foi o grande guerreiro da Guerra Fria, Zbigniew Brzezinski, que, em 2007, censurou esta iniciativa de Bush de «cinco anos de lavagem ao cérebro quase contínua sobre o tema do terror. (…) Onde está o líder norte-americano pronto para dizer “chega de histeria, parem esta paranoia?” (…) Mesmo perante ataques terroristas futuros, cuja probabilidade não pode ser negada, vamos mostrar algum bom senso. Vamos manter-nos fiéis às nossas tradições».

Contudo, o verdadeiro peso da cruzada global de Bush seria sentido no estrangeiro. Menos de um mês após os ataques terroristas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, ostensivamente para destruir alguns dos mesmos fanáticos islâmicos que os Estados Unidos haviam ajudado a armar e a treinar para derrotar os soviéticos duas décadas antes.

Os críticos da guerra notariam mais tarde que não havia afegãos entre os 19 terroristas do 11 de Setembro, 15 dos quais eram sauditas, e que Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda escaparam mercê de trapalhadas cometidas pelos norte-americanos, deslocando-se para o Paquistão em inícios de dezembro.

A CIA logrou reunir milhares de suspeitos no Afeganistão e além do Afeganistão. Embora os Estados Unidos tenham sempre considerado o seu tratamento humano dos prisioneiros de guerra como um sinal da sua superioridade moral, a administração Bush classificou os detidos como «combatentes inimigos ilegais», prescindiu das audiências de combate necessárias e colocou-os além das convenções de tratamento mandatadas pela Convenção de Genebra de 1949. Quando governos estrangeiros criticaram esta posição, Bush recuou nos suspeitos talibã, mas recusou mudar a sua política quanto aos combatentes da Al-Qaeda. Bush disse: «Não me interessa o que diz a lei internacional, vamos cair em cima deles.»

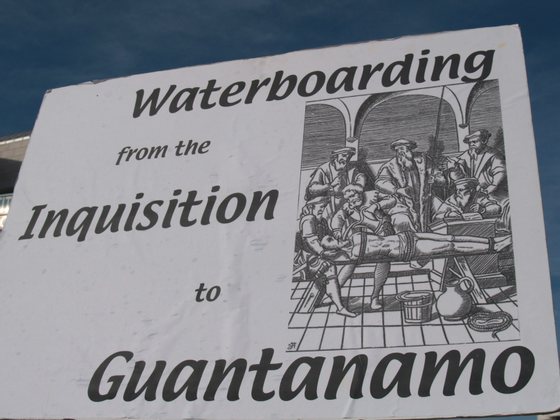

Um cartaz de protesto compara a tortura da água durante a Inquisição Espanhola à sua prática moderna exercida pelos Estados Unidos em Guantánamo, Cuba, durante a administração de Bush. Créditos: Wikimedia Commons

Os Estados Unidos transportaram um número desconhecido de detidos para «centros de detenção secretos» em todo o mundo, em locais como a Tailândia, a Polónia, a Roménia e Marrocos, onde a tortura e «técnicas de interrogatório duras» foram implementadas. Centenas de outros foram presos na base naval norte-americana da Baía de Guantánamo, em Cuba.

No seu auge, em maio de 2003, a prisão continha cerca de 680 homens com idades compreendidas entre os 13 e os 98 anos. Cinco por cento destes homens foram capturados por tropas dos Estados Unidos.

Mais de 80 por cento foram entregues, frequentemente em troca de recompensas em dinheiro, por milícias afegãs e os seus senhores da guerra combinadas com caçadores de prémios afegãos e paquistaneses.

Fontes governamentais indicam que apenas oito por cento eram combatentes da Al-Qaeda. Seiscentos foram libertados, seis foram condenados e, segundo o governo, nove morreram, a maioria por suicídio. Em 2012, 166 homens provenientes de mais de 20 países per- maneciam em Guantánamo.

A administração Bush encorajou a CIA a empregar dez métodos de interrogação «intensificados», o produto de décadas de pesquisa sobre a tortura, refinadas pelos aliados em países estrangeiros. Em fevereiro de 2004, o major-general Antonio Taguba relatou que a sua investigação revelara numerosas situações de «abusos sádicos, declarados, arbitrários e criminosos» na prisão de Abu Ghraib, no Iraque.

Já não há dúvidas de que a presente administração tenha cometido crimes de guerra. A única pergunta a que falta responder», explicou Taguba, «é se aqueles que ordenaram a utilização de tortura serão responsabilizados».

Arthur Schlesinger, Jr., antigo ajudante de Kennedy, afirmou que esta política de tortura era o «desafio mais dramático, sustentado e radical à lei na história norte-americana. (…) Nenhuma posição tomada até agora provocou mais danos à reputação norte-americana no mundo — nunca!»

Uma marcha anti-guerra em Washington, a caminho da Casa Branca, que marca a opinião americana contra a participação na guerra do Iraque. Houve milhões de manifestantes pelo mundo. Só em Roma foram 3 milhões. Créditos: TOM MIHALEK/AFP/Getty Images.

Embora a segurança no Afeganistão tenha piorado ao longo dos sete anos seguintes e a presença norte-americana tenha crescido de 2500 até 30 mil soldados, o Afeganistão era, para Bush, uma distração. A sua atenção estava concentrada no derrube do velho adversário do seu pai — Saddam Hussein. «Provas oriundas de fontes de serviços secretos, comunicações secretas e afirmações proferidas por pessoas hoje detidas revelaram-nos que Saddam Hussein ajuda e protege ter- roristas, incluindo membros da Al-Qaeda», alegou Bush.

Os inspetores de armas da ONU procuraram por toda a parte, visitando locais indicados pela CIA. Nada encontraram, mas Bush insistia que as armas de destruição maciça estavam lá: «O governo britânico descobriu que Saddam Hussein procurou recentemente quantidades significativas de urânio em África.»

Bush disse a Bob Woodward, do Washington Post, nesta altura:

Não preciso de explicar porque digo as coisas. Esta é a parte interessante de ser presidente. Talvez alguém precise de me explicar porque diz qualquer coisa, mas eu não sinto que deva uma explicação a ninguém.

Eram tempos extraordinários. As palavras assumiam novos significados, concretizando as profecias orwellianas de «duplipensar», enunciadas no seu romance 1984. Primeiro apropriam-se das pala- vras, depois roubam-lhes o seu significado. Palavras como «o eixo do mal», «a guerra contra o terror», «mudança de regime», «afogamento simulado», «interrogatório intensificado», «guerra preventiva». Os civis mortos eram agora «danos colaterais». Os raptos da CIA eram agora «extradições extrajudiciais». E o conceito mais patriótico de todos, «a Nação», cresceu até se tornar uma gigantesca e nova agência federal tão labiríntica como o Pentágono.

No século XVIII, o filósofo francês Voltaire observou: «Aqueles que vos levam a acreditar em absurdos levam-vos também a cometer atrocidades.» A descida à irrealidade era estonteante. Black Hawk Down25, um filme popular nomeado para os Óscares, surgiu em finais de 2001, glorificando o heroísmo e a tecnologia norte-americanos na Somália dos anos 90.

Através da tecnologia, os videojogos tornaram-se cada vez mais reais. E, na televisão, reality shows cada vez mais bizarros e fantasiosos dispararam nas audiências.

A comunicação social norte-americana rufava os tambores da guerra. A MSNBC, propriedade da General Electric, cancelou o popular programa de Phil Donahue, passado em horário nobre, três semanas antes da invasão. Membros da estação temiam que o programa fornecesse «um lar para o programa liberal antiguerra ao mesmo tempo que os nossos concorrentes içam a bandeira à primeira oportunidade».

E efetivamente içaram a bandeira. A CNN, a Fox e a NBC exibiram mais de 75 generais aposentados e outros oficiais, sendo que mais tarde se veio a revelar que quase todos estes oficiais trabalhavam dire- tamente para empresas militares. Os membros do Pentágono deram pontos de discussão a estes «multiplicadores de forças da mensagem», retratando o Iraque como uma ameaça urgente.

Alguns lamentaram mais tarde terem espalhado mentiras para vender uma guerra. O analista da Fox, o major Robert Bevelacqua, um Boina Verde aposentado, queixou-se:

O analista militar da NBC, o coronel Kenneth Allard, chamou ao programa «operações psicológicas cheias de esteroides». «Senti-me como se tivéssemos sido intoxicados», admitiu.

Os principais jornais e revistas, incluindo o New York Times, avan- çaram a mesma mensagem. Um elemento próximo de Bush disse ao jornalista Ron Suskind que ele, Suskind, representava a «comunida- de baseada na realidade», mas que «o mundo já não funciona assim. Agora somos um império, e quando agimos criamos a nossa própria realidade».

Quando a França, a Alemanha e a Rússia, bem como a maioria do Conselho de Segurança da ONU, se recusaram a apoiar a posição norte-americana, Bush ficou furioso e Rumsfeld escarneceu: «Está a pensar na Europa como sendo a Alemanha e a França. Eu não penso assim. Penso que isso é a velha Europa.» As batatas fritas na cafetaria no Congresso foram rebatizadas de «batatas da liberdade», tal como o chucrute se tornou «couve da liberdade» durante a Primeira Guerra Mundial.

Bush explicitou a sua estratégia num discurso proferido perante os cadetes de West Point, em junho de 2002:

Temos de levar o combate ao inimigo, perturbar os seus planos e confrontar as piores ameaças antes de elas emergirem.

Os Estados Unidos agiriam unilateralmente e preventivamente para derrubar qualquer governo considerado uma ameaça à segurança norte-americana. Cheney expusera o raciocínio perigoso da administração: «Se houver um por cento de hipóteses de os cientistas paquistaneses estarem a ajudar a Al-Qaeda a construir ou a desenvolver uma arma nuclear, temos de tratar essa probabilidade como uma certeza quanto à nossa reação.» «No mundo em que entrámos, o único caminho que leva à segurança é o caminho da ação, e esta nação vai agir», insistiu Bush.

Bush apelou a uma cruzada moral, afirmando que os Estados Unidos tinham de defender a liberdade e a justiça porque estes princípios eram justos e verdadeiros para todos os povos em todos os locais.

«A verdade moral», sustentava, revelando uma profunda ignorância, «é a mesma em todas as culturas, em todas as épocas e em todos os lugares».

A lista de alvos potenciais de Bush incluía 60 países.

Era uma afirmação ousada de excecionalidade norte-americana. Bruce Bartlett, que serviu tanto na administração de Reagan como a primeira administração Bush, explicou: «É por isso que George W. Bush tem tanta lucidez sobre a Al-Qaeda e sobre o inimigo do funda- mentalismo islâmico. (…) Ele entende-os, porque é igual a eles. (…) Acredita verdadeiramente que está numa missão divina. (…) A fé im- plica acreditar em coisas para as quais não existem provas empíricas.»

Bush confidenciou: «Tenho uma sensação de calma, por saber que a exortação da Bíblia, “Seja Feita a Tua Vontade”, é um guia de vida.» No início de outubro de 2002, o Congresso deu autorização a Bush para entrar em guerra contra o Iraque por sua própria iniciativa, quando decidisse que era apropriado, e recorrendo a vários meios, incluindo armas nucleares, se as considerasse necessárias.

A resolução traçou uma relação direta entre o Iraque e a Al-Qaeda. Entre os que autorizaram esta intervenção contam-se os senadores John Kerry e Hillary Clinton, ação que teria um preço caro para os dois nas corridas presidenciais.

Nem todos foram enganados. A voz da congressista Barbara Lee ergueu-se como um bastião de princípios e da razão: «A intensificação desta guerra e a expansão desta guerra não faz nada por nós em termos de segurança nacional. Põe-nos mais em risco. O Iraque não era um porto de abrigo para terroristas como é agora. De novo, o Iraque, Saddam Hussein e a Al-Qaeda — não havia ligação e temos de eliminar essa ideia para que o povo norte-americano saiba a verdade.»

A revista Time inquiriu várias centenas de milhares de europeus. Oitenta e quatro por cento pensavam que os Estados Unidos eram a maior ameaça à paz; oito por cento achavam que o Iraque era a maior ameaça à paz. Bush enviou o secretário de Estado, Colin Powell, o membro mais respeitado da sua administração, às Nações Unidas para defender a guerra. Bush disse a Powell: «Talvez eles acreditem em si.»

Powell falou durante 75 minutos, dizendo ao mundo: «Colegas, cada afirmação que eu fizer hoje é apoiada por fontes, fontes sólidas. Não são alegações. O que vos estamos a apresentar são factos e conclusões assentes em sólida informação secreta. (…)

Temos descrições em primeira mão de fábricas de armas biológicas sobre rodas e em carris. (…) Sabemos que o Iraque tem pelo menos sete destas fábricas móveis de agentes biológicos.

As que estão montadas em camiões têm pelo menos dois ou três camiões cada… as instalações de produção móveis… podem produzir antraz e toxina botulínica. Na verdade, num único mês, podem produzir agente biológico seco suficiente para matar milhares e milhares de pessoas. (…) A nossa estimativa conservadora é de que hoje o Iraque tem uma reserva de entre 100 a 500 toneladas de agentes de armas químicas. (…) [Saddam] perma- nece determinado a adquirir armas nucleares. (…) O que eu vos quero apresentar hoje é a ligação potencialmente muito mais sinistra entre o Iraque e a rede terrorista da Al-Qaeda.»

Foi uma representação totalmente vergonhosa, promovendo informação secreta falsa, que Powell considerou mais tarde o ponto baixo da sua carreira. Mas o discurso, se bem que se tenha revelado sem qualquer efeito para a Europa, teve o impacto desejado sobre a opinião pública norte-americana. O apoio à guerra disparou de 50 por cento para 63 por cento.

O Washington Post declarou que as provas sobre as armas de des- truição maciça eram «irrefutáveis». Sem uma resolução do Conselho de Segurança, os Estados Unidos avançavam inexoravelmente para a guerra. A verdade era ainda mais sombria. Para Bush, o Iraque era apenas um aperitivo. Após devorar o Iraque, os neoconservadores previam uma campanha de cinco anos com um total de sete países como alvos, a começar com o Iraque, seguido da Síria, do Líbano, da Líbia, da Somália, do Sudão e, a maior recompensa de todos, o Irão.

Seria uma guerra para remodelar o mundo à maneira neoconservadora.

Bush era claramente um homem com uma visão ousada. Exibira sempre um lado de marginal em jovem. Agora ultrapassaria o seu altíssimo pai ao ir além das leis das nações.

A Guerra do Iraque, que durou oito anos, tornou-se a calamidade que os críticos haviam previsto. A sociedade iraquiana foi arrasada. À semelhança do Vietname, dividiu os Estados Unidos, polarizando-os ainda mais à medida que os custos e as baixas subiam em todos os lados. Contudo, notavelmente, Bush venceu as eleições de 2004 com um apelo cru a um patriotismo ainda mais fervoroso.

Em 2008, quando Bush abandonou a Casa Branca com as taxas de popularidade mais desanimadoras desde Harry Truman, não só tinha gerido catastroficamente duas guerras e os esforços federais de auxílio a Nova Orleães no rescaldo do furacão Katrina, mas, e o mais importante de tudo, aos olhos do público, tinha gerido pessimamente a economia do país, que quase entrou em colapso em 2008, garantindo a presidência aos democratas.

O seu sucessor, Barack Hussein Obama, filho de pai queniano negro e de mãe branca, oriunda do Kansas, educado na Indonésia e no Havai, tornou-se, aos 47 anos, presidente dos Estados Unidos, evocando grandes esperanças na mudança. As suas palavras e a sua atitude evidenciavam o outro lado dos Estados Unidos — constitucional, humanista, global, ambientalista.

Obama falara aberta e veementemente contra a Guerra do Iraque e, financiado pela multidão de pequenos investidores da Internet, ofus- cou a escolha do Partido Democrata, mais favorecida e bem financia- da — Hillary Clinton — nas primárias. Defrontava-se agora com um antigo militar, o conservador John McCain, nas eleições nacionais.

Mas foi então que aconteceu algo inesperado. Obama traiu a sua primeira promessa e tornou-se o primeiro candidato a concorrer a eleições gerais a rejeitar o financiamento público em favor de finan- ciamento privado sem limites. McCain, que optou pelo financiamento público, só pôde gastar metade do que Obama gastou.

Neste período, Obama virou-se silenciosamente para financiadores de bolsos fundos, como o JP Morgan, a Goldman Sachs e o Citigroup, bem como para a General Electric, e outras empresas militares, gigantes da informática e a indústria farmacêutica — as grandes farmacêuticas — que, invertendo anos de apoio prestado aos republicanos, deram três vezes mais dinheiro a Obama do que a McCain. Poucos apoiantes de Obama se queixaram naquela época.

A sua vitória nas eleições nacionais foi aplaudida por todo o mundo — tinha chegado uma nova América. Apesar dos conservadores denunciarem Obama, absurdamente, como sendo socialista, o grande vencedor das eleições acabou por ser Wall Street.

Obama recuperou a mesma equipa económica — Timothy Geithner, Larry Summers, Peter Orszag, Rahm Emanuel — que, sob a liderança de Clinton, tanto tinham feito para desregular a economia e montar o palco para a crise presente. O New York Times referiu-se a eles como uma «constelação Rubin virtual», considerando-os acólitos de Robert Rubin, o mais poderoso secretário do Tesouro em décadas.

Após quase destruírem a economia mundial com inovações espetaculares em alavancamentos e especulações, vários bancos gigantes, companhias de seguros e bancos imobiliários profetizaram o colapso da economia mundial se eles caíssem — eram, por outras palavras, «demasiado grandes para falirem» — e aceitaram avidamente um resgate de 700 mil milhões de dólares em termos notavelmente suaves. Além disso, o conselho de governadores do Banco Central cortou a taxa de juro para os bancos até zero por cento. Na altura, tornou-se quase pouco patriota questionar a justeza destes resgates financeiros. Mas havia aqueles que se perguntavam se algumas das entidades financeiras mais «doentes» não podiam ser dispensadas e divididas ou se estes gigantes não deviam ser confrontados com o verdadeiro valor de mercado dos seus ativos tóxicos.

O público queria vingança. Era um claro momento de bastidores da Depressão, como fora ilustrado por Frank Capra no poderoso fil- me de 1941, Meet John Doe.

O antigo presidente da Reserva Federal, Paul Volcker, instou Obama a agir:

Agora que tem a sua oportunidade e eles estão vul- neráveis, aproveite para desferir o golpe final em todos esses tipos de Wall Street que são mercadores da dívida há anos e anos.

Mas tal não aconteceu. O resgate foi passado à força num Congresso em pânico; os meios de comunicação aplaudiram. O Tesouro não fez exigências imediatas para os banqueiros disponibilizarem esse dinheiro em novos empréstimos a homens de negócios ou ao público, ou, já agora, que cortassem as suas compensações pessoais. Não fez exigências para que os acionistas ou detentores de certificados absorvessem quaisquer perdas. Os contribuintes iriam financiar sozinhos o resgate.

Com o tempo, os mais prejudicados foram os trabalhadores, pensionistas, as pessoas mais velhas com poupanças, os proprietários de casas, pequenos negociantes, estudantes com empréstimos, e aque- les, em especial afroamericanos, que perderam os seus empregos por causa de um problema de desemprego estrutural em emergência.

Os banqueiros, ou os banksters, como foram alcunhados durante a Grande Depressão dos anos 30, tinham falado de restrições voluntárias, mas receberam pacotes compensatórios recorde nesses dois anos seguintes.

Enquanto os presidentes dos conselhos de administração na Grã-Bretanha ou no Canadá ganhavam 20 vezes mais do que o trabalhador médio em 2010 — e 11 vezes no Japão —, nos Estados Unidos ganhavam 343 vezes mais do que o trabalhador médio.

O número de bilionários disparara de 13, em 1985, para 450, em 2008. Enquanto o salário mínimo estagnou em 5,15 dólares por hora de 1997 a 2007, o índice de pobreza superou o de qualquer outra época desde os anos 60. O património líquido da família norte-americana média caiu efetivamente quase 40 por cento, de 126 mil dólares, em 2007, para 77 mil dólares, em 2010. Em 2011, o um por cento dos mais ricos concentravam mais riqueza do que os 90 por cento mais pobres.

A raiva populista desembocou no movimento Ocupar Wall Street, um tipo de protesto que não era visto desde os anos 30. O fosso entre os ricos e os pobres alcançara proporções obscenas.

E, como alguns notaram, esses grandes «malfeitores da riqueza», como Teddy Roosevelt lhes chamara, não tinham de violar a lei para saquear a economia. Tinham sido os seus advogados, lobistas e legisladores escolhidos a dedo a escrever as leis.

O movimento de direita Tea Party exprimiu um tipo diferente de raiva, alimentada por grupos de defesa como os Americanos para a Prosperidade, financiado, na sua grande maioria, pelos irmãos Koch, conservadores e bilionários.

O confuso povo norte-americano, desconhecendo quem culpar pelas continuadas dificuldades económicas, entregou uma vitória avassaladora aos republicanos nas eleições intercalares de 2010.

Mas em Washington instalaram-se apenas mais impasses e confusão. Obama, que chegara à presidência no meio desta euforia, caminhava agora sobre uma linha ténue, evitando erros fatais, mas não conseguindo inspirar esperança nem trazer mudança. No seu primeiro dia na Casa Branca, o antigo professor de direito constitucional prometera que «a transparência e o primado do direito serão as pedras de toque desta presidência».

Contudo, durante essa mesma presidência, ele recusou abdicar dos poderes alargados usurpados pela administração Bush — enquanto uma população passiva continuava a consentir ser despida à frente de operadores de aeroporto, a permitir a escuta das suas comunicações e a pagar vastos e novos programas de segurança.

Para Obama, não fazia sentido político abrandar este estado intensificado de alerta e correr o risco de acontecer um único incidente terrorista que resultaria certamente numa nova histeria dos meios de comunicação e numa tempestade de indignação republicana que lhe poderia custar a presidência. A repórter Diane Sawyer questionou Obama: «No meio de tudo isto que lhe está a acontecer, alguma vez se pergunta se um mandato é suficiente?»

Obama respondeu: «Uma certeza que eu tenho é que preferia ser um presidente muito bom com um só mandato do que ser um presidente medíocre com dois mandatos.»

Em vez de lutar pela transparência, no entanto, Obama tornou-se um gestor muito mais eficaz do estado de segurança nacional. À se- melhança de Bush, invocou repetidas vezes a prerrogativa do segredo de Estado em processos que envolvessem tortura, extradições e escu- tas ilegais da Agência de Segurança Nacional.

Obama bloqueou os direitos de habeas corpus dos combatentes inimigos, preservou as comissões militares e autorizou a morte no Iémen, sem julgamento adequado, de um cidadão norte-americano acusado de ter ligações à Al-Qaeda.

Até 92, só havia três casos – Obama iniciou sete. Os casos tinham um mérito duvidoso, sendo que a maioria dos acusados alegavam ter exposto atividades ilegais do governo.

Os acusados mais importantes foram o analista da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, e Chelsea Manning, uma analista militar de informação secreta no Iraque, responsável pela fuga de mais de 260 mil telegramas diplomáticos e relatórios de guerra secretos, bem como vídeos, distribuídos pela WikiLeaks, uma organização de comunicação social, sem fins lucrativos, que denuncia es- cândalos governamentais.

Estas revelações de crimes de guerra norte-americanos no Iraque e no Afeganistão e o apoio norte-americano a regimes ditatoriais na região revelaram ser catalisadores para os levantamentos da «primavera árabe» do Egito, da Tunísia, do Iémen, da Líbia e do Barém.

No entanto, a administração Obama prejudicou gravemente o funcionamento da WikiLeaks e ameaça processar o seu cofundador. Estas ações enviaram uma mensagem clara a todos os denunciantes — cometam crimes de guerra como Bush e Cheney e viverão em liberdade. Exponham-nos, e arriscam as carreiras e apanhar multas enormes ou, como Manning, apodreçam na prisão.

Um dos defensores destes novos padrões de conduta, Jack Goldsmith, o antigo diretor do Gabinete de Assessoria Jurídica de Bush, tranquilizou Cheney e todos os outros neoconservadores ansiosos num artigo em que afirmava que Obama era «como Nixon a ir à China… As mudanças que implementou destinam-se a fortificar o grosso do programa de Bush a longo prazo».

Este era um novo mundo de sombras. Em 2010, o Washington Post chamou-lhe «uma geografia alternativa dos Estados Unidos, uma América Top Secret oculta ao olhar do público». Quase um milhão e meio de pessoas tinham autorizações de segurança altamente secretas.

Havia mais de três mil corporações governamentais e de segurança privada. Mil e setecentos milhões de mensagens de correio eletrónico e outras comunicações eram intercetadas e armazenadas todos os dias pela Agência de Segurança Nacional.

O comentador político e advogado constitucional Glenn Greenwald descreveu muito bem este ataque às liberdades cívicas quando escreveu:

A garantia fundamental da justiça ocidental desde a Magna Carta foi codificada nos Estados Unidos na Quinta Emenda à Constituição. Nenhuma pessoa será… privada da vida, da liberdade ou da propriedade sem julgamento adequado.

Poderia ter acrescentado a Quarta Emenda à Constituição, o direito à privacidade e à proteção contra buscas e apreensões abusivas. Sem direito a um julgamento adequado e à privacidade, cada um de nós vive essencialmente à mercê do Estado-polícia. Tudo isto está a ser feito em nome de impedir uma ameaça terrorista que assumiu proporções loucamente exageradas.

A política externa de Obama parecia mais razoável do que a de Bush, ao repudiar o unilateralismo e a preempção que tanto haviam enfurecido a opinião mundial. Mas o objetivo — ou seja, o domínio global dos Estados Unidos — pouco mudou e até os meios eram frustrantemente semelhantes. Em 2011, o antigo diretor da Agência Nacional de Segurança e da CIA de Bush, o general Michael Hayden, sentiu-se reconfortado pela poderosa continuidade entre dois presidentes tão diferentes, e afirmou que «os americanos encontraram uma confortável linha central no que… aceitam que o governo faça». Chamou-lhe «um consenso prático».

Tendo experiência limitada nos negócios estrangeiros, Obama rodeou-se de conselheiros agressivos. Entre eles encontrava-se um remanescente da era Bush, que agora era secretário da Defesa: Robert Gates, um apoiante da linha dura do período de Bill Casey/CIA dos anos 80. Hillary Clinton, a secretária de Estado, era igualmente agressiva. Num dos primeiros discursos, Clinton apresentou uma versão da história norte-americana impregnada de triunfalismo grosseiro e amnésia histórica:

Portanto, deixem-me ser clara acerca disto: os Estados Unidos podem, têm e vão liderar neste novo século… A tão temida Terceira Guerra Mundial nunca chegou. E muitos milhões de pessoas foram retiradas da pobreza e viram reconhecidos os seus direitos pela primeira vez. Foram estes os benefícios de uma arquitetura global desenvolvida ao longo de muitos anos por líderes americanos dos dois partidos políticos.

Seria difícil encontrar e perguntar o que achavam disto os milhões mortos ao longo de muitas décadas de interferência norte-americana nos seus países — as pessoas de Hiroxima e Nagasaki, das Filipinas, da América Central, da Grécia, do Irão, do Brasil, de Cuba, do Congo, da Indonésia, do Vietname, do Camboja, do Laos, do Chile, de Timor Leste, do Iraque e do Afeganistão, entre outros.

No Afeganistão, Obama, chamando-lhe uma «guerra necessária», duplicou os esforços de Bush. Pressionado em finais de 2009 a en- viar mais tropas, hesitou. Um conselheiro militar disse-lhe: «Não vejo como pode desafiar a sua cadeia militar», querendo com isso dizer que o alto comando podia demitir-se em bloco, em sinal de protesto. Leon Panetta, diretor da CIA, disse-lhe que «nenhum presidente democrata podia ir contra o conselho militar, em especial se o pediu. Por isso, faça-o. Faça o que eles dizem.»

Quando chegou a hora de tomar uma decisão, Obama não deu provas da mesma coragem de um John Kennedy. Em dezembro, anunciou um aumento de 30 mil soldados para perfazer os 100 mil, mais ou menos o mesmo número que os soviéticos tinham destacado para a sua desastrosa invasão do Afeganistão.

Obama anunciou o aumento das tropas em West Point, recordando aos cadetes que os Estados Unidos tinham invadido o Afeganistão porque este país tinha dado abrigo à Al-Qaeda. Mas ele esqueceu-se de mencionar que a maioria das preparações para o 11 de Setembro teve lugar, não no Afeganistão, mas em apartamentos na Alemanha e em Espanha e em escolas de voo nos Estados Unidos, ou que apenas 50 a 100 dos 300 quadros da Al-Qaeda tinham ficado no Afeganistão e a maioria estava agora no Paquistão — um aliado.

Que o presidente que travava duas guerras viesse a receber o Prémio Nobel da Paz nesse mesmo mês era perfeitamente surreal, mas quando o mundo ouviu Obama a defender o unilateralismo e a preempção dos Estados Unidos, o significado do prémio ficou ainda mais diminuído, como acontecera com Kissinger, trinta e seis anos antes. No seu discurso de aceitação, Obama disse:

Creio que os Estados Unidos da América têm de continuar a ser os porta-estandartes em caso de guerra. É o que nos diferencia daqueles que combatemos.

Obama temia ficar atolado no Afeganistão, como sucedera com Johnson no Vietname. Aquilo de que os afegãos — atrasados, pobres como Job e maioritariamente analfabetos — precisavam eram mais ajudas económicas, educação e reformas sociais; não mais guerra. Em 2011, os Estados Unidos gastaram 110 mil milhões de dólares em programas militares no Afeganistão, mas apenas 2 mil milhões em desenvolvimento sustentável. Com grandes quantidades de dinheiro norte-americano disponíveis, como no Vietname, a corrupção atingiu proporções astronómicas. A desconfiança entre os alegados aliados da Nato e afegãos disparou. O presidente afegão, Hamid Karzai, apoiado pelos Estados Unidos, anunciou que apoiaria o Paquistão se este entrasse em guerra com os norte-americanos. Em 2012, os soldados e a polícia afegãos matavam soldados norte-americanos com tanta regularidade que as forças tiveram de começar a ser separadas.

Dois milhões de iraquianos fugiram do país. A ironia era suprema. Ao depor o Hussein sunita, os Estados Unidos tinham transformado o Iraque, agora dominado pelos xiitas, num valioso aliado do Irão, que acabou por ser o grande vencedor da guerra.

Os membros da administração de Bush tinham estimado que a guerra custasse entre 50 a 60 mil milhões de dólares. Rumsfeld chamara «disparate» a tudo o que ultrapassasse os 100 mil milhões. Em 2008, quando Bush deixou a presidência, os Estados Unidos tinham gasto cerca de 700 mil milhões de dólares com a guerra, sem incluir os cuidados a longo prazo para os veteranos. Os economistas projetaram cenários em que os custos totais a longo prazo alcançam somas tão altas como os quatro biliões de dólares.

Obama recebeu as tropas que regressavam em Fort Bragg, na Carolina do Norte, garantindo que o fim da guerra seria tão desonesto como o seu início:

Deixamos para trás um Iraque soberano, estável e autossuficiente. (…) Ao contrário dos velhos impérios, não fazemos estes sacrifícios por causa de novos territórios ou de mais recur- os. Fazemo-los porque está certo. (…)

«Nunca esqueçam que fazem parte de uma linha intacta de heróis que abrange dois séculos… até aos vossos avós e pais que combateram o fascismo e o comunismo… e aplicaram a justiça àqueles que nos atacaram no 11 de Setembro.» Desta forma, Obama sancionou de novo a mentira de Bush sobre a ligação do Iraque ao 11 de Setembro.

Mal proferira estas palavras quando o Iraque foi assolado por uma nova série de bombardeamentos suicidas letais. Até hoje, o Iraque vacila à beira de uma guerra civil e poderá ter recentemente dado o passo fatal.

Entre os mais ferozes críticos das duas guerras encontravam-se os presidentes das câmaras da nação, que se reuniram em Baltimore em junho de 2011 e apelaram ao uso dos 126 mil milhões de dólares, poupados com o fim da guerra, na reconstrução das cidades dos Estados Unidos. O presidente da câmara de Los Angeles lamentou:

Acho incompreensível que tenhamos construído pontes em Bagdade e Kandahar e não em Baltimore e em Kansas City.

Para o povo norte-americano, insensível a estas guerras, houve um único foco luminoso neste miasma estrangeiro em maio de 2011. Osama bin Laden foi morto por um ousado raide noturno além-fronteiras, executado por comandos da Marinha. Bin Laden vivia confortavelmente à sombra da principal academia militar do Paquistão.

Barack Obama cumprimenta o presidente afegão Hamid Karzai em 2010. Aliado instável dos Estados Unidos na melhor das hipóteses, Karzai liderou um governo que se revelou incapaz e corrupto. Créditos: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

Com efeito, o presidente, qual lobo em pele de carneiro, informou calmamente o público norte-americano: «Após um tiroteio, eles mataram Osama bin Laden e reclamaram o corpo.»

Um filme muito aplaudido, 00:30 – A Hora Negra26, chegou inclusivamente a alegar que a tortura fora eficaz para encontrar Bin Laden, embora, na verdade, tenham sido o trabalho normal da polícia e a espionagem os verdadeiros responsáveis por localizá-lo após quase dez anos. No entanto, a capacidade de os norte-americanos se enamorarem de si mesmos vogava de novo a todo o vapor e não havia discussões perturbadoras sobre a possibilidade de se ter trazido um Bin Laden ferido para julgamento e prisão, como os Estados Unidos fizeram em Nuremberga, onde os nazis acusados foram desmascara- dos e diminuídos.

Um julgamento era, porém, a última coisa que a maioria dos norte-americanos desejava. Quem aceitava a tortura podia tolerar a justiça das milícias populares.

Obama e a sua equipa de segurança nacional reúnem-se no gabinete de crise da Casa Branca para receberem atualizações sobre a missão de assassinar Osama bin Laden. Créditos: Getty Images

Mas quem foi o verdadeiro vencedor desta guerra? Após biliões de dólares em gastos projetados, duas guerras, centenas de milhares de mortos em todo o mundo, uma guerra interminável ao terror, a perda das liberdades cívicas, uma presidência falhada e outra gravemente manchada, além do quase colapso da estrutura financeira do império, pode dizer-se que a vitória dos Estados Unidos é uma vitória de Pirro, que se tornou inútil pela quantidade de perdas e baixas.

O «martírio» de Bin Laden, aos olhos dos seus seguidores, cimentou o seu lugar na História como um catalisador que enfraqueceu e talvez tenha ajudado a destruir a velha ordem mundial. Alguns pode- riam compará-lo a um Aníbal ou a um Átila, num contexto da Roma Antiga, um Robespierre perante o Antigo Regime francês, um Lenine perante a Rússia dos czares ou mesmo um Hitler perante o Império Britânico, que desabou no rescaldo da Segunda Guerra Mundial.

Bin Laden tinha desaparecido. Mas o que fariam agora os Estados Unidos? Ainda atormentados pelos seus demónios, viraram o olhar para a China, considerando-a uma nova ameaça, e continuaram a tra- tar a Rússia como uma ameaça antiga, ao mesmo tempo que vilipendiavam o Irão, a Coreia do Norte e a Venezuela, tratando-as como ameaças regionais.

Procurando travar guerras de forma mais eficiente e económica, Obama anunciou em 2012 um corte de 14 por cento na infantaria futura, a compensar por uma ênfase intensificada no espaço e no ciberespaço.

O drone, usado pela primeira vez no Vietname para missões de vigilância, era agora equipado com mísseis e tornava-se o rosto moderno da guerra, além de ser a arma preferida de Obama. O presidente começou a selecionar pessoalmente os alvos a abater. Antes do 11 de Setembro, os Estados Unidos opuseram-se às execuções extrajudiciais com «alvos específicos» levadas a cabo por outras nações, condenando assim a execução de alvos palestinianos.

Mas, em 2012, a Força Aérea e a CIA recorriam a uma armada de sete mil drones, usada principalmente no Afeganistão, no Iraque e no Paquistão. Em 2009, Obama estendeu o seu uso ao Iémen, onde havia menos de 300 militantes.

Em meados de 2012, Obama adicionou os apoiantes do líbio Muammar Khadafi e os rebeldes islâmicos nas Filipinas e na Somália à lista dos drones. Ainda estão por acontecer as repercussões deste tipo de guerra.

O número de baixas civis destes ataques é ferozmente contestado tanto pelo governo como por várias organizações dos direitos humanos. Um cidadão norte-americano nascido no Paquistão, que ficou conhecido como o «bombista de Times Square», ao ouvir o juiz perguntar-lhe como é que ele podia arriscar-se a matar mulheres e crianças inocentes, replicou que os drones norte-americanos matavam regularmente mulheres e crianças no Afeganistão e no Paquistão. Para os paquistaneses, as vítimas eram seres humanos. Para os operadores de drones, eram apenas «insetos esmagados».

Drones de combate MQ-1 Predator (à esquerda) e MQ-9 Reaper (à direita) em missões no Afeganistão. Membros do governo dos Estados Unidos proclamaram estas armas não tripuladas como sendo instrumentos precisos para matar alvos inimigos, mas o seu uso levou a numerosas mortes civis e ajudou a dar início a ume era de proliferação de drones por todo o globo. Créditos: Ethan Miller/Getty Images

O segredo tinha sido revelado e, em 2012, mais de 50 países, alguns amigos e outros hostis aos Estados Unidos, tinham comprado drones. Israel, a Rússia, a Índia e o Irão alegavam ter dominado a produção dos drones letais, mas o programa mais dinâmico era o da China. Como sucedera com a bomba nuclear, dava-se agora uma nova corrida ao armamento.

Bush continuara a expansão de Clinton das bases da Nato perto da Rússia, quebrando a promessa que o seu pai fizera a Gorbachev. Obama alargou a Nato à Albânia e à Croácia. E, apesar de abandonar 500 bases no Iraque, a administração Obama mantém perto de mil bases ultramarinas que abrangem todo o mundo, além de uma esti- mativa de seis mil bases nos Estados Unidos.

Segundo Chalmers Johnson, da Universidade de Stanford, os Estados Unidos tinham, em finais de 2007, conquistado presenças militares em 151 dos 192 países membros da ONU.Em 2008,a Africom, sediada na Alemanha, foi acrescentada enquanto sexto comando, resposável por uma crescente presença militar norte-americana em África.

A Southcom, baseada em Miami, foi reorganizada em 2010 para aumentar a presença militar norte-americana na América Latina, com bases e sistemas de vigilância e programas antidroga e de controlo de insurgentes, tendo como alvos as manifestações de «populismo radical» como se viram na Venezuela. A quarta frota foi reativada em 2008, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

A Marinha tem agora dez transportadoras de grupos de ataque que patrulham águas internacionais.

Durante os anos de Bush, os gastos do Pentágono mais do que duplicaram até alcançarem 700 mil milhões de dólares. Embora o verdadeiro orçamento do Pentágono se esfume em funções secretas e nos diferentes departamentos do governo, em 2010, segundo o Projeto de Prioridades Nacionais, os Estados Unidos gastaram efetivamente uns estimados 1,2 biliões de dólares do seu orçamento anual de três biliões de dólares com as forças armadas, com serviços secre- tos e com a segurança nacional — o domínio abrangente da terra, do mar, do ar, do espaço e do ciberespaço. Apesar da diminuição deste tipo de gastos no rescaldo da Guerra do Iraque e como resultado de batalhas orçamentais do Congresso, os gastos norte-americanos com as forças armadas ainda esmagam os gastos dos seus rivais.

Em novembro de 2011, a secretária de Estado Clinton lançou o desafio à China, escrevendo:

À medida que a guerra no Iraque abranda e a América começa a tirar as suas forças do Afeganistão, os Estados Unidos encontram-se perante um momento crucial.»

Chamando-lhe «O Século do Pacífico Americano», ela propôs um envolvimento militar substancialmente intensificado na região da Ásia/Pacífico para abranger a China.

Desde a Guerra do Ópio, no século XIX, que a China fora humilhada várias vezes por inimigos mais fortes — incluindo a Grã-Bretanha, o Japão e a Rússia. A China lutou com os Estados Unidos até obter um impasse na Coreia em início da década de 1950. A China é uma nação orgulhosa — a segunda maior economia mundial. Sendo um híbrido — metade investimento estatal, metade capitalista —, substituiu os Estados Unidos como principal parceiro comercial da Ásia.

Mas em 1996 os líderes chineses foram humilhados de novo por ameaças de mísseis nucleares dos Estados Unidos durante outra disputa sobre Taiwan.

Para proteger os seus interesses económicos e as rotas de navios, a China começou a modernizar as suas forças armadas. Em 2012, o Pentágono avaliou os gastos chineses em 160 mil milhões de dó- lares, mas considerando o nível de secretismo do sistema chinês, o verdadeiro orçamento permanece desconhecido até agora. Embora tenha apenas uma base estrangeira, as suas posições firmes sobre ilhas e territórios ricos em petróleo, gás e minerais, nos mares do leste e do sul da China, intensificaram as tensões com os seus vizinhos regionais.

Internamente, o governo, apenas comunista de nome, permanece politicamente atrasado — determinado a modernizar a todo o custo e disposto a estrangular a dissidência com brutalidade sempre que o seu sistema unipartidário for questionado. As democracias ocidentais, apesar de terem relações comerciais com a China, condenaram estas políticas com poucos resultados. Mas, num presságio mais sombrio, a China voltou a atrair a ira da linha dura norte-americana, hostil à China, cuja animosidade data da era McCarthy. Prenuncia-se um novo frente a frente.

Os Estados Unidos regressaram à Ásia, procurando construir novas alianças, reequilibrar a sua frota e destacar os seus aviões de guerra de ação furtiva para bases no raio de ataque da China, até 2017. Os Estados Unidos reforçaram alianças militares com os vizinhos da China, em particular com o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e as Filipinas, enviando 2500 fuzileiros para a Austrália — primeiro aumento de tropas a longo prazo na Ásia desde o Vietname.

Os chineses enfureceram-se profundamente com as novas vendas de armamento da administração Obama a Taiwan, que alcançaram cerca de 12 mil milhões de dólares em 2010 e 2011.

A China acusou os Estados Unidos de procurarem cercá-los. O medo que os Estados Unidos inspiram em terceiros não pode ser subestimado. Como o fale- cido Samuel Huntington, um cientista político conservador, reconhe- ceu, em 1996,

O Ocidente conquistou o mundo não pela superioridade das suas ideias, ou valor ou religião… mas pela sua superioridade na aplicação da violência organizada. Os ocidentais costumam esquecer este facto. Os não ocidentais nunca esquecem.

Especialistas progressistas em assuntos chineses temem que os Estados Unidos, numa tentativa de conter a China, estejam outra vez a empregar as manobras que Truman utilizou em 1946 para lidar com a União Soviética. A mesma situação existe de novo com a repulsa ocidental pelas políticas internas chinesas, mas desta vez detendo um bilião de dólares em títulos do tesouro norte-americanos, os chineses podem pôr em perigo a economia dos Estados Unidos, numa escala nunca antes conseguida pelos soviéticos.

O historiador Alfred McCoy definiu o que estava verdadeiramente em jogo:

Já em 2020, o Pentágono espera patrulhar todo o globo incessantemente através de escudo espacial de teto tríplice que vai da estratosfera à exosfera, controlado por drones armados com mísseis ágeis. O teto tríplice terá a possibilidade de cegar todo um exército, arrasando as comunicações terrestres e os sistemas de navegação aérea e naval.

Mas, como McCoy adverte, a ilusão de invencibilidade tecnológica e omnisciência informativa já condenaram ao fracasso nações arrogantes no passado, como se comprova pelos destinos da Alema- nha na Segunda Guerra Mundial e dos Estados Unidos no Vietname. Com ironia trágica, McCoy recorda-nos que o «veto de letalidade global» dos Estados Unidos poderá revelar-se um «equalizador para quaisquer perdas posteriores de poderio económico», e que o «destino dos Estados Unidos» poderá muito bem ser determinado pelo que vier primeiro neste ciclo secular: «o desaire militar enraizado na ilusão de domínio tecnológico ou um novo regime tecnológico suficientemente poderoso para perpetuar o domínio global dos Estados Unidos.»

Talvez a China se torne o primeiro novo império a emergir neste mundo de armamento nuclear. Mas um império modelado a partir das versões norte-americanas ou britânicas seria um desastre. O chau- vinismo dos grandes Han não seria melhor que o excecionalismo norte-americano. Joseph Nye, antigo membro do gabinete de Defesa, observou que o falhanço das potências dominantes em integrar as potências em ascensão da Alemanha e do Japão no sistema global do século XX resultou em duas guerras mundiais catastróficas. Não podemos permitir que a história se repita.

Os chineses têm de rejeitar o exemplo norte-americano. E os Estados Unidos têm de mudar de rumo. Henry Wallace preocupou-se com a seguinte questão: se os Estados Unidos tratavam os soviéticos mal, apesar da sua superioridade económica e militar, como é que os soviéticos tratariam os Estados Unidos quando e se a situação fosse invertida? Isso nunca aconteceu, mas esta corrida até ao fundo, no seu entendimento, não teria vencedor.

Ao encerrarmos este livro temos de nos perguntar humildemente, olhando em retrospetiva para o Século Americano, se atuámos sábia e humanamente nas nossas relações com o resto do mundo — o mundo em que, segundo relatórios da Oxfam as 85 pessoas mais ricas têm mais dinheiro do que os 3,5 mil mi- lhões mais pobres.

Fizemos bem em policiar o globo? Fomos uma força para o bem, para a compreensão entre povos, para a paz? Temos de nos olhar ao espelho. Será que, com esta exacerbação do nosso amor-próprio, nos transformámos nos anjos do nosso próprio desespero? As reivindicações de vitória na Segunda Guerra Mundial e a justificação pela bomba atómica lançada sobre o Japão, embora o objetivo fosse intimidar a União Soviética, foram os mitos fundadores do nosso domínio e do estado da segurança nacional, e as elites da nação beneficiaram com isso. A bomba permitiu-nos ganhar a qualquer custo, o que faz de nós, porque ganhámos, os detentores da razão. E como somos os detentores da razão, somos, portanto, bons.

Sob estas condições, nenhuma moralidade existe a não ser a nossa. Nas palavras da secretária de Estado Madeleine Albright:

«Se temos de usar a força é porque somos a América. Somos a nação indispensável.» Como pudemos ameaçar e já ameaçámos a humanidade com a bomba, os nossos erros são perdoados e as nossas crueldades justi- ficadas, como aberrações de motivação benigna.

Mas o domínio não perdura. Cinco grandes impérios desabaram durante a vida de uma pessoa que tenha nascido antes da Segunda Guerra Mundial: a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, o Japão e a União Soviética. Mais três impérios entraram em colapso no início do século anterior: o russo, o austro-húngaro e o otomano. Se a História é um barómetro, o domínio dos Estados Unidos acabará também por terminar.

Resistimos sabiamente a transformarmo-nos num império colonial e a maioria dos norte-americanos negaria todas as pretensões imperialistas. Talvez seja por isso que nos agarramos tão persistentemente ao mito do excecionalismo norte-americano — o seu caráter único, benevolência e generosidade. Talvez nesta noção fantasiosa residam as sementes da redenção norte-americana — a esperança de que os Estados Unidos estejam à altura dessa visão, que em 1945 parecia estar ao nosso alcance quando Wallace quase se tornou presidente, ou, em 1953, quando Estaline morreu com um novo presidente norte-americano em exercício, ou com JFK e Khrushev, em 1963, ou Bush e Gorbachev, em 1989, ou Obama, em 2008.

Pensemos em Franklin Roosevelt no último dia da sua vida ao enviar um cabograma a Churchill:

Eu minimizaria tanto quanto possível o problema geral soviético. Porque estes problemas, de uma forma ou de outra, parecem surgir todos os dias e a maioria resolve-se.

Procurar a calma nas situações que ocorrem, deixar as coisas acontecer sem reagir exageradamente, ver o mundo através dos olhos dos nossos adversários. Este caminho reside na partilha das necessidades de outros países, com verdadeira empatia e compaixão — confiando na vontade coletiva deste planeta em sobreviver aos tempos vindouros, acaban- do com as ameaças da aniquilação nuclear e do aquecimento global.

Não poderemos desistir da nossa noção de excecionalismo e da nossa arrogância? Não podemos prescindir da conversa da dominação? Poderemos parar de pedir a Deus que abençoe a América sobre todas as outras nações? A linha dura e os nacionalistas terão objeções, mas o caminho deles revelou-se errado.

Uma jovem disse-me, nos anos 70: «Temos de feminizar este planeta.» Na altura achei estranho, mas agora percebo que há poder no amor — verdadeiro poder no verdadeiro amor.

Vamos voltar a encontrar um caminho que nos permita respeitar a lei, não da selva, mas da civilização, através da qual nos reunimos e prescindimos das nossas diferenças para preservar as coisas que têm importância. Heródoto escreveu no século v antes de Cristo que a primeira história foi escrita «na esperança de preservar a lembrança do que os homens fizeram».

Por essa razão, a história do homem não é apenas uma história de sangue e morte, mas também é uma história de honra, feitos, gentileza, memória — e civilização.

Há um caminho em frente se recordarmos o passado,e depois podemos começar, passo a passo, como um bebé, a tentar alcançar as estrelas. Tal como o presidente Kennedy alegou há mais de um século: «Em última análise, a nossa ligação básica e comum é que todos habitamos este pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos acalentamos esperanças no futuro dos nossos filhos. E todos somos mortais.»