Índice

Índice

O processo de ascensão dos nazis ao poder (1920-1933) e o III Reich (1933-1945) foram fenómenos circunscritos no tempo – pouco mais de duas dúzias de anos – mas têm suscitado, desde o término da II Guerra Mundial, a produção de uma quantidade avassaladora de livros, artigos e documentários, o que poderá levar muitos a pensar que, sobre este assunto, tudo foi meticulosamente escrutinado e já não há sombras nem névoa que toldem a compreensão deste período. Todavia, a história do III Reich não está cristalizada nem fechada, por um lado porque têm continuado a emergir testemunhos e documentos que revelam factos inéditos e, por outro, porque têm vindo a ser publicados estudos e análises que, debruçando-se sobre factos já conhecidos, os dão a ver sob luz diferente.

O historiador britânico Richard J. Evans (n.1947) tem dado precioso contributo para a dilucidação do fenómeno do nazismo, sobretudo através da monumental trilogia A Ascensão do III Reich (The Coming of the Third Reich, publicado originalmente em 2003), O III Reich no Poder (The Third Reich in Power, 2005) e O III Reich em Guerra (The Third Reich at War, 2008), e de As Conspirações em Torno de Hitler (The Hitler Conspiracies, 2020), sobre o qual se escreveu em Como Hitler escapou do bunker de Berlim e se refugiou numa base secreta na Antártida. Combinando a sua formidável erudição sobre o III Reich – que, por sua vez, se enraíza num profundo conhecimento da sociedade alemã na viragem dos séculos XIX-XX – com as mais recentes investigações e revelações, Evans propõe-se, em Os Cúmplices de Hitler: Os Rostos do III Reich (Hitler’s People: The Faces of the Third Reich), perscrutar “atentamente os indivíduos que derrubaram a frágil democracia da República de Weimar, que erigiram o III Reich, que o mantiveram no poder durante mais de uma década e que o empurraram para a guerra, para o genocídio e para a autodestruição. Examinar as personalidades individuais e as suas histórias é a única forma de compreender a moralidade pervertida que criou e sustentou o regime nazi e, talvez de aprender algumas lições para a nossa era conturbada” (pg. 18).

A obra foi escorreitamente vertida para português por Miguel Mata, que tem a seu crédito a tradução de uma impressionante sequência de obras de divulgação histórica, e a edição é, tal como aconteceu com os outros quatro títulos de Evans acima mencionados, da responsabilidade das Edições 70, que merecem elogio não só por disponibilizarem aos leitores portugueses um livro de grande relevância, como por o fazerem com apenas dois meses de desfasamento em relação à edição original.

A capa de “Os Cúmplices de Hitler”, de Richard J. Evans (Edições 70)

O líder, os paladinos, os executantes e os instrumentos

A galeria da infâmia curada por Evans, compreende, além de Hitler, uma vintena de personalidades do nazismo, repartidas por três níveis hierárquicos. O primeiro círculo é o dos “paladinos” e os sete nomes escolhidos por Evans são Hermann Göring, Joseph Goebbels, Ernst Röhm, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg e Albert Speer. Do círculo mais próximo de Hitler só falta Martin Bormann, que Evans excluiu por entender ter sido um mero burocrata e apenas ter ganho relevância na fase final do III Reich.

Viena, Março de 1938, dois dias depois do Anschlüss, a anexação da Áustria ao Reich: Da esquerda para a direita, Arthur Seyss-Inquart, Adolf Hitler e, um pouco mais recuados, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich. Seyss-Inquart, o menos famoso do quarteto, acabara de ser nomeado por Hitler como Reichsstatthalter (governador) da Áustria e viria a ser governador-adjunto do Governo-Geral da Polónia e comissário do Reich para a Holanda ocupada

O segundo círculo – o dos “executores” – inclui nomes bem conhecidos, como Rudolf Hess, Franz von Papen, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann e Hans Frank, e os menos notórios Robert Ley, que dirigiu a Frente do Trabalho (Deutsche Arbeitsfront), a entidade que, no III Reich, tomou o lugar de todas as organizações sindicais (que foram desmanteladas e cujos líderes foram enviados para campos de concentração), e Julius Streicher, editor do semanário anti-semita Der Stürmer, cujo tom era tão feroz, grotesco e desvairado que causou incómodo a vários líderes nazis, que tentaram suprimi-lo, ainda que sem sucesso (na segunda metade da década de 1930, atingiu tiragens de quase meio milhão de exemplares). Poderia esperar-se que este círculo (ou o seguinte) incluísse Rudolf Höss, uma das mais negregadas personalidades do III Reich, na qualidade de empenhado promotor da morte industrial (com recurso ao pesticida Zyklon B) e de comandante dos campos de Auschwitz e Ravensbrück, mas compreende-se a sua exclusão, dado que a lista de comparsas de Hitler é, como dizem os anglófonos, “an embarrassment of riches”.

As nove figuras do terceiro círculo, o dos “instrumentos”, são, com uma excepção, relativamente obscuras (pelo menos para os não-especialistas em história do nazismo) e que, mesmo quando assumiram cargos de responsabilidade, não deixaram uma marca particular. Por outras palavras, se estes indivíduos não tivessem nascido ou não tivessem abraçado o nazismo, quaisquer outros poderiam ter assumido o seu cargo, sem qualquer alteração no rumo da história. A escolha de figuras do círculo dos “instrumentos” sugere que Evans pretendeu cobrir uma grande variedade de perfis psicológicos, origens sociais, percursos de vida e cargos oficiais e dar ideia de como o nazismo conseguiu encontrar apoiantes, mais ou menos entusiásticos e engajados, em todos os estratos da sociedade alemã. Assim, temos Wilhelm Ritter von Leeb, um general da Wehrmacht, católico e com título de nobreza (que Hitler promoveu a marechal); Karl Brandt, um médico que dirigiu programas de “eutanásia” (involuntária) e foi médico pessoal de Hitler (tendo, depois, sido “destronado” deste posto por Theodor Morell); Paul Zapp, que dirigiu um grupo de extermínio de judeus (Sonderkommando) na Frente Leste; Egon Zill, um oficial da SS que foi, durante algum tempo, comandante dos campos de concentração de Natzweiler-Struthof e de Flossenburg (até ser demitido, por manifesta incompetência); Ilse Koch, esposa do comandante do campo de concentração de Buchenwald; Irma Grese, guarda na secção feminina do campo de concentração de Bergen-Belsen; Gertrud Scholz-Klink, dirigente da Liga das Mulheres Nacional-Socialistas (NS-Frauenschaft); e Luise Solmitz, uma professora que denunciou às autoridades as actividades anti-nazis do seu próprio irmão.

Comício da Juventude Hitleriana, 13 de Fevereiro de 1939: Da esquerda para a direita, Gertrud Scholz-Klink, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Baldur von Schirach (líder da Juventude Hitleriana no período 1931-40) e Arthur Axmann (futuro adjunto de von Schirach e líder da Juventude Hitleriana no período 1940-45)

A óbvia “carta fora do baralho” no terceiro círculo é Leni Riefenstahl, a cineasta a quem Hitler confiou a realização de duas superproduções de propaganda nazi, O Triunfo da Vontade (Triumph des Willens, 1935), celebrando o Congresso de Nuremberga de 1934, e Olympia (1938), celebrando os Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. Riefenstahl não era uma figura fungível – era talentosa e original – nem obscura – é o nome mais proeminente do cinema do III Reich – mas Evans inclui-a no terceiro círculo por entender que, ao contrário dos nomes dos outros dois círculos, não deu mostras de ter sido uma nazi fervorosa (nunca chegou a filiar-se no Partido Nazi, ou NSDAP). O argumento é discutível: Riefenstahl pode nunca ter feito declarações públicas e explícitas de apoio ao nazismo, mas não hesitou em servi-lo zelosamente para promover a sua carreira – a fama de Riefenstahl provém quase exclusivamente dos filmes que realizou para o regime nazi e, em termos de conteúdo, estes filmes são, essencialmente, uma exaltação da ideologia e das figuras de proa do III Reich (ainda que, após 1945, Riefenstahl se tenha esforçado por justificar e branquear esta cumplicidade).

Leni Riefenstahl dirigindo as filmagens no Congresso de Nuremberga de 1934; a figura de costas, no extremo esquerdo, é Himmler

“Assustadoramente normais”

No período pós-II Guerra Mundial foi corrente descrever os nazis, dos que ocupavam o topo da hierarquia do Reich aos soldados rasos e aos guardas dos campos de concentração e de extermínio, como “um grupo de psicopatas, um gangue de criminosos, um conjunto de marginais e até como uma versão moderna dos imperadores romanos mais lunáticos e destrutivos” e como “loucos, ou pelo menos, como psicologicamente desequilibrados” (pg. 18). “Era habitual demonizar os perpetradores, cuja posição no mundo do nacional-socialismo lhes permitiu descarregar uma violência desabrida sobre as vítimas e aplicar o seu sadismo” (pg. 449).

A visão dos desmandos e barbaridades do nazismo como obra de indivíduos perturbados e transviados era, no pós-II Guerra Mundial, conveniente para “desviar a atenção do envolvimento das instituições e tradições alemãs – bem como do próprio povo alemão – no capítulo mais negro da história moderna. Culpar Hitler ou os seus associados parecia uma espécie de ilibação das massas alemãs” (pg. 19).

Esta perspectiva nunca foi consensual e foi frontalmente contestada, de forma persuasiva, em 1961, pelos artigos de Hannah Arendt sobre o julgamento, pelas autoridades israelitas, de Adolf Eichmann (um oficial da SS que desempenhou papel crucial na organização logística do Holocausto), textos que foram publicados originalmente na revista The New Yorker e, depois, compilados no livro Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil (1963).

Hannah Arendt no julgamento de Adolf Eichmann, Jerusalém, Abril de 1961

Para Arendt, “o problema com Eichmann foi precisamente ter havido tantos como ele, e muitos não eram pervertidos nem sádicos e continuam a ser assustadoramente normais” (Evans, pg. 371). A expressão “banalidade do mal”, empregue por Arendt, tem sido, frequente e incorrectamente, interpretada como sendo desculpabilizadora e alinhada com a perspectiva, que ganhara popularidade na década de 1960, de que os “executores” de Hitler se tinham limitado a cumprir ordens superiores, que não passavam de pequenas rodas numa engrenagem maligna e gigantesca, onde não havia lugar para o livre-arbítrio. Nesta visão, “o totalitarismo do III Reich impôs um terror generalizado que forçou a obediência a ordens criminosas, independentemente do seu teor” (pg. 449). Porém, sublinha Evans, “o que Arendt quis dizer […] não foi que Eichmann era um mero burocrata, um amanuense sem consciência que apenas tinha obedecido às ordens. Para Arendt, Eichmann representava as pessoas que […] eram os executores dos regimes como os de Hitler ou Stalin: mentes de segunda categoria, sem capacidade de pensamento independente ou criativo, homens que seguiam inquestionavelmente as ordens mais maléficas. […] Eichmann, longe de ser um burocrata sem rosto e politicamente neutro, era profundamente anti-semita. Tinha uma ambição enorme: pretendia poder e fama. […] Não sendo particularmente inteligente nem culto, assimilou a ideologia e o comportamento do sistema maléfico no qual se procurou distinguir. […] Eichmann não estava obrigado a agir como agiu: podia ter desistido a qualquer altura; todos os seus actos foram voluntários. […] Os psicólogos que examinaram Eichmann na prisão concluíram que não era um psicopata nem um sociopata, embora fosse certamente (e com frequência), como Arendt observa, um mentiroso e um impostor” (pg. 371-72).

Adolf Eichmann, c. 1942

Do que são capazes os homens vulgares

Uma perspectiva diferente neste debate foi introduzida, em 1992, pelo livro Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Homens Vulgares: O Batalhão de Polícia de Reserva 101 e a Solução Final na Polónia), do historiador Christopher R. Browning, que se debruçou sobre um grupo específico de “carrascos” de Hitler: um dos batalhões da Ordnungspolizei (ou Orpo; “polícia da ordem”, numa tradução literal), que, nos territórios do Leste europeu conquistados pela Alemanha, desempenharam funções de guarda dos guetos e de arregimentação, deportação e execução em massa de judeus.

O Batalhão de Polícia de Reserva 101 em acção na Polónia, em 1939, expulsando a população judaica da parte ocidental da Polónia, que fora anexada à Alemanha com a designação de Warthegau, e conduzindo-a para guetos na parte oriental da Polónia, rebaptizada como Governo Geral

A Ordnungspolizei era uma força paramilitar, colocada sob as ordens da SS, constituída por homens considerados inaptos para incorporação no exército regular, a maior parte por serem demasiado velhos, e que em 1940 contava com um total de c.250.000 homens, número que cresceria até c.400.000 em 1944. No caso dos elementos do Batalhão de Polícia de Reserva 101, tinham origem na cidade de Hamburgo e eram maioritariamente de meia-idade e provenientes da classe operária e dos estratos inferiores da classe média. Este meio milhar de polícias, que, na vida civil tinham sido padeiros, empregados de balcão, caixeiros-viajantes ou contínuos, foram responsáveis, em 1942-43, pela morte de 83.000 judeus, quer directamente às suas mãos, quer enviando-os para as instalações de extermínio. Os oficiais da Ordnungspolizei estavam conscientes de que este tipo de “serviço” poderia constituir uma provação para alguns homens: por exemplo, quando do fuzilamento à queima-roupa dos 1500 judeus do gueto de Józefów, na Polónia, a 13 de Julho de 1942, o comandante da operação deu aos polícias a possibilidade de pedir escusa – todavia, apenas uma quinzena o fez. Aos restantes foram fornecidas generosas quantidade de álcool, para tornar o “serviço” mais suportável, e foi permitido que aqueles que, eventualmente, se sentissem nauseados com a repetição da sua cruenta tarefa durante horas a fio fossem substituídos e colocados em funções menos sangrentas (o fuzilamento in situ seria depois substituído pelo gaseamento em instalações especializadas, solução que pretendia tornar o extermínio menos penoso para os carrascos – ver nota à pg. 43 no capítulo “Lapsos, imprecisões, distorções e enigmas” em O Holocausto visto pelo fundo de uma garrafa).

Brown, que entrevistou 210 antigos membros do Batalhão de Polícia de Reserva 101, concluiu que a disponibilidade generalizada dos polícias para desempenhar tão inumanas missões não resultou de eles serem intrinsecamente “maus”, mas de se terem deixado levar pelo sentido de pertença a uma “equipa”, pela “pressão dos pares” – recusar executar uma tarefa “penosa” seria vista como uma traição aos seus camaradas, que acumulariam sobre os seus ombros as tarefas que outros recusassem – e pelo condicionamento para cumprir ordens superiores.

[Elementos do Batalhão de Polícia de Reserva 101 celebram o Dia de Natal de 1940, em Litzmannstadt (Łódz, para os polacos), na Polónia]

Carrascos voluntários

Alguns aspectos da tese de Brown foram contestados em 1996, com a publicação de Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (Os Carrascos Voluntários de Hitler: O povo alemão e o holocausto), do historiador americano Daniel Jonah Goldhagen, que atribuiu a principal responsabilidade da adesão dos alemães aos planos genocidas de Hitler ao “anti-semitismo eliminacionista” que, segundo ele, impregnaria a cultura política alemã e teria raízes remotas em Martin Luther – autor do virulento e influente tratado/manifesto anti-semita Os Judeus e as Suas Mentiras (Von den Juden und ihren Lügen), de 1543 – e em crenças medievais. No entendimento de Goldhagen, todas as análises à participação voluntária dos alemães comuns no Holocausto enfermavam do erro de considerar o povo alemão como similar, nos seus valores e sensibilidades, aos outros povos europeus. Segundo Goldhagen, os alemães que, na Ordnungspolizei ou na SS, foram os executores da Solução Final não eram “homens comuns” no sentido usual do termo, tendo antes de ser vistos como “membros comuns de uma invulgar cultura política, a cultura da Alemanha nazi, que estava possuída por visão letal e alucinada dos judeus. Esta visão foi a principal mola que impulsionou o que, na essência, foi barbárie voluntária”.

Escreve Evans que “os argumentos de Goldhagen, uma versão actualizada da propaganda do tempo da guerra, segundo a qual o anti-semitismo fazia parte do ‘carácter nacional’ alemão, juntamente com o anseio por um grande líder, a obediência à autoridade, o militarismo e o expansionismo, não foram aceites por muita gente, mas canalizaram novamente o debate sobre o que existiu na natureza do III Reich que conduziu ao extermínio de milhões de judeus na Europa” (pg. 451). A tese de Goldhagen insere-se numa linha argumentativa que desvia o foco da psicologia individual para o contexto histórico e ideológico; de acordo com essa linha, “o factor mais importante [que explica a actuação dos perpetradores do nazismo] foi a cultura política ultranacionalista que os rodeou. Em todos os países, independentemente do sistema político que vigora, os assassinos cometem crimes infringindo as normas impostas pela sociedade, e é por isso que a sociedade os pune; ora, os assassinos nazis e os apoiantes fanáticos de Hitler foram legitimados pelo movimento nazi e pelo III Reich” (pg. 280).

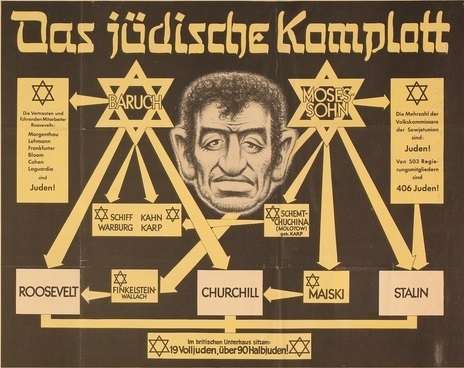

“A conspiração judaica”: Cartaz de propaganda publicado em Dezembro de 1941 no jornal de parede Parole der Woche (A Palavra da Semana), da responsabilidade do Gabinete de Propaganda do NSDAP. A dar crédito ao cartaz, os judeus controlariam, simultaneamente, o capitalista Roosevelt, o imperialista Churchill e o bolchevique Stalin

Para Evans, “nem o enfoque na patologia individual, nem as generalizações sobre a identidade nacional podem explicar como é que centenas de milhares de alemães cometeram atrocidades indescritíveis na Frente Leste como guardas de campos de concentração, assassinos na SS, funcionários de guetos, etc., ou sentados à secretária em Berlim. A explicação deve ser procurada entre estes dois extremos” (pg. 451). Evans invoca estudos que mostram que uma elevada proporção de “perpetradores de nível inferior” eram homens de meia-idade, provenientes de classe média e média-baixa e de “meios familiares e sociais de direita, nos quais o anti-semitismo era comum e o nacionalismo era um dado adquirido. Endureceram, preparando-se para a violência extrema, pela participação na I Guerra Mundial ou pela glorificação do conflito na comunicação social de direita, nos anos 20 […] A maioria pertenceu aos Corpos Livres [Freikorps] na mesma década ou aos meios de extrema-direita da República de Weimar” (pg. 452).

Uma escola para futuros nazis: Elementos dos Freikorps, Berlim, c.1919

A ascensão do NSDAP “ofereceu-lhes carreiras, resolveu os problemas económicos que enfrentaram durante a depressão e permitiu-lhes subir rapidamente a escada das promoções e da remuneração na SS, na SA e no SD, organizações que valorizavam antecedentes e comportamentos brutais […]. O serviço na Europa de Leste, habitada por pessoas que o regime classificava de ‘sub-humanos’ ou instrumentos de uma conspiração mundial destinada a aniquilar a Alemanha, destruiu quaisquer barreiras que ainda pudessem existir para o exercício da violência extrema” (pg. 451-52).

Trabalhar em prol do Führer

Na sua análise dos factores históricos, sociológicos e psicológicos que levaram tantos alemães a colocar-se ao serviço das visões radicais de Hitler, Evans deixa de fora um aspecto central do modus operandi do III Reich, o “trabalho em prol do Führer”, que foi explanado pelo historiador Ian Kershaw no artigo “Working towards the Führer: Reflections on the nature of the Hitler dictatorship”, em 1993 (ver capítulo “O verdadeiro motivo para a conferência” em Como a Conferência de Wannsee decidiu o Holocausto), e no capítulo “Trabalhar em prol do Führer” da sua aclamada biografia de Hitler, publicada em 1998-2000.

Kershaw foi buscar o termo a um discurso proferido em 21 de Fevereiro de 1934 por Werner Wilkens, Gruppenführer (tenente-general) da SS e, à data, secretário-geral do Ministério da Agricultura da Prússia: “Qualquer pessoa que tenha oportunidade de o observar sabe que o Führer dificilmente é capaz de impor, a partir de cima, tudo o que pretende realizar, a curto ou a longo prazo. Pelo contrário, até agora, todos os que ocupam cargos de responsabilidade na Alemanha têm dado o seu melhor quando, por assim dizer, têm trabalhado em prol do Führer. Frequentemente e em muitas esferas, tem ocorrido que os indivíduos têm aguardado por ordens e instruções. Assim tem sido em anos anteriores e assim será no futuro, infelizmente, mas, na verdade, é dever de todos trabalhar em prol do Führer, de acordo com as linhas por ele pretendidas. Qualquer pessoa que cometa um erro, cedo se dará conta. Mas todo aquele que trabalhar efectivamente em prol do Führer, de acordo com a sua orientação e tendo em vista os seus objectivos, irá certamente, agora e no futuro, obter a melhor das recompensas, através do reconhecimento oficial do seu labor”.

“Hitler, Fundador do III Reich e Renovador da Arte Alemã”: Retrato oficial de Hitler, pintado em 1937 por Heinrich Knirr

Embora esteja difundida a ideia de que Hitler era um ditador rígido, metódico e que controlava minuciosamente todas as engrenagens do III Reich, a realidade era muito diferente: Hitler foi um ditador absoluto, sim, mas foi-o de forma indisciplinada, caprichosa, errática e, muitas vezes, irracional e inconsequente. Como escreve Kershaw na biografia acima mencionada, “a forma personalizada de governação de Hitler incentivava iniciativas radicais pelos círculos inferiores e proporcionava-lhes apoio, caso estivessem em linha com os vagos objectivos por ele esboçados. Isto promoveu uma competição feroz em todos os níveis da regime, entre agências rivais e entre indivíduos dentro de cada uma dessas agências. Na selva darwinista do III Reich, a via para o poder e para a progressão na carreira passava por antever a vontade do Führer, e, sem esperar por directivas, tomar medidas para alcançar o que se supunha serem os desígnios e desejos de Hitler”. Com explica Kershaw, o “trabalho em prol do Führer” não estava limitado aos militares e aos funcionários do regime: os cidadãos comuns que denunciavam os vizinhos com simpatias esquerdistas e boicotavam as lojas de proprietários judeus estavam, indirectamente, a “trabalhar em prol do Führer”. O “trabalho em prol do Führer” tinha um ponto de partida nebuloso, mas traduziu-se em legislação e acções concretas; Hitler não emitia instruções, mas as suas intenções eram realizadas. Segundo Kershaw, daqui resultou uma “radicalização continuada das políticas que tornou mais evidentes os imperativos ideológicos do próprio Hitler como opções políticas viáveis”. Neste processo, “o poder personalizado de Hitler foi capaz de libertar-se de todos os constrangimentos institucionais e tornar-se absoluto” e a “crescente autoconfiança de Hitler […] insuflou o seu ego, já de si desmedido, [e] magnificou as suas tendências megalómanas”.

“Um povo, um império, um líder!”: Cartaz de 1938 a partir de quadro pintado em 1935-36 por Heinrich Knirr, baseado numa foto de c.1935, por Heinrich Hoffmann

Ou seja, se, por um lado, o conceito de “trabalhar em prol do Führer” radicalizou os alemães e fez deles solícitos executores da vontade de Hitler, por outro lado, essa solicitude e os “triunfos” que ela logrou espicaçaram Hitler a tornar-se ainda mais radical e autocrático.

Em 1930, Hitler dissera a Otto Strasser, um influente membro do NSDAP (que abandonaria o partido pouco depois, em ruptura com Hitler), que “para nós [nazis] a Ideia é o Führer, e cada membro do partido só tem de obedecer ao Führer”. Ao longo dos anos seguintes, Hitler esforçou-se por expandir esta relação, dos membros do NSDAP a todo o povo alemão – e conseguiu-o, em larga medida, pois a base da autoridade política do Estado alemão passou a ser o “Führerprinzip”, que pode ser sintetizado como “a palavra do Führer está acima da lei escrita”. A primazia absoluta dada à autoridade carismática do Führer teve como consequência inevitável a pulverização do estado de direito e dos princípios de legalidade, legitimidade e racionalidade que o sustentam. Foi neste cenário terraplenado que os cúmplices de Hitler agiram, trabalhando em prol das ideias tresloucadas e malsãs do seu messias, ao mesmo tempo que se deixavam guiar pelas suas próprias idiossincrasias e pelos seus piores instintos.

“O Führer tem sempre razão”: cartaz do número de 16 de Fevereiro de 1941 do jornal de parede Wochenspruch der NSDAP, um instrumento de propaganda do NSDAP

Um pacto diabólico

Uma pergunta que emerge inevitavelmente quando se considera a história da II Guerra Mundial e que tem ocupado vários historiadores é porque não vacilou a fidelidade a Hitler dos alemães, fossem eles “paladinos”, “executantes” ou “instrumentos”, mesmo quando a sorte da guerra já se voltara inexoravelmente contra a Alemanha e era óbvio que a continuação da luta apenas traria mais destruição e sofrimento? Em Até ao Fim: Destruição e Derrota da Alemanha de Hitler 1944-45 (The End: Germany 1944-45, 2011), Ian Kershaw adianta múltiplas razões para tal, contando-se entre as mais óbvias a actuação pronta e implacável da máquina repressiva do Reich contra a mais leve manifestação de dissidência; a omnipresença do NSDAP em todas as instâncias de poder e na vida quotidiana dos cidadãos; e o poder obnubilador de uma máquina de propaganda perfeitamente oleada.

Razão tão relevante quanto estas, ainda que menos evidente, é o pacto perverso estabelecido entre o Führer e os que “trabalhavam em prol do Führer”: ao serem aliciados a cometerem actos iníquos, os alemães ficaram presos ao destino do seu Führer, numa espiral de radicalização e abjecção moral. Cada novo acto bárbaro cometido implicava, ainda que tacitamente, uma ameaça de retaliação mais dura pela parte dos Aliados, caso o curso dos eventos se virasse contra a Alemanha; por outro lado, a perspectiva (implícita) de punição mais severa em caso de derrota, incitava os alemães a lutarem pela vitória de forma ainda mais desesperada, se necessário cometendo actos ainda mais bárbaros. O que começara por ser uma relação de confiança (e alguma idolatria) entre os alemães e um líder providencial que se propunha “fazer a Alemanha grande outra vez”, vingar as (supostas) humilhações a que o país fora sujeito e devolver aos alemães o orgulho e os territórios “historicamente alemães” (e, já agora, a prosperidade), foi convertendo-se, progressivamente, numa indissolúvel relação de cumplicidade criminosa entre Hitler e os alemães. Em 1945, com a Alemanha à beira do colapso, Hitler proclamava “Não capitularemos nunca. Podemos perder, mas levaremos o mundo connosco”, sabendo que os seus cúmplices – graúdos ou insignificantes, astutos ou estultos, abastados ou remediados, eruditos ou iletrados, destemidos ou cobardes, provenientes da aristocracia ou dos bas fonds, militares experientes ou miúdos arregimentados para a Volkssturm – já tinham as mãos tão sujas de sangue que estavam certos de que não lhes restava outra solução que não fosse continuar a lutar. Através do “trabalho em prol do Führer”, Hitler conseguiu amarrar os alemães a si no mergulho para o abismo

O crepúsculo do Reich: Tropas soviéticas nas ruas de Berlim, Abril de 1945

Uma ideologia para seduzir estúpidos?

A formidável popularidade de uma ideologia tão grosseira e agressiva como o nazismo num país, que, nas décadas de 1930-40, se contava entre os mais instruídos, desenvolvidos, tecnologicamente avançados e culturalmente pujantes do mundo (realce-se que, por esta altura, a Alemanha tinha arrecadado mais Prémios Nobel do que os EUA, Reino Unido e URSS juntos), suscita em muitos historiadores, sociólogos e politólogos uma perplexidade similar à que resulta da formidável popularidade do trumpismo num país, que nas décadas de 2010-20, se conta entre os mais instruídos, desenvolvidos, tecnologicamente avançados e culturalmente pujantes do mundo. Tal perplexidade gera, naturalmente, uma profusão de teorias explicativas.

Escreve Evans que, “num nível mais básico, alguns historiadores sugeriram que a resposta reside na estupidez humana. A ideologia nazi foi uma salgalhada de conceitos mal-alinhavados e palavras de ordem simplistas, concebidos para cativar os semi-analfabetos, os incultos e os marginais. Seduziu-os com uma retórica barata e uma ostentação pública acéfala, cativou sobretudo os ingénuos e os facilmente manipuláveis. Todavia, e infelizmente para esta perspectiva, muitos nazis não eram estúpidos nem ignorantes, mas sim extremamente cultos e informados. […] Muitos oficiais superiores da SS poderiam esfregar os seus diplomas e as suas teses de doutoramento na cara de quem questionasse a sua capacidade intelectual ou as suas qualificações profissionais” (pg. 280).

O Brigadeführer (major-general) da SS Karl Eberhard Schöngarth participou na Conferência de Wannsee na qualidade de comandante da SiPo e da SD no Governo-Geral da Polónia (em 1944-45 exerceria funções análogas na Holanda ocupada). No Verão de 1941, Schöngarth comandara um Einsatzgruppe responsável, entre outras atrocidades, pela liquidação de 5000 judeus polacos no gueto de Brześć, e de 25 professores universitários polacos e outros tantos familiares destes, em Lwów. Era doutorado em Direito

O (suposto) paradoxo de muitos dos que planearam e executaram as maiores iniquidades da história do III Reich possuírem elevadas habilitações académicas tem sido apontado por muitos estudiosos. A Conferência de Wannsee, realizada a 20 de Janeiro de 1942, em Berlim, por iniciativa de Reinhard Heydrich, e que estabeleceu as linhas-mestras da Solução Final, contou, além de Heydrich, com sete oficiais da SS, com patentes entre major e tenente-general, quatro secretários de Estado, dois secretários de Estado adjuntos e um secretário da Chancelaria do Reich. Peter Longerich, em O Caminho Para a Solução Final: A Conferência de Wannsee e o Início do Holocausto, contabiliza “dez licenciados, nove dos quais advogados, oito deles com um doutoramento” (ver Como a Conferência de Wannsee decidiu o Holocausto). Laurence Rees, no livro Holocausto, sublinha que os burocratas que participaram na Conferência de Wannsee “não eram loucos. Não eram desequilibrados. Eram todos homens bem-sucedidos, que tinham empregos duros e difíceis. A maioria tinha educação superior – dos 15 […], oito eram doutorados. Discutiram o extermínio dos judeus num ambiente elegante e convivial […] Esta reunião parece representar aquilo de que seres humanos sofisticados, elegantes e letrados são capazes. Poucos deles, talvez, conseguiriam matar pessoalmente um judeu […], mas eram capazes de aprovar entusiasticamente uma política que removia 11 milhões de pessoas do mundo” (Rees dixit, ver “Como serias tu em Auschwitz?”).

Alfred Meyer participou na Conferência de Wannsee na qualidade de adjunto do ministro do Reich para os Territórios Ocupados (RMO, na sigla alemã) e Gauleiter da Vestefália do Norte. Estudou Direito e Ciências Políticas e doutorou-se em Direito

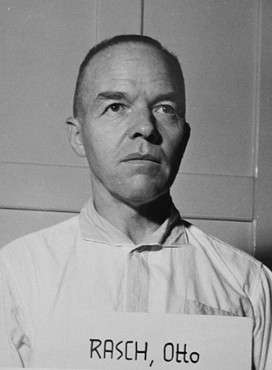

Robert Lewis Kohel, em A Verdadeira História da SS, também sublinha as qualificações académicas das lideranças dos Einsatzgruppen, os esquadrões de morte paramilitares, supervisionados por Reinhard Heydrich e vocacionados para o massacre de judeus, elites intelectuais, quadros comunistas e prisioneiros de guerra no Leste Europeu; como se sublinhou no capítulo “Os Einsatzgruppen”, em SS: O diabo Veste de Negro, “três dos Einsatzgruppen eram comandados por doutorados – um deles, Otto Rasch, com um duplo doutoramento – e entre os 17 líderes das subunidades do Einsatzgruppe A, havia nove doutorados”.

Otto Rasch (aqui numa foto tirada quando do seu julgamento em Nuremberga), inspector da SiPo e da SD e comandante dos Einsatzgruppen VII (na Polónia) e C (na URSS), era conhecido como “Dr. Dr. Rasch”, por acumular doutoramentos em Direito e Economia Política

A cultura não confere imunidade contra o nazismo

O espanto e incompreensão pelo facto de gente com tão alto nível de educação ter, continuada e diligentemente e sem grandes angústias, concebido, gerido e ordenado actos tão iníquos resulta de 1) não se entrar em linha de conta com as alterações sofridas pelo meio académico germânico após 1933 e 2) partir-se de juízos equívocos sobre a natureza humana e sobre os efeitos benéficos que a educação superior tem (supostamente) sobre ela.

A metamorfose no meio académico alemão é explanada por Evans no capítulo dedicado ao Dr. Karl Brandt: “Um em cada cinco professores universitários e investigadores foi despedido ou forçado a demitir-se durante o III Reich, principalmente por serem judeus, e ficou disponível uma grande quantidade de cargos, que aumentou com a criação de cátedras e institutos de ‘higiene racial’ e pseudodisciplinas conexas” (pg. 439). Ou seja, o nazismo corrompeu o sistema universitário, substituindo o mérito, como critério de progressão e reconhecimento, pela militância no NSDAP e pelo zelo na promoção e verificação experimental das teorias pseudocientíficas acarinhadas por Hitler e Himmler (as crenças extravagantes de Himmler foram tratadas por Heather Pringle em O Delírio Nazi: Os académicos de Himmler e o Holocausto; ver A tragédia da ciência “criada” pelos nazis).

O Dr. Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, Brigadeführer (major-general) da SS, comissário do Reich para os Serviços de Saúde e responsável pela concepção e implementação do programa de “eutanásia” Aktion T4, fotografado nos Julgamentos de Nuremberga, Novembro, 1946

Nem todos os licenciados, doutorados e professores catedráticos que se filiaram no NSDAP e desempenharam papéis – de chefia ou subalternos – na máquina nazi foram oportunistas que se aproveitaram das purgas anti-semitas e anticomunistas no ensino superior alemão após 1933 para “trepar” na carreira académica, na sociedade e na hierarquia do III Reich. Muitos terão obtido as suas qualificações académicas por mérito próprio e em universidades respeitáveis, mas a verdade é que a obtenção de graus académicos não é, nem foi, em tempo algum e em país algum, uma garantia de integridade moral ou de adesão a valores humanistas, nem sequer (por contrário ao senso comum que possa parecer) um comprovativo de inteligência superior. Como se escreveu em “Como serias tu em Auschwitz?”, esta profusão de diplomados entre os obreiros do Holocausto é, antes, uma “demonstração de como os estudos universitários, embora sejam eficazes na produção de gente bem-falante, poucos efeitos positivos parecem exercer sobre o carácter”.

O facto de alguém ser capaz de concluir uma licenciatura ou elaborar uma tese de doutoramento indicia apenas que possui um módico de organização e perseverança, que se exprime com um mínimo de articulação (ainda que o discurso possa ser destituído de substância) e que está disposto a submeter-se por completo à autoridade da academia e a aceitar os seus dogmas (sobre o baixo nível de exigência real do ensino superior ver capítulo “A universidade como forja de cidadãos: ‘Mulher gorda’ e outras vivências marcantes” em Ensino superior e investigação: Há uma fuga de cérebros no país dos senhores doutores?; sobre os mitos que rodeiam as pós-graduações ver capítulos “A pós-graduação como ‘projecto de desenvolvimento pessoal’” e “Iniciação ao Círculo dos Eleitos” em Ensino superior e investigação: A miragem das pós-graduações). A tese de doutoramento goza de uma imagem pública prestigiante (e até reverencial), sendo automaticamente conotada com a produção de pensamento próprio e inovador, a ruptura com o dogmatismo e o imobilismo e o desbravamento de novas fronteiras do conhecimento, quando, em muitos casos (sobretudo nas áreas das Humanidades e das Ciências Sociais), não passa de uma compilação canhestra de idées reçues e de fragmentos (mal digeridos) dos textos canónicos, sem o mais leve vestígio de pensamento original, e cujo fito é comprovar ao júri de doutoramento que o doutorando reconhece a sua sapiência e autoridade, não professa ideias heterodoxas (ou ideia alguma) e não representa qualquer ameaça ao statu quo académico. Em certas áreas académicas, é menos provável que um doutorado seja um espírito independente ou um outsider, do que alguém que aspira desesperadamente ser integrado no sistema, respeita escrupulosamente as hierarquias e cumpre ordens sem se questionar.

Gerhard Klopfer participou na Conferência de Wannsee na qualidade de representante da Chancelaria (direcção) do NSDAP, onde era o n.º 2 na hierarquia, apenas abaixo de Martin Bormann. Era doutorado em Direito e Brigadeführer (major-general) da SS. Apesar do seu cargo, da presença na Conferência de Wannsee e de ser confidente de Bormann, nos Julgamentos de Nuremberga negou estar a par da Solução Final e acabou por ser absolvido e libertado

Há, por outro lado, que considerar que há pessoas que, embora tendo dado mostras de discernimento, empenho, dinamismo e competência na sua esfera profissional e logrado ascender a posições de prestígio e/ou a um patamar de rendimento invejável, não possuem mais do que noções rudimentares e superficiais sobre qualquer assunto que extravase a sua carreira e a sua pulsão para a conquista de poder, dinheiro e/ou reconhecimento. Um cirurgião plástico milionário, uma cantora com centenas de milhões de seguidores no Instagram, um autora best-seller de livros sobre dietas miraculosas, um especialista em microexpressões faciais com lugar cativo no horário nobre da televisão, um chef que ergueu uma cadeia internacional de restauração, uma professora catedrática de Ciências da Panificação, um estilista que veste estrelas de Hollywood e as próprias estrelas de Hollywood não têm, necessariamente, opiniões mais abalizadas e válidas sobre temas exteriores à área em que granjearam fama e fortuna do que o cidadão anónimo.

Para mais, não faltam casos em que o sucesso é alcançado menos à custa de inteligência, talento e qualidades humanas, do que de uma combinação de autoconfiança ilimitada, calculismo, focalização, implacabilidade, presunção, desplante, autocentramento e escasso interesse ou consideração pelos outros. O narcisismo patológico não é um estorvo no caminho para o sucesso, mas um trunfo. A ignorância agressiva e assertiva desorienta, desarma e intimida os oponentes e atrai aduladores. O mundo pertence aos hipercompetitivos, não aos hiperempáticos.

Não é, pois, de estranhar que muitas figuras no topo da sociedade estejam disponíveis para abraçar uma ideologia assente na ideia do triunfo do mais forte, no chamado “darwinismo social” e no poder ilimitado da “força de vontade”, e que advoga práticas eugénicas com o fito de libertar a sociedade do fardo representado pelos seus elementos mais fracos e inaptos (por razões hereditárias/raciais ou acidentes de percurso), ou que adoptaram comportamentos “desviantes” ou que, por qualquer razão, deslizaram para um posicionamento marginal e/ou improdutivo na sociedade.

A associação, feita por Evans, entre a estupidez e os estratos mais pobres e incultos da sociedade é muito discutível. A estupidez impregna todos os níveis da sociedade, incluindo os conselhos de ministros, as direcções dos partidos políticos, os parlamentos e os senados, os conselhos superiores de magistratura, os estados-maiores das forças armadas, os conselhos de administração das empresas, as conferências episcopais, os grémios literários e os conselhos científicos das universidades, porque a estupidez não é sinónimo de ignorância, de falta de informação ou de falta de inteligência, ainda que seja essa sua acepção na linguagem corrente. A estupidez é antes uma percepção errada do quociente entre o que julgamos que sabemos e o que realmente sabemos, a sobreavaliação grosseira, sistemática e (frequentemente) petulante da nossa inteligência e das nossas aptidões, uma inconsciência das nossas limitações e falhas. A estupidez é frequentemente vista como uma incapacidade para aprender, mas o bloqueio está, na verdade, a montante: a estupidez é uma indisponibilidade para aprender, que resulta de o estúpido estar persuadido de que nada tem a aprender. É por isso que, enquanto a ignorância e a incultura são remediáveis através da exposição continuada e metódica ao conhecimento, a estupidez costuma ser incurável, uma vez que o estúpido se encontra blindado pela sua auto-satisfação e pela sua presunção de superioridade.

O ensaio “As leis fundamentais da estupidez humana” (“Le leggi fondamentali della stupidità umana”, 1976), do historiador económico italiano Carlo M. Cipolla, tem um tom leve e irónico, mas desvela aspectos essenciais da natureza humana e a Segunda Lei da Estupidez – “a probabilidade de uma certa pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dessa mesma pessoa” – aplica-se perfeitamente a esta discussão. Ou seja, a pertença à elite da sociedade não implica uma menor susceptibilidade à “retórica barata” e à “ostentação pública acéfala” da propaganda nazi.

A alienação da autonomia moral

O facto de tantos alemães terem cedido “voluntariamente a sua autonomia moral a Hitler” (para empregar as palavras de Evans) ajuda a explicar que muitos tenham participado directamente nas inúmeras atrocidades perpetradas na esfera do III Reich, e que um número ainda maior de alemães tenha tido delas conhecimento e não as tenha repudiado, contestado ou tentado impedir, e tenha cultivado uma atitude de indiferença ou até de conivência perante elas. Quer Evans quer os autores por ele citados aduzem diversos argumentos de natureza histórica, económica e sociológica, para explicar que o povo alemão tenha entregue a sua “autonomia moral” a um bando de crápulas; porém, sem pretender pôr em causa a sagacidade e validade dos argumentos aduzidos, a verdade é que não são necessárias justificações rebuscadas para esta cedência: não há nada de penoso em apartarmo-nos de algo de que poucas vezes fazemos uso e em que raramente pensamos.

Magdeburg, Alemanha, Novembro de 1938: Loja de proprietário judeu vandalizada durante a Kristallnacht. O casal à esquerda dá mostras de estar divertido com o sucedido

Uma dos momentos mais marcantes do colossal (442 minutos de duração!) e incatalogável Hitler: Um filme da Alemanha (Hitler: Ein Film aus Deutschland, 1977), de Hans-Jürgen Syberberg, é uma parábola que narra como, no início do século passado, os deuses decidiram abandonar o mundo e disseram aos homens para designarem um dos seus para os substituírem e os homens deliberaram e escolheram… Hitler.

Com efeito, nas primeiras décadas do século XX, ocorreram alterações profundas na relação da humanidade com a religião, bem como no quadro de valores que estrutura a sociedade e na forma de fazer política. Quando as sociedades ocidentais se laicizaram e a religião deixou de desempenhar um papel central na vida das pessoas e até mesmo as que continuaram a identificar-se como “crentes” deixaram de ser atormentadas por ruminações sobre o pecado, os terrores do Inferno e a salvação da alma, e passaram a ter da religião um entendimento meramente ritual, as questões morais foram sendo relegadas para segundo ou terceiro plano no palco da mente. Para tal também contribuiu o facto de, no Ocidente, pela mesma altura, a vida da maioria das pessoas se ter tornado menos periclitante e mais estável, confortável, regrada, rotineira e previsível e de a sociedade se ter organizado de forma a que os cidadãos deixaram de ser confrontados com a necessidade de tomar decisões ponderosas do ponto de vista ético. O lugar deixado vazio pela religião não foi ocupado pela filosofia, mas por considerações prosaicas e preocupações comezinhas, centradas na rotina diária e na ascensão social.

Com o desvanecimento da promessa da recompensa de uma vida terrena recta com as bem-aventuranças do mundo celestial, ganhou preponderância a demanda da felicidade na vida terrena, desígnio facilitado por progressos tecnológicos e logísticos que incrementaram formidavelmente a produção industrial de bens a preços acessíveis, que propiciaram os primórdios da cultura de consumo de massas (uma mudança substancial face à situação vigente na viragem do séculos XIX-XX, quando o trabalhador médio dos países desenvolvidos ainda despendia 80-89% do seu rendimento em alimentação e outras necessidades básicas). Acontece que na demanda da felicidade na vida terrena as considerações morais não só não são de grande préstimo como podem mesmo representar um sério empecilho. A maioria das pessoas, independentemente do seu grau de instrução, escalão de rendimentos e ocupação (com eventual excepção dos filósofos morais), tornaram-se mais pragmáticas, materialistas, calculistas e centradas sobre si mesmas e sobre as suas necessidades (reais ou imaginárias) e aspirações (modestas ou megalómanas). A maquinaria do espírito, aliviada do labor de destrinçar o bem do mal e de tomar decisões moralmente correctas, passou a ter como missão primordial criar justificações falaciosas, sonsas e falsamente virtuosas para todos os passos e comportamentos (por cobardes, estultos ou iníquos que sejam) que assumimos em prol da maximização do nosso bem-estar, da nossa situação material e do nosso estatuto social, já que, embora tenhamos deixado de nos imaginar sob o escrutínio permanente do olho de Deus, temos uma necessidade premente de preservar a nossa imagem perante nós mesmos e perante os outros.

Este mecanismo de autodefesa (a que, na língua inglesa, se chama “rationalization” – uma designação enganadora, já que a sua natureza é pseudo-racional) está bem evidente na reacção do povo alemão e das elites a quem esse povo confiara o seu destino, quando, no final da II Guerra Mundial, foram confrontados com as barbaridades cometidas em nome do III Reich.

Campo de concentração de Mittelbau-Dora, Abril de 1945: Sob a supervisão das tropas americanas que libertaram o campo, habitantes da cidade vizinha de Nordhausen foram encarregados de recolher e sepultar em valas comuns os muitos cadáveres de prisioneiros deixados pela fuga precipitada da guarnição

O polícia preocupado com a decência

A esmagadora maioria do povo alemão alegou não ter tido conhecimento do Holocausto, uma alegação que é facilmente desmontada pelo mais elementar bom senso e que a maior parte dos estudiosos do tema não aceita – em Atlas do Holocausto: A Execução dos Judeus da Europa, 1939-1945, Georges Bensoussan vai ao ponto de rotular o Holocausto como “o segredo menos bem guardado do mundo” (ver capítulo “O povo alemão sabia do Holocausto?” em Pode um livro assumir-se como um “Atlas do Holocausto”?). A única “circunstância atenuante” que os alemães poderiam ter invocado para a sua torpe atitude perante o Holocausto seria a de que outros povos da Europa também encararam o extermínio dos judeus com indiferença ou aprovação, ou até contribuíram activamente para tão sinistra empresa (ver capítulo “Porque foi a taxa de extermínio dos judeus diferente em diferentes países?” e seguintes em “Como serias tu em Auschwitz?”).

[Após libertarem o campo de concentração de Buchenwald, em Abril de 1945, as tropas americanas forçaram os habitantes da cidade vizinha de Weimar (um dos polos do Iluminismo alemão) a visitar o campo e a ver por si mesmos as abominações praticadas quotidianamente a oito quilómetros do centro da sua cidade:]

Como Evans deixa claro ao longo do livro, as alegações que os próceres e os carrascos nazis apresentaram para o papel que desempenharam no III Reich são ainda menos credíveis do que as do alemão comum e oscilam entre o grotesco e o ultrajante.

O caso de Heinrich Himmler (1900-1945), um dos homens mais poderoso do III Reich, é exemplar: nunca foi atormentado por pruridos morais, já que, como escreve Evans, “o cerne da ideologia pessoal de Himmler foi uma crença incondicional de que tudo o que servisse os interesses da Alemanha era moralmente aceitável”, ideia que explanou, entre outras ocasiões, num discurso perante altas patentes da SS em Posen, a 4 de Outubro de 1943: “Existe um princípio que deve ser absolutamente básico para qualquer membro das SS: devemos ser honestos, decentes, leais e camaradas para com os que são do nosso sangue, e em relação a mais ninguém. […] Que outros povos vivam na abastança ou morram de fome só me interessa na medida em que deles precisaremos como escravos da nossa cultura” (pg. 211-12).

Himmler visita o campo de concentração de Dachau, Maio de 1936

Fazendo prova de que não há iniquidade para a qual o espírito humano não consiga encontrar uma fachada “virtuosa”, Himmler justificou assim (noutro discurso para oficiais da SS em Posen, dois dias depois) que as mulheres e crianças judias não fossem poupadas: “Não me considerei com o direito de exterminar os homens […] para depois os filhos se vingarem nos nossos filhos e netos” (pg. 213). Himmler prosseguiu a arenga com um dos seus argumentos recorrentes, que relevava quão árdua e, ao mesmo tempo, heróica, era a missão de exterminar judeus: “Para a organização que teve de levar a cabo este trabalho, esta foi a tarefa mais difícil que nos atribuíram. Foi cumprida – julgo que posso dizê-lo – sem que os nossos homens e os nossos chefes sofressem danos no espírito e na alma” (pg. 213). No discurso de 4 de Outubro, Himmler já exprimira o regozijo pela forma como os seus homens tinham levado a cabo esta missão: “Termos lidado com isso [o extermínio em massa de judeus] e termos permanecido decentes endureceu-nos. Esta é uma página que não foi escrita – e que nunca será escrita – mas gloriosa da nossa história” (pg. 213).

Infelizmente para Himmler, o manto de secretismo em que tentou envolver o Holocausto era curto e profusamente esburacado, pelo que a “página gloriosa” que nunca seria escrita começou a ser revelada ao mundo à medida que, no início de 1945, as forças aliadas foram libertando os campos de concentração e de extermínio que o III Reich não conseguira evacuar e desmantelar a tempo e a propaganda aliada começou a noticiar os horrores que aí tinham sido descobertos, e que deixavam adivinhar horrores ainda mais vastos.

Exterior do crematório do campo de concentração de Buchenwald, a 16 de Abril de 1945, após a chegada das tropas americanas. A evacuação do campo pelos alemães foi atabalhoada e caótica, deixando provas comprometedoras à vista

Perante o desmoronamento iminente do III Reich e incapaz de reconhecer quão monstruoso tinha sido o seu papel, Himmler acalentou a ideia de que, entre todos os alemães, seria ele o mediador sensato e apaziguador que permitiria à Alemanha negociar a paz na frente ocidental e prosseguir a guerra na frente oriental contra a ameaça bolchevique, um acordo em que pensava usar os prisioneiros judeus ainda nas mãos do III Reich como moeda de troca. Nas negociações que empreendeu com esse descabelado propósito, empenhou-se numa reinterpretação delirantemente revisionista dos últimos 12 anos de história e do seu papel central nela, afirmando, quando da entrega à Suíça de 2700 prisioneiros judeus, que esta era “a continuação da linha que os meus colaboradores e eu seguimos coerentemente durante muitos anos, até que a guerra e a insensatez dela decorrente se instalasse no mundo e tornasse impossível a sua consecução” e queixando-se de que “corria uma propaganda de horror sobre as supostas condições terríveis nos campos e que ele estaria sendo responsabilizado pessoalmente por isso. Nos últimos anos nenhum outro nome teria sido tão enlameado pela imprensa quanto o seu” (ver capítulo “Uma campanha de difamação nos jornais” em Himmler: Um homem bom com má imprensa?). No início de Maio de 1945, Himmler ainda “ofereceu os seus serviços ao sucessor designado de Hitler [o almirante Karl Dönitz], na convicção de que a SS teria um papel importante na ordem do pós-guerra” (Evans, pg. 216). Tal proposta revela uma desconexão com a realidade tão completa que só poderia emanar de um inimputável, mas talvez não seja inesperada numa criatura que, num discurso perante generais alemães, a 24 de Maio de 1944, se retratou assim: “Não sou uma pessoa violenta e não sou um homem que vê prazer ou diversão em qualquer atitude brutal. Por outro lado, tenho nervos bons o bastante e um senso de responsabilidade tão grande […] que, quando percebo que algo é necessário, faço-o sem concessões”(na biografia de Himmler por Peter Longerich).

Uma pacata e banal família alemã? Himmler com a esposa, Margarete, e a filha, Gudrun

O arquitecto que só tratava dos cenários

Ao contrário de Himmler, o arquitecto Albert Speer (1905-1981), ministro do Armamento e da Produção de Guerra do III Reich entre 1942 e 1945, não pode queixar-se de ter sido “enlameado” perante a opinião pública. Como escreve Evans, Speer “convenceu quase toda a gente, incluindo historiadores inteligentes e informados […] de que era um tecnocrata apolítico e não tinha participado nas obsessões anti-semitas, nas ideologias políticas e nas actividades letais do III Reich e dos seus paladinos” (pg. 261). Nas suas próprias palavras, “via-me como o arquitecto de Hitler. Os acontecimentos da vida política não me diziam respeito. Eu apenas organizava cenários impressionantes” (citado em Os Filhos dos Nazis, de Tania Crasnianski; ver A Semente do Diabo).

A “Catedral de Luz” (Lichtdom), um dos “cenários impressionantes” concebidos por Speer para o congresso de 1934 do NSDAP, em Nuremberga, enquanto não era construído o não menos impressionante Zeppelinfeld, estádio com capacidade para 340.000 pessoas, também desenhado por Speer. A “Catedral de Luz” continuou a ser usada até ao congresso de 1938

Os juízes dos Julgamentos de Nuremberga ficaram favoravelmente impressionados por Speer ter “[confessado] os crimes do regime que tinha servido fielmente durante anos e [providenciado] aos investigadores uma enorme quantidade de documentos” (pg. 274), que incriminavam os outros próceres do III Reich. Os juízes deram crédito integral às alegações de Speer de que não tivera conhecimento do Holocausto e crédito parcial à “afirmação de Speer de que tinha preparado um golpe contra Hitler no princípio de 1945” (pg. 275). Speer também “negou ter usado mão-de-obra escrava e atirou as culpas para cima de Fritz Sauckel” (pg. 274), que, enquanto Speer fora ministro, desempenhara funções de Plenipotenciário Geral para a Mobilização de Mão-de-Obra (Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz), título que é menos indicativo das suas atribuições do que a alcunha por que ficou conhecido: “o negreiro da Europa”.

Fritz Sauckel nos Julgamentos de Nuremberga, 1946

Perante os juízes de Nuremberga, Sauckel tentou passar a ideia de que o Arbeitseinsatz (o sistema nazi de exploração de trabalho escravo, que recorria quer a prisioneiros de guerra quer a civis recrutados coercivamente pela Europa ocupada) “nada tinha a ver com exploração; era um sistema económico de alocação de trabalhadores”, mas teve o infortúnio de a acusação ter deitado mão a documentos comprometedores, nomeadamente uma carta de sua lavra em que explicitava que todos os trabalhadores arrebanhados pelo Arbeitseinsatz “devem ser alimentados, alojados e tratados de forma a que deles seja extraído o máximo de trabalho com o mínimo concebível de despesa”, o que, na prática, redundou em inúmeras mortes por exaustão e inanição.

O advogado de Sauckel tentou passar a imagem de que Sauckel era um homem de origens humildes, que começara a trabalhar, ainda adolescente, como grumete e fora aprendiz de serralheiro (o que era verdade) e cujo papel na máquina do III Reich fora meramente o de funcionário zeloso e discreto, que tentava dar resposta, o melhor que podia, às constantes e prementes exigências de mão-de-obra feitas pelo ministro do Armamento. Porém, Sauckel acabou por ser condenado à morte por enforcamento, enquanto Speer se safou com uma sentença de 20 anos de prisão.

Albert Speer (ao centro) visita uma fábrica de munições, Maio de 1944

Rudolf Wolters, amigo e homem de confiança de Speer, que trabalhara no seu gabinete de arquitectura e continuara a ser subordinado de Speer nas várias funções governativas que este foi desempenhando no III Reich, desenvolveu diligências para a libertação do ex-patrão e chefe (financiadas pelos empresários que tinham beneficiado de contratos com o Estado alemão quando Speer fora ministro), mas a URSS opôs-se terminantemente a qualquer perdão, pelo que Speer só foi libertado em 1966, após cumprir integralmente a pena.

Albert Speer nos Julgamentos de Nuremberga

O tempo passado na prisão de Spandau, não foi improdutivo, já que Speer o devotou a trabalhar afanosamente (e clandestinamente) no principal instrumento para o branqueamento do seu passado: um livro de memórias, cuja redacção contou, após a sua libertação, com a colaboração do historiador Joachim Fest, que viria a ser um dos mais proeminentes e respeitados especialistas no III Reich (nomeadamente pela biografia de Hitler que publicou em 1973). As memórias de Speer, publicadas em 1969, com o título Erinnenrungen (Memórias) foram um sucesso de vendas, quer na edição original quer na edição inglesa (com o título Inside the Third Reich), e, ao serem aceites, por público, crítica e historiadores, como um testemunho credível, rigoroso e isento (e com a vantagem de proporcionar uma rara perspectiva a partir do interior da cúpula do III Reich), contribuiu decisivamente para cimentar a imagem de Speer como “um tecnocrata que desconhecia Auschwitz” (Evans, pg. 274), cuja amizade com Hitler assentara apenas “num entusiasmo comum pelo urbanismo e pela criatividade arquitectónica” (Evans, pg. 261) e que aderira ao NSDAP não por convicção mas por um encadeamento fortuito de circunstâncias.

Speer viria a fortalecer esta “narrativa”, quer através de numerosas entrevistas, concedidas quer aos mass media quer a historiadores, em que exibia uma atitude consistentemente afável e bem educada e um discurso articulado, quer pela publicação de outras obras, nomeadamente um segundo livro de memórias, Spandau: O Diário Secreto (1975, Spandauer Tagebuch), que está centrado aos anos de cárcere, mas volta a abordar a sua (supostamente inocente) relação com Hitler. Não há como discordar da sua filha Margret Nissen (nascida em 1938, a quarta de seis filhos) quando, nas memórias publicadas em 2005, com o título Sind Sie die Tochter Spree? (É a filha de Speer?), afirma que a vida de Albert Speer após 1945 foi consagrada à construção do “Mito Speer”.

A tenacidade da mentira

Só após vários anos de investigações mais rigorosas e profundas e da vinda à superfície de documentos e testemunhos inéditos é que se tornou evidente que as “memórias” de Speer eram, tal como as suas entrevistas, uma elaborada e astuciosa peça de revisionismo histórico e desculpabilização. A veracidade dos dois livros de memórias sofreu forte abalo em 1982 (um ano após a morte de Speer), com a publicação de Albert Speer: The End of a Myth (Albert Speer: Das Ende Eines Mythos), do historiador Matthias Schmidt, que tivera acesso à versão original dos diários pessoais de Speer – a versão anteriormente disponível tinha sido expurgada, pelo zeloso Wolters, dos trechos comprometedores para Speer.

Poderia pensar-se que as biografias Speer: Hitler’s Architect (2015), do historiador anglo-canadiano Martin Kitchen, e Albert Speer: Eine Deutsche Karriere (2017), do historiador alemão Magnus Brechtken, ambas muito críticas de Speer, implacáveis na denúncia e desmontagem das suas aleivosias e bastamente elogiadas pela crítica, teriam completado a demolição do embuste de Speer como “o nazi bom”, que nada sabia sobre a Solução Final, mas a mentira tem mais tentáculos do que um polvo, reproduz-se mais rapidamente do que as ratazanas e é mais difícil de erradicar do que as baratas.

Maqueta do plano desenvolvido em 1939 por Speer (com contributos de Hitler) para Berlim enquanto ocupou o cargo de Inspector-Geral de Construções da cidade. O plano previa uma profunda reconstrução de Berlim, que seria rebaptizada como Germania e se tornaria na “capital do mundo” (Welthaupstadt)

Em 2022, a Crítica (chancela do grupo Planeta) publicou em Portugal Por Dentro do Terceiro Reich: Memórias e apresentou o livro, na contracapa, como “um testemunho valioso de um homem que esteve durante 12 anos ao lado de Adolf Hitler”, “um retrato completo e único do regime nacional-socialista e do seu líder” e “um documento único para compreender um período fulcral” e cujo autor, “de forma lúcida, sem fugir às suas responsabilidades, nem apresentando desculpas, é implacável para consigo e para com os seus colaboradores”. Os excertos de críticas à obra incluídas numa das badanas afinam pelo mesmo diapasão: “o documento mais revelador sobre o fenómeno que Hitler foi […] O autor não tenta arranjar desculpas”, “Uma verdadeira mina de informação sobre o interior da vida no III Reich”, “Uma crónica reveladora do III Reich por alguém que a viveu a partir do seu interior”, “Um documento essencial para ter acesso ao funcionamento daquela sociedade enlouquecida”.

Só no prefácio, da autoria de Rui Ramos, se percebe que o autor de Por Dentro do Terceiro Reich teria uma agenda oculta: “Speer tentou, a partir do seu livro de memórias, assegurar a reputação que conseguira criar de si próprio logo a seguir ao fim da guerra […] Speer quase conseguiu que, durante anos, lhe reconhecessem, além do valor como fonte histórica, uma estranha autoridade moral” (pg. 15). Mais à frente, o prefaciador aduz alguns argumentos e provas de que Speer omitiu e distorceu informação a fim de distanciar-se dos aspectos mais reprováveis do nazismo, como se fosse possível “ser parte da máquina nazi e, ao mesmo tempo, inocente das atrocidades do regime” (pg. 16), e recomenda leituras complementares sobre Speer, nomeadamente a biografia por Martin Kitchen. As considerações de Ramos, sendo justas e oportunas, não transmitem a verdadeira dimensão da hipocrisia, mitomania e insídia de Speer, nem deixam o leitor suficientemente desperto para o facto de que estas “memórias” não são rigorosas e são selectivamente omissas.

Não é responsabilidade do prefaciador fazer este trabalho, que caberia, naturalmente, à editora. Idealmente, as memórias de Albert Speer deveriam ser publicadas sob a forma de edição crítica, que, nos pontos oportunos, confrontasse as omissões e os relatos desculpabilizadores do autor (e, frequentemente, depreciativos ou acusatórios para com as outras luminárias do III Reich) com os factos apurados pela investigação histórica. No mínimo, deveria anunciar claramente na capa ou na contracapa que as memórias de Speer são, não um retrato fidedigno dos bastidores do III Reich, mas o retrato dos bastidores do III Reich que convinha ao seu autor. Publicar Por dentro do Terceiro Reich sem qualquer advertência ao leitor ou contraditório é tanto mais leviano por as biografias de Speer por Kitchen e por Brechtken não estarem traduzidas para português, nem haver sequer vestígios de que alguma outra biografia de Speer esteja (ou tenha estado) disponível em língua portuguesa.

Há que tirar o chapéu à capacidade de persuasão de Speer: escapou à forca endrominando os juízes de Nuremberga; após sair da prisão, conseguiu iludir a maioria dos especialistas em história do III Reich durante duas décadas; e, mais de 40 anos após a sua morte, ainda há editoras respeitáveis que comercializam o “Mito Speer” como se fosse um documento factual.

Albert Speer em Portugal: Em Novembro de 1941, pouco antes de assumir o posto de Ministro do Armamento, Speer veio a Lisboa para inaugurar, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, a exposição “Nova arquitectura alemã” (Neue deutsche Baukunst), constituída por maquetas, de grande dimensão, de obras representativas do neoclassicismo titânico do III Reich. Na primeira fila, da esquerda para a direita: Duarte Pacheco (ministro das Obras Públicas), o marechal Óscar Carmona (presidente da República), Albert Speer, o arquitecto Raul Lino, o barão Oswald von Hoyningen-Huene (embaixador alemão em Portugal) e Rudolf Wolters (braço direito de Speer)

De consciência tranquila

Evans seleccionou as figuras de Os Cúmplices de Hitler de forma a evidenciar a diversidade de origens sociais, percursos de vida, temperamentos e motivações das pessoas que abraçaram o sonho maligno de Hitler de “fazer a Alemanha grande outra vez”. Porém, no meio desta diversidade, é possível identificar um comportamento recorrente: quando, após o colapso do III Reich, foram confrontados com os actos desumanos do regime nazi, muitos negaram o seu envolvimento neles ou, pelo menos, alegaram ter neles desempenhado um papel secundário, ou actuado no estrito cumprimento de ordens superiores (em última instância, às de Hitler, que concentraria toda a responsabilidade), e agarraram-se firmemente a uma auto-imagem de seres humanos decentes e até impolutos.

Julho de 1947: Ilse Koch, esposa de Karl-Otto Koch, que foi comandante dos campos de concentração de Esterwegen, Sachsenhausen, Buchenwald e Majdanek, depõe num tribunal militar americano que julgou 30 réus acusados de atrocidades no campo de Buchenwald. Apesar de Ilse ter residido em Buchenwald no período em que o esposo aí foi comandante (1937-41) e ter, sistematicamente, empregue prisioneiros ao seu serviço, alegou desconhecimento sobre o que se passava no campo

Nalguns casos, a rejeição de culpas pelos cúmplices de Hitler parece ser mais do que um artifício desesperado para tentar escapar a punições previsivelmente rigorosas e ter uma componente de genuína dissonância cognitiva, por vezes entrando no domínio da completa inconsciência de si mesmos e do revisionismo mais descabelado.

Esta reinvenção radical dos factos levou alguns líderes do III Reich a alimentar a ideia de que poderiam manter uma posição de poder após o término das hostilidades. Já acima se mencionou a ilusão de Himmler de que os EUA e a Grã-Bretanha iriam aceitá-lo como sucessor de Hitler à frente dos destinos da Alemanha e lhe permitiram prosseguir a luta contra o bolchevismo. Speer, escreve Evans, “estava a contar que os Aliados lhe pedissem para supervisionar, no pós-guerra, a reconstrução das cidades alemãs destruídas pelos bombardeamentos” (pg. 274). Robert Ley, líder da Frente do Trabalho (Deutsche Arbeitsfront), Reichsleiter do NSDAP (cargo que, na hierarquia do partido, apenas tinha Hitler acima) e comissário do Reich para a Habitação, não pareceu disposto a que Speer se assenhoreasse dessa função, uma vez que, na prisão onde aguardava julgamento, redigiu um longo documento, “em Julho de 1945, intitulado ‘Ideias para a reconstrução da habitação na Alemanha’ […] [que] assinou como ‘Dr. R. Ley, comissário do Reich para a Habitação’” (pg. 334-35). Porém, ao contrário de Speer, não renegou Hitler, que, no seu entender, fora “o maior alemão de sempre” e um homem “demasiado grande e demasiado e nobre para ser maculado por um erro passageiro” (o Holocausto), nem o nazismo, que teria realizado “coisas enormemente positivas” (pg. 335).

Entre as figuras proeminentes do regime que foram julgadas no Tribunal Militar Internacional, em Nuremberga, poucos admitiram responsabilidade nas atrocidades ou, sequer, ter tido conhecimento delas. Hermann Göring afirmou que “tinha sido tudo menos um anti-semita” e que “o ódio dos nazis aos judeus não era sincero – tinha sido apenas um truque eleitoralista”; “negou saber do Holocausto, disse que os filmes sobre atrocidades mostrados aos réus eram falsos e afirmou que tinha sido uma influência moderadora sobre Hitler” e “minimizou o racismo como um aspecto periférico do movimento nazi” (pg. 161-62).

Joachim von Ribbentrop, o ministro dos Negócios Estrangeiros, “negou ter contribuído para a eclosão da guerra e ter conhecimento dos preparativos militares para um conflito e disse que não percebia porque lhe chamavam anti-semita. Só tinha obedecido às ordens de Hitler. As atrocidades cometidas pelos Aliados tinham sido igualmente más […] A primeira vez que Ribbentrop ouvira falar no Holocausto fora aquando da libertação do campo de concentração de Majdanek pelo Exército Vermelho, em Julho de 1944” (pg. 240).

Joachim von Ribbentrop, em Abril de 1938, pouco depois de ter assumido o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros

Alfred Rosenberg, director do Gabinete de Negócios Estrangeiros do NSDAP, líder do organismo responsável pela supervisão e política cultural do NSDAP (conhecido informalmente como “Departamento Rosenberg”), ministro do Reich para os territórios ocupados no Leste e considerado como “o ideólogo do III Reich”, “apresentou-se [nos Julgamentos de Nuremberga] como um mero teórico que nunca tinha imaginado que tais coisas [as suas teorias racistas] implicassem a aniquilação física dos judeus” (pg. 259).

Hans Frank, advogado, fundador e presidente da Academia do Direito Alemão, governador do Governo-Geral (a parte oriental da Polónia), Reichsleiter e ministro sem pasta do Reich, justificou ter continuado a fazer parte da estrutura de poder do III Reich por crer que, “ao permanecer no cargo, poderia influenciar Hitler para que aceitasse o primado do direito” (pg. 392). Nas suas memórias, intituladas Im Angesicht des Galgens (Perante o Cadafalso), que redigiu em 1946, em Nuremberga, enquanto aguardava a execução, Frank “minimiza o [seu] anti-semitismo e o seu envolvimento no Holocausto […], sublinha a sua dedicação ao primado da lei [omitindo que entendia que este apenas abrangia os alemães, não os outros povos], não menciona a sua corrupção nem os seus lucros indevidos e vai ao ponto de afirmar que [enquanto governador-geral] tentou reforçar a Polónia e a identidade nacional polaca” (pg. 402), quando, na verdade, tentou aniquilá-la por todos os meios, defendendo, por exemplo, que “os polacos não precisam de universidades, nem de escolas secundárias: a terra polaca deve ser transformada num deserto intelectual” (pg. 394).

Hans Frank, numa parada em Kraków, em 1939, pouco depois de ter assumido o cargo de governador-geral da Polónia

Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, Gruppenführer (tenente-general) da SS, comissário do Reich para os Serviços de Saúde e responsável pela concepção e implementação de um programa, conhecido como Aktion T4, que liquidou cerca de 300.000 cidadãos alemães com deficiências físicas ou mentais ou doenças incuráveis, declarou nos Julgamentos de Nuremberga que “tinha a consciência tranquila. Não sabia nada do Holocausto” e alegou que o seu programa de “eutanásia” era “uma política científica exclusivamente destinada ao melhoramento da raça alemã e da humanidade […]; era uma forma de tratamento médico, não destinado ao indivíduo, mas ao organismo colectivo do povo alemão” (pg. 438).

Uma ideologia popular entre as elites?

Karl Brandt foi um dos acusados no chamado “Julgamento dos Médicos”, que embora tenha decorrido nas mesmas instalações em que tiveram lugar os Julgamentos de Nuremberga, não foi promovido pelo Tribunal Militar Internacional, mas por um tribunal militar americano; foi condenado à morte e foi enforcado em 1948.

Destino similar teve Paul Nitsche, outro réu do “Julgamento dos Médicos”. Em 1940, o regime nazi deu a este psiquiatra, que até então dirigira o Sanatório de Sonnenstein, oportunidade para pôr em prática as suas ideias sobre “higiene racial”, ao nomeá-lo director-adjunto (e, a partir de 1941, director) do Gabinete Médico da Aktion T4. Abraçou a missão com entusiasmo, elogiando a “eutanásia” dos doentes e deficientes mentais nestes termos: “É maravilhoso que possamos ver-nos livres deste peso morto que embaraça as instituições [de saúde mental] e possamos consagrar-nos à verdadeira terapia”. Em 1947, chamado a defender-se da acusação de crimes contra a humanidade, Nitsche alegou que as mortes tinham sido justificadas do ponto de vista científico e social. Foi considerado culpado e guilhotinado em 1948.

Paul Nitsche

O “Julgamento dos Médicos” teve 23 acusados de envolvimentos na morte em massa a pretexto de “eutanásia” e de experiências violadoras da ética médica e resultou em sete condenações à morte, nove condenações a penas de prisão (algumas delas perpétuas) e sete absolvições. Porém, o “Julgamento dos Médicos” apenas visou uma pequena fracção dos médicos envolvidos em experiências desumanas e pseudocientíficas apadrinhadas pelo III Reich – basta considerar que a selecção dos “pacientes” a suprimir no âmbito da Aktion T4 envolveu um total de 40 psiquiatras, nove dos quais eram professores universitários. No pós-guerra, muitos dos médicos e psiquiatras que tinham estado envolvidos nas atrocidades do nazismo não só escaparam impunes ou com punições suaves, como regressaram à prática, docência e investigação médica como se nada tivesse acontecido. Entre os casos mais ultrajantes mencionados por Evans está o de Werner Catel, professor de pediatria na Universidade de Leipzig em 1933-45 e mentor de programas de “eutanásia” de crianças, nomeadamente na Aktion T4, que, após a guerra, “foi nomeado director da clínica pediátrica da Universidade de Kiel e recebeu imunidade por ter acreditado que o que tinha feito era legal” (pg. 439).

Em O Delírio Nazi: Os Académicos de Himmler e o Holocausto, Heather Pringle debruça-se sobre os percursos de outros médicos que lograram distanciar-se dos crimes perpetrados com o patrocínio do III Reich e interroga-se: “Estariam estes homens conscientes de ter atravessado um limiar moral, de ter deixado para trás o mundo familiar da ética, da decência e da compaixão humana?” (ver capítulo “Para lá da Ahnenerbe” em A tragédia da ciência “criada” pelos nazis).

O castelo de Pirna-Sonnenstein, na Saxónia, albergou, a partir de 1811, uma instituição de acolhimento de doentes mentais; em 1940, no âmbito do Aktion T4, o Sanatório de Sonnenstein foi convertido no Centro de Aniquilação Nacional-Socialista de Sonnenstein (NS-Tötungsanstalt Sonnenstein) e, nos dois anos seguintes, numa câmara de gás na cave, foram eliminadas 14.700 pessoas com doenças ou deficiências mentais

Em parte pela natureza da sua profissão, tendemos a atribuir aos médicos padrões morais bem acima da média, quando comparados com quem exerce outras profissões. Num inquérito de 2019 da Ipsos, abrangendo 23 países, 50% dos respondentes consideraram que os médicos eram dignos de confiança, o que os colocou em 2.º lugar no ranking de profissões, apenas abaixo dos cientistas, com 60%; no extremo oposto ficaram os directores de marketing (apenas 13% os consideraram dignos de confiança), os membros do Governo (12%) e, no fundo da lista, os políticos em geral (9%). Um novo inquérito da Ipsos, realizado em 2024, deu a primazia da confiança aos médicos (58%), passando os cientistas para 2.º lugar (56%); os últimos lugares foram ocupados pelos directores de marketing (19%) e pelos influencers e pelos políticos em geral (ambos com 15%). Uma sondagem Gallup realizada em 2023 nos EUA em que se pediu que fosse avaliada a honestidade e os padrões éticos de várias profissões, colocou os médicos em 5.º lugar (56% de avaliações “elevada” e “muito elevada”), apenas abaixo de enfermeiras, veterinários, engenheiros e dentistas; no fundo do ranking ficaram publicitários (8%), vendedores de automóveis (8%) e membros do Congresso (6%).

Apesar da imagem nobre de que os médicos gozam junto da opinião pública, a classe médica alemã teve uma relação privilegiada com o nazismo: em 1942, mais de metade dos médicos alemães estavam filiados no NSDAP (contra 10% de filiação na população em geral) e 7% dos médicos alemães foram membros da SS (contra menos de 1% de membros das SS na população em geral). O regime nazi recompensou esta adesão entusiástica com cargos de poder: em 1939, “59% dos reitores das universidades [alemãs] eram professores de medicina” (Evans, pg. 439). E como quase não foram tocados pelo processo de “desnazificação”, o poder dos médicos com inclinações nazistas perpetuou-se, em cargos académicos e na direcção da Ordem, muitos anos após o fim da guerra.

O Dr. Horst Schumann, um dos responsáveis pela Aktion T4 em Pirna-Sonnenstein, mudou-se, em 1941, para Auschwitz, onde se dedicou a experiências cruéis e asininas (a foto mostra-o a operar em Auschwitz, em 1942). Após o fim da guerra, viveu a coberto de identidade falsa na Alemanha e, quando foi descoberto, andou a monte pelo estrangeiro; só em 1966 foi extraditado para a Alemanha, onde foi julgado e condenado; em 1972, após cumprir dois anos de pena, foi libertado, supostamente devido à deterioração da sua saúde, mas viveria até 1983

Outra classe profissional que costuma ser associada a elevados padrões morais e que também esteve intimamente associada aos crimes e injustiças nazis é a dos juízes, que não é contemplada em Os Cúmplices de Hitler. Ao contrário do que aconteceu com os médicos, apenas uma pequena proporção de juízes e procuradores se filiaram no NSDAP, mas tal não impediu que o sistema judicial tivesse mostrado a mais completa subserviência ao regime nazi, como sublinha o jurista e professor de Direito Ingo Müller em Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich (versão inglesa de Furchtbare Juristen: Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justi, 1987). Müller faz notar que o sistema de justiça da República de Weimar já evidenciava alguns entorses, mas que a ascensão de Hitler ao poder extinguiu o estado de direito e colocou a justiça inteiramente ao serviço do poder político, nomeadamente na perseguição aos judeus e na punição severa de qualquer manifestação de oposição ou dissidência. Um acórdão citado por Müller explicitava que “na mundividência nacional-socialista, apenas os indivíduos de ascendência germânica devem ser tratados como pessoas jurídicas com plenos direitos”.

Tal como acontecera com os médicos, a esmagadora maioria dos juízes, procuradores e juristas que tinham estado ao serviço do III Reich não sofreram consequências após a rendição da Alemanha: apenas 16 foram levados a tribunal pelas autoridades americanas, em 1947, no chamado “Julgamento dos Juízes”, do qual resultaram quatro penas de prisão perpétua, seis penas entre cinco e dez anos de prisão, quatro absolvições e dois julgamentos anulados (um por suicídio do réu, outro por razões de saúde). As penas de prisão perpétua foram depois comutadas em 20 anos de prisão, que apenas foram cumpridos pela metade; quanto aos condenados a penas mais breves foram libertados entre 1949 e 1951. Os restantes juízes não só não sofreram qualquer sanção como foram reintegrados na sistema judicial da República Federal Alemã ou reformaram-se com pensões generosas, enquanto as vítimas de decisões injustas dos tribunais do III Reich que tentaram obter a sua reabilitação ou o pagamento de indeminizações raramente tiveram sucesso. Este procedimento na Alemanha Ocidental contrasta com o da Alemanha Oriental, então sob controlo soviético, onde foi levada a cabo uma rigorosa purga dos juízes, funcionários judiciais e guardas prisionais associados ao nazismo.

A extraordinária leniência com que a RFA tratou os juízes com ligações ao nazismo na Alemanha Ocidental leva Frank McDonough, no livro Gestapo: O mito e a realidade da polícia secreta de Hitler (2015), a escrever que “o sistema legal da Alemanha Ocidental estava alicerçado nos advogados e no poder judicial de Hitler” (ver capítulo “Contas por saldar” em Gestapo: Bestas sanguinárias ou burocratas conscienciosos?).