No massacre de Wiriamu, em Moçambique, ocorrido a 16 de Dezembro de 1972, morreram centenas de civis assassinados por tropas portuguesas. A repercussão internacional do caso, divulgado em meados de 1973 com a colaboração dos padres missionários, abalou o regime então liderado por Marcello Caetano e contribuiu para o derrube do mesmo no ano seguinte. No entanto, apesar de não restarem dúvidas quanto à existência de um massacre, a escassez de informações dificultou o apuramento das razões e dos pormenores dos acontecimentos daquele dia. Essas são as lacunas que o investigador Mustafah Dhada pretende suprir com O Massacre Português de Wiriamu, livro que é publicado agora pela Tinta-da-China.

Em 2012, os investigadores portugueses Bruno Cardoso Reis e Pedro Aires Oliveira publicaram um artigo na revista Civil Wars com o título “Cutting Heads or Winning Hearts: Late Colonial Portuguese Counterinsurgency and the Wiriamu Massacre of 1972”. A primeira frase dava conta das dificuldades em investigar um acontecimento sobre o qual não foi realizado nenhum inquérito independente e sobram poucos registos oficiais: “Quase quarenta anos depois, continua a ser difícil determinar com exatidão os acontecimentos ocorridos a 16 de Dezembro de 1972 em várias povoações próximas entre si no centro de Moçambique.” Contudo, os autores concluíam pela existência de provas suficientes da “ocorrência de um massacre […] em resultado da tortura e de execuções sumárias levadas a cabo por uma companhia de Comandos portugueses [a 6ª Companhia de Comandos de Moçambique].”

“O Massacre Português de Wiriamu”, de Mustafah Dhada (Tinta-da-China)

O artigo de Cardoso Reis e Aires Oliveira defendia quatro pontos fundamentais: que o massacre de Wiriamu tinha resultado de uma estratégia de provocação bem sucedida por parte da Frelimo; que a regra de “dividir para reinar”, neste caso as populações locais, era, nestes contextos, aplicada quer pela contrasubversão, quer pelos insurgentes; que a estratégia de deslocação de populações, essencial para o sucesso da contrasubversão, se revelou ineficaz naquela região de Moçambique (perto de Tete); que o fracasso dos serviços de informação que operavam naquela área foi agravado pela abordagem mais musculada do general Kaúlza de Arriaga, o responsável pelas operações militares em Moçambique desde 1970, o que terá contribuído bastante para a matança indiscriminada de civis em áreas suspeitas de apoiar a Frelimo.

Estas teses implicavam necessariamente uma leitura sobre duas das questões mais polémicas no debate sobre Wiriamu: a responsabilidade do Estado português nos acontecimentos e se o massacre poderia ser classificado como genocídio. A questão sobre se a acção de Portugal nas antigas colónias podia ser classificada como genocídio foi levantada de forma inequívoca pela comissão de descolonização das Nações Unidas, no seguimento da divulgação internacional do massacre de Wiriamu. O padre Adrian Hastings, que desempenhou um papel decisivo na publicação da matéria sobre Wiriamu pelo London Times afirmou nas Nações Unidas que o massacre era “a mais horrível de todas as atrocidades da história moderna colonial”, acusando o governo português de uma política de genocídio.

Marcelino dos Santos, dirigente da Frelimo que estava presente na sessão em que o padre Hastings prestou aquelas declarações, diria mais tarde que as “atrocidades cometidas pelos militares portugueses, apesar do horror e barbárie que as caracterizaram, expressam a verdadeira natureza do regime colonial fascista português, da mesma maneira que as câmaras de gás dos campos nazis […] expressaram a verdadeira natureza de Hitler e do nazismo”. Harold Wilson, na altura líder dos trabalhistas ingleses e que já tinha sido e seria novamente primeiro-ministro britânico, também comparou a atuação dos portugueses com a do regime nazi.

https://www.youtube.com/watch?v=efCHkaGFt6I

Cardoso Reis e Aires Oliveira concluíram que “nas orientações formais de contrasubversão de Portugal não havia qualquer recomendação geral para uma abordagem oficial de retaliação sistemática ou de uma política de terra queimada do tipo da que se verificou nas atrocidades de Tete” e que não se podia falar em genocídio, mas sim em atrocidades, visto que apesar de se registarem matanças em que ninguém era poupado essas ações não eram sistemáticas e visavam povoações suspeitas de servir de bases de apoio aos insurgentes, ou seja, no contexto particular de contrasubversão.

Este artigo serviu de impulso a Mustafah Dhada, professor moçambicano de História de África na California State University, para finalizar o projeto no qual trabalhava há muito tempo: uma investigação académica que, recorrendo às fontes impressas e a testemunhos orais de sobreviventes e perpetradores do massacre, constituísse um retrato completo não apenas dos acontecimentos daquele dia mas também da vida das populações naquela região antes do conflito, do papel dos missionários na formação de um consciência política entre os africanos e da narrativa e contranarrativa erguidas nos meses que se seguiram à divulgação do massacre. Ao contrário do que Cardoso Reis e Aires Oliveira tinham afirmado, para Dhada a “história das matanças é muito mais clara do se que poderia supor”, como escreveu na resposta ao artigo publicada na mesma revista. “O Massacre Português de Wiriamu”, agora publicado pela Tinta-da-China, é a tentativa de contar essa história ao pormenor.

O autor, Mustafah Dhada

Um dos impulsos para publicar esta obra foi um artigo da autoria de dois investigadores portugueses. Li o artigo e não me pareceu que em algum momento estivessem a negar a ocorrência do massacre, mas o que lhe queria perguntar é se a escassez de documentação não permitiu a contra-narrativa das autoridades portuguesas na época mas também uma certa desvalorização ao longo dos anos daquilo que tinha sucedido?

Enquanto historiador, se não tens informações, tens a responsabilidade pública de recusar ou de saber quem são as pessoas que estão a fazer a investigação. Não estou interessado em atacar esses dois autores. Para mim, isso é um diálogo de surdos. Estou mais interessado em analisar o texto. O texto tem lacunas gigantescas, de metodologia e de informação. Se tens escassez de informação não podes estender a análise fora do âmbito das possibilidades que provavelmente serão vistas como impossibilidades. Não conheço os autores. Para mim é uma tristeza que o artigo tenha sido publicado. Todos os historiadores do mundo, académicos, temos de ter oportunidade de falhar na nossa metodologia, só assim é que podemos aprender e avançar na nossa disciplina. Eu limitei-me a corrigir alguns conceitos errados. Com isto não estou a dizer que esses historiadores não estão bem informados ou seguem uma política revisionista, mas que o texto, per se, tem essa implicação. Podem não ter tido essa intenção, mas eu estava muito mais interessado no texto, é tudo o que me interessa porque afinal convivo com esta história há mais de 40 anos.

Como é que começou o seu processo de investigação do massacre de Wiriamu?

Cheguei a Londres a 16 de agosto de 1972, às 14h30, e a história de Wiriamu rebentou no Times no ano seguinte. Eu estava lá como estudante e senti um choque porque Wiriamu ficava relativamente perto da aldeia onde cresci e também era perto no sentido emocional e foi isso que despertou o primeiro interesse para saber o que se tinha passado em Wiriamu. A primeira fase foi a de recolha dos dados indiscutíveis sobre Wiriamu. A história estava muito quente naquela altura e eu estava a fazer a minha formação enquanto historiador, em Oxford.

Começou logo a pensar em investigar o tema?

Em Oxford fiz as primeiras tentativas de investigação sobre Wiriamu, mas entre 1977 e 1984 a situação em Moçambique alterou-se rapidamente e eu não pude ir lá para fazer uma obra de história oral. Naquele tempo, o meu supervisor e mentor, Lord Bullock [o historiador Alan Bullock], disse-me que eu deveria mudar de tema de tese porque o assunto ainda estava quente, não tinha possibilidade de ir a Moçambique e descobrir documentos, se os houvesse, e então mudei de tema e fiz uma tese sobre Amílcar Cabral, que depois foi publicada como Warriors at Work. Durante esse tempo, até 1994 ou 1995, continuei a recolher documentos sobre Wiriamu mas o projeto estava adormecido. Em 1995, tive uma oportunidade, através de uma bolsa do Programa Fulbright, de ir a Moçambique. Aquele era o momento para ir a Moçambique e investigar porque o país estava em paz. Essa foi uma fase mais intensiva, de oito meses. Entrevistei quase todas as pessoas que tinham sido afetadas pelo massacre.

Entrevistou quantas pessoas?

Eram à volta de 260 famílias e cada família tinha dois ou três sobreviventes ou pessoas que tinham presenciado os acontecimentos. Houve vários desafios. O primeiro é que não podíamos fazer apenas uma história dos sobreviventes porque havia também os perpetradores e tínhamos que lhes dar um espaço para falarem.

E isso foi possível?

Foi um enorme desafio mas por fim consegui fazê-lo. Então a primeira fase foi de entrevistas aos sobreviventes e a segunda fase foi aos comandos. Wiriamu tinha uma importância não só internacional mas que teve um impacto interno ao provocar uma fissura no regime de Caetano e catalisar a queda do sistema fascista português.

Considera que a divulgação do massacre foi decisiva para criar o ambiente que conduziu ao 25 de Abril?

Absolutamente. Essa não é apenas a minha opinião. O próprio Marcello Caetano falou sobre isso. Houve vários membros do exército envolvidos no 25 de Abril que perceberam isso. E com a divulgação, a comunidade internacional finalmente percebeu o modus operandi do regime. Foi impossível tapar e abafar essa história. Depois havia outra parte do desafio que era a de recolher os documentos da igreja e testemunhos orais dos padres que assistiram e ajudaram à divulgação nas páginas do Times.

Em relação à natureza deste massacre, creio que uma das teses do livro é a de que este não foi um caso isolado, mas que representava a “verdadeira natureza do regime colonial fascista”. Também diz que, ao contrário do massacre de My Lai [massacre cometido pelas tropas norte-americanas no Vietname, em março de 1968, no qual terão sido assassinados até 500 civis], com o qual se estabeleceram desde logo comparações, aqui houve envolvimento direto das altas chefias militares.

Não há nenhuma dúvida, e eu não sou o único historiador a dizê-lo, que estas violências em massa eram parte inerente do sistema fascista colonial português. Se pensarmos no massacre de Mueda, ou em Luanda ou Cabinda, vemos que se trata de uma metodologia do sistema colonial português. Mas eu tenho que dizer isto, que os próprios portugueses foram vítimas de uma violência estrutural semelhante, não de violência em massa, mas estrutural. A diferença é que em Portugal era possível resistir via emigração ou através de uma resistência passiva. O único elemento que resistiu não necessariamente com violência, mas com uma consciência ideológica pura nos últimos anos de Caetano, foi a Igreja, que nessa época desempenhou um papel muito importante em Portugal. Quanto à comparação entre Wiriamu e My Lai era uma comparação que não tinha uma base histórica significativa. O que aconteceu é que o editor-executivo do Times naquele dia, Louis Heren, tinha estado em Washington quando se estava a discutir o caso de My Lai. Só que agarrar nesta teoria para racionalizar o que se passou é fazer da história uma farsa. Quero dizer isto de forma categórica: para nós enquanto historiadores é fácil racionalizar e dizer “Wiriamu foi uma aberração e não houve qualquer ordem para limpar”. Mas as provas que reuni sugerem que isto foi planeado, já estava decidido, que às 6h30 a ordem dada a Antonino Melo [o alferes miliciano que comandou a operação] foi “vais ali e limpas aquilo tudo”. Isto não era uma aberração. Só que não há documentos que confirmem isto.

Ao mesmo tempo que diz que esta era uma prática de alguma forma generalizada também realça a importância da figura do general Kaúlza de Arriaga numa mudança da estratégia militar em Moçambique [Kaúlza de Arriaga esteve em Moçambique entre 1969 e 1973, primeiro como comandante das Forças Terrestres e depois como comandante em chefe das Forças Armadas]. Até que ponto o papel por ele desempenhado foi determinante para o que veio a suceder nesse período?

Kaúlza de Arriaga era um engenheiro, tinha formação em contra-insurgência, tinha contactos na NATO, teve acólitos e militares que se formaram à sombra dele, um desses era o [Armindo Martins] Videira [nomeado governador militar de Tete em 1972]. Era um militar mas cujo pensamento ideológico estava em total acordo com o sistema fascista. Acreditava que era possível ganhar a guerra colonial. E ele tinha razão no sentido em que no sistema colonial fascista português não havia quaisquer restrições.

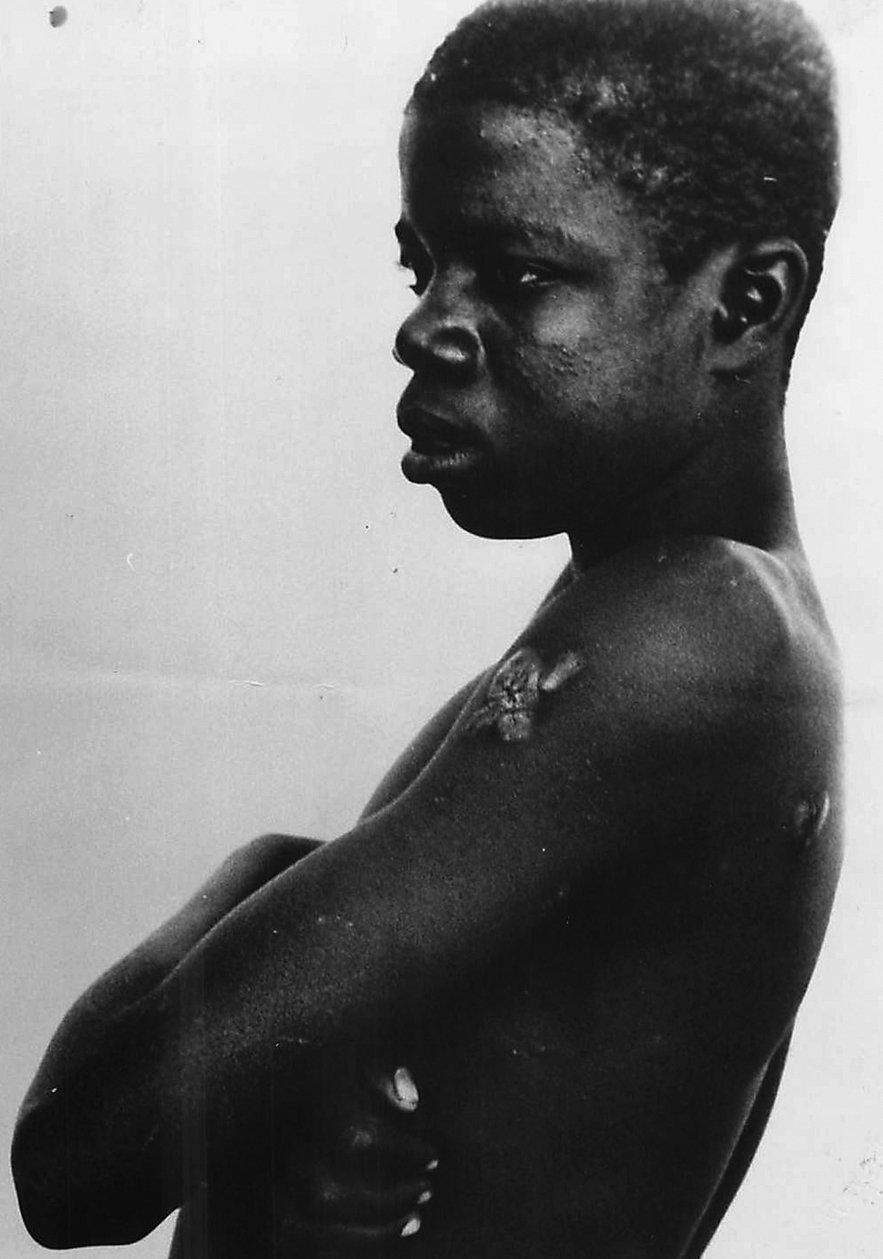

António Mixone, sobrevivente do ataque a Chaworha, 1973

Ao contrário dos norte-americanos não tinha de prestar contas à opinião pública.

Por isso ele tinha razão quando dizia “nós não somos os americanos, nós podemos ganhar esta guerra”. Ele era impermeável a refletir sobre os pensamentos estratégicos e táticos dos adversários. Muito diferente de Spínola. Esse era um cavalheiro visionário, que sabia os limites do império colonial português e sabia por onde é que o império podia ruir. Depois havia a questão das ambições políticas de Kaúlza. Antes de ele ir em 1969 para Moçambique, negociou uma carta branca financeira para a operação “Nó Górdio” [a maior campanha militar realizada pelas forças portuguesas em Moçambique que visava a destruição total das bases da guerrilha]. Como havia diferentes lideranças militares para cada um dos territórios havia uma competição por recursos financeiros para operacionalizar as ideias de cada um. Havia um combate subterrâneo entre uma personalidade ideologicamente impermeável [como era Kaúlza de Arriaga] e o Spínola, um general carismático, que sabia como as ideologias pluralistas podiam modificar o império, sem necessariamente o destruir. O jogo colonial era composto de várias camadas: militar, de recursos, política e ideológica. Portanto, havia aqueles que queriam reforçar o poder de Caetano e outras chefias que tinham visões pluralistas.

Mas o que lhe queria perguntar era se aquilo que aconteceu em Moçambique naquele período se deveu ao excesso de poder do general Kaúlza de Arriaga ou se as coisas teriam acontecido de igual forma com outra liderança. Sei que lhe estou a pedir um exercício de história contra-factual, mas é para tentar perceber qual é, na sua opinião, o peso de alguém com aquela personalidade e visão do conflito armado em desfechos como os de Wiriamu. Foi ou não determinante?

Essa é uma questão anti-histórica. E a resposta é esta: todos esses chefes tinham as mãos sujas. Eles não se podem eximir de responsabilidades e atribuir as responsabilidades aos comandos que executaram o massacre, dizendo que isso estava fora da autoridade legal, que era uma aberração. O que devemos pensar é porque é que Wiriamu teve um peso histórico maior quando outros massacres ocorridos antes e depois não tiveram o mesmo peso internacional. Esta é uma questão importantíssima. E tem uma explicação que remonta aos tempos do Marquês de Pombal quando ele se apercebeu que havia a emergência de um novo poder, o dos Jesuítas, e resolveu erradicá-lo. Portugal nunca mais recuperou do desaparecimento dos Jesuítas. Quando foi assinada a Concordata entre Salazar e o Vaticano, em 1940, o regime salazarista ainda acreditava que era possível que a igreja “portugalizasse” as colónias, só que isso era impossível. Não havia padres suficientes para cumprir essa missão. Aqui o papel determinante foi desempenhado por um bispo visionário que percebeu que não era possível à igreja “portugalizar” Moçambique, que foi o bispo Soares de Resende [bispo da Beira]. Ele chegou a Moçambique como um conservador, do ponto de vista ideológico, mas entendeu rapidamente que não havia qualquer possibilidade de portugalizar os indígenas sem importar padres de outros países.

Padres que vieram a ter um papel determinante na denúncia dos massacres.

Exatamente. Isto é um prazer para um historiador. Aqui está uma figura que é enviada pela Igreja Católica para portugalizar as populações e entende imediatamente que isso não é possível sem importar os Padres Brancos, os Veronas e principalmente os Padres de Burgos. Porquê os Burgos? Era simples, pela proximidade da língua espanhola, e todos os Burgos tinham uma experiência na América Latina e, ainda mais importante, tinham trabalhado em Espanha com os que tinham sofrido na pele o sistema fascista de Franco. A tradução desta experiência para Moçambique, em Tete, era fácil. Aqui está outra tese importantíssima. A ideia de que a Frelimo foi mobilizar as pessoas em Tete é também uma ficção.

Esse trabalho de criação de consciência política e social foi feito pela igreja, pelos missionários?

Claro. Não com um objetivo político…

Mas com esse efeito secundário.

Claro. A história de Wiriamu tem uma importância tectónica e estrutural. Estas coincidências sincrónicas entre os Burgos – que disseram “não nos vamos calar com isto” –, a ligação entre eles e o bispo do Porto que foi para o exílio [D. António Ferreira Gomes], o acaso que permitiu que a história fosse publicada no Times porque calhou que o editor naquela noite era alguém com uma sensibilidade para casos como aquele. Por um lado, temos uma fissura tectónica que vai dar origem a que, dali a alguns meses, o regime caia, por outro temos um copo. O editor-chefe do Times saiu para ir beber um copo e no seu lugar ficou alguém que tinha começado como tipógrafo, que tinha estado em vários países e depois em Washington, que tinha uma sensibilidade para esses temas e que recebeu do padre Hastings uma história relevante.

Em relação ao massacre propriamente dito, no livro refere também o papel desempenhado pelos elementos moçambicanos da DGS, como Chico Cachavi. Qual foi o papel desempenhado por esses elementos?

No livro essa é mais uma das sub-histórias de Wiriamu. A PIDE-DGS era uma força destinada a impor o sistema fascista. Em vez de investigações subtis utilizava a força e a violência. Mas podemos culpá-los por aquilo? A verdade é que nem em Portugal, nem nas colónias, havia uma classe média com educação suficiente para entrar nas organizações e recolher as informações e analisá-las.

Acha que essa incapacidade para recolher informação também contribuiu para o massacre?

Mas essa era a solução aplicada em Angola ou na Guiné-Bissau. Ou mesmo em Portugal. Devemos abrir aqui uma exceção colonial? Porque os próprios portugueses enfrentavam a mesma situação, só com menos intensidade porque não estavam em guerra. Penso que é uma das razões, as falhas do serviço de informações. Mas também devemos entender o seguinte, houve poucas pessoas nas colónias que se tivessem tentado encaixar e tentassem entender o ritmo sócio-cultural da vida local para transformar aquelas sociedades e enriquecer também as suas próprias culturas.

Na sua opinião isso devia-se a uma falta de recursos ou a uma falta de vontade política para conhecer a fundo essas sociedades?

São duas coisas que estão ligadas. Na última fase da guerra colonial, houve estudos antropológicos e sociais, mas não houve uma vontade de pegar nessa informação e dizer “é preciso mudar as coisas”. Não houve nada. A mudança não era concebível. O fascismo é, por definição, um contexto mono-ideológico, “quem não está comigo, está contra mim”. Não havia espaço para o pluralismo. Por outro lado, as aldeias na zona de Wiriamu viviam o pluralismo. Conto o caso da filha do chefe que regressa a casa do pai por ser vítima de violênca doméstica e o pai diz-lhe para ela ficar ali enquanto eles vão negociar. É uma micro-prova de que aquele era um contexto de pluralismo.

Monumento em memória dos heróis

Na altura, o líder do Partido Trabalhista inglês, Harold Wilson, comparou o que se estava a passar nas colónias portuguesas aos crimes do nazismo. Na sua opinião é lícito afirmar que aquilo que aconteceu durante a guerra colonial, ou melhor, alguns dos acontecimentos se podem classificar como genocídio?

[pausa]

Porque em certos momentos houve violência indiscriminada sobre civis.

Se usarmos essa definição de genocídio, então, sim. Tenho de consultar a minha biblioteca para me informar melhor. Eu diria que casos como os de Wiriamu e Mueda eram casos de violência em massa cuja dimensão e intensidade teve aspetos de genocídio. Não sei se posso afirmar categoricamente do ponto de vista historiográfico que assim é. Mas o mais importante é pensar o que Portugal deve fazer.

O que pode fazer agora, neste momento?

Sim.

Essa era uma das perguntas que lhe queria fazer.

Aqui está uma coisa em que tenho pensado muito e que nos dará, a nós, portugueses, uma oportunidade de rearrumar os nossos sentimentos históricos sem negar a responsabilidade dos nossos atos nas colónias.

Essa responsabilidade deveria ser assumida pelo Estado português?

Sem dúvida nenhuma. Se o Estado ou o povo português disserem que a responsabilidade era apenas dos comandos isso equivale a uma negação da responsabilidade de um império que teve épocas gloriosas, do ponto de vista da história portuguesa, não necessariamente do ponto de vista dos que foram subjugados. Quando me entrevistaram o ano passado no lançamento deste livro em inglês, eu disse que provavelmente Portugal devia fazer o que fizeram os franceses, os belgas e os alemães, que foi pedir desculpa. Por outro lado, penso que pedir desculpa serve apenas para fechar a porta da nossa consciência.

Só serve para apaziguar a consciência?

É isso mesmo. Penso que temos oportunidade como império do passado de abrir pró-ativamente um programa que teria dois momentos: o primeiro seria o de criar um memorial público de Wiriamu, em Lisboa ou noutro lugar qualquer, apenas para não apagarmos aquilo que fizemos, e dar uma oportunidade para que a sociedade civil possa lembrar a outra face do colonialismo. Este foi um projeto que eu pensei há uns dias. Acho que não nos devemos limitar a fazer o que os outros fizeram. Como império que durou quase quinhentos anos devemos fazer uma coisa diferente. Se se fez o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, para celebrar o império, pensei para mim mesmo se não poderíamos ter um Wiriamu dos Pequenitos para dizer às pessoas que a história que foi silenciada agora está viva. Isso criaria um sentimento permanente de consciência em relação ao que se passou. A outra coisa era a seguinte: aproveitando o facto de termos um ex-primeiro-ministro como Secretário-Geral das Nações Unidas, não deveria Portugal liderar a discussão sobre a violência em massa nos antigos impérios europeus? Com o único objetivo de determinar a veracidade daquilo que aconteceu. Esta é a liderança que acho que Portugal devia assumir. Seria uma mensagem para todo o mundo. Portugal assumiria a liderança e já que a comissão de descolonização foi desmantelada agora seria criada uma comissão para analisar estes assuntos pós-coloniais. Não para fazer acusações mas para analisar. Acho que a liderança de Portugal devia passar por aí.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance “As Primeiras Coisas”, vencedor do prémio José Saramago em 2015