Decorre, por estes dias, o XXIV Estoril Political Forum, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesas sob o tema: “A democracia e os seus inimigos”. Ao mesmo tempo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, acaba de lançar mais uma revista XXI, cujo mote é: “A democracia em sobressalto”.

Parece, assim, que estamos de regresso à discussão, não só sobre a eventual crise ou qualidade das nossas democracias, mas sobretudo, sobre as ameaças à sua subsistência.

Mas a atualidade da alegada crise das democracias, nas suas múltiplas facetas, não deixa de ser surpreendente, sobretudo depois de 1989, quando se assistiu à queda do muro de Berlim e ao fim da Guerra Fria, quando tudo parecia encaminhar-se para uma expansão do modelo democrático no mundo, com a correspondente expansão do Estado de direito e da economia de mercado.

Menos de três décadas depois, é a retração democrática que volta a estar em cena. As causas para o regresso desta discussão são muitas e diversas, como muitas são as páginas escritas sobre o tema.

Neste espaço, com as suas naturais limitações, procurarei verificar se, por um lado, tal crise é algo de novo e, por outro lado, se a sua eventual metamorfose não corresponderá apenas à necessidade de retomar o sentido mais simples, enquanto método para substituir os maus governos (K. Popper) ou, nas palavras de J. A. Schumpeter, como “arranjo institucional para chegar a decisões políticas, nas quais os indivíduos adquirem o poder de decidir através de uma luta competitiva pelo voto do povo”.

Verificar, no fundo se, com o passar do tempo, não fomos exigindo demais ao método democrático, com ele confundindo a liberdade e demais direitos fundamentais, a busca incessante por justiça social, ou até as novas reivindicações de identidade, de género ou de defesa da natureza.

Em primeiro lugar é preciso ter em conta que desde sempre se considerou a democracia como uma forma de governo residual, frágil, que pela sua própria natureza estaria sempre em crise. Desde a antiguidade, com as obras de Platão, Aristóteles ou Políbio, passando pela era moderna, com Thomas Hobbes, Aléxis de Tocqueville e Max Weber ou, mais perto ainda, com Jürgen Habermas, Claus Offe e Chantal Mouffe, o debate sobre a crise tem sido recorrente entre os que estudam a política. Hoje em dia, porém, estamos claramente perante uma nova clivagem entre os que acham que a democracia, do ponto de vista normativo, estará novamente em crise e os que, baseados nalguns trabalhos empíricos, nos dizem que, apesar de tudo, há mais democracia no mundo e que esta é de melhor qualidade. Todavia será mais consensual considerar que estamos perante uma crise de confiança dos cidadãos na própria democracia.

Em segundo lugar importa saber se esta mesma crise de confiança, esta alegada falta de qualidade das elites políticas ou de credibilidade das diversas instituições do Estado, inclusive, das que não são sujeitas ao método democrático, não significa tão só que estamos a assistir ao desmoronamento das diversas ficções reguladoras em que a mesma democracia tem assentado. Ao afirmarmos que a democracia assenta em ficções, estamos a considerá-la como uma forma de governo “artificial”, isto é, que põe em causa, que suspende as diversas suposições humanas naturais. Estaremos a elogiar as suas virtudes, mas também a identificar a sua eterna fragilidade. Essas ficções são, por exemplo, a igualdade entre os homens, a soberania popular, a representatividade do mandato, a acessibilidade universal aos cargos públicos sob certas condições ou a inclusão ilimitada da diversidade. Sem poder desenvolver cada uma delas, dir-se-á apenas que, através da democracia, o homem faz um esforço para transcender a sua natureza inigualitária, para ultrapassar a sua propensão para ocupar o poder pela força ou pela herança, para enunciar à soberania direta, para abdicar do poder de ocupar os melhores cargos ou para superar a sua manifesta hostilidade aos outros, ao que é diferente.

É neste pé que estamos, sobretudo no Ocidente, em particular, na Europa. Estamos a viver um novo ponto de interrogação sobre o modelo democrático, enquanto forma de governo e, mais uma vez, se voltam a discutir as ditas ficções em que ela assenta os seus alicerces.

Discute-se o modelo económico dominante na distribuição da riqueza, exigindo o fim da desigualdade ou da injustiça social. Pede-se o reforço da soberania popular, pondo fim a soluções de poder não democrático. Põe-se em causa a representação dos deputados, apelando-se ao mandato imperativo da democracia direta. Discute-se o acesso aos cargos públicos, falando em novas castas ou aristocracias. Por fim, polemiza-se acerca do modelo de integração multicultural existente nas democracias enraizadas.

O resultado do referendo no Reino Unido é, aliás, o exemplo claro do que não se deve pedir à democracia. Ou seja, ela deve ser entendida como a menos má das formas de governo (para citar Winston Churchill), servindo apenas para os escolher e não para deliberar sobre valores, princípios ou políticas públicas. Caso contrário, criamos o espaço ideal para o embuste, a ilusão, que se apresentam por sua vez como os fermentos da demagogia. A demagogia, sabemo-lo bem, é a grande antecâmara da ditadura.

Tenhamos, pois, a coragem de assumir, embora possa ser politicamente incorreto, que quem acaba por promover a crise das democracias, são aqueles que exigem dela o que ela não é nem pode garantir com eficácia. São os habituais críticos da qualidade da democracia que se transformam nos seus coveiros (como, ironicamente, Marx dizia dos capitalistas). São aqueles que gritam por mais democracia que abrem as portas da ditadura e do autoritarismo, como se assistiu nos anos trinta do século passado. Curiosamente, são também os mesmos que se calam, quando deviam defender a liberdade ou os outros direitos humanos, sempre que estes são postos em causa em países que se dizem grandes democracias (como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Rússia ou Turquia)

Não esqueçamos que, como o já referido Thomas Hobbes bem diagnosticou no seu magistral Leviatã, a violência política, cuja limitação compete ao Estado, tanto pode existir em democracias (nas cidades-Estado italianas do século XVI) como em aristocracias ou ditaduras (a Inglaterra de Carlos I ou de Cromwell, por exemplo). E as maiorias democráticas também podem ser iliberais e, consequentemente, perigosamente autoritárias (veja-se a este propósito, Aléxis de Tocqueville, no seu clássico Da democracia na América).

Sejamos modestos e não exijamos à democracia mais do que ela significa e pode dar. Pois, porventura, mais do que a uma nova crise da democracia, estaremos assistir à sua metamorfose, em consequência da alteração dos seus alicerces, nomeadamente das referidas ficções, com base nas quais a mesma tem florescido desde Atenas, passando por Roma, Londres, Paris e Filadélfia, até à atual discussão do sexo dos anjos, na nova Constantinopla em que Bruxelas se transformou.

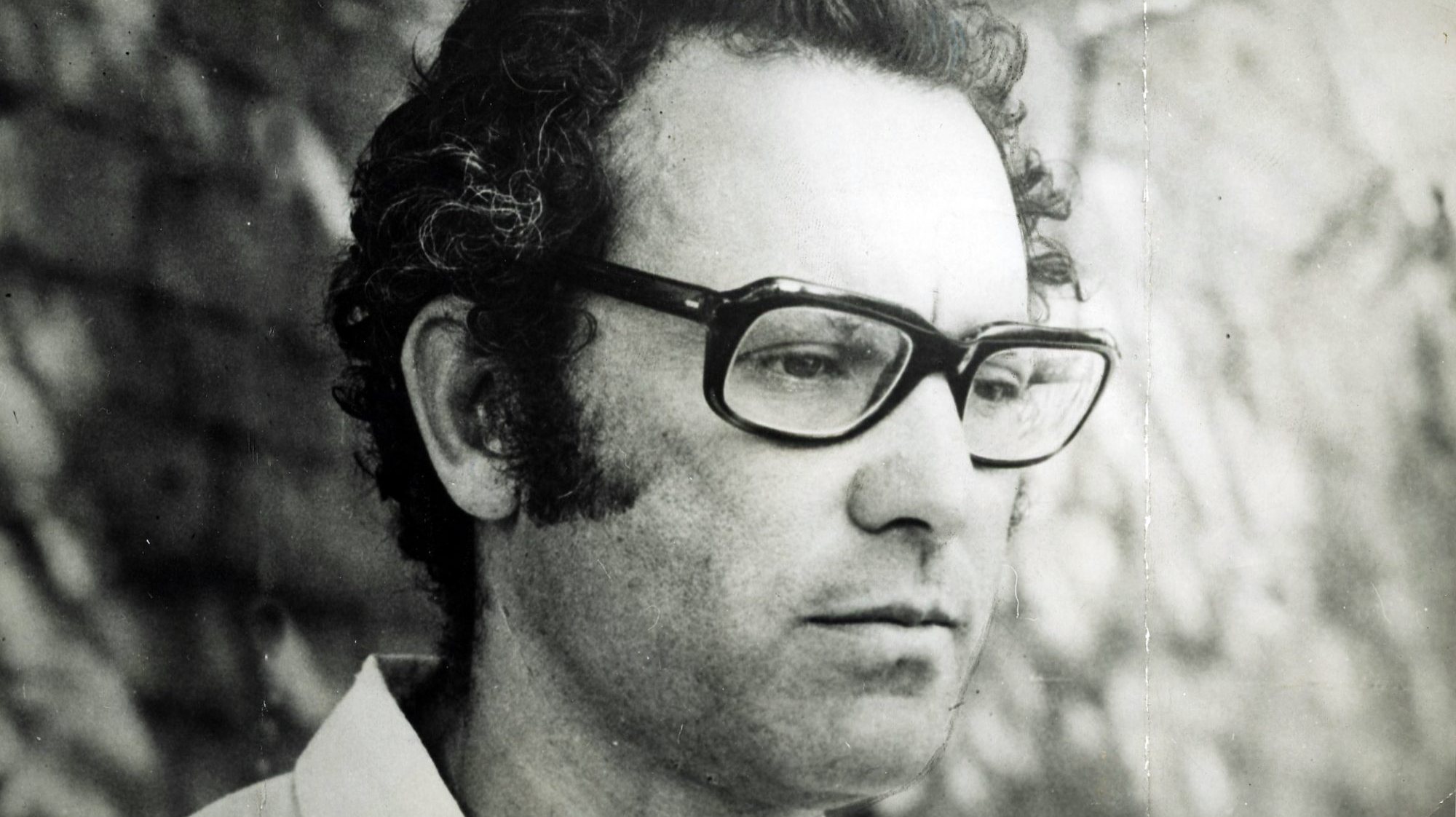

Professor universitário