A Comissão Europeia publicou, em 2019, um estudo sobre a corrupção e Portugal encontrava-se entre os países da União Europeia onde mais empresas consideram que a corrupção é um grave problema a nível nacional. Apurou-se, então, que no “ranking” dos mais corruptos, ocupamos um brilhante terceiro lugar, com apenas a Roménia e a Grécia à nossa frente. Se pódio houvesse, a ele subiríamos. No extremo oposto, como seria de esperar, está a Dinamarca e o Luxemburgo.

Na verdade, não poucos são os empresários que se queixam de que os concursos públicos não passam de uma farsa, em tudo feitos à medida das empresas que, habitualmente, os ganham. A ideia com que os prejudicados ficam, e não sem razão, é a de que melhor será oferecer aos políticos, ou aos seus partidos, recheados envelopes (ou valiosas prendas), pois só assim conseguirão contratualizar com o Estado, seja ele administração autárquica, seja ele administração central.

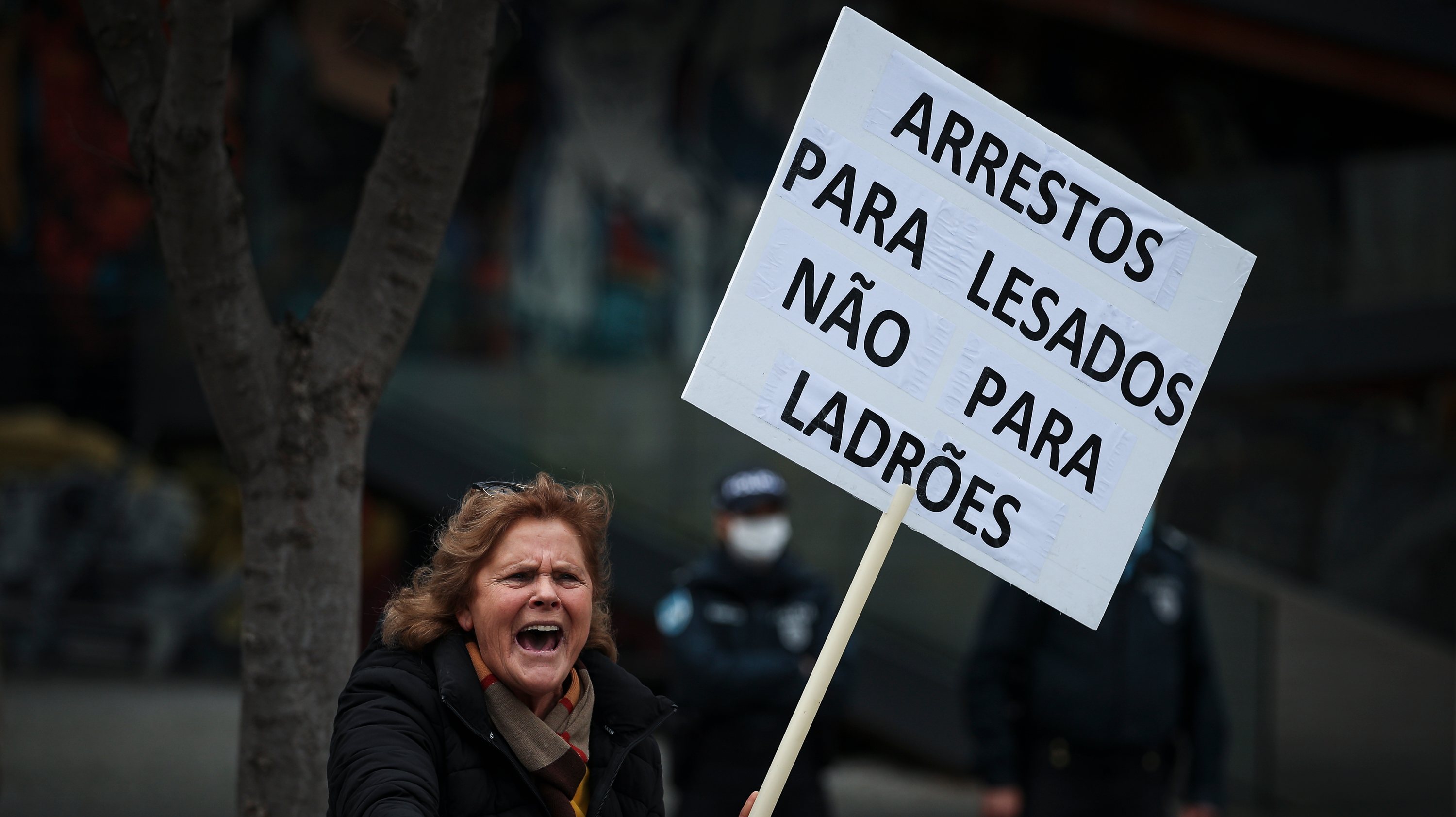

A corrupção é um sistema que se alimenta da impunidade, do compadrio, da autoindulgência e para a combater, não podemos confiar nos políticos que, facilmente, se tornam os seus grandes beneficiários. Para a afrontar, sem medos nem receios de perder subsídios do Estado, imprescindível se torna uma imprensa que, incansavelmente, denuncie práticas ilícitas de enriquecimento e, sobretudo, que os cidadãos – os maiores prejudicados de toda essa jigajoga – se indignem.

Valha a verdade, que foram os órgãos de comunicação social os primeiros a revelar que, em 2018, havia troca de favores, negociatas e «arranjinhos» para a distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa, bem como suspeitas de existirem magistrados que barganhavam sentenças a troco de 30 dinheiros. “Juízes que se dedicam a procurar clientes, aos quais oferecem os seus préstimos para a solução judicial dos seus problemas, são juízes influenciadores”, esses senhores (ou senhoras) tudo resolvem, se o processo não chegar às suas límpidas mãos, bastando, para tanto, fazer uso da posição hierárquica que desfrutam na magistratura e, desse modo, segredarem uma “palavrinha” ao colega, a fim de este dar um “empurrãozito” ao processo.

De repente, a nossa sociedade acordou e percebeu que temos juízes injustos e carecidos de formação ética e jurídica. Sonolento que é, por natureza, o Português, será que, quando todo este barulho passar, e aos processos em curso lhes for aplicado o velho artigo “cesto”, não se voltará para o outro lado e continuará a dormir?

Em Portugal, o fosso existente entre os juízes e os cidadãos sempre foi abissal e, com o “25 de Abril”, essa realidade não se alterou. Implantou-se um sistema de distanciamento sociológico comunicacional e cívico, desde a entrada dos alunos-candidatos a juízes na respetiva escola, ou seja, no Centro de Estudos Judiciários. O afastamento gera secretismo, distanciação dos deveres e, naturalmente, exacerba a submissão aos órgãos superiores da tutela. O respeitinho é muito bonito!

A falta de comunicação com a sociedade reflete-se até no próprio acesso à carreira judicial, a qual, a maior parte das vezes, não é escolhida por vocação, mas, sim, pela “estabilidade de emprego” que oferece e pela “remuneração certa e segura” que é suscetível de proporcionar.

O sistema jurídico e político português, à semelhança do que acontece na maioria dos países europeus, está profundamente ligado à função jurisdicional (atividade de administração da Justiça exercida pelos tribunais). Os referidos tribunais são independentes dos órgãos políticos e submetem-se apenas à lei. Por outras palavras quer dizer: independência dos juízes e a obrigatoriedade e prevalência das decisões dos tribunais sobre as de quaisquer outras autoridades.

Como não são eleitos, a legitimidade dos juízes resulta diretamente da lei, elaborada pelos deputados (lei da Assembleia da República), ou pelos governantes (decreto-lei do Governo). Os juízes limitam-se a aplicar a lei aos casos concretos. A separação entre o poder político e o poder judicial reside apenas entre o poder de elaborar as leis e o poder de as aplicar aos atos processuais. Essa separação advém dos princípios tradicionais da Revolução Francesa e da independência dos EUA, princípios esses que consistem em dividir o poder e em encontrar, como dizia Montesquieu, uma disposição das coisas “em que o poder detém o poder”.

Os juízes sujeitam-se à lei e as suas decisões são supervisionadas por distintas instâncias, ou seja, os juízes de Primeira Instância são monitorizados pelos seus colegas da Segunda Instância (Tribunais da Relação) e estes, por sua vez, são igualmente monitorizados pelos colegas do Supremo Tribunal de Justiça. Os juízes da Primeira Instância são ainda inspecionados pelos colegas inspetores, todos eles com a categoria de juízes desembargadores (juízes da Relação), os quais são nomeados pelo Conselho Superior da Magistratura, órgão superior de disciplina dos juízes e com competências de nomeação, colocação, transferência e promoção dos mesmos juízes.

Como facilmente se depreende, colocar tanto poder em apenas um único órgão não beneficia os cidadãos e nem, até, os próprios juízes, descredibilizando a sua autonomia avaliativa, porque a mesma não é da responsabilidade de um órgão independente.

O descontrolo do órgão regulador, no caso vertente o Conselho Superior da Magistratura, foi notório quando, de forma preliminar, em sede de processo de averiguações, se terá concluído não existirem indícios de qualquer irregularidade na distribuição dos processos no Tribunal da Relação de Lisboa. Porém, opinião diferente tiveram os magistrados do Ministério Público, que impulsionaram a acusação no chamado processo LEX.

As fiscalizações inspetivas deviam estar a cargo de uma entidade externa e nunca a cargo da própria estrutura, a fiscalizar-se a si mesma e a decidir quais dos seus pares merecem ser dignos de louvor e de subir ao Olimpo e quais dos seus pares é que devem ficar, para sempre, a errar pelo baixo solo terráqueo.

O modelo italiano de subida na carreira para os tribunais superiores parece-me o mais adequado na Europa. Divide-se num processo de escolha por votação dos próprios juízes e por um sistema de nomeação através de contrapesos e de comissões intermédias que os inspecionam, impedindo, desse modo, que haja interferências políticas nas escolhas.

O problema é quando os juízes se deixam tentar por práticas corruptas, fazendo que se perca a confiança no sistema judicial.

Qual será o modelo de juiz que melhor poderá satisfazer o sistema judicial? O juiz enquanto pessoa, com capacidade e conhecimento para interpretar e aplicar a lei, não importando o seu comportamento social ou familiar? Ou será que o comportamento social e familiar tem importância? É aceitável o juiz que, reiteradamente, viola os deveres conjugais que diariamente impõe nas decisões que toma nos tribunais de família? É admissível que um juiz receba presentes (ou envelopes) de empresas, de associações, ou de fundações, para a elas, futuramente, vir a pertencer ou a apoiar nos seus interesses? É aceitável que juízes, após terem sido deputados, membros de governos, dirigentes de órgãos desportivos, ou de órgãos da administração pública, etc., voltem à judicatura, depois de se haverem envolvido em negócios e guerras políticas? Que modelo de juiz queremos afinal?

Responda quem saiba ou quem possa, mas se Portugal ainda não atingiu o grau zero na magistratura, muito perto dele andará!