Aproxima-se, antecipado, o momento em que somos chamados a eleger os nossos próximos representantes na casa da democracia e, indiretamente, o poder executivo português. Recuso discursos que apontam a futilidade do exercício ou a inevitabilidade do resultado. Preocupa-me, sim, que, a estar viciado este processo, o vício seja sistémico.

Chegará, logo de seguida, o momento (muitas vezes desperdiçado) de analisar o apolitismo generalizado, a falta de representação e a iliteracia eleitoral, sob a forma de uma abstenção esmagadora, de dezenas de milhares de votos em branco e de outros tantos votos nulos. Mais raro ainda é aproveitar o momento para pensar o próprio processo democrático eleitoral.

Comecemos pelo mais simples: no próximo dia 30 de janeiro, cerca de 9.3 milhões de eleitores terão a oportunidade de se deslocar às urnas e eleger os 230 deputados à Assembleia da República. Mais exatamente, todos teremos a oportunidade de votar numa lista plurinominal (de um partido ou coligação) concorrente no respetivo círculo eleitoral. Encerradas as urnas, é necessário traduzir proporcionalmente um conjunto de percentagens de votos num número discreto e finito de lugares. Entra o método d’Hondt.

Método d’Hondt

Utilizado nos sistemas legislativos de mais de cinquenta países, incluindo de algumas das democracias alegadamente mais avançadas do mundo, como a Islândia ou a Finlândia, o método d’Hondt é um dos sistemas de representação proporcional mais populares e antigos que existem. Contudo, também é dos menos proporcionais.

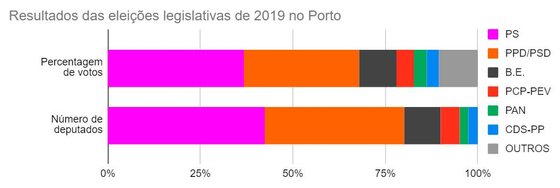

O método d’Hondt é a primeira forma de beneficiação dos grandes partidos. É um degrau eleitoral que esmaga as minorias para engordar os grandes. A título de exemplo, no círculo eleitoral do Porto, em 2019, o Centrão – leia-se PS e PPD/PSD – conseguiu, em conjunto, 67,82% dos votos, mas elegeu 80% dos deputados. Pela mesma lógica, este método beneficia coligações face a candidaturas separadas: no mesmo ano, em Setúbal, uma candidatura conjunta de PPD/PSD e CDS, a obter a soma aritmética dos votos de cada um, elegeria mais um deputado do que conseguiu ao concorrer separadamente.

Este fenómeno é bem conhecido e não é necessariamente negativo. Acentuar as diferenças percentuais dentro dos partidos que elegem deputados permite, em teoria, facilitar a formação de uma maioria e garantir assim a estabilidade parlamentar.

Círculos eleitorais

Mas o método d’Hondt não é o único vício do nosso sistema eleitoral que leva a uma distorção dos resultados legislativos em benefício dos maiores partidos e das coligações. O segundo degrau é talvez ainda maior e mais subtil que o anterior e consiste na fragmentação do eleitorado nacional.

O sistema de círculos eleitorais é uma fabricação grosseira e que encerra demasiados defeitos. Em primeiro lugar, os círculos eleitorais são manifestamente díspares, com Lisboa a ter cerca de vinte vezes o número de eleitores inscritos de Portalegre. Esta discrepância, embora justificada pelo número de residentes e aparentemente inofensiva, confere papéis muito diferentes aos eleitores dos dois distritos, como veremos. Em segundo lugar, e mais grave, os votos de dois eleitores em diferentes círculos podem ter pesos bem diferentes. Isto relaciona-se com o número de inscritos no círculo eleitoral e com a abstenção e é o caso gritante dos eleitores portugueses na Europa que, sendo mais de novecentos mil, podem apenas eleger dois deputados, tantos quanto Portalegre que tem um décimo dos eleitores.

Estes artifícios levam a situações absurdas como as que conhecemos lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos, mas que nem sempre reconhecemos cá dentro: é possível ganhar as eleições por maioria absoluta em Portugal (leia-se eleger mais de metade do número de deputados) não estando sequer perto de ter a maioria dos votos.

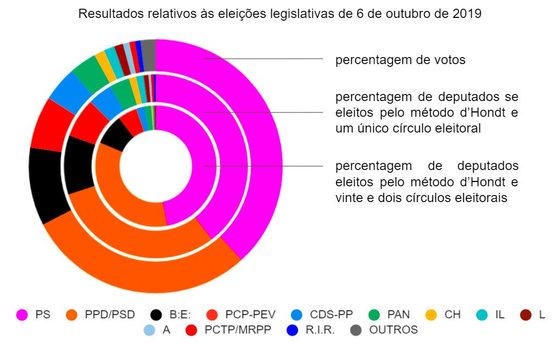

Sublinho que, para este fenómeno, nada tem que ver o método d’Hondt (ele é monotónico). Só por si, se aplicado a todos os votos nacionais num único círculo eleitoral, nas últimas eleições legislativas teríamos um arranjo parlamentar desproporcional (para benefício dos partidos mais votados) mas ainda assim mais próximo das percentagens reais da votação. Neste cenário, sem entrar ainda com círculos eleitorais, o nosso parlamento deveria ter doze grupos parlamentares em vez de nove (PS 91 deputados, PSD 70, BE 24, PCP 16, CDS 10, PAN 8, CH 3, IL 3, LIVRE 2, AL 1, MRPP 1, RIR 1) num cenário em que apenas PS e PSD perdiam deputados.

Mas o que acontece, é o oposto. É a divisão do eleitorado em vinte e dois subconjuntos (é quase risível que um eleitorado nacional tão pequeno consiga ser dividido em vinte e duas partes) que elegem um número reduzido de lugares na assembleia e que, assim, têm maior probabilidade de ir calhar aos maiores partidos. É xeque-mate.

Para caricaturar este efeito, debrucemo-nos sobre a situação extrema mas teoricamente sensata e geograficamente representativa de cada concelho do país eleger um de trezentos e oito deputados à assembleia (tantos quantos os municípios). Neste caso, das eleições de 2019, apenas dois deputados em trezentos e oito é que não pertenceriam ao PS (223 deputados) nem à coligação PSD-CDS (83 deputados).

A fragmentação do eleitorado leva a uma redução brutal do espetro de oferta partidário para a maior parte dos portugueses. Atualmente, um eleitor da Guarda, de Bragança, de Castelo Branco ou dos Açores vê no boletim mais de uma dezena de partidos mas sabe que na realidade o seu voto só contará para eleger deputados dos dois maiores partidos. Para um eleitor de Coimbra, de Leiria, de Viseu ou da Madeira é praticamente uma impossibilidade, à data de hoje, eleger um deputado do PCP, do PAN ou da IL.

Os milhares de votos válidos por todo o país que não contribuem nem direta nem indiretamente para a eleição de nenhum deputado, desde o lisboeta que votou PCTP/MRPP ao eborense que votou PPD/PSD são simplesmente desconsiderados. Chamemos-lhes ignorados. Poder-se-ia dizer desperdiçados. Em 2019, houve mais de 720.000 votos (válidos) ignorados, que não contribuíram para a eleição de nenhum deputado. E este valor não inclui os votos em branco (129.610). Numa tentativa de representar todos os cidadãos, de todos os distritos, regiões autónomas e estrangeiro, o nosso sistema eleitoral deixou de fora, em 2019, 850 mil portugueses que foram votar e não ficaram representados na Assembleia.

Se este sistema geograficamente balanceado pode fazer muito sentido em países de maior dimensão e que resultam da união federal de diferentes estados com jurisdição ou constituição própria, como é o caso dos Estados Unidos ou da Alemanha (e nem a Alemanha utiliza um sistema eleitoral exclusivamente de representação proporcional como Portugal), é mais difícil compreender que faça sentido num país com menos de dez milhões de eleitores e cujas clivagens regionais são menos significativas. Por outro lado, sabemos que, na realidade, as listas partidárias de cada círculo eleitoral acabam por incluir candidatos de todo o país, habilmente distribuídos pelos vários círculos consoante as expetativas dos resultados.

Voto conformado

Mas o terceiro e último trunfo dos grandes partidos emana dos dois anteriores e é talvez o maior de todos. É que se aceitarmos que o nosso sistema beneficia os partidos mais votados e em certas zonas do território nacional e do estrangeiro de uma forma tão gritante, não podemos deixar de considerar a possibilidade de os eleitores se adaptarem ao jogo e começarem a alinhar na perversão das suas regras. O voto do eleitor supra-mencionado da Guarda, de Bragança, de Castelo Branco ou dos Açores será silenciado se ele não se comprometer com um voto no Centrão. E é ingénuo achar que ele não tomará uma decisão com esta consciência. Mais, qualquer eleitor fora do distrito de Lisboa ou Porto não terá grandes hipóteses de eleger um deputado dos partidos menos representados. Isto demoverá muitos dos eleitores de votar nesses partidos minoritários, contribuindo para os manter reduzidos. Ignorar este ciclo vicioso pode ser conveniente, mas é desonesto.

Nas passadas legislativas, houve centenas de milhares de votos ignorados e só podemos concluir que este valor já é encolhido graças ao “voto útil”, conformado, que foge deste quadrante minoritário ignorado para se juntar às candidaturas ganhadoras. Quão mais dispersos não estariam os votos pelas dezenas de partidos e coligações se os eleitores não soubessem a priori que o jogo está viciado e que na realidade a escolha é bem mais reduzida?

Podemos até inferir que a participação cívica democrática seria maior se a oferta partidária não estivesse reduzida a dois ou três partidos na maior parte do território. De facto, por duas eleições legislativas consecutivas que os três distritos que elegem maior número de deputados – e portanto onde é possível eleger maior variedade de partidos – são aqueles que registam menores níveis de abstenção.

Sei que, numa altura de aparente desespero por estabilidade, urge encontrar maiorias e não fragmentar um parlamento em crescente compartimentação. Mas a concentração de votos ao centro deve emanar naturalmente de uma distribuição normal de orientações políticas e não pela imposição de sistemas eleitorais viciados.

As regras da nossa democracia oferecem vantagem aos dois partidos mais votados, ignoram votos minoritários e condicionam a liberdade de qualquer voto que se pretenda útil. O resultado de dia 30 de janeiro será semelhante ao de 2019? Talvez. E se for já sabemos porquê.