3h00 da madrugada. 2 de março de 87. Casalito, Marinha Grande. Sandra corre apavorada. Escapa à faca com que o pai matara no pinhal a mãe e a irmã. Na praia, entre o denso nevoeiro, há mais 5 corpos

A macabra história de Vítor Jorge, o Mata-Sete

Os trinta anos do crime do Osso da Baleia em quatro capítulos

A hora de saída era às 17h30 e os inspectores seniores não perdoavam, só mesmo os novatos é que ficavam até mais tarde, para mostrar vontade e trabalho. Quando o telefone do piquete tocou na divisão da Polícia Judiciária de Coimbra, perto das seis da tarde do dia 2 de março de 1987, só Diamantino Carvalho e outro estagiário lá estavam para atender. Do outro lado, ouviram o comandante do posto da GNR de Leiria, com voz grave: “Está aí alguém? Precisamos de ajuda, há muitos mortos”.

Diamantino Carvalho pensou que era praxe, tinha tomado posse seis meses antes, no primeiro de setembro de 1986, 28 anos acabados de celebrar, só podiam ser os mais velhos a fazer pouco dele. Mesmo assim, tratou de dar seguimento ao assunto: “Vou diligenciar no sentido de alguém ir aí ter”.

Não havia telemóveis, ligou para todos os colegas e superiores, não conseguiu chegar à fala com nenhum. Ou não lhe atendiam o telefone, ou eram as mulheres que lhe diziam que os maridos não estavam em casa, uns tinham saído para ir buscar os filhos à escola, outros para ir às compras. “Falei com o meu colega. Já tínhamos ido para o terreno em acompanhamento, enquadrados por gente com muitos anos de serviço. E havia um perito de serviço, que conseguimos levar. Fomos andando para preservar a cena, na altura os tipos da GNR mexiam em tudo, não faziam perímetro de segurança, tocavam nos mortos à procura de documentos, uma desgraça”, recorda, 30 anos depois.

Mal sabia que ia ter de fazer todo o trabalho e que ninguém chegaria entretanto para ajudar. Muito menos que estava prestes a deparar-se com os crimes mais macabros que Portugal tivera até então e a conhecer aquele que entraria para a História como o Mata-Sete, o maior mass murderer do país.

Menos de 24 horas antes, por volta das 3h00 da madrugada, vários moradores de Casalito, uma pequena aldeia na zona da Marinha Grande, tinham acordado sobressaltados, com alguém que desesperadamente lhes tocava às campainhas e esmurrava as portas.

Com medo, ninguém abriu. Na rua deserta e escura, Sandra Maria Simões Jorge, apavorada, viu um carro em manobras, junto a uma casa, e fugiu nessa direção: “O meu pai matou a minha mãe e a minha irmã e quer matar-me a mim também”, gritou-lhe.

O homem, que vinha de um café numa localidade vizinha, o único das redondezas aberto àquela hora, ainda hesitou, mas em vez de fugir acabou por socorrer a rapariga, de apenas 14 anos. “Ficou cheio de medo, mas pegou nela, meteu-a no carro, e levou-a para o café. Depois chamaram a GNR”, recorda o irmão do benfeitor.

Dois dias mais tarde, às 15h30, depois de ter sido procurado em pinhais e casas de familiares e amigos, Vítor Jorge era finalmente detido. Foi Matilde Louro Pinheiro, antiga vizinha dos avós na aldeia de Casais d’Além, onde nascera e vivera nos primeiros anos, que o encontrou, deitado no chão de uma casa em ruínas.

Foi quando os primeiros guardas chegaram que a tragédia começou a revelar-se: Vítor Manuel Simões Jorge, 38 anos, pai de Sandra, desde 1974 contínuo e cobrador da agência do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa na agência da Marinha Grande e fotógrafo de casamentos e baptizados nas horas vagas, tinha assassinado Carminda da Costa Simões, sua mulher, de 36 anos, e a filha Anabela, de 16, num pinhal entre as aldeias de Casalito e Amieira, onde moravam.

Horas antes, o homem, natural da aldeia de Calvaria de Cima, Porto de Mós, tinha chegado a casa e acordado cada uma delas à vez, sempre sob o mesmo pretexto: tinha atropelado um homem na estrada e precisava de ajuda para o socorrer. Primeiro levou a mulher, que matou pelas costas, com cinco facadas, depois a filha mais velha, com o mesmo número de golpes. Finalmente foi buscar a filha do meio. Para não perder tempo — ou para não se perder ou desorientar, no escuro e entre viagens —, deixou um tijolo na estrada a marcar o sítio onde tinha de enveredar pelo meio das árvores para dar seguimento à matança da família.

Quando Sandra chegou ao pinhal viu logo o cadáver da mãe e o corpo inanimado da irmã que, a custo, ainda respirava. Implorou ao pai que chamasse uma ambulância e que a salvasse, mas ele não cedeu: “É tarde demais”. Seria: Anabela viria a sucumbir minutos depois por asfixia, tinha sangue na cavidade pulmonar.

Sandra rogou-lhe que a poupasse, lutou para tentar tirar-lhe a faca, feriu-se enquanto se debatia, acabou por conseguir partir a lâmina, que caiu ao chão, e vergar o pai: “Vai e cuida do teu irmão. Tens muito para sofrer”. Explicar-se-ia ele mais tarde às autoridades: “Ainda tentei atirar a faca à Sandra, mas já foi sem força. Já tinha perdido a raiva. Já não era aquilo que queria fazer. Tinha desaparecido o peso no coração. Mas antes, quando as levava para o pinhal, não via nada. Só tinha aquela ideia na cabeça… matar, matar, matar”.

Horas mais tarde, depois de Vítor Jorge ter fugido na sua Renault 4L branca e de a GNR ter socorrido Sandra e descoberto os cadáveres da mãe e da irmã, o irmão mais novo, também Vítor, de apenas 10 anos, foi encontrado em casa, na própria cama, a dormir, com uma “elevada quantia de dinheiro a seu lado”, escreveu o Correio da Manhã. Não tinha dado por absolutamente nada.

Este foi o carro que Vítor Jorge conduziu na noite em que matou sete pessoas, entre a Praia do Osso da Baleia e o pinhal de Leiria

Lusa

A vizinhança entrou em pânico. Vítor Jorge tinha assassinado a família e andava a monte, mas entretanto até tinha tido o desplante de ir a casa trocar de roupa e de deixar as calças e a camisola ensanguentadas enrodilhadas no chão. Pouca gente acreditava na tese, transmitida pela filha sobrevivente, de que teria desaparecido para se suicidar. O homem, tão conhecido pela pacatez fora de portas como pela severidade (passe o eufemismo) dentro delas, só podia ter enlouquecido. Quem sabe o que iria fazer ou quem iria assassinar a seguir?

Mas a resposta já estava nas mãos da GNR: muito pior do que aquilo que Vítor Jorge se poderia preparar para fazer era seguramente aquilo que já teria feito. À filha Sandra, antes de desaparecer, Vítor tinha revelado por onde andara e o que fizera durante o resto da noite: “Na praia onde estivemos hoje, matei mais cinco”.

A descrição é de Paul Ames, jornalista freelancer britânico a viver em Lisboa que, em abril de 2015, recomendou o local na CNN: “Os amantes da solidão podem encontrar milhas e milhas de areia, para norte e para sul, a partir do único bar da Praia do Osso da Baleia”. Se hoje continua a ser verdade, só mesmo quem conheceu o areal (o único do concelho de Pombal) em 1987 pode atestar como era ainda mais isolado, deserto e selvagem. “Ninguém vinha para aqui, não havia nada, o bar é recente. Era uma praia completamente deserta, chegava-se cá por uma estrada florestal, primeiro de alcatrão meio solto, depois de terra batida, ladeada por mata de pinhal completamente cerrado. Não se via o mar de fora, as dunas eram mais altas, claro que não existiam passadiços. Quando vim cá a primeira vez estava muito nevoeiro, andei com outro jornalista, o Valdemar Pinheiro, a tentar descobrir um dos cadáveres”, revela Carlos Ferreira, então jovem repórter de 19 anos, correspondente avençado do Correio da Manhã em Leiria (ganhava 3.500 escudos por mês, hoje o equivalente a 55 euros, de acordo com a taxa de inflação; seria aumentado depois do caso do Osso da Baleia).

Carlos Ferreira tinha 19 anos e na altura cobriu todo o caso para o Correio da Manhã

HUGO AMARAL/OBSERVADOR

Assim que a GNR soube que existiriam outros cinco mortos, pôs-se a caminho da praia, a 48 km. Eram 17h00 do dia 2 de março quando os militares descobriram três cadáveres na zona das dunas — a seguir deram o alerta para a PJ de Coimbra. “Não se via um palmo à frente do nariz, tal era o nevoeiro. Comunicámos com a GNR e foram eles que nos guiaram até à praia”, recorda Diamantino Carvalho. “Parecia um campo de batalha, estavam lá três corpos. Fui vê-los, tentar perceber como teria sido. Entretanto, começou a juntar-se gente: estava lá a GNR, a Guarda Fiscal, a Guarda Florestal e a Polícia Marítima, todos a tirar notas. Mandei vedar a zona. Entretanto, já tinham levantado os outros corpos do pinhal, nunca percebi como”.

No areal estavam Luís Miguel Simões Teixeira, de 17 anos, Maria do Céu Oliveira Araújo, de 20, e Leonor de Santos Tomás, 24 anos festejados na noite do crime, no lugar da Ilha, no concelho de Pombal, a pouco mais de vinte quilómetros de distância da praia. As identificações das vítimas, mortas a tiro de caçadeira e à paulada, foram conhecidas de imediato.

Vítor Jorge na reconstituição dos crimes da Praia do Osso da Baleia

Arquivo DN

Com a ajuda dos familiares, rapidamente se reconstituiu o filme das últimas horas de vida dos três: convidados por Leonor, a viver e trabalhar em Coimbra nas limpezas do hospital, para passarem o fim de semana em casa da mãe, na Ilha, tinham festejado no domingo o seu aniversário e saído de lá já de noite, rumo à estação de comboios da Guia, a menos de sete quilómetros.

Detalhe: tinham ido à boleia de Vítor Jorge, um amigo de Leonor, fotógrafo de casamentos e baptizados, que também tinha estado na festa, numa Renault 4L branca. Detalhe número dois: com eles seguiam também outros dois amigos, Isabel Fonseca Moreira, 21 anos, e José Pacheco, seu namorado, de 22 anos, aspirante da Força Aérea.

Agora, o acesso à praia faz-se assim. Antes era pelo meio do pinhal, poucos o conheciam

HUGO AMARAL/OBSERVADOR

Rapidamente se fizeram as contas: três cadáveres na praia mais dois desaparecidos era igual a cinco. Com as duas vítimas do pinhal, o total era sete. Vítor Manuel Simões Jorge matara sete pessoas, duas da própria família — e ainda tentara assassinar mais uma, a filha Sandra, de apenas 14 anos. Ninguém sabia o que seria capaz de fazer mais. Encontrá-lo era a tarefa mais urgente.

Corria o ano de 1987. Aníbal Cavaco Silva era primeiro-ministro e Mário Soares presidente da República, o Correio da Manhã existia há apenas oito anos e já era especializado em casos de crime — até aqui tudo mais ou menos familiar. Mas os pontos de contacto da realidade nacional tal como a conhecemos não vão mais além do que isto.

Sem telemóveis, internet ou redes sociais, os crimes de Vítor Jorge, cometidos na madrugada de domingo, de 1 para 2 de Março, só chegariam ao conhecimento do país na manhã de dia 3, nas edições dos matutinos Correio da Manhã e Jornal de Notícias — e a conta-gotas. “Não era nada como agora, enviava os textos por telex e os rolos fotográficos pela rodoviária. A edição fechava às 16h30, portanto, para chegarem a tempo tinham de seguir de Leiria no máximo até às 13h30. Depois ligava para o jornal, que mandava um paquete para o terminal, para ir apanhar a encomenda. Quantas vezes não telefonei a dizer que os rolos iam com um tipo vestido de azul ou de outra cor qualquer”, explica Carlos Ferreira.

Era terça-feira de Carnaval. Entre fotografias de corsos e desfiles; estatísticas de imigração (viviam então no País 10.217 estrangeiros, a maioria natural de Cabo Verde); e anúncios do advento da gasolina sem chumbo, “menos poluente”, lá surgiram os primeiros ecos de uma história que já se dizia de horror, mas de que não se sabia sequer metade: “Crime horrendo na Marinha Grande: matou mulher e filha com faca de cozinha.”

A agência Lusa, ao fim dessa mesma manhã, atualizaria a notícia: “Tem cabelo e bigode pretos, usa óculos e mede um metro e 70 o presumível assassino de sete pessoas na zona de Leiria”. Nas redondezas, apesar da possibilidade de suicídio, a alcunha começava a pegar e o medo crescia. Garante Carlos Ferreira, jornalista e filho do então comandante da GNR de Leiria, na altura com morada no interior do quartel, que não havia quem não temesse o Mata-Sete. “Até os guardas andavam à procura dele, mas não o queriam encontrar, estava toda a gente aterrorizada”.

Na praia, logo na noite de segunda-feira, Diamantino Carvalho tinha encontrado um pedaço de cartão junto ao corpo de Leonor. “Isto foi porque tu quiseste”, podia ler-se de um lado. “Os outros foram por arrastamento”, estava escrito no verso. “Ele próprio teve a consciência de que estavam no local errado à hora errada”, analisa o inspector, trinta anos depois.

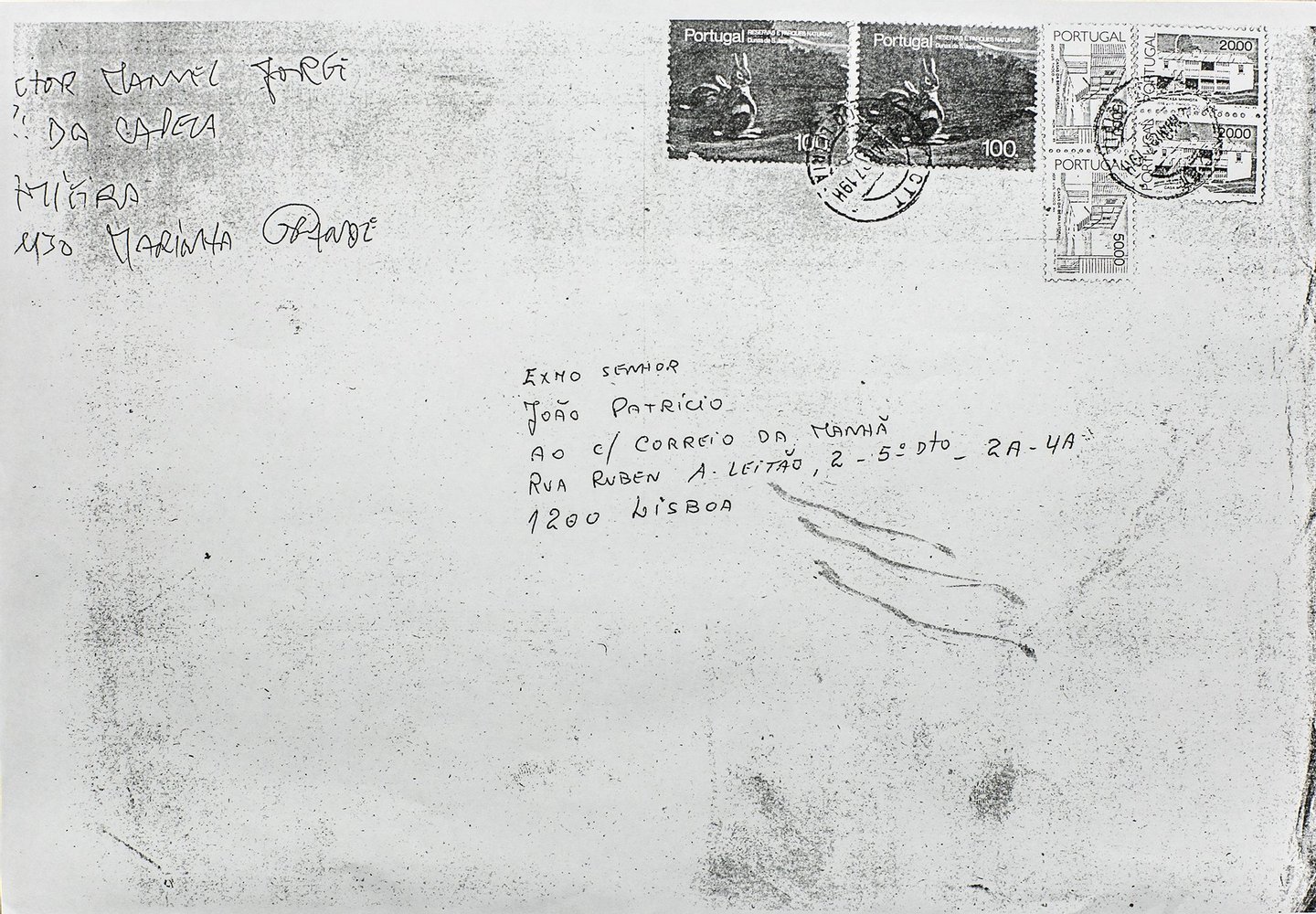

O envelope enviado pelo assassino para o Correio da Manhã

Como se descobriria com o passar das horas e dos dias, Vítor Jorge tinha deixado muito mais pistas. Primeiro, dentro do carro, encontrado nessa noite junto a Calvaria: “Estava tudo lá: as armas, papéis, carradas de objectos. Havia um papel que dizia: ‘Mato a minha mulher porque não era virgem quando casou, mato as minhas filhas para não serem pasto para os prazeres do mundo, poupo o meu filho para perpetuar a semente do mal’. Também deixou uma cassete gravada, uma coisa horrorosa, com uma voz monocórdica, filosofia barata. Merecia ter sido dado como inimputável. As pessoas acham que é melhor do que ser julgado mas não é, não é mesmo”, diz o inspector da PJ, entretanto reformado.

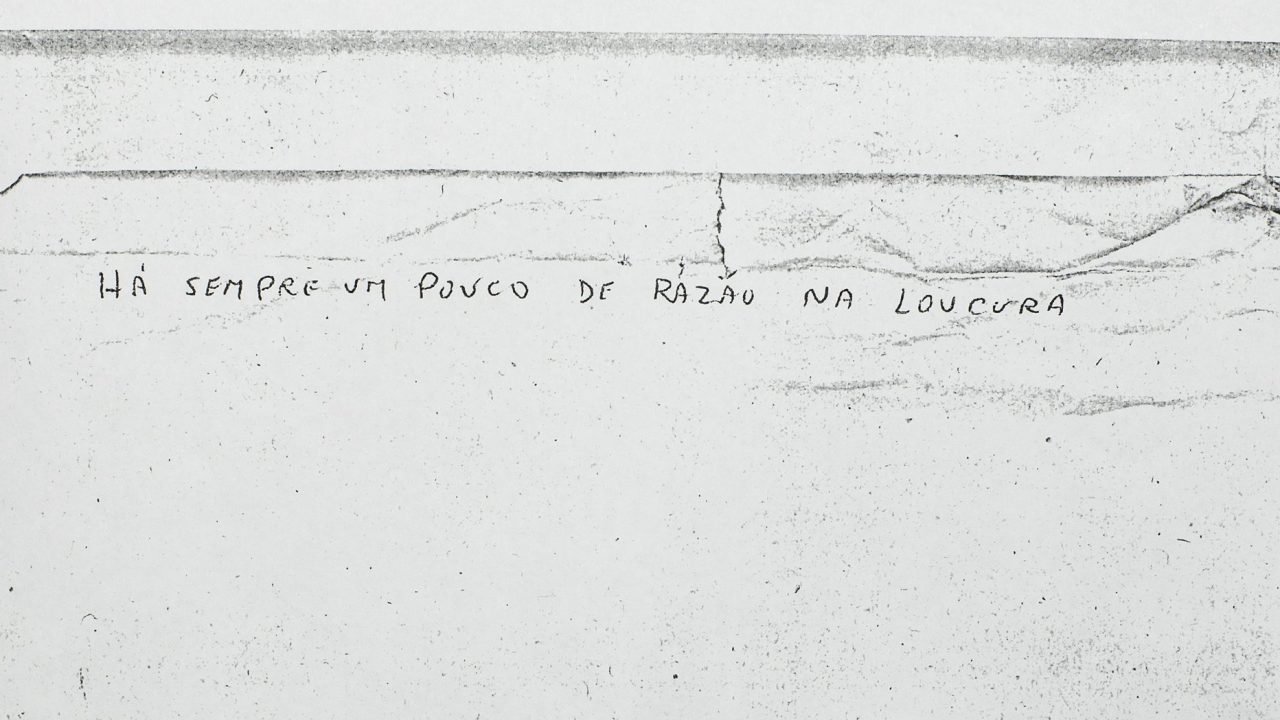

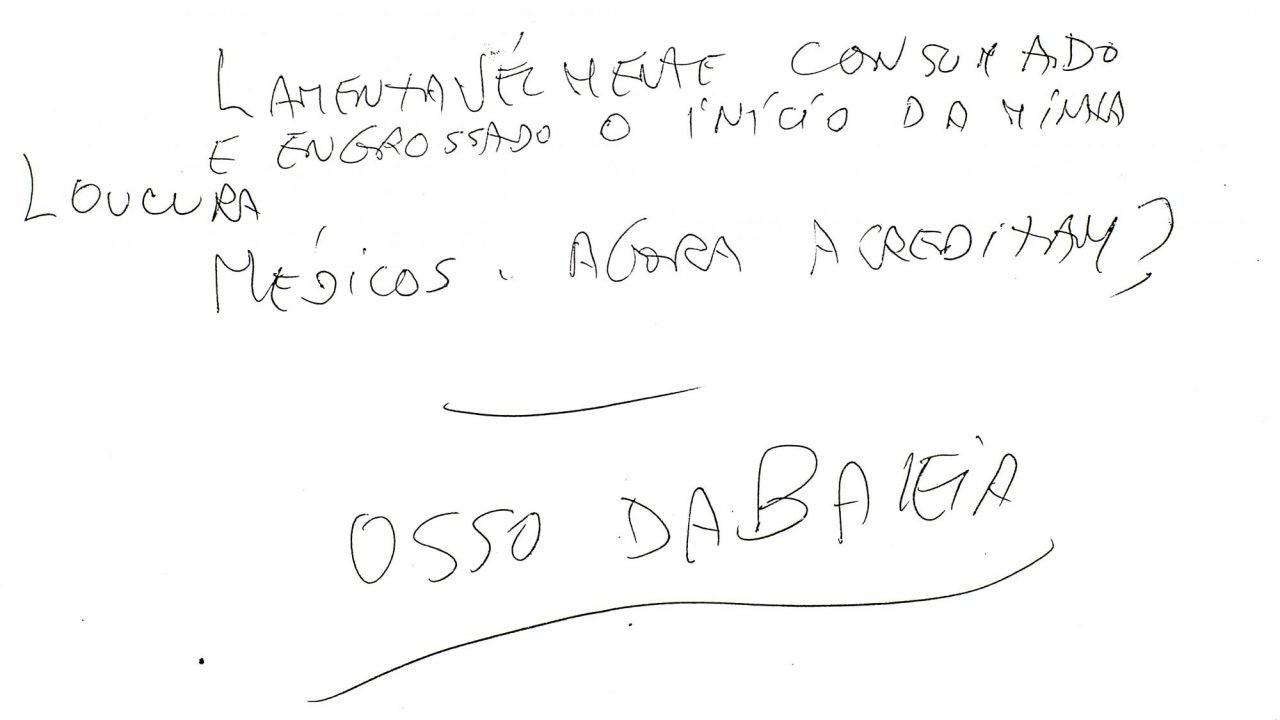

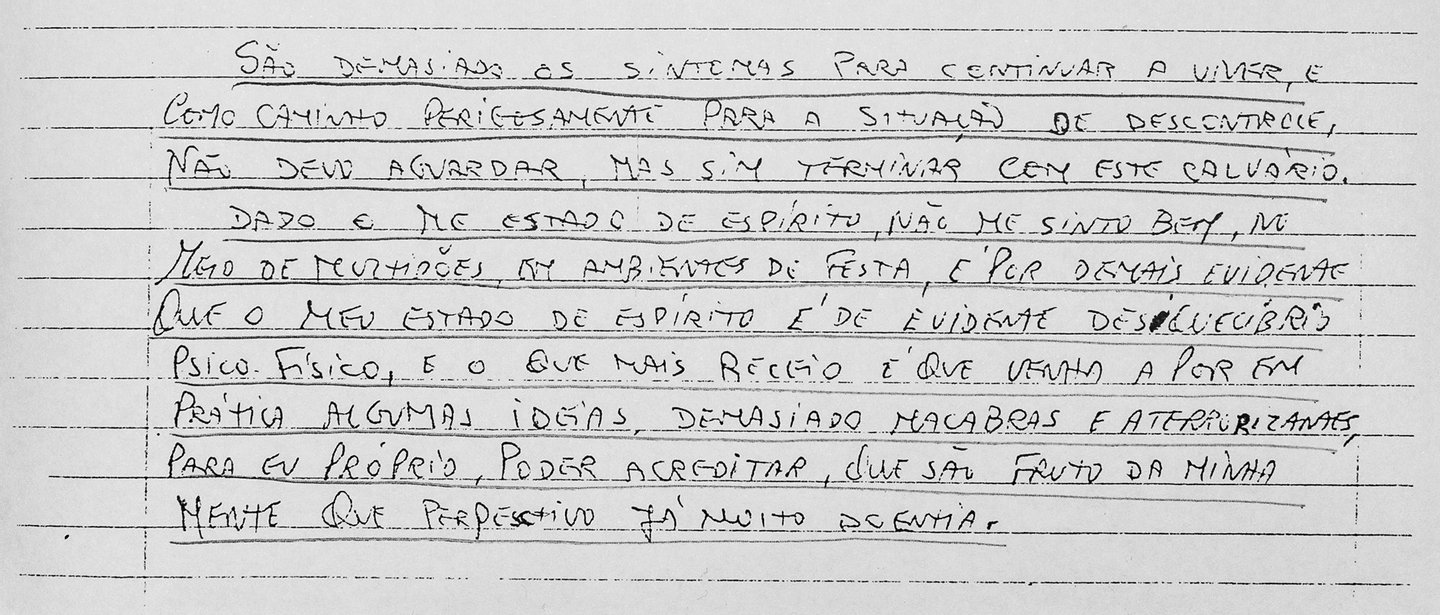

Dias depois, chegaria um envelope à redacção do Correio da Manhã, à época na Rua Ruben A. Leitão, em Lisboa, enviado da estação de correios de Santana, em Leiria. À cabeça, estava uma página em branco, com uma só frase em letra maiúscula, mas certa: “Há sempre um pouco de razão na loucura”. A seguir, outra mensagem, já menos composta: “Lamentavelmente consumado e engrossado o início da minha loucura. Médicos, agora acreditam? Osso da Baleia”.

E a carta enviada ao jornal

Dentro do envelope, remetido logo após os crimes (o carimbo é de 2 de março, às 19h00), havia uma cópia do diário do assassino; registos médicos que dão conta de úlceras e gastrites; recibos de ordenado (recebia cerca de 36 contos em 1983, o equivalente hoje a 1.074 euros, de acordo com a taxa de inflação); e mensagens endereçadas ao Presidente da República (“V. Exa. deverá promulgar a pena de morte para os seguintes crimes: assassínio, incendiários, violadores de menores, traficantes de droga”) e ao Papa João Paulo II (“Não permita V. Exa que grande parte dos seus padres se aproveite da inocência e da confissão das raparigas para de uma forma chantagista as levar a ter relações com eles”).

Um pormenor da carta

Havia também uma missiva escrita para Carminda, com uma nota — “Esta carta foi entregue à minha mulher no dia 24 de Agosto de 1983, após violenta e desagradável discussão” —, a corroborar a tese, ainda hoje sustentada pelas vizinhas da Amieira, de que a mulher seria vítima de violência doméstica. “Nunca se humildou ao seu marido, refilou sempre se ele lhe dava uma bofetada ou duas, provocadas pelas suas provocações constantes, virava-se a ele numa flagrante prova de falta de respeito, pois não aceitava o castigo que eventualmente lhe poderia ser imposto”, pode ler-se na carta, de seis páginas.

Uma vizinha, que ainda não quer ser identificada, enquadra o casamento: “Ela e a irmã eram umas moças de Viseu que foram servir para Lisboa. Foi lá que a Carminda conheceu o Vítor Jorge. Era uma pessoa muito simples, foi criada, tinha mesmo de ser. Casaram porque ela engravidou, às vezes dizia-me que ele tinha querido que ela abortasse, ela é que nunca aceitou. Havia zaragatas, elas estavam sempre sozinhas em casa, ele é que entrava e saía, não lhe era fiel, queixava-se muitas vezes de que ele andava pela rua noites inteiras”.

Trinta anos depois, a casa térrea de três quartos com escritório onde a família morava foi vendida duas vezes, mas continua por ocupar. O pinhal onde Vítor Jorge matou a mulher e a filha já nem sequer existe — cedeu o lugar à auto-estrada do Norte. Ainda assim, os moradores da Amieira continuam a fazer questão de manter distância do assassino.

A casa da família já foi vendida duas vezes mas continua sem ninguém

A forma como tudo se desenrolou a partir das primeiras notícias pode ajudar a explicar o terror; e o facto de, no diário, Vítor Jorge ter deixado um plano de aniquilação de outras catorze pessoas, com as respetivas iniciais (só as da filha Anabela e de Leonor Tomás constavam de entre o rol de pessoas que efetivamente assassinou). “O sub-gerente do banco era um dos que se dizia que ele queria matar. Até ele ser preso, nunca mais ninguém o viu, desapareceu!”, recorda Diamantino Carvalho.

A violência com que os crimes foram cometidos também terá pesado para espalhar o pânico. “Até ao Meia Culpa, este foi o maior crime de mass murder em Portugal. E mesmo assim, teve contornos muito mais macabros, os outros desgraçados morreram queimados, foi horrível, mas o Vítor Jorge matou a tiro de caçadeira, a tiro de pistola e até à paulada. Uma das raparigas foi morta assim, com um pedaço de pinheiro que ele cortou e usou como marreta, estava irreconhecível. Ainda conseguiu fugir mas não conseguiu esconder-se caladinha, devia estar em pânico, ele seguiu-a pelo som”, diz o inspetor.

O pinhal onde matou a mulher e a filha já não existe. Agora passa lá a autoestrada

HUGO AMARAL/OBSERVADOR

Na terça-feira, dia 3 de março, pelas 10h00, o corpo de José Pacheco foi devolvido pelo mar, com seis buracos do tamanho de berlindes debaixo do braço, na parte lateral do torso: “Tentou defender-se. Foi atingido por uma caçadeira de zagalote, uma espécie de chumbo para caça grossa, e foi a curta distância”, explica Diamantino Carvalho. “Com o cano liso das caçadeiras, os projéteis têm tendência a dispersar-se, o facto de os buracos estarem juntos indica que o disparo foi próximo.”

Dois dias mais tarde, às 15h30, depois de ter sido procurado em pinhais e casas de familiares e amigos, Vítor Jorge era finalmente detido. Foi Matilde Louro Pinheiro, antiga vizinha dos avós na aldeia de Casais d’Além, onde nascera e vivera nos primeiros anos, que o encontrou, deitado no chão de uma casa em ruínas.

Há três noites que os cães não sossegavam, alguma coisa de errado havia ali, contou na altura aos jornais. Pé ante pé, aproximou-se, para ver se era mesmo Vítor Jorge. Bastou-lhe vislumbrar o bigode para ter a certeza: “Reconheci-o porque éramos amigos de há muitos anos”, citou o Diário de Lisboa.

Perto do homem, desacordado, Matilde Pinheiro viu um par de sapatos molhados, umas folhas de papel escritas (“Na cidade mudei de ideias, senti que a solução era morrer lentamente à fome e à sede… queria um castigo pelo que tinha feito. Tinha intenção de morrer na Calvaria, onde tinha nascido, na casa para castigar a minha mãe”) e duas de eucalipto — também com umas garatujas, analisadas depois pela polícia: “Foram duas noites muito duras: despedi-me da minha mulher e da minha filha com muita mágoa, de uma forma muito trágica, pois estimava-as muito”.

Vítor Jorge no hospital depois da detenção

LUSA

Faminto, desidratado, febril e ferido numa perna, Vítor Jorge, até então possível suicida, pediu aos militares que não o matassem e não ofereceu resistência à prisão. De ambulância, transportaram-no para o Hospital Distrital de Leiria onde ficou internado, numa enfermaria isolada e sob vigilância policial.

Detido no dia 5 de março, quinta-feira, confessou-se no sábado ao capelão da prisão. Comungou e terá colaborado sempre com a polícia. Na sexta-feira seguinte, 13 de março, seria levado à praia do Osso da Baleia pelo juiz de instrução criminal de Leiria, Eduardo Correia Lobo, sem algemas e vestido à civil, para uma reconstituição do crime.

Vítor Jorge na reconstituição do crime na praia do Osso da Baleia

Arquivo DN

Até lá, e enquanto o corpo de Isabel Moreira não aparecia, os jornais, pouco habituados a notícias do género, foram discorrendo sobre orgias desbragadas de droga e sexo. As famílias das vítimas, ultrajadas, desmentiam — “Admitindo a hipótese de ela ter gostado dele, julgo que amar não é pecado que mereça castigo. Mesmo que fosse prostituta não merecia morrer assim”, chegou a dizer a irmã de Leonor Tomás, apontada por Vítor Jorge como sua namorada há mais de um ano (e mais nova do que ele 14 anos).

O assassino, que entretanto confessara os crimes, ajudava a apimentar o enredo: a vítima era ele, tinham-lhe batido com um pau e tentado obrigá-lo a ter sexo em grupo, não lhe tinha restado outra opção se não matá-los.

As várias capas e páginas de jornais sobre o crime

Nas bancas de Lisboa, Porto e Coimbra, noticiou a Lusa, os diários quase esgotaram — e o Jornal de Notícias aumentou mesmo a tiragem em 25%, para satisfazer a procura. A cobertura mediática teve direito a entrevistas com especialistas (como o psiquiatra David Payne Pereira, que especulou sobre o “tigre interior” que o homicida tinha deixado “rugir” sete vezes), pedidos de retratação por parte do Sindicato dos Bancários, inconformado por o assassino ser associado à profissão, e descrições opinativas sobre as refeições do detido — “Codornizes com arroz e batata frita (comidas com grande apetite para quem dizia sofrer de graves doenças), foi o jantar de ontem à noite de Vítor Manuel Jorge, na Cadeia Regional de Leiria”, escreveu a 9 de março de 1987 o Diário de Lisboa.

A cereja seria colocada no topo do bolo quando, em plena sexta-feira dia 13 de março, durante a reconstituição do crime no areal do Osso da Baleia, o cadáver de Isabel Moreira, o sétimo, deu à costa. “Estávamos a meio da coisa quando aparece um gajo de jipe a dizer que mais a norte, na zona da Leirosa, tinha aparecido um corpo. Só o vi no dia da autópsia, da cintura para cima estava toda roída, mas para baixo não. As meias de nylon preservaram-lhe as pernas, explicou-nos o médico”, lembra Diamantino Carvalho.

Vítor Jorge explica à polícia como matou as cinco pessoas na praia

Arquivo DN

A palavra que escolhe para descrever a postura do assassino durante a reconstituição dos crimes diz tudo: “Frieza”.“Quando fomos ao pinhal, uma colega fez de vítima e ele, muito calmo, foi demonstrando: espetei assim, espetei assado. O meu chefe estava desvairado, tivemos de o agarrar e mandar para o carro. A ideia com que fiquei foi que ele liquidou primeiro o paraquedista [José Pacheco], que era o único que lhe podia fazer frente. Os outros… eles vinham de uma festa, estou convencido de que alguns tinham bebido demais… O outro moço era fraquito. E elas entraram em pânico, só uma é que conseguiu fugir e mesmo assim deixou-se apanhar.”

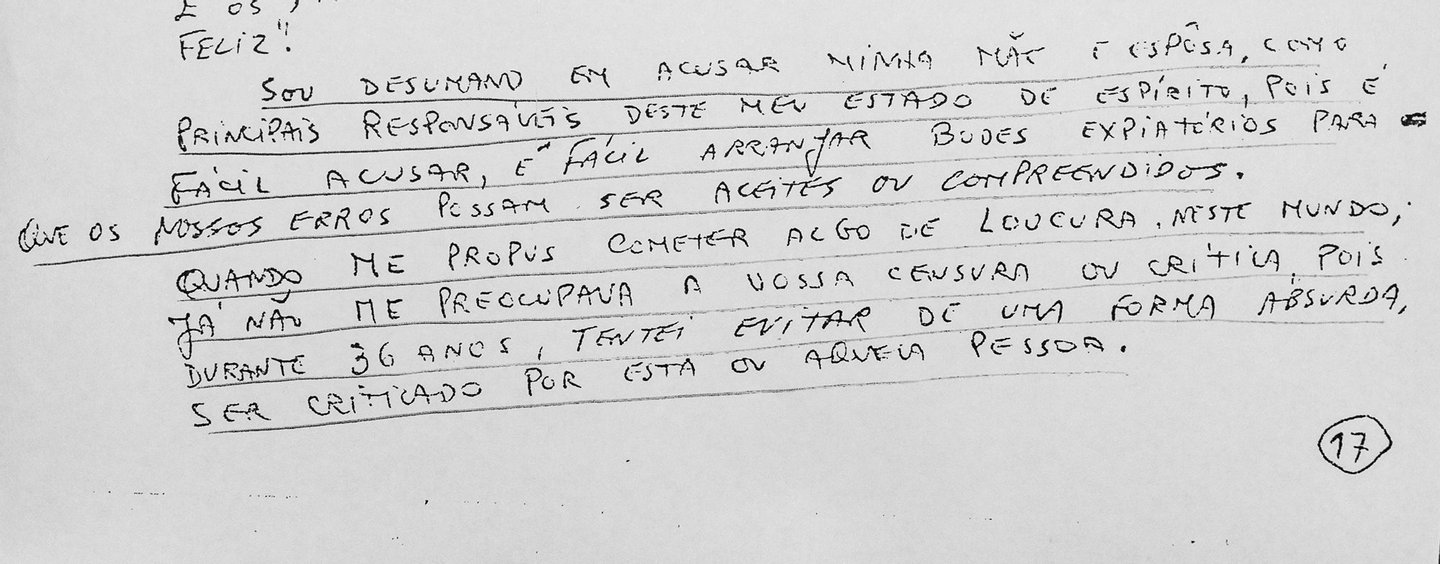

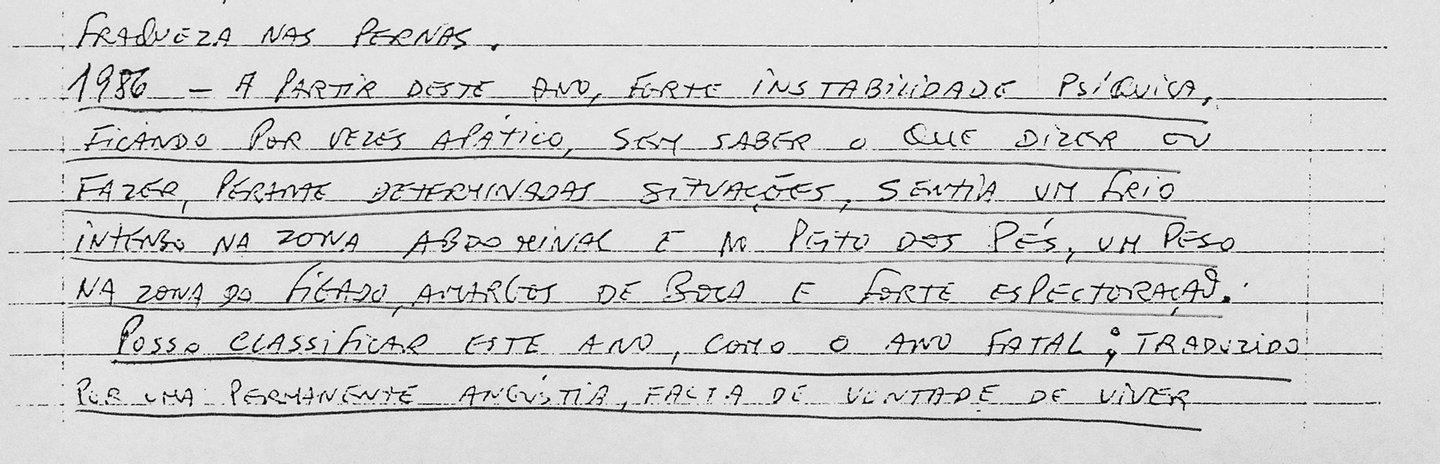

Apesar de ter confessado os sete homicídios e de ter abandonado, dentro da Renault 4 L, o diário onde explicava que planeava uma série de outros mais, colocou-se a questão: Vítor Jorge devia ou não ser julgado?

O seu diário, publicado à época em vários tomos pelo Correio da Manhã, revelava um homem torturado e traumatizado, que há vários anos vinha preparando e adiando a chacina que acabou por concretizar na praia do Osso da Baleia. E que planeara outras: “Em 12 de Setembro de 1986, pensei no que seria necessário fazer para poder arrasar a fábrica de material de guerra de Braço de Prata e como seria catastrófico para a grande Lisboa. Se me fosse dada essa possibilidade, seria eu o portador de uma bomba que aniquilaria uma parte deste País. Por outro lado [queria] criar um engenho explosivo de grande potência para poder colocar numa das grandes discotecas do distrito, Kiay, Sunset, Rio Mar. ‘Apenas’ para desfrutar do prazer mórbido de sentir os gritos de morte, em paralelo com o prazer da dança”.

Abandonado pelo pai, que só o viria a reconhecer depois de adulto, e nascido prematuro, ao fim de apenas sete meses de gestação, no dia 2 de novembro de 1949, Vítor Jorge foi criado pelos avós até aos 8 anos. No seu diário, descreve-se como um homem que padece de uma “neurose obsessiva”.

A culpa? Tirando a responsabilidade que imputa a um tio a quem viu, com apenas 5 anos, matar as duas filhas bebés, é essencialmente das mulheres. Das da sua vida, sobretudo. Mas também de todas as outras. “Devo afirmar, obcecado ou não, que três mulheres ajudaram a cavar a minha cova: minha mãe, minha mulher e minha filha. Quando uma mãe deseja ver o seu filho morto, a vê-lo casado, quando a esposa diz para o marido mata-te, e quando a filha grita eufórica ‘até que enfim, o pai pensa no divórcio’; que mais resta afinal? Que objectivos mais se vislumbram no horizonte de um homem marcado?”

Excerto do diário de Vítor Jorge

D. R.

Primeiro a mãe. Foi viver com ela num quarto em Lisboa aos 8 anos, e foi com essa idade que a viu pela primeira vez ter relações sexuais. “Assustei-me, fiquei aterrorizado, achei que ela estava a levar pancada. Passou-me pela ideia bater no homem mas fiquei imobilizado, sem conseguir reagir”, disse na fase de instrução do processo.

As memórias marcantes são muitas. “Recordo que entre 1957 e 1959 vivia no quarto da minha mãe, sendo eu obrigado a participar visualmente nos actos sexuais e, altas horas da noite, quando acordava, o espectáculo era sempre o mesmo”, escreveu no diário, onde dá a entender que Maria da Piedade recebia homens a troco de dinheiro, mesmo depois de começar a viver com aquele que viria a ser o pai do seu irmão mais novo, Manuel Marques Ferreira. “Descobri um novo amante da minha mãe. Ele levava-nos para Alenquer, onde me deixavam brincar. Inclusivamente tinham relações sexuais nalgumas noites, enquanto o pai do meu irmão dormia”, escreveu em 1986 a partir de uma recordação amarga de 1962. O irmão, Luís Jorge, nasceria no ano seguinte — tem hoje 54 anos.

Apesar de, já na idade adulta, depois de casar com Carminda e de nascer Anabela, ter chegado a agredir fisicamente a mãe (“Entretanto trouxera outro homem lá para casa, era demais, dei-lhe dois murros”), que acusava de ser contra e de repetidamente tentar minar a sua relação, Vítor Jorge nunca pensou matá-la também.

Queria que sofresse: “Directamente não seria capaz, mas sei que a liquidarei ao fazê-la sentir pela primeira vez a vergonha de ter tido um filho criminoso, criminoso em pensamento desde 15 de Agosto de 1986, e criminoso na prática quando realmente o for, se, mais uma vez faço o apelo a Deus, ele não me levar deste mundo. Talvez no momento de tão nefasta notícia ela sinta quanta vergonha eu passei, luta, amargura e solidão”.

Também não seria sua intenção, pelo menos enquanto escrevia, matar a mulher, Carminda da Costa Simões. O plano não era esse: “Vou então tentar assassinar de uma forma brutal mais duas ou três raparigas e em seguida as minhas filhas. Porquê liquidar as minhas filhas? Para que não sejam pasto dos prazeres dos carniceiros que por aí vagueiam, e como Anabela se relaciona com qualquer um que lhe aparece, sem se importar com sua origem ou estado civil, é uma forma de a ‘poupar’ a desgostos e choques no futuro. Tentar não matar, mas ferir fortemente a minha mulher (para que ela sinta bem na alma o peso da recordação) e poupar o meu filho para que a semente do mal possa perdurar. Em seguida dirijo-me ao local de trabalho e tento liquidar mais dois ou três colegas, um dos quais terá de ser necessariamente o gerente”.

Vítor Jorge conheceu Carminda em 1968, num banco de jardim, em Lisboa — “Ela deu-me trela e eu nunca mais a larguei”. Ele tinha 19 anos e estava desempregado; ela, dois anos mais nova, era criada de servir e tinha um namorado chamado Manuel.

Para compensar, não só também não tinha pais presentes como experimentara uma infância e uma adolescência marcadas igualmente por “constantes situações difíceis”. Esperou por ela. Apenas para se desiludir — e como! — quando pela primeira vez tiveram relações sexuais: Carminda já não era virgem. E Manuel, antes dele, não tinha sido sequer o único, mas isso, lamenta no diário, só viria a saber tarde demais, quando já estava “demasiado preso a ela”.

Ainda tentou acabar tudo, mas não terá sido capaz: “Ela temeu essa minha ideia e me confessou afinal todas as suas aventuras e desventuras. Foi violada pelo patrão aos 14 anos, teve relações com primos, que se serviram dessa violação. Em Lisboa teve relações com outro primo, e mais o tal de Manuel. Era muito pesado para mim toda aquela violência, e naturalmente fiquei fortemente abalado tendo chorado compulsivamente”.

Foram morar juntos no final de 1969, casaram a 27 de junho de 1970, Anabela, a primeira filha, nasceu um mês depois. As discussões, com a mulher e com a mãe, que não gostava dela, eram diárias e acabavam amiúde ao soco: “Minha mãe que nunca viu com bons olhos o meu casamento tratou de tentar envenenar a minha vida, e pouco tempo decorrido numa discussão muito acesa, minha esposa gritou comigo de uma forma muito absurda, fiquei cego e marcado, apenas me recordo de lhe ter dado dois ou três murros, que a deixaram marcada na cara”.

Excerto do diário de Vítor Jorge

D. R.

Um ano depois do casamento, para “desanuviar”, Vítor Jorge arranjaria uma amante, a primeira: “Em Dezembro, devido às constantes zangas entre mim e a minha mulher decidi, para não me sentir tão deprimido, entabular um relacionamento com uma moça de Alcobaça, que estava grávida”.

Não foi a única: “Convém aqui uma chamada de atenção. Em fins de 1977 tive um contacto sexual com uma moça, a minha esposa teve conhecimento e criou um ambiente ainda mais infernoso. Mas esquecia que eu não fumava nem bebia, só trabalhava. Afinal que compensações tinha eu da vida, só trabalho, dor e frustração?”.

E não terá sido também uma solução muito eficaz: até à madrugada de 1 de março de 1987, quando a levou para o pinhal a três quilómetros de casa e a matou, Vítor e Carminda continuaram a discutir quase diariamente. “Estranhamente, no dia em que tudo aconteceu ouvi-os para lá muito felizes, saíram e tudo…”, conta uma vizinha, que assistiu a inúmeras altercações entre o casal. Saber-se-ia a seguir ao crime: tinham ido a um baptizado que acabou cedo e depois deram um passeio em família, o último. Justamente na Praia do Osso da Baleia.

Para sempre por explicar ficou o que finalmente fez Vítor Jorge agir e consumar o plano que há tanto vinha a maquinar, mas Anabela, a filha mais velha, como nunca escondeu o assassino, foi uma das principais motivações para a existência do plano em si. “Desde o Verão de 1982 que comecei a desconfiar de alguns desvios dela. Em 24 de Março de 1986, pretende falar comigo e minha mulher para nos dar conhecimento de que está apaixonada por um rapaz e quer namorar. Esse ‘rapaz’ tem 23 anos, e um filho de 7 anos”, registou o homicida no diário.

Na altura, Anabela tinha 16 anos e quando o pai lhe disse que a proibia de o ver, ela respondeu-lhe que ele não a podia impedir. Vítor Jorge, inconformado, chegou a ir espiá-la à hora de almoço, à saída da papelaria na Marinha Grande onde lhe tinha arranjado trabalho: “Verifiquei, sem surpresa, que se foi encontrar com o referido rapaz. Deixei passar uns minutos mas a impaciência e o desejo de que ela não me viesse a desmentir que os tinha visto juntos ‘obrigou-me’ a dirigir-me a eles. Conversei com ele à espera de uma reacção violenta mas o fulano era esperto, não reagiu e desculpou-se”.

Não queria que Anabela e Sandra seguissem o exemplo das mulheres da família: “No fundo, vivi odiosamente marcado e rodeado por mulheres de larga experiência aventurosa, como a minha mãe, minha mulher, e agora, tudo leva a crer, minha filha. Vou aguardar tranquilamente que uma provável neta prossiga no mesmo caminho? A maioria das mulheres vive unicamente para o prazer da carne, do luxo e ostentação, encobrindo desse modo toda a miséria espiritual que reside dentro dela.”

Nem queria tão pouco que as filhas imitassem os passos das outras, com quem se cruzava nas ruas ou observava através da lente da máquina fotográfica. Como as noivas que se lhe ofereciam com desplante e impudor — e que, em vários casos e apesar da probidade que reclamava para si, aceitou. Os erros e os pecados eram delas — as mulheres —, nunca dele — o homem.

“Das largas dezenas de noivas que fotografei, sete houve que me ofereceram o seu corpo, dias antes de se casarem, duas poucas horas antes da cerimónia do seu casamento. Onze noivas depois de casadas também o quiseram fazer de uma forma descarada; das moças por mim fotografadas, passo a enumerar o nome incompleto das que quiseram manter um relacionamento amoroso neste período de tempo e pela seguinte ordem: Madalena, Teresa, Isabel, Zulmira, Maria do Carmo, Noémia, Paula, Elsa, Inês, Célia, Flora, Margaret, Françoise, Liliana, Ingrid e Jacinta”.

Excerto do diário de Vítor Jorge

D. R.

Ao longo das 104 páginas que compõem o diário, as ideias de assassínio e suicídio, razão e loucura, castidade e devassidão, são repetidas em círculo. Tudo é sexo: “O que eu mais desejei toda a vida foi ter uma relação sexual com uma mulher que fosse ampla e mutuamente desejada. E infelizmente essa situação raras vezes aconteceu. Homossexualidade nunca pratiquei, não pratico, nem praticaria em circunstância alguma, e sexo em grupo muito menos pois classifico de serem uma forma distorcida e aberrante de fazer amor. Quanto a condenar ou não, cada qual é livre de fazer o que muito bem entender com o seu corpo, não é verdade amigos? Não, não é verdade pois quando consciente ou inconscientemente se contraem doenças venéreas estraga-se a harmonia de um lar”.

Depois dos primeiros interrogatórios, apoiados, entre outros, no diário do assassino confesso, e conduzidos por Eduardo Correia Lobo e Maria Jorge, então juízes de instrução criminal de Leiria e da Figueira da Foz, respectivamente (os homicídios tinham sido cometidos em sítios diferentes, sob jurisdição de ambos), entraram em cena os médicos.

Durante meses, após inúmeros exames, testes e avaliações psiquiátricas, especialistas convocados pela defesa (a cargo de Mário Ferreira, defensor oficioso nomeado pelo tribunal) ou pela acusação (Hortênsia Calçada era a procuradora de turno aquando do crime, mas as famílias de algumas das vítimas fizeram questão de contratar advogados de acusação) apresentaram pareceres e esgrimiram posições.

De um lado, a equipa liderada por Eduardo Cortesão, então director do Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, que defendia que Vítor Jorge sofria de “doença mental grave” (esquizofrenia, atiraram os jornais), apresentava um prognóstico “muito reservado” e devia ser internado num estabelecimento de alta segurança. “Há o perigo actual e futuro do cometimento de novos homicídios.”

Do outro, o psiquiatra de Leiria Guilherme Wilson, secundado pelo Instituto de Medicina Legal da comarca, que garantia que não lhe tinha detectado “qualquer sintomatologia psicótica” mas apenas “leves perturbações na estrutura da sua personalidade” — Vítor Jorge devia ser julgado pelos crimes confessados.

Pelo meio, a opinião pública, que seguia atentamente a novela do primeiro mass murderer do país, foi levada a suspeitar até dos médicos: “Fontes ligadas ao processo garantiram-nos, mesmo, que a posição dos médicos pode estar a ser influenciada pelo comportamento do médico que assistiu Vítor Jorge no Centro de Saúde de Leiria e a quem ele revelou que iria assassinar várias pessoas”, escreveu o Jornal de Notícias a 18 de Maio de 1987.

Com o objetivo de protegerem os colegas, ou não, os psiquiatras de Leiria ganharam e Vítor Jorge foi considerado imputável. As únicas notas de culpa para os especialistas a quem pediu ajuda antes dos crimes foram mesmo as que ele próprio escreveu (“Fui fazendo sucessivos avisos da minha insanidade mental, os médicos não acreditaram, só irão acreditar depois dos factos consumados? Se eu conseguir o material bélico, que vou começar a comprar, só a minha morte evitará uma tragédia”). A posteriori acrescentou uma frase ao início do diário: “Lamentavelmente consumado e engrossado o início da minha loucura. Médicos agora acreditam? Osso da Baleia”.

Vítor Jorge a prestar depoimento durante o julgamento, no Tribunal de Leiria

LUÍS VASCONCELOS/LUSA

O julgamento de facto, no tribunal da comarca de Leiria, por um colectivo de juízes presidido por Gregório Simões e um júri de oito pessoas, foi agendado para 23 de novembro e adiado depois para dia 15 do mês seguinte. Vítor Jorge, defendido por Mário Ferreira, apresentou-se, dizem os jornais da altura, com “uma dupla personalidade” — “a do cidadão respeitável incapaz de cometer qualquer acto condenável e do indivíduo possuído pelo demónio”.

Anos antes de o estilo ser popularizado por futebolistas em entrevistas rápidas entre relvados e cabines, o homicida do Osso da Baleia falou sempre de si e dos crimes na terceira pessoa do singular: “O Vítor Jorge tem amargura, frustração e tristeza de ter sido um instrumento… de si próprio, do outro”.

“O Vítor Jorge não acredita em ninguém. Não acredita em médicos, não acredita em padres, em instituições, não acredita em ti, não acredita nos filhos”, disse que tinha dito à mulher depois de, em 1986, ter procurado auxílio em Fátima junto de um padre alemão que recusou recebê-lo.

O sacerdote, como os médicos e os psiquiatras que não lhe deram ouvidos, acusou, era mais culpado da chacina do que ele próprio, que a levou a cabo — “Se Vítor Jorge não tivesse perdido a fé, não teria chegado ao ponto onde chegou”, sublinhou.

Convidado a recordar, passo a passo, os acontecimentos do Osso da Baleia naquela madrugada de 1 de março de 1987, recusou que os crimes tivessem sido planeados, apesar de tudo o que deixara escrito. E repetiu a tese do sexo em grupo: alguém tinha sugerido que o fizessem e, quando ele recusou, alguém lhe bateu com um pau na nuca; a pretexto de ir ao carro buscar um preservativo voltou de lá com uma caçadeira e abriu fogo com ela e com a pistola que trazia no bolso desde que saíra de casa.

“A partir da primeira vez que disparou o Vítor Jorge começou então a sua saga assassina. O Vítor Jorge disparou com um automatismo que desconhecia, não havia convicção de morte”, contou. Terá disparado indiscriminadamente sobre José, Maria do Céu, Isabel e Luís, que só conhecera nessa mesma noite — não lhe diziam nada.

Mas recordou com nitidez o momento em que atingiu Leonor, “a única mulher que verdadeiramente amou na vida”, no dia que completara 24 anos: “Ela estava sentada e eu apontei-lhe a pistola ao coração e disse-lhe: ‘Ajudaste a destruir a minha vida e eu destruo também a tua’”.

Sobre as motivações que o levaram, depois de mortos os primeiros cinco, a percorrer dezenas de quilómetros até casa, para arrancar a mulher e as filhas da cama e assassiná-las também, não se alongou: “Transportei então para a minha mulher e a minha filha a responsabilidade pelo que se passou, e a saga assassina só parou com as últimas palavras da minha filha antes de morrer: ‘Que o pai seja feliz’”. Foi pelo facto de as palavras de Anabela terem quebrado a maldição e não por ela lhe ter feito frente, garantiu, que não matou também a filha de 14 anos.

Vítor Jorge falava sempre na terceira pessoa

LUSA

Sandra, que entretanto estava a viver em Viseu, com uns tios maternos, foi chamada a testemunhar e deu força à tese da dupla personalidade com possessão: quem a tinha tentado matar não era o pai. “Não correspondia à maneira de ser dele. O meu pai disse muitas vezes que era o diabo que estava com ele”.

Os inspectores da Polícia Judiciária ouvidos em tribunal (Diamantino Carvalho não estava entre eles, apesar de ter sido intimado), também seguiram pelo mesmo caminho: “Um deles, que afirmou trabalhar há cinco anos na secção de homicídios, disse ter visto nos corpos das vítimas demasiada violência, ‘havia violência que não se justificava’, salientando que, na reconstituição do crime, o réu relatara os factos ‘com uma frieza, como se não tivesse sido ele a praticá-los’”, escreveu o Diário de Lisboa a 16 de dezembro de 1987.

Seguir-se-iam uma série de audiências, onde o conceituado psiquiatra Eduardo Cortesão continuaria a tentar demonstrar que o acusado, “doente mental grave num estado limite de personalidade, entre a esquizoidia e a esquizofrenia”, devia ser internado num estabelecimento de alta segurança e declarado inimputável, nunca encarcerado com presos comuns. E em que Mário Ferreira, defensor oficioso de Vítor Jorge, faria coro com o médico, solicitando uma pena perpétua: “O meu interesse é defender a comunidade, facto que me coloca numa posição mais próxima da acusação do que da defesa. O réu deve ser encarcerado para o resto da vida, existe nele uma fera adormecida”.

Foi no Tribunal de Leiria que decorreu o julgamento

A 20 de janeiro do ano seguinte, depois de passar o Natal e a Passagem de Ano no estabelecimento prisional de Leiria, Vítor Manuel Simões Jorge viria finalmente a conhecer a sua sentença. E a acatá-la: “Recorrer é protelar o sensacionalismo que se tem gerado à volta de Vítor Jorge. Ele não é um indivíduo ávido de publicidade”.

Assim que Gregório Simões começou a falar, no decorrer de uma audiência bem mais tranquila do que as anteriores — as mães de duas das vítimas chegaram a desmaiar e pais, familiares e populares brindaram réu e advogado com vaias e um chorrilho de ofensas –, percebeu-se que o próximo destino do Mata-Sete não seria um hospital psiquiátrico. “É evidente que todos temos consciência de que um homem que mata sete pessoas numa noite não estava no seu estado normal, mas daí até à inimputabilidade vai uma grande distância”.

No final, Vítor Jorge foi condenado a pagar uma indemnização de 1.350 contos (hoje equivalentes a 19.307 euros) aos dois filhos sobreviventes, mas apenas se eles a reivindicassem (não consta que alguma vez o tenham feito). E a uma pena de prisão de 17 anos por cada um dos homicídios cometidos. 17 vezes 7 é igual a 119.

Com a alteração do Código do Processo Penal que, dias antes, a 1 de janeiro de 1988, impusera a diminuição da pena máxima dos 25 para os 20 anos (acima disso só “crimes contra a humanidade”), foi nesse número que o juiz Germano Simões teve de se fixar.

Vinte anos de prisão efectiva, no total, foi o que lhe decretou. Mas em protesto: não só alertou para a possibilidade de Vítor Jorge “em menos de uma dezena de anos vir cá para fora”, como criticou duramente a então frequente política de atribuição de amnistias: “Ultimamente, até para se fazer um saneamento nas prisões houve uma amnistia”. Depois, o juiz-presidente lavou as mãos: “Todavia que fique bem claro que isso não é um problema do tribunal mas do legislador”.

O réu faria o mesmo, descontente com a pena ‘leve’: “Farsa infame e palhaçada da Justiça portuguesa que poderá permitir o regresso de um Vítor Jorge duplamente revoltado”.

Vítor Jorge foi o prisioneiro da cela 8. Durante os primeiros tempos, todos os dias, a toda a hora, escrevia no diário, uma ocupação doentia que acabou por abandonar a conselho do advogado Mário Ferreira, noticiou à data o Jornal de Notícias: “Escrevia sobre os mesmos temas, na mesma toada e no mesmo estilo”.

Passou a ler alguns livros, mas sobretudo os jornais desportivos que o irmão mais novo e a mãe, Maria da Piedade, lhe levavam nos dias de visita (terças e quintas e domingos alternados).

Por ordem do tribunal, ainda enquanto aguardava julgamento, foi acompanhado por uma junta médica e por uma psicóloga: “Eles encharcam o homem em medicamentos e penso que não é com drogas que se trata um homem com os problemas que, tudo leva a crer, tem o Vítor Jorge”, confidenciou na altura fonte da cadeia ao jornal.

É incerto, se bem que muito improvável, que tenha deixado de estar medicado durante os anos de cativeiro. O que se sabe é que desde que foi detido pela polícia surpreendeu sempre pela ponderação, teve ao longo de toda a pena um comportamento exemplar — que acabou por valer-lhe 12 saídas precárias.

Apesar dos “sacrilégios” do julgamento, chegou a ajudar na missa e a dirigir o coro dos reclusos. Também fazia as vezes de fotógrafo, sempre que era necessário registar algum momento. “Lembro-me de que também fazia uns cestinhos de artesanato, com pacotes de açúcar”, recorda o jornalista Carlos Ferreira, hoje diretor do Jornal da Batalha e repórter do Diário de Leiria.

Vítor Jorge acabou por passar apenas 14 anos na prisão de Coimbra

Hugo Amaral/Observador

Além de se dar bem com os guardas, na cadeia Vítor Jorge também fez amigos. Faustino Cavaco, no Estabelecimento Prisional de Coimbra desde novembro de 1986 (depois de quatro meses a monte, na sequência da famosa fuga da prisão de Pinheiro da Cruz), foi um deles.

Com o assaltante e homicida, antigo membro do gangue FP-27, condenado a 24 anos e seis meses de prisão, o Mata-Sete costumava fazer exercício físico, no pátio. Também participaria nos festins de leitão assado que um amigo de Cavaco, da zona de Anadia, lhe ia de vez em quando levar à prisão, com a conivência dos guardas, escreveu o algarvio em Vida e Mortes de Faustino Cavaco, coordenado pelo jornalista Rogério Rodrigues.

Cavaco seria libertado em 1999 (para se mudar para o Algarve, onde ainda mora e chegou a ter uma criação de caracóis, duas casas de alterne e uma empresa de gestão de condomínios); Vítor Jorge seguir-lhe-ia os passos dois anos depois.

Na quarta-feira, dia 3 de outubro de 2001, dois dias antes do previsto, para despistar a imprensa, chegou ao fim a sua pena de prisão. Cumprira 14 anos e seis meses dos vinte a que foi condenado. Tinha 52 anos.

“Lutei de de forma apaixonada pela sua inimputabilidade, o que, provavelmente, levaria ao seu internamento para toda a vida, mas o tribunal resolveu em contrário”, disse à época Mário Ferreira, o seu advogado, ao Público. “Diga à comunicação social que me respeite, que respeite os meus filhos e os familiares das vítimas”, terá sido o último pedido que o cliente mais mediático que alguma vez teve lhe fez.

Eduardo Cortesão, o então diretor do Hospital Miguel Bombarda que defendeu a inimputabilidade de Vítor Jorge; Guilherme Wilson, o psiquiatra de Leiria que o declarou consciente dos atos e, por isso, passível de ser julgado; Mário Ferreira, o advogado oficioso que defendeu em tribunal que o cliente devia ser condenado a internamento perpétuo num hospital psiquiátrico — todos morreram ao longo dos últimos trinta anos.

Vítor, o filho que o assassino poupou à chacina, mudou-se para Inglaterra, casou e é pai de duas meninas; Sandra, a filha que conseguiu fugir, mora na Marinha Grande e é mãe de um rapaz. Vítor Jorge, o próprio, emigrou para a Córsega, onde viveu à beira do Mediterrâneo, em Bastia. Nunca algum dos três falou publicamente sobre a tragédia do Osso da Baleia e do pinhal da Amieira. Raramente mantiveram sequer contacto entre si.

Do Estabelecimento Prisional de Coimbra o assassino saiu directamente para o exílio, à guarda de uma prima emigrante em França que, contou no 25.º aniversário da chacina a Carlos Ferreira, se responsabilizou por ele junto do director da prisão.

Foi em Paris, em casa de Isabel Jorge, que chegou a ser estilista da Cacharel, que o Mata-Sete ficou alojado no final de 2001, depois de ter passado algumas temporadas em Inglaterra, com o filho. Mas terá terminado aí a relação de proximidade entre os dois.

Hoje com 64 anos, aposentada mas ainda a trabalhar, agora nas suas próprias criações para clientes particulares, Isabel Jorge reconstitui a nova vida do primo, que depois de morar em Nice passou para o lado de lá do mar e se instalou definitivamente na ilha francesa, pátria de Napoleão Bonaparte.

Foi na cidade de Bastia, na Córsega, que Vítor Jorge viveu depois de sair da cadeia

PASCAL POCHARD-CASBIANCA/AFP/Getty Images

“É a única família que me resta, tínhamos os mesmos avós, passámos pelo mesmo, ainda ontem falei com ele. O meu primo não está bem, lê os jornais portugueses na Internet, vê os canais de televisão portugueses também, está muito perturbado, não percebe porque continuam a falar dele”.

Trinta anos depois dos crimes, Vítor Jorge continuava a ser seguido regularmente por um psiquiatra e terá recebido, em França, novo diagnóstico — “Ele não é esquizofrénico, é traumatizado. Teve uma infância muito difícil, passou por muito, por muita violência, e nunca foi ajudado. A nossa família é maldita. Os Jorge são uma família maldita, o meu primo cresceu a ver a mãe com outros homens, eu vi a minha mãe fazer um aborto, grávida de seis meses. Era um rapaz… Antes, tinha tido umas meninas gémeas que o meu pai acabou por afogar, com a bebedeira… O meu primo assistiu a isso”.

Terá tentado, com medicamentos e com gás, suicidar-se mais de uma dezena de vezes (nenhuma nos últimos cinco anos, afiança Isabel Jorge); mas continua a ser internado ciclicamente em hospitais psiquiátricos; e tomará vários medicamentos todos os dias.

Em Bastia, Vítor Jorge refez a vida e morou, durante 14 anos, com Christine, uma mulher 24 anos mais nova, natural de outra ilha francesa (Reunião, no Índico, junto a Madagáscar), que conheceu por ser funcionária do psiquiatra que o acompanhava. Apesar de, em 2012, ter relatado à revista Domingo que a relação do primo estava com problemas — “Tem sido violento, grita, ameaça, só falta bater-lhe” —, a prima estilista garantia que tudo estava bem.

Na medida do possível, claro. Apesar de ter feito alguns amigos, em Bastia os portugueses sabiam quem ele era e o que tinha feito — o que não lhe granjeava grande simpatia entre a comunidade emigrante. A consciência e a memória dos crimes também o perturbavam: “Eu tinha uma fotografia minha, aos 16 anos, aqui em casa. Tirei-a porque ele me pediu: era exactamente a cara da filha que ele matou. Fazia-lhe mal. Há sempre alguma coisa que lhe faz mal, chora muito, sofre muito. Diz que estar cá fora é pior do que estar na prisão. E que tem sempre medo de poder voltar a fazer o mesmo. E falar disto é pôr gasolina no fogo”.

Nos primeiros anos em Bastia fez de tudo para ganhar a vida, desde dar serventia a pedreiros a fazer limpezas no aeroporto local, entre outros biscates. Reformado, com 68 anos, Vítor Jorge já não trabalhava — “mas continuava a fazer fotografia e reportagens”, diz a prima Isabel.

Através do Facebook, onde tinha conta sob pseudónimo e se apresentava como viúvo, natural da Batalha, ia expondo parte do seu trabalho. Como o perfil não está fechado, os seus 47 amigos não são os únicos a poder vê-lo (entre eles estão a filha e nora, que lhe telefonava frequentemente, diz Isabel, mas não consta o filho).

Por entre as várias dezenas de imagens publicadas, são facilmente detectados dois grandes objectos de interesse: o ocaso na marina de Bastia (e embarcações lá ancoradas) e jovens várias sorridentes na praia (ou seminuas à janela).

Depois, salta à vista um par de fotografias publicadas a 30 de outubro de 2012, alegadamente na Praia do Salgado, na Nazaré, 60 quilómetros a sul da Praia do Osso da Baleia.

Fotografada apenas da zona do peito para baixo, uma modelo de pele pálida, deitada no areal, exibe o corpo nu, de pernas semi flectidas, com um montículo de areia triangular a tapar-lhe a púbis. É impossível não recordar as imagens captadas há quase trinta anos, na praia da Leirosa, quando o cadáver de Isabel Fonseca Moreira, em avançado estado de decomposição mas de membros inferiores intactos, deu finalmente à costa, uma dúzia de dias depois da tragédia. E ajuda a perceber porque é que, três décadas passadas, quem conheceu Vítor Jorge continuava a ter-lhe medo. O medo só desapareceu há dias, a 29 de dezembro de 2018. O corpo de Vítor Jorge foi encontrado em casa. A história acabou.

[Artigo publicado originalmente a 28 de fevereiro de 2017 e atualizado a 5 de janeiro de 2019, com a notícia da morte de Vítor Jorge.]

Créditos

Texto: Tânia Pereirinha

Edição: Filomena Martins e Rita Ferreira

Web design, desenvolvimento e edição áudio: Alex Santos

Fotografia e captação vídeo: Hugo Amaral

Edição e pós-produção vídeo: André Carrilho

Comente

Sugira

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.

A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.