Vivemos, eu e você, leitor, numa sociedade que se tortura com a urgência na esperança de, um dia, vir a ter tempo. Por estar convencida de dar muito mais valor ao tempo do que todas as sociedades que a precederam, nunca aprecia tempo nenhum – consome-o, afogueada, a correr para a atração seguinte. Queixou-se ao jornalista da TV de estar há uma hora na fila para as vacinas e foi a correr esperar duas horas na fila para o Lux na primeira noite em que abriram as discotecas. É a sociedade onde o único pecado mortal é perder. Não se pode perder uma coisa, não se pode perder uma moda, não se pode perder, ponto. Uma série estreia segunda e quarta já temos todos de a ter visto. Somos, ao que parece, uma espécie de recetáculos, continuamente vazios, à míngua de água, salvos por ocasionais torneiras de júbilo e salvação. Isto a propósito de “Squid Game”.

“Squid Game” – à letra, o Jogo da Lula – é a série do momento. A “Guerra dos Tronos”, a “Chernobyl”, a “Gambito de Dama” da primeira quinzena do outono de 2021. Mas, ao contrário da última, melhor do que a segunda e não tão boa como a primeira, mas-caramba-quantas-serão, “Squid Game” vale cada grau centígrado da febre. Isto é a coisa a sério, caro leitor. “The real shit”. Entretenimento hardcore. E que chegou ao primeiro lugar dos títulos mais vistos na Netflix um pouco por todo o mundo (Portugal incluído).

[o trailer de “Squid Game”:]

Misture “Parasitas” com “Fight Club” com uma visão kubrickiana do espaço e da moral. “Squid Game” é a confirmação de que a vitalidade narrativa na Coreia do Sul anda tão forte como a tecnológica. Num mundo onde uns andam enterrados em dívidas e outros aborrecidos com o tédio de já tudo possuir e tudo ter visto, os primeiros são desafiados pelos segundos a tomar parte num jogo de vida ou de morte de onde poderão sair imensamente ricos. O dinheiro aqui, posto a pairar num porquinho mealheiro gigante transparente sobre a cabeça dos jogadores, representa, nada mais, nada menos, do que a salvação. A solução para todos os problemas. A vida.

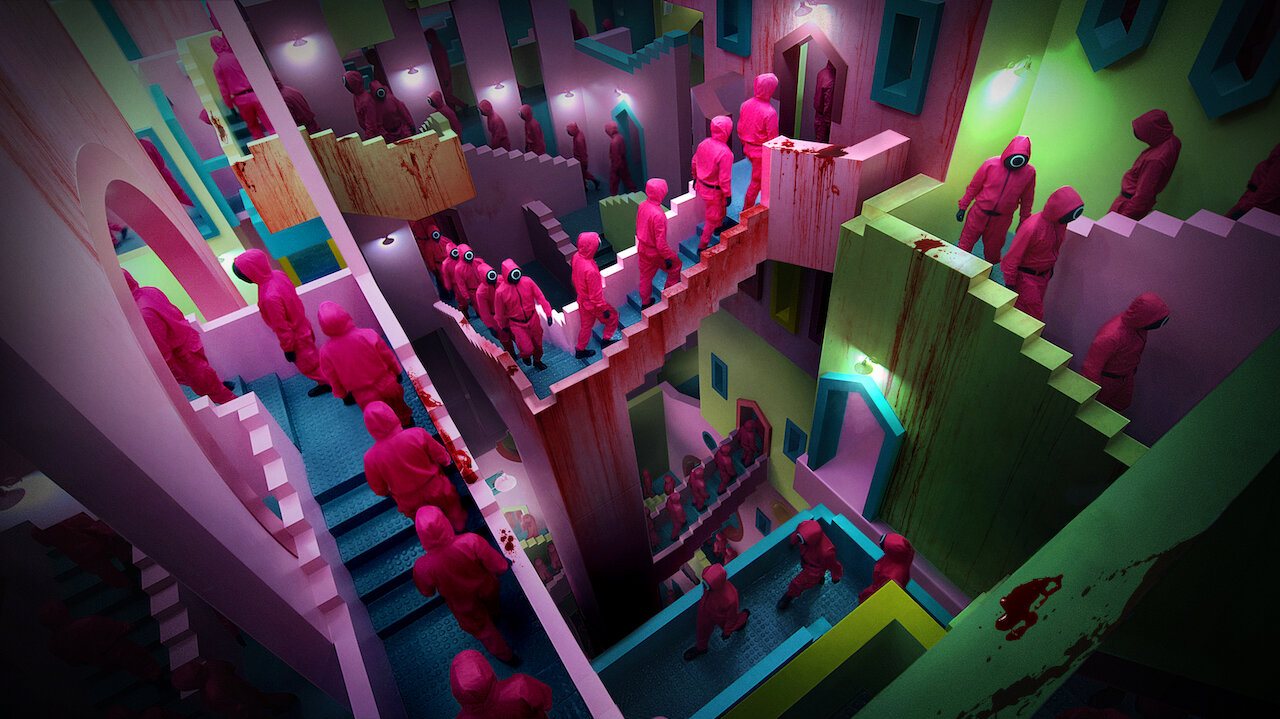

O cuidado visual posto na conceção de “Squid Game” é tão poderoso como o sentido filosófico que lhe subjaz. Estamos num grande jogo de crianças, para as crianças grandes que somos. Cá fora, pairam como entidades morais, braços que nos esperam e não queremos desapontar com a descoberta dos nossos erros, as mães. A salvação passa por jogar versões sangrentas do Macaquinho do Chinês e outras brincadeiras vindas diretamente do recreio da escola, cercados por guardas de vermelho e sem rosto, onde banais formas geométricas ditam a hierarquia e o inferno se apresenta, pela primeira vez, sob a forma de um grande parque infantil.

[nos bastidores de “Squid Game”:]

Contas feitas, “Squid Game” não é o tipo de coisa que quererá ver com os seus filhos, por mais deliberadamente cândida que seja a embalagem. É violento e cruel, mas nunca gratuito. É um feroz processo de desumanização em curso, mas não tão absurdamente delirante como finge ser. Afinal, até que ponto estará a nossa sociedade da urgência assim tão distante daquele lugar? Roma, no auge da sua civilização e civilidade, não se comprazia com o espectáculo dos gladiadores? Não adormeciam os bons homens de consciência tranquila, convencidos de terem dado uma oportunidade única aos seus semelhantes de viver ou morrer com dignidade, numa luta em que eram, por fim, todos iguais?

“Squid Game”. De onde vem o sucesso da série sul-coreana que está a conquistar o mundo?

Hwang Dong-hyuk, que escreve e realiza “Squid Game”, criou um clássico instantâneo. Também criou um problema considerável ao homem de 40 anos, residente em Gyeonggi, que possui o número de telefone que aparece na série e que as personagens têm de marcar para participar no jogo — tem recebido uma média de 4 mil chamadas por dia (o que também diz muito sobre o mundo em que vivemos e quão distantes – não – estamos da parábola). Apenas peca aqui e ali quando se tenta explicar de mais. Deixou várias pontas soltas para uma segunda temporada, mas também uma fasquia altíssima.

Veremos se a consegue saltar. Se o fizer, estão garantidos os disfarces de Carnaval de 2022: é pegar nos fatos de “A Casa de Papel” e trocar a máscara de Dalí por bolas, triângulos e quadrados.