Na noite de 25 de setembro de 1972, Flora Alejandra Pizarnik, 36 anos, judia, nascida na Argentina, tomou 50 comprimidos de Seconal, um anti-depressivo forte. Enquanto esperava o efeito fatal maquilhou as suas bonecas.

Este ultimo gesto poético, tão absurdo, quanto irónico, perante o qual podemos sorrir da perfídia, da satisfação com que terá antecipado o choque que ia causar aos vivos, podemos lamentar o sofrimento mental que ele revela ou podemos, não sem leviandade, considerá-lo um ato de rebeldia. As muitas leituras que ele suscita não são diferentes daquelas que suscita a sua obra, breve, sucinta, fechada sobre símbolos aos quais o leitor não pode aceder, mas que, à semelhança dos textos religiosos hebraicos, pedem para ser decifrados. Sendo que cabe a cada leitor mergulhar neles, traduzi-los e encontrar os seus significados.

Ao contrário do que pode sugerir a aura de pop star da autora, nada naquele universo é fácil, mas pode ser tomado como tal. Ou como já alertou César Aira, autor de um livro fundamental sobre a poeta: adorar Pizarnik pode ser objetificá-la com palavras sonantes e cheias de sentimentalismo como “pequena naufraga”, “menina extraviada”, “estátua desabitada de si mesma” ou cheias de estilo como “enfant terrible”, mas nunca ser capaz de entrar no seu bosque, simultaneamente campo de fadas e campo de extermínio, na “melodia destruída” das suas frases, entre pássaros mortos, bonecas sem cabeça, cantos dos afogados.

“tu escolhes o lugar da ferida

onde falamos o nosso silêncio.

Tu fazes da minha vida

esta cerimónia demasiado pura.”

[Poema, Alejandra Pizarnik]

Alejandra, filha de judeus da Ucrânia (como Clarice Lispector ou Bruno Schulz) refugiados na Argentina, cedo encontrará na escrita a única possibilidade de afirmar um corpo que ela aprendeu a desprezar. Com tendência a engordar, o rosto profundamente marcado pela acne, e uma irmã mais velha demasiado bonita, mostraram-lhe que mais do que escrever poemas ela deveria tornar-se um poema, por isso a sua poesia está tão profundamente ligada ao seu corpo, que um e outro não podem ser separados. Por isso, ela não procura escrever sobre o corpo, mas escrever o próprio corpo, fazendo da sua escrita uma “ex-crita”, ou seja, um movimento de sair de si, de se expulsar a si mesma, usando o seu pensamento para afastar essa carne que a envolve como um fardo insuportável. Alejandra Pizarnik é o exemplo máximo de uma poesia escrita através da carne, do seu sofrimento, do seu sacrifício.

A capa da nova edição da Tinta da China

No início da idade adulta já viva a antidepressivos, ansiolíticos, barbitúricos, anfetaminas, traduzia autores malditos, como Rimbaud ou Isadore Ducasse, Artaud, mas também os surrealistas como André Michaux. No entanto, César Aira, considera que o poeta argentino António Porchia, autor de um único livro, foi a influência determinante de Alejandra, onde ela aprende a usar os mecanismos do surrealismo, a distorção do pensamento lógico, a utilização dos sonhos e alucinações como matéria-prima da sua poesia. Mas se a sua obra tem marcas do surrealismo, ela está longe de se poder situar apenas dentro desse movimento, afinal também ele tão aprisionado em dogmas.

É certo que Pizarnik experimenta a psicanálise, como experimentará mais tarde uma série de vivências radicais da sexualidade. Ainda assim é sempre a sua determinação em fazer da sua vida e do seu corpo um poema. Esse corpo que era sempre o mais estranho entre os estranhos. E ela, que, como tantos judeus do século XX, foi obrigada a viver profundamente a experiência do exílio, da ausência de pátria, acabou por fazer do seu corpo o seu único lugar de pertença, a sua terra prometida. Por isso ele é o tema central da sua obra:

“(…) Oxalá pudesse viver apenas em êxtase, fazendo o corpo do poema com o meu corpo, resgatando cada frase como os meus dias e as minhas semanas, infundindo ao poema o meu sopro à medida que cada letra de cada palavra tenha sido sacrificada nas cerimónias do viver.”

[“O Desejo da Palavra”, Alejandra Pizarnik]

No limiar do silêncio

Escrever para chegar ao silêncio absoluto, algo que encontramos não só em Alejandra Pizarnik, mas também em Paul Celan, por exemplo. Esta relação profunda entre a palavra e o silêncio é algo que encontramos nas fundações do judaísmo. Deus não tem nome, ou é impronunciável, porque ele é silêncio, ainda que seja um silêncio fecundo é preciso saber decifrar esse silêncio.

Como um poema inteirado

do silêncio das coisas

falas para não me ver”

Depois de viver alguns anos em Paris, onde estudou e conheceu figuras maiores da literatura e da poesia sul americana, como Otávio Paz ou Julio Cortázar, Alejandra volta a Buenos Aires frustrada com aquilo que ela sente ser a falta de reconhecimento da sua obra, assustada como o envelhecimento: “E ainda tens cara de menina; mais alguns anos e não cairás nem na graça dos cães”, escreve no livro Extração da Pedra da Loucura, em 1968. A ideia de suicídio começa a tornar-se obcecante e a morte, sempre presente na sua poesia, torna-se quase um prazer antecipado: “Se visses a que sem ti dorme num jardim em ruínas da memória. Ali eu, ébria de mil mortes falo de mim comigo, só para saber se é verdade que estou debaixo da erva (…)”.

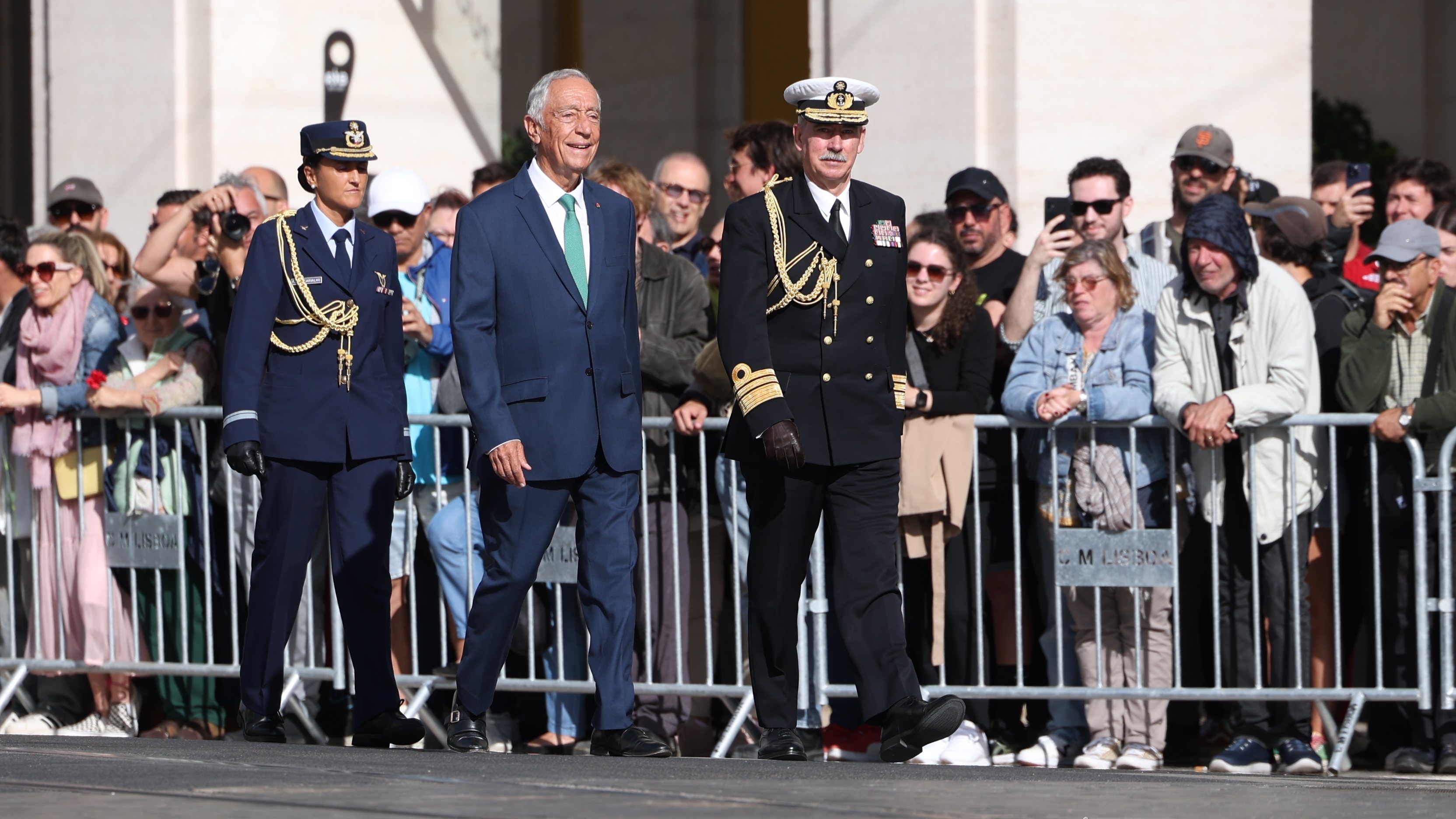

Alejandra, em 1966, com uma das bizarras bonecas que povoam a sua poesia. Fotografia:Instituto Cervantes

É verdade que os seus versos criam muitas vezes imagens de cariz surrealista. Como aquele homem de Magritte que olha de frente as suas próprias costas, também Pizarnik olha de frente e dá voz às muitas de si mesma. Quando se dirige a um “tu”, esse tu não é a alteridade mas ela mesma desmultiplicada em muitas outras outras.

“Dias em que a palavra longínqua se apodera de mim. Vou por esses dias sonâmbula e transparente. A bela autómata canta-se, encanta-se, conta a si mesma casos e coisas:ninho de rígidos fios onde me danço e me choro nos meus numerosos funerais.”

A morte do pai, o progressivo isolamento social a que se votou, o abuso de psicotrópicos e outras drogas para convocar o sonho, a alucinação de onde ela extrairia então o poema, culminariam na primeira tentativa de suicídio em 1970, internamentos psiquiátricos e finalmente a morte em 1972 e com ele a legitimação artística que lhe faltava. A partir daqui constrói-se o ser lendário em que todos aspiramos tornar-nos. E, à semelhança de Sylvia Plath, e outros suicidas, Pizarnik torna-se um mito de um certo pensamento adolescente, que tende a entender a loucura e o suicídio como atos de rebeldia, a morte como um renascimento, encobrindo a terrível realidade da doença mental e o sofrimento profundo e sem glamour dos suicidas. Como escreve Ana Nuñu, no prefácio da obra completa da poeta, publicada na Lumen: “En el caso de Pizarnik, la mitificación de su muerte ha acabado produciendo una especie de ‘relato de la pasión’ que la recubre con el velo de un Cristo femenino.”

Mas, como astutamente ressalva, António Lopez Granado, no ensaio Alejandra Pizarnik. Erase una Jaula que se Volvió Pajaro, a mitificação é uma máscara coletiva que se aplica num rosto individual. Ela diz mais sobre nós e o nosso tempo do que sobre a poeta, ou os artistas mitificados. É pois fundamental que se entre na obra da argentina, que agora nos chega, como quem entra numa mina de infinitas galerias, onde a brecha, a ferida é também o lugar por onde entra a luz.