Título: “Tenho cinco minutos para contar uma história”

Autor: Fernando Assis Pacheco

Editora: Tinta-da-China

O que define uma boa parte do escritor Assis Pacheco está aqui: a capacidade para resolver os assuntos da existência num português de casta tão clara como rara, o de narrar ocorrências, essenciais e banais, e delas fazer outra coisa, um gosto pela vida acima do comum, a melancolia de antecipar a “saudade burra” de ter um dia de dizer adeus a tudo isto.

O título deste livro — que reúne crónicas emitidas na RDP em 1977 e 1978 — diz da natural brevidade a que era obrigado nessa modalidade radiofónica, cujo tom na verdade é bem aproximado daquele que lhe conhecemos noutros campeonatos. Sabemos que em muito pouco tempo pode dizer-se muito e que tudo depende do talento para não desperdiçar palavreado na exigência da escrita. Era assim, Assis, capaz de fazer literatura com concisão e sem literatice onde para tal era convocado. No caso, um estúdio de uma rádio pública onde podia exibir o seu rasgo para o verbo e a sua confessada azelhice para os assuntos técnicos.

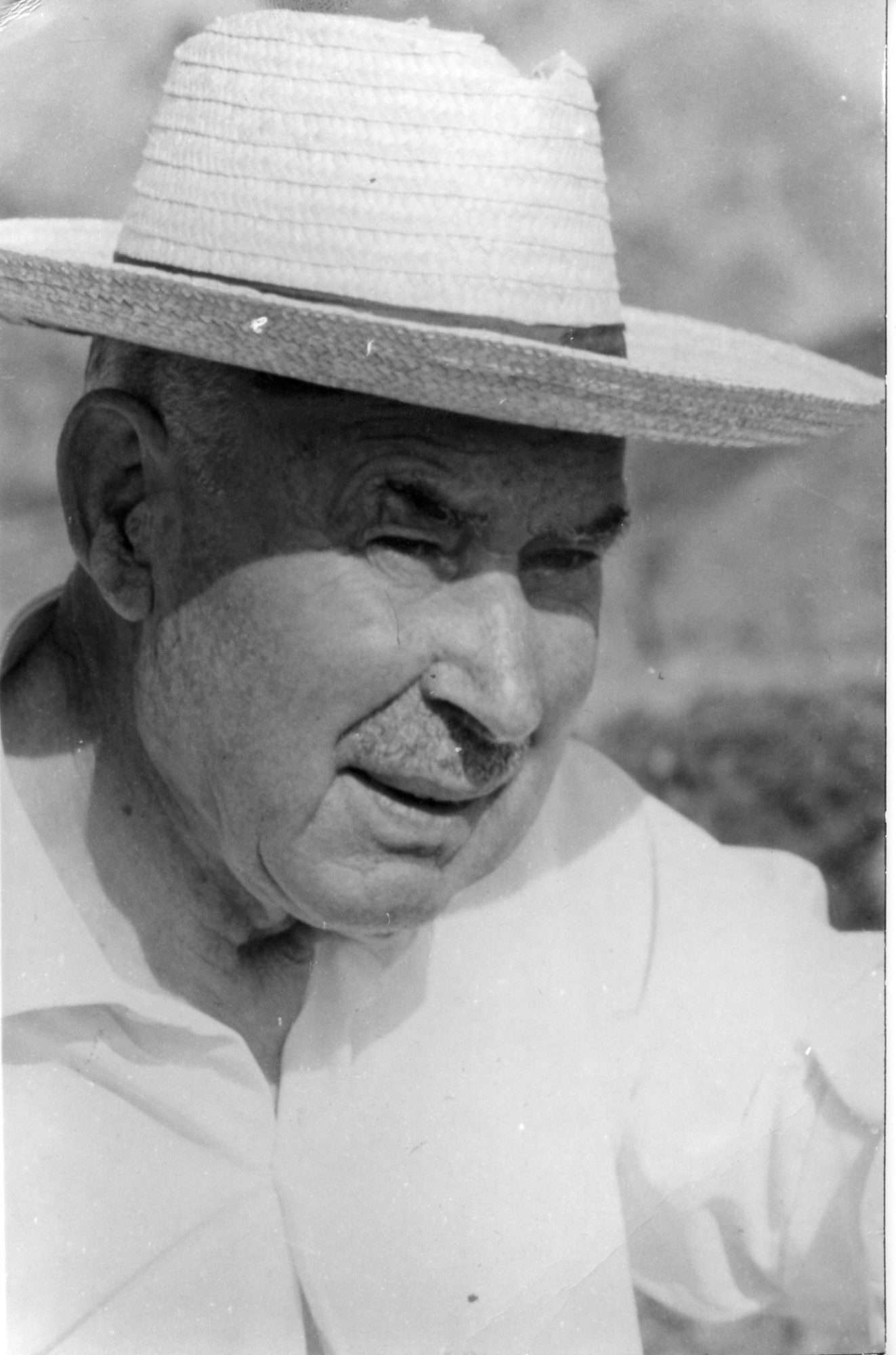

À excepção da guerra, estão neste livro quase todos os temas que marcariam as fronteiras do seu imaginário feito de grandes assuntos e acenos quotidianos. A começar pelo gosto em nomear a família para se entender a si próprio, aprofundado depois, com os talento da imaginação, em “Trabalhos e Paixões de Benito Prada”, que recria as suas raízes galegas. O primeiro dos textos seleccionados aparece com o título “Bocados do Meu Coração Repartidos por Onde Quer que Calha” e nele, tratando do português andarilheiro, por necessidade ou curiosidade, partilha a biografia familiar: “Primos meus ganham a vida no Brasil. Um outro primo fixou-se na Suíça. Deve haver Mendes e Pachecos em mais sítios, tenho a certeza”. Falando dos seus, parece falar também de uma parte de si, aquela que habitava a Travessa do Patrocínio, em Campo de Ourique. “E estes Pachecos até são relativamente sedentários. Estão quase sempre bem onde estão, fazem amigos na vizinhança, apreciam vasos com flores, vêm à janela olhar a rua, detestam tirar o pijama ao domingo”.

Aos quarenta anos, o cronista Pacheco, “neto de uma pistola mal apontada”, como se autointitula, dedica os seus cinco minutos de jazz, para citar um canónico programa de um amigo seu, a fazer o elogio de Cesário Verde, de Dinis Machado e do senhor Silva, contínuo da Redacção. A registar algumas memórias de um craque da bola, “com o Bentes, o Nana, o Alberto Gomes, o Garção, e assim”, e a descrever uma viagem à Dinamarca com um amigo, escritor, na qual a do passo provam um rodovalho, “suicidado num molho branco e doce, com leite, açúcar, etc., que ia agoniando toda a história da Literatura Portuguesa dos últimos 40 anos”. A fazer o lamento de ter sido feito famoso à conta da sua aparição na “A Visita da Cornélia” e a relatar a sua experiência diária de passageiro de eléctrico, com a suas “palavras matinais, alegres e não, esperançadas e não, mas francas e directas”.

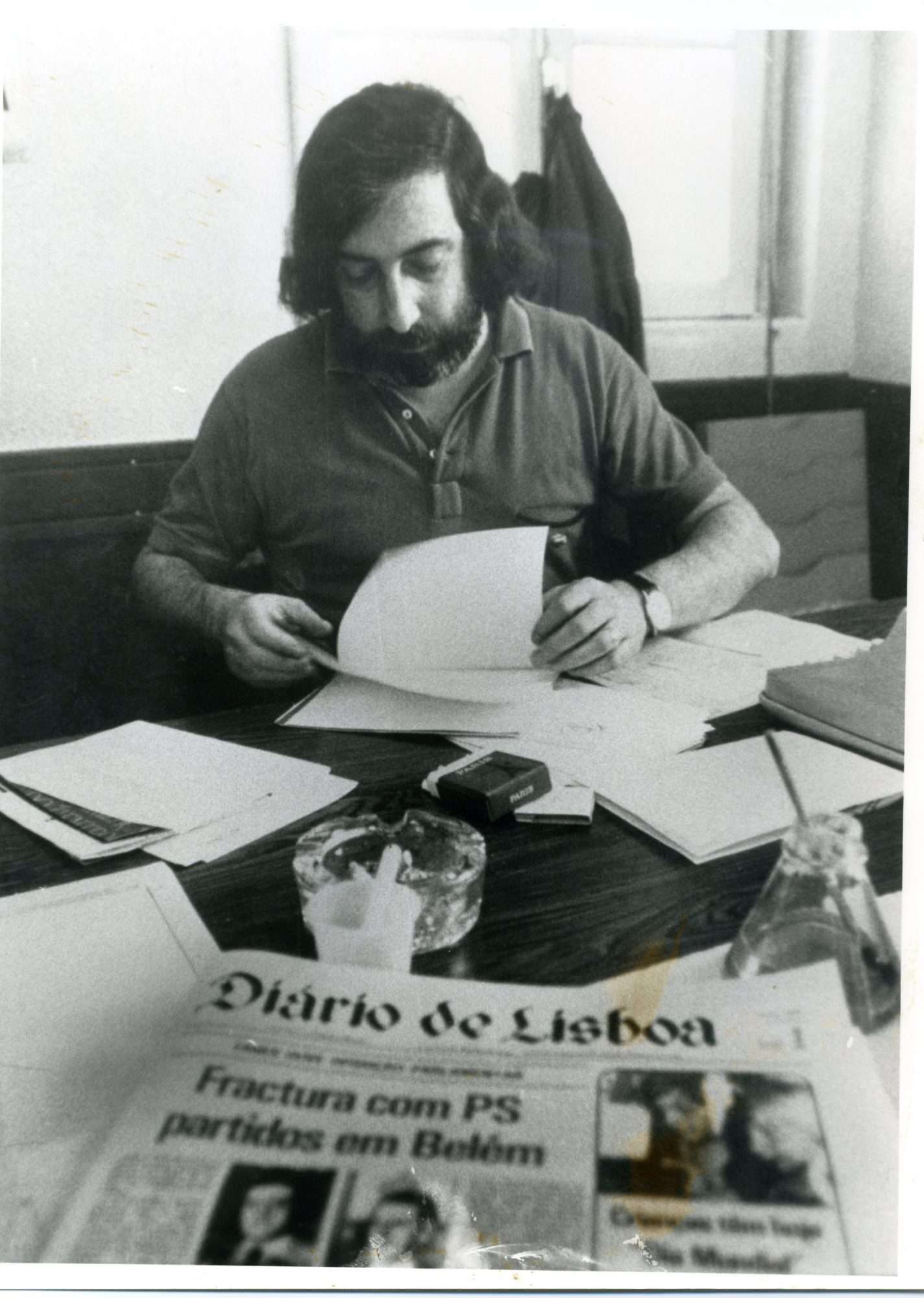

Além de um estilo cuidadosamente desalinhado, há aqui, como é marca do autor, muita arte de contar histórias, muita memória, muitos lugares – da Coimbra da sua infância à Lisboa que o acolheu e que sabia celebrar na malícia das suas expressões e à experiência de café, passando por Melias, aldeia do seu avô materno –, muito hino convivial à amizade e à conversa, muita nota bem-humorada, muito futebol, muita alusão ao jornalismo, “profissão dominante” com o seu quê de operário, longe da ideia de concepções glamorosas, elas, sim, dominantes: “O jornalista nem sempre está psicologicamente disponível para ir ao estrangeiro”.

Atrás das partilhas e dos desabafos, encontra-se, como um poster de quarto, um país caseiro e confortável que procurava habitar, com os seus pequenos clubes, as suas bocas e chalaças, as suas mesas, as suas pingas saborosas, os seus domingos. Território de esperanças, de democracia recente e entusiasmada, atravessado também de sombras sociais, como a crescente toxicodependência (“A droga está cá”) e a velhice que se vê passar na rua, a pedir esmola, destacada numa crónica que termina com uma mensagem-pedido a António Arnaud, contemporâneo de Fernando Assis Pacheco em Coimbra, na altura a assumir a pasta ministerial dos Assuntos Sociais. “Cinco minutos por dia para estes velhos, meu caro Arnaut. Cinco minutos de atenção. Não te peço mais”.

Da leitura fica igualmente a genuína autodepreciação feita pelo autor de “A Musa Irregular”, mestre no movimento de se ir colocando em causa num país em que o humor gilvicentino em relação aos poderes tem mais mercado do que a jocosa instrospecção em sentido autêntico. E umas domésticas declarações amorosas, raras em prosa de jornal, em esquinas de nacional-maldicência – e que, lembre-se, em gerações seguintes, tiveram paralelo, no mesmo gesto cronístico, num Miguel Esteves Cardoso. Assis Pacheco escreve em “A Língua que Mamei”: “É em Português que eu me entendo enquanto for vivo. Tristes dos emigrantes forçados a usar a alheia linguagem! Deve subir-lhes à boca um travo bem amargo, bem azedo. Não é pelo pastel de bacalhau que eles regressam todos os anos, como as andorinhas. Não é pela bôla de carne. É por saudades do Português. Estou a dizer uma verdade maior do que um punho”.

De entre toda as crónicas, uma preferência (além da já aludida “Fechando a Janela à Primavera Dinamarquesa”), “Teríamos Que Dizer Adeus”, magnífica elegia sobre uma amiga que perdeu. Começa deste modo terno e agradecido:

“Eu era um pouco mais novo do que esta minha amiga Hermínia que acaba de morrer agora em Coimbra e que há uns anos me ensinou uma data de coisas sobre as estrelas, os planetas, os cometas, as constelações e as nebulosas”.

As palavras importavam a Assis Pacheco mas não se ficava por elas. Eugénio Lisboa é que o topou bem numa carta reproduzida na edição de 1996 de “A Musa Irregular”: “V. Gosta da língua, das palavras (e da malícia que elas têm), mas gosta ainda mais daquilo para que elas servem”. Antes já havia tocado no ponto: “Você fala de quase tudo quanto, na vida, é importante e fala, tornando-o, para nós, também importante. É que, às vezes, esquecemo-nos, é ao poeta que compete reacender-nos a lembrança”. Quem diz poeta, diz cronista, quando o alcance do que se escreve consegue captar algo de essencial ao coração dos homens e apanha boleia para lá da actualidade.

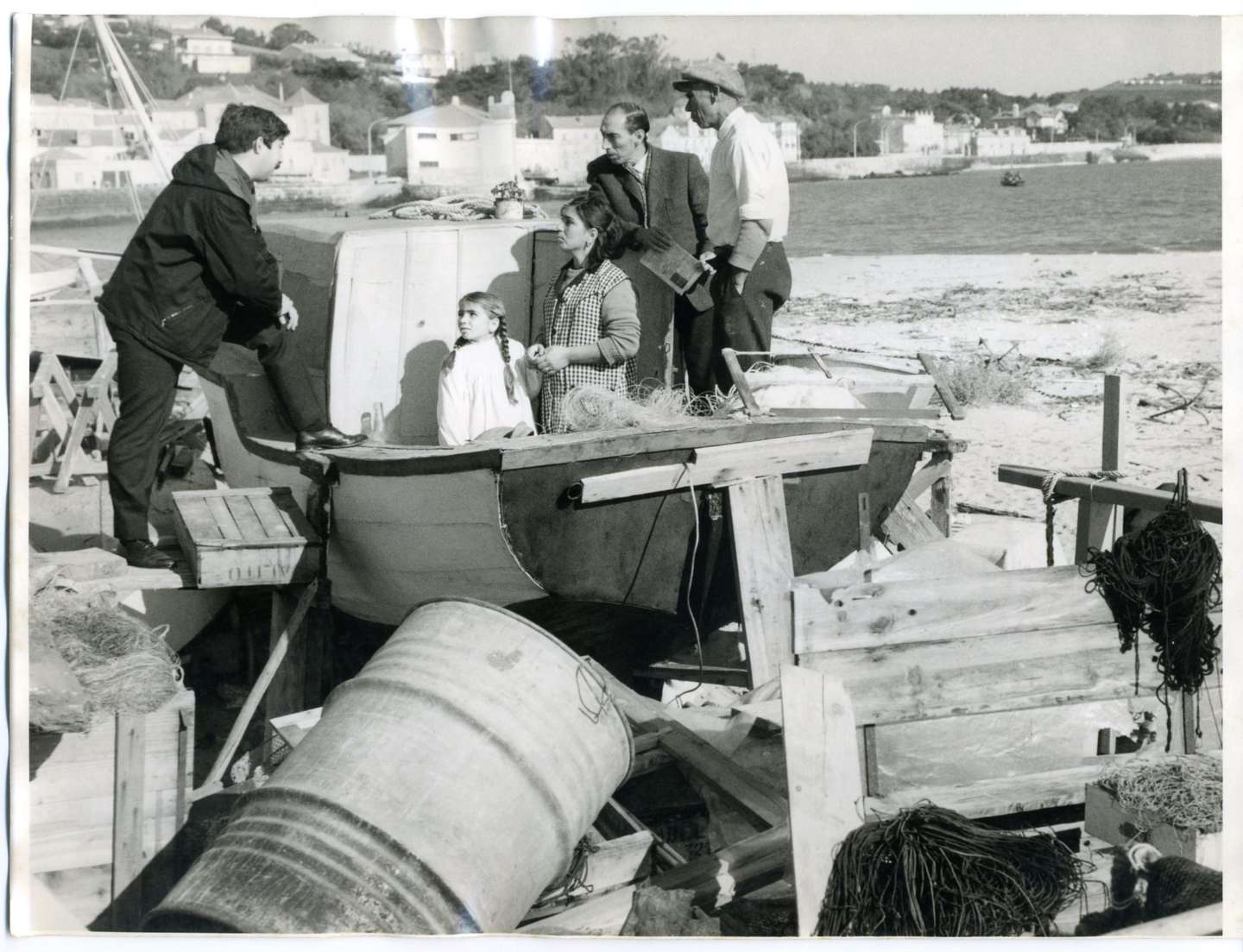

O prefácio e os títulos (bem sacados, respigados de passagens do texto) deste livro onde cabem fotos várias do álbum biográfico são da autoria do jornalista João Pacheco, filho que, ao pesquisar no arquivo familiar, mostra saber valorizar os paladares da escrita do pai. Ganham intensidade com o passar das estações e tornam-se mais necessários numa altura em que o tempo precisa de mestres que nos ensinem a encontrar-lhe o gosto.

Nuno Costa Santos, 41 anos, escreveu livros como “Trabalhos e Paixões de Fernando Assis Pacheco” ou o romance “Céu Nublado com Boas Abertas”. É autor de, entre outros trabalhos audiovisuais, “Ruy Belo, Era Uma Vez” e de várias peças de teatro.