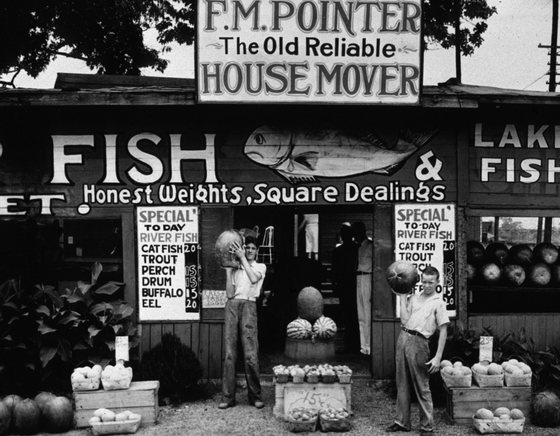

Concentremo-nos no olhar rasgado, ao mesmo tempo próximo e tão distante. Poderíamos confundi-lo com um modelo masculino da Ralph Lauren, tal é a americanidade da sua beleza viril, cansada mas indómita. Floyd Burroughs, o homem semianalfabeto que nos contempla, nunca imaginaria decerto que o seu retrato integra actualmente o American Memory Project da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.

A fotografia de Floyd Burroughs – a par de tantas outras, hoje consideradas «icónicas» – foi captada no Alabama, no Verão de 1936. O autor da imagem encontrava-se aí na companhia de James Rufus Agee (1909-1955), a quem a Fortune encomendara uma reportagem sobre o quotidiano dos algodoeiros do Sul, para a secção «Vida e Circunstâncias». Apesar de ser redactor da revista desde que terminara o curso em Harvard, em 1932, Agee encarou este trabalho com grandes dúvidas sobre a sua capacidade de concretizá-lo.

O manuscrito de Algodoeiros só foi descoberto em 2005, quando a Universidade do Tennessee começou a catalogar os papéis que o James Agee Trust para aí transferiu dois anos antes.

Convenceu os editores da Fortune a contratarem o fotógrafo Walker Evans (1903-1975), seu amigo pessoal que em 1935 colaborara, na Virgínia e na Pensilvânia, com a Resettlement Administration, o organismo criado no âmbito do New Deal visando melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais e evitar o seu êxodo em massa para as cidades. As apreensões de James Agee pareciam ter fundamento: não por incapacidade sua, mas por razões que ainda hoje se desconhecem, a Fortune nunca publicaria a reportagem sobre os rendeiros do algodão no Alabama.

O manuscrito de Algodoeiros só foi descoberto em 2005, quando a Universidade do Tennessee começou a catalogar os papéis que o James Agee Trust para aí transferiu dois anos antes. Mais tarde, em 2012, John Summers, editor da revista The Baffler, obteve autorização para publicar uma parte do texto. A versão integral saiu em livro o ano passado, acompanhada das fotografias de Walker Evans. Cotton Tenants: Three Families foi recentemente traduzido para castelhano e publicado por uma pequena e perspicaz editora de Madrid, a Capitán Swing Libros.

Haverá quem pense que este novo livro pouco se diferencia da obra-maior de James Agee que, ilustrada pelas fotografias de Walker Evans, seria dada à estampa em 1941 com o título Let Us Now Praise Famous Men. Puro engano. Foi a reportagem para a Fortune que permitiu a Agee escrever a sua opus magnum, cuja história de três famílias de arrendatários do Sul coincide na perfeição com a realidade retratada em Algodoeiros. Simplesmente, Let Us Now Praise Famous Men procurava situar-se entre o jornalismo e a narrativa literária, inserindo-se num vasto projecto de Agee que, sob o lema Three Tenant Families, contemplaria vários volumes, jamais escritos. O seu intento era produzir, em larga escala, «an independent inquiry into certain normal predicaments of human divinity». Talvez isso explique o título da obra, que reproduz uma frase do Livro da Sabedoria de Sirach (Ecl, 44:1), cruzando-a com a glorificação das biografias exemplarmente virtuosas, tema clássico da literatura romana (De viris illustribus) que o Renascimento italiano viria a recuperar.

Quando transportado para o Alabama da década de trinta, e aplicado para descrever a vivência de três famílias pobres de cultivadores de algodão, este lastro cultural confere a Let Us Now Praise Famous Men uma carga elegíaca e, em simultâneo, desgastada e trágica, mas também sarcástica ou, pelo menos, moderadamente iconoclasta e provocatória. Os famous men que deveríamos saudar seriam aqueles camponeses de poucas ou nenhumas letras, rodeados de filhos sujos e seminus?

Para termos uma noção da diferença substancial entre as duas obras, basta notar que em Let Us Now Praise Famous Men os nomes dos agricultores e seus familiares aparecem dissimulados sob pseudónimos e o próprio Agee intervém diversas vezes como personagem da narrativa. Em Algodoeiros, pelo contrário, encontramo-nos no território da reportagem pura, em que todos os protagonistas são identificados pelos nomes reais e o seu dia-a-dia descrito minuciosamente de forma límpida e objectiva, numa extensa reportagem dividida em capítulos que, um a um, pretendem capturar na íntegra, e sem floreados literários ou arroubos poéticos, a existência bruta e rude das famílias de Floyd Burroughs, do seu sogro, Bud Fields, e do seu cunhado, Frank Tingle. O texto, como se disse, é um percurso cruciante por todos os aspectos das vidas destes rendeiros, começando pelo «Dinheiro» e terminando na «Saúde». Pelo meio, a casa, a alimentação, o vestuário, o trabalho, a temporada das colheitas, a educação e os momentos de ócio. No final, dois apêndices dedicados, respectivamente, aos negros e aos terratenentes.

A opção de não incluir negros na reportagem foi deliberada. Agee explica que não quis que a questão racial interferisse na sua crónica, advertindo, no entanto, que as condições de vida dos negros eram bem piores do que aquelas que descreveu a partir dos relatos das famílias Burroughs, Fields e Tingle. Mesmo estes, sublinhe-se, não pertenciam ao segmento mais baixo da população rural branca. Talvez antecipando as previsíveis acusações de que fora demagógico e parcial, James Agee refere, por mais de uma vez, que teve o «sumo cuidado» de escolher famílias que se situassem num grau intermédio na escala social do Alabama da época, marcado, segundo ele, por uma «vertiginosa combinação de feudalismo e de capitalismo nas suas últimas etapas», em que os arrendatários se encontravam à mercê dos senhores da terra, aprisionados por empréstimos que nem sempre conseguiam saldar, acumulando dívidas ano após ano. Nenhuma das famílias com quem Agee viveu reunia os requisitos necessários para receber uma prestação social; nenhum dos homens tinha qualificações para arranjar emprego na WPA, a Work Progress Administration, entidade instituída em 1935 para dar trabalho a desempregados na realização de obras públicas.

Com o passar dos anos, Walker Evans e as suas fotografias alcançariam uma notoriedade e um estatuto icónico de tal forma esmagadores que obscureceram quase por completo o trabalho de James Agee, falecido prematuramente em Nova Iorque com quarenta e cinco anos de idade

James Agee escolheu pessoas que, de alguma forma, fossem representativas dos cerca de oito a nove milhões de seres humanos que sobreviviam numa região algodoeira com 965 quilómetros de largura por 482 quilómetros de profundidade. Aí habitavam quase nove milhões de almas, agrupadas num milhão e duzentas e cinquenta mil famílias. Neste imenso mar de gente, Agee seleccionou criteriosamente três clãs, que viviam num planalto de terra vermelha chamado Mills Hills, no condado de Hale, no centro oeste do Alabama.

Com o passar dos anos, Walker Evans e as suas fotografias alcançariam uma notoriedade e um estatuto icónico de tal forma esmagadores que obscureceram quase por completo o trabalho de James Agee, falecido prematuramente em Nova Iorque com quarenta e cinco anos de idade, acometido por um ataque cardíaco no interior do táxi que o levava ao médico, e cujos poemas e romances, bem como os guiões que escreveu para Hollywood (com destaque para The African Queen, realizado por John Huston em 1951), não ombreiam, de forma alguma, com a perenidade e a projecção das imagens de Evans.

Ironicamente, as investigações de insana minúcia do documentarista Errol Morris vieram demonstrar, com argumentos convincentes, que algumas das imagens de Walker Evans foram manipuladas (cf. Errol Morris, Believing is Seeing, NY, 2011, pp. 123ss, ou também no site do The New York Times). Aliás, logo que foram publicadas, algumas imagens da lendária equipa de fotógrafos da Farm Security Administration (FSA), a entidade que em 1937 sucedeu à Ressettlement Administration, foram alvo de acusações de manipulação, corroboradas por James Curtis no livro Mind’s Eye, Mind’s Truth: FSA Photography Reconsidered, de 1991. James Curtis e, na sua esteira, Errol Morris sustentam que certas fotografias de Walker Evans foram encenadas. Mais precisamente, tudo indicia que o fotógrafo procedeu a alguns rearranjos no interior das casas dos algodoeiros, alterando subtilmente o décor e a disposição do mobiliário. Diz-se que chegou até a introduzir elementos novos, inexistentes no local, como um relógio-despertador.

Na época, tal procedimento não era tão censurável como nos nossos dias, ainda que o caso fosse agravado por se tratar de Walker Evans, que Curtis classifica, com alguma razão, como «o grande apóstolo da honestidade documental». É curioso notar que aquilo que tínhamos como mais autêntico e fidedigno – o registo fotográfico – acabou por ser alvo de alguma manipulação, enquanto o texto de Agee mantém uma lealdade total à realidade observada. Tudo isto – e aqui reside a ironia do episódio – apesar de James Agee considerar que a reportagem jornalística se construía em torno de simulacros e ficções. «O sangue e o sémen do jornalismo são, em si mesmos, uma forma de mentira clara e efectiva. Acabe-se com essa forma de mentira e nada restará do jornalismo», disse.

Nesses anos, o Sul dos Estados Unidos encontrava-se sob o flagelo de uma praga bíblica, o Dust Bowl, um fenómeno climático de tempestades de areia que assolaram as pradarias da América em três grandes vagas – 1934, 1936 e 1939 –, provocando secas catastróficas numa época que ficou conhecida por Dirty Thirties. Algumas regiões chegaram a perder cerca de 75% do solo à superfície, uma calamidade natural registada em imagens trágicas de grandes fotógrafos como Dorothea Lange ou Arthur Rothstein.

Algodoeiros não refere de forma explícita o Dust Bowl, ainda que tenha sido escrito num dos anos em que este se fez sentir com mais intensidade sobre os homens e sobre as colheitas. O seu sopro devastador, no entanto, encontra-se em cada página e em cada linha da reportagem de Agee. É possível que este não lhe tenha dado relevo justamente para não desvirtuar o sentido do seu trabalho, para mostrar que aquilo que escrevia sobre a existência fruste dos Burroughs ou dos Tingle correspondia a uma condição normal, corriqueira, não sendo um reflexo anómalo, e circunscrito no tempo, de uma acção passageira das fúrias da Natureza. Pelo contrário, aquele era um modo de vida rotineiro, habitual e vulgar, tão assimilado por quem ali estava que nem merecia contestação. Fazê-lo, aliás, implicaria uma ruptura com o senhorio, o dono da terra (ou, mais ainda, com a ordem senhorial no seu todo), algo que ninguém teria a ousadia de cometer.

Raríssimos eram os arrendatários que tinham livros de contabilidade e, os poucos que faziam contas, jamais questionavam os cálculos do proprietário (em regra, os contratos previam que este fornecia a terra e as alfaias e pagava metade dos fertilizantes, recebendo em troca metade do valor da produção anual de algodão e de milho). Se o fizessem, deixariam de ter terra arável, ninguém voltaria a contratá-los. Formalmente, tinham liberdade de sair daquela terra e mudar de senhorio; na prática, eram incapazes de abandonar o sítio onde sempre tinham vivido. «Teria medo se me afastasse de Moundville, nem sei como iria viver. Aqui as pessoas conhecem-me», disse Floyd Burroughs a James Agee.

Aquele era um modo de vida rotineiro, habitual e vulgar, tão assimilado por quem ali estava que nem merecia contestação. Fazê-lo, aliás, implicaria uma ruptura com o senhorio, o dono da terra (ou, mais ainda, com a ordem senhorial no seu todo), algo que ninguém teria a ousadia de cometer.

Apesar de terem trabalhado em vários lugares, as famílias entrevistadas por Agee e fotografadas por Evans nunca havia vivido fora dos estreitos limites de Hale County. O repórter, ao falar dos donos da terra, refere, no entanto, que a sua relação com os rendeiros era, de um modo geral, «mais justa e amistosa que, por exemplo, aquela que existe entre o proprietário de uma fábrica e os seus empregados.» Ainda assim, os senhorios avisaram os arrendatários que Agee e Evans eram «agentes soviéticos», perante os quais se deveria ter as maiores cautelas…

Nada disso demoveria o repórter do seu compromisso com a verdade nem o levaria a ceder à tentação de apresentar os donos da terra a uma luz mais sombria e desfavorável. «Jim Agee era um Poeta da Verdade, um homem que em nada se preocupava com a aparência, mas somente com a integridade. A esta, preservava-a como algo mais precioso do que a própria vida. Levava o seu amor pela verdade até ao extremo da obsessão», disse John Huston.

A paisagem natural e humana é de extrema violência. Contudo, como adverte Agee, esta, bem como a exploração dos rendeiros por meio de um arcaico sistema de crédito com juros de 8%, estavam inquestionavelmente presentes no cenário que documentou, mas não constituíam o seu fulcro. Mais ainda, não integravam a preocupação central do repórter, que consistia em buscar o que ali existia de menos óbvio e flagrante. Daí ter concentrado as suas atenções no lar Burroughs, o mais «digno» de todos, afirmando que nem sequer essa sua maior conformidade às normas e aos padrões convencionais, ausente nas outras duas famílias, lhes garantiria um futuro diferente, mais radioso e promissor.

A questão racial, a acção do Dust Bowl e a violência são erradicadas da narrativa justamente para que esta regresse à pureza da sua intenção original: descrever com a maior fidedignidade possível, graças a uma esmagadora cópia de pormenores, os trabalhos e os dias de três famílias de rendeiros do Alabama sob o efeito da Grande Depressão. A busca da mediania destina-se a suscitar, no auditório dos leitores, um dispositivo de extrapolação, susceptível de nos levar a concluir que o que Agee contava sobre aquelas três famílias era comum a vários milhões de seres humanos. Aquela era, definitivamente, uma América-outra, distante das ruas de Nova Iorque mas também da dignidade austera do casal de lavradores que Grant Wood pintara em American Gothic, de 1930.

O Alabama dos algodoeiros interpelava, assim, as promessas meritocráticas e de mobilidade social que se encontravam inscritas na imagem que a América tinha de si própria e procurava projectar no mundo. Aquela era, em absoluto, uma América diferente.

Era aquela América, desconhecida e pobre, que James Agee, com pouca convicção no sucesso da sua empresa, queria pôr diante dos olhos dos leitores da Fortune, apelando ao que chamava as suas «estruturas de intuição». Na reconstituição da brutalidade dos factos, desenhara uma estratégia que, do ponto de vista jornalístico, procurava alcançar o maior impacto, intelectual e emotivo, através da busca da mediania, recusando os extremos e o sensacionalismo gratuito das descrições da violência. Por outro lado, numa perspectiva política, ou de intervenção social, Agee condensava a sua mensagem na constatação de que ali, no Sul profundo, de pouco valia ser mais «digno» do que os outros.

Naquela terra agreste, preocupações com a higiene ou com a educação, o cuidado dos filhos ou a gestão previdente da terra e dos víveres não eram recompensados. O Alabama dos algodoeiros interpelava, assim, as promessas meritocráticas e de mobilidade social que se encontravam inscritas na imagem que a América tinha de si própria e procurava projectar no mundo. Aquela era, em absoluto, uma América diferente.

Ao convocar essa América ignorada, pretendendo trazê-la para as páginas de uma revista produzida no Chrysler Building, no centro de Manhattan, e difundida pelas elites dos Estados Unidos, James Agee e Walker Evans não enjeitavam o seu país. Pelo contrário, inscreviam-se numa linha de denúncia e crítica que é, em si mesma, profundamente americana, possuindo até laivos de algum nacionalismo.

Algodoeiros e Let Us Now Praise Famous Men inserem-se, na verdade, numa tradição cultural típica de uma certa América, onde avulta, desde logo, uma visão espiritualista ou transcendental da errância, presente em Thoreau ou Emerson, mas também nas odisseias de John Steinbeck, Woody Guthrie ou Jack Kerouac, na mitologia da Route 66 ou no Easy Rider de Dennis Hopper. «A viagem foi duríssima mas das melhores coisas que me aconteceram na vida», escreveria Agee em Setembro, já regressado a Nova Iorque, após ter passado dois meses junto dos algodoeiros do Sul.

Emerge, a par disso, uma noção de justiça e uma ética da compaixão que adquirem contornos específicos no contexto norte-americano. A denúncia das clivagens sociais ou da miséria surge aqui associada à apologia nostálgica da «verdadeira» América, a terra de oportunidades que se impunha restaurar contra a corrupção da política e dos negócios. A crítica a uma América dominada pela elite do poder é uma «crítica interna», no sentido em que não se dirige contra os Estados Unidos mas, bem ao invés, em nome de uma reconstituição redentora da sua autenticidade e pureza.

No nosso tempo, encontramos uma visão semelhante em Bruce Springsteen, por exemplo, que tanto canta as agruras da vida de um operário da construção civil em The River, de 1979, como se apresenta como um orgulhoso filho da América, proclamando-se Born in the U.S.A., álbum de 1984 em que a iconografia da Stars and Stripes é amplamente usada, no disco e em palco. É a esta luz que se pode falar, neste contexto, da América como crença, de uma religião civil e de um patriotismo secular que conjugam o ideário da «união» e a reivindicação do cumprimento de um pacto de prosperidade que esteve na génese e serviu de matriz fundadora aos Estados Unidos da América.

Observemos agora a face macilenta de Ellie Mae Burroughs, a mulher de Floyd. Há livros inteiros dedicados a esta imagem (que na realidade foram duas), como The Story of a Photograph. Ellie Mae Burroughs, and the Great Depression, um e-book publicado em 2012 por Jerry L. Thompson, um dos últimos assistentes de Walker Evans.

Ficamos perplexos quando sabemos que aquela mulher tem apenas 27 anos. Sem padecer de qualquer doença mental, assevera Agee, a mulher revelava, todavia, pouco ou nenhum interesse pela vida, notando-se nela os «sinais de uma mente destruída». O seu filho mais novo, Charles, com quatro anos de idade, tinha o aspecto de ter parado de crescer aos dois; provavelmente com um atraso mental, chorava a toda a hora, em larga medida devido às constantes agressões de Júnior, o irmão mais velho. Dormiam todos juntos, numa casa desnudada, pois os rendeiros quase não tinham móveis e, quando mudavam de propriedade, nada transportavam consigo. Além das galinhas que por ali andavam, a família tinha dois cães – um castanho, Rowdy, outro branco, Sipco – e um gato negro chamado Nigger.

Uma civilização que, por qualquer razão, relega uma vida humana a uma situação de desvantagem; ou uma civilização cuja existência radica em relegar a vida humana a uma situação de desvantagem não merece ser assim designada nem sequer continuar a existir.»

O resultado final da narrativa é poderoso e arrebatador, comovente. Transformando em épico o quotidiano, Agee procurou despertar a indignação dos seus leitores, conseguindo-o plenamente. Porém, tal sucesso ocorreu com décadas de atraso, num tempo em que tudo aquilo que nos apresenta praticamente já desapareceu, sobretudo devido aos efeitos da 2ª. Guerra. A tese central, que aparece logo nas primeiras páginas, permanece viva no seu humanismo chão e, num certo sentido, vulgar: «Uma civilização que, por qualquer razão, relega uma vida humana a uma situação de desvantagem; ou uma civilização cuja existência radica em relegar a vida humana a uma situação de desvantagem não merece ser assim designada nem sequer continuar a existir.»

Tal afirmação contém, obviamente, um programa político ou, pelo menos, um projecto de transformação de uma sociedade – de uma «civilização» – que continuava a permitir que seres humanos como os Burroughs ou os Tingle levassem aquela existência, miserável e indigna, sumamente iníqua. No entanto, James Agee não avança muito mais neste domínio. Um ano depois da sua temporada no Alabama, definiu-se como sendo, «na essência, anarquista».

De resto, era tal o grau de despolitização e passividade cívica dos algodoeiros que deles não se poderia esperar grandes mudanças. O pai Tingle deixara de votar quando aprovaram a Lei Seca. O patriarca Fields votava apenas quando havia um candidato republicano, fazendo-o não por adesão entusiástica mas por mero despeito e rancor. Burroughs nem sequer estava inscrito no recenseamento e jamais pagara o imposto de capitação. Às mulheres, diz Agee, «nunca ocorreu ir votar». Fields, o mais informado de todos, sabia quem era o Presidente. «Rosenfelt», segundo ele.

Sem o dizer explicitamente, a reportagem de Agee era também uma exposição sobre os limites do New Deal, o que pode explicar o facto de ter permanecido inédita: 1936 era ano de eleições presidenciais, em que Roosevelt se apresentava em campanha

Quando foram visitados por um funcionário que lhes explicou as virtudes da Triple A (o Agricultural Adjustment Act, que concedia subsídios aos agricultores que reduzissem a sua produção), pouco perceberam do que aquele homem lhes disse. Daí que o texto de Agee acabe por revelar, ainda que de forma implícita, uma descrença nas potencialidades do intervencionismo estatal que, através do New Deal, Franklin D. Roosevelt apresentava como terapia salvífica para os males que afectavam tão vastas parcelas do seu país. A organização fundiária criara uma estrutura de classes e de mentalidades «fria e inevitável como as leis da química», nas palavras de Agee; logo, impermeável a quaisquer medidas de engenharia social.

Sem o dizer explicitamente, a reportagem de Agee era também uma exposição sobre os limites do New Deal, o que pode explicar o facto de ter permanecido inédita: 1936 era ano de eleições presidenciais, em que Roosevelt se apresentava em campanha com o seu programa de reformas sociais e de intervenção do Estado na economia, contra o candidato republicano Alf Landon, um partidário fervoroso das virtudes do laissez-faire.

Esse, porém, não era o mundo dos Burroughs, dos Tingles ou dos Fields. O seu mundo era diferente. Aos 49 anos de idade, Kate Tingle tinha sido mãe treze vezes. Mesmo de tenra idade, as crianças, que miravam Agee de soslaio, evidenciavam uma precocidade sexual que surpreendeu e espantou o repórter. «Do ponto de vista emocional, são voláteis como a nafta», escreveria.

Todos procuravam casar cedo, arranjar companheiro e rapidamente ter muitos filhos, pois só assim conseguiriam arrendar uma propriedade e possuir mão-de-obra gratuita para cultivar a terra. Nasciam, por isso, muitas crianças, mas também muitas morriam antes de chegar à idade adulta. Os Tingle perderam sete filhos: um, viveu até aos quatro anos, quando uma chaleira com água a ferver lhe caiu por cima; outro, com cinco anos, comeu ao final do dia uma salsicha fumada em mau estado de conservação, morrendo durante a madrugada. Um outro morreu de colite e outro de pólio. Quanto aos demais, ninguém sabe de que morreram: o médico não lhes disse a causa dos óbitos, e os Tingle não perguntaram. O senhor Tingle, aliás, nunca permitiu que um médico entrasse em sua casa.

Numa ocasião ou noutra, praticamente todos os rendeiros do condado haviam padecido de febres estranhas, em especial da malária, que curavam com remédios caseiros. Para o reumatismo, óleo de cascavel; apesar de o óleo de caimão ser considerado mais eficaz contra a maleita, poucos tinham dinheiro para o comprar. Em todas as casas existiam poções milagrosas, medicamentos que, segundo se dizia, tratavam todos os males. A senhora Tingle sofria de perturbações nervosas. Uma vez, chegou a tentar matar uma das filhas. No último ano e meio, procurava acalmar-se tomando levedura de cerveja misturada com melaço, leite e água. Também Floyd Burroughs era acometido de ataques nervosos, rojando-se pelo chão e espumando pela boca, o que deixava apavorados a sua mulher e filhos. Numa fase, chegou a sofrer dois ataques por semana, mas deixara de os ter desde que se mudaram para a nova casa.

Se assim viviam os brancos, o breve retrato que, em apêndice à sua reportagem, James Agee traçou do quotidiano dos negros é ainda mais devastador. A sua definição de negro é concisa e radical: «um homem que o agricultor branco nasce a odiar e morre a odiar». O ódio estava de tal modo impregnado na mentalidade dos brancos e era ditado por um tão profundo sentimento de medo que Agee acaba por compreendê-lo naquele específico contexto, dizendo que chegava a causar estranheza que houvesse brancos sulistas que consideravam os negros seres humanos.

«No Outono, os bebés negros morrem como moscas.» Era impensável que uma família negra recorresse a médicos, que cobravam honorários proibitivos. Quando uma mãe estava prestes a dar à luz, chamavam feiticeiras para espantar os maus espíritos e, no limite, parteiras que levavam cinco dólares por nascimento. Por vezes, entregavam-lhes o recém-nascido como forma de pagamento. Uma parteira do condado recusou receber o quarto bebé que uma mãe lhe quis oferecer para remunerar os seus serviços.

Floyd Burroughs, cujo rosto faz hoje parte da memória visual da América, arquivada na Biblioteca do Congresso, tinha apenas 31 anos. Os Burroughs distinguiam-se pelo seu invulgar asseio: além de lavarem as mãos e a cara antes das refeições, como faziam todos os lavradores, banhavam os pés quando iam dormir, o que era menos comum no Alabama rural da década de trinta. Nas épocas melhores, comiam três refeições ao dia. O pequeno-almoço, substancial, era tomado pelas quatro da madrugada, à luz de uma candeia de azeite, antecedendo uma jornada de trabalho que se iria prolongar até ao meio-dia, hora do almoço, a que se seguia uma sesta nos meses de maior calor. A refeição da noite era quase sempre uma versão requentada do almoço, a que se adicionavam uns biscoitos.

Depois de jantar, Floyd permanecia uns momentos no alpendre da casa, ao lusco-fusco. Por vezes, trocava algumas palavras com a mulher ou os filhos, quase sempre sobre questões práticas da jornada que tivera nos campos ou sobre o que haveria para fazer no dia seguinte. Nunca se falava de coisas situadas além de um horizonte temporal próximo e limitado, de dias ou poucos meses. A ementa repetia-se dias a fio, com a precaução de não consumir as reservas acumuladas durante o Verão. Se tal acontecesse, no Inverno passariam fome. Trinta a quarenta por cento do que comiam era confeccionado à base de milho.

Quase todos os homens envergavam fatos-macaco de ganga. Aos domingos, Floyd Burroughs barbeava-se e ia até à povoação com a sua melhor roupa: um pijama. A mulher, Ellie Mae, andava com um vestido estampado de algodão barato, caminhando descalça. Nos campos, todos se abrigavam com chapéus de palha. Os chapéus feitos de barbas de milho, como os que os Tingle usavam, eram indício de que se pertencia a um dos níveis mais baixos da escala social.

Sendo a mais pobre das três famílias, os Tingle eram, curiosamente, os que demonstravam maior afecto entre si; nos demais, Agee encontrou uma desoladora «ausência de amor». De resto, por ali pouco se ouvia a palavra «amigo». Ninguém tinha amigos. Tinha-se vizinhos, empregados ou patrões, rendeiros ou senhorios, conhecidos ou sócios, mas não se estabeleciam laços de amizade. As famílias reuniam-se por vezes, em celebrações litúrgicas ou nos piqueniques que faziam no Dia da Independência. Fora disso, pouco havia. O ócio, escreve Agee, era tão ou mais penoso do que o trabalho. Nenhuma daquelas crianças, incluindo as mais velhas, entrara alguma vez num cinema.

De certo modo, James Agee desdramatiza o trabalho infantil, contrariando a ideia de que fosse uma prática ditada por ordem e vontade do proprietário ou, quando o houvesse, do capataz.

Às escondidas, os homens bebiam whisky feito de milho, «acossados por sentimentos de culpa e, em consequência, com um prazer ferozmente infantil». De quando em quando, apareciam ciganos em Moundsville, acontecimento que despertava sempre o interesse da população, que os confundia com índios. Aos domingos, descansava-se e ia-se à igreja, ainda que com menos assiduidade do que poderíamos pensar. Os familiares visitavam-se e, nessas ocasiões, por vezes matava-se um frango para homenagear os parentes. Homens e mulheres raramente falavam entre si.

Apesar de viver com harmonia e afecto, a família Tingle era a menos afortunada das três, aquela que, no tempo das colheitas, não trabalhava apenas de sol a sol, prolongando a jornada pela noite dentro, com a apanha do algodão feita à luz do luar. De certo modo, James Agee desdramatiza o trabalho infantil, contrariando a ideia de que fosse uma prática ditada por ordem e vontade do proprietário ou, quando o houvesse, do capataz.

Numa demonstração de independência e objectividade, refere que, ao invés do diziam colegas seus mais sensacionalistas, o trabalho das crianças era uma realidade natural, normal. Naquele estranho habitat, era impensável que os filhos não ajudassem no amanho da terra, sobretudo nos campos do algodão, uma das culturas que mais mão-de-obra exige. No Alabama, ou noutros Estados congéneres, não se encarava a família como «família», mas como uma «força», uma brigada de trabalhadores que começavam a andar nos campos logo por volta dos quatros anos de idade. As crianças viviam nas quintas, deixadas a si próprias. Nos raros tempos livres, brincavam nos celeiros, entre montes de algodão onde existiam ratazanas grandes e, com elas, serpentes venenosas.

A educação formal era considerada inútil. Floyd Burroughs, o patriarca da família, que nos observa com cansaço e distância, sabia escrever o seu nome, rabiscar uma assinatura e pouco mais. Era também um mau recolector de algodão: em pequeno, caíra dentro de uma chaminé, queimando a carne da palma das mãos. Deformado, conseguia apanhar apenas cerca de setenta quilos de algodão por dia, enquanto a média de um homem adulto era de centro e treze quilos.

Noutro momento demonstrativo da sua imparcialidade, Agee salienta que a escola de Moundville era um edifício aprazível. Por uma simples razão: apesar de no condado de Hale existirem cinco crianças negras por cada criança branca em idade escolar, nem um só cêntimo tinha sido destinado a edificar escolas para negros. Daí ter sido possível construir uma escola bastante razoável para os brancos. Ainda assim, e apesar de os livros de estudo serem relativamente baratos, o abandono escolar era elevadíssimo. Muitas crianças, em especial as do sexo feminino, pura e simplesmente deixavam de aparecer nas aulas. A mãe Tingle tivera um percurso educativo espantosamente reduzido: um dia. Dirigiu-se à escola mas, como a mãe adoeceu de tarde, deixou de ir na manhã seguinte. Nunca mais lá voltou.

Durante um ano, o texto de 30.000 palavras repousou sobre a secretária do novo director executivo da revista, que entretanto suprimiu a secção a que a reportagem se destinava. Só agora, passadas várias décadas, viu finalmente a luz do dia, dando pretexto à Fortune para, em jeito de mea culpa, retornar ao condado de Hale

A história dos algodoeiros teve um desenlace irónico. Para celebrar o seu 75º aniversário, a Fortune regressou ao Alabama, seguindo as pisadas do poeta-jornalista na terra vermelha de Mills Hills. Nesta reportagem, publicada em Setembro de 2005, David Whitford procura, de certo modo, justificar a atitude da revista, dizendo, por exemplo, que James Agee se recusara a entregar uma segunda versão, mais curta, da sua história. Neste regresso ao Alabama, a Fortune reencontrou alguns descendentes das famílias que Agee entrevistara. Alguns deles, já avançados na idade, mostravam-se ressentidos pela forma como tinham sido caracterizados Let Us Now Praise Famous Men, queixando-se ainda do facto de Agee jamais lhes ter feito chegar um exemplar do livro.

James Agee nunca se sentira bem ao trabalhar na revista do grupo de Henry Luce, a ponto de, ao que se diz, numa ocasião ter sido surpreendido por um colega pendurado da janela do seu escritório no edifício Chrysler. Aquele desconforto devia-se mais à inquietude existencial de Agee do que a qualquer reprovação dos editores pelo seu trabalho. Aliás, o todo-poderoso Luce elogiara-o pessoalmente por uma reportagem que fez em 1933 sobre a Tennessee Valley Authority, dizendo-lhe que fora dos melhores trabalhos que a Fortune publicara até então.

Adensa-se, pois, o mistério sobre que motivos terão levado a revista a não dar à estampa esta reportagem extraordinária no Alabama de 1936. Durante um ano, o texto de 30.000 palavras repousou sobre a secretária do novo director executivo da revista, que entretanto suprimiu a secção a que a reportagem se destinava. Só agora, passadas várias décadas, viu finalmente a luz do dia, dando pretexto à Fortune para, em jeito de mea culpa, retornar ao condado de Hale.

Na casa dos Burroughs, James Agee folheou o livro de Geografia da filha Lucile, com dez anos de idade. Em Algodoeiros, transcreveu um longo trecho desse livro, intitulado Around the World With the Children, que começava assim: «O mundo é o nosso lar. É também o lar de outras muitíssimas crianças, algumas das quais vivem em terras longínquas. Elas são nossos irmãos no mundo.»

Agee repete como um mantra essa proclamação pueril, parecendo desconfiar dela quando afirma que tudo na vida – valor, riqueza, felicidade, dignidade – depende das «circunstâncias». Esse era o título da secção da Fortune a que esta reportagem se destinava, «Vida e Circunstâncias». No Alabama, afirmou James Agee, as «circunstâncias são meras manifestações locais da imensa e vetusta, e eminentemente racial, circunstância da pobreza: de uma vida consumida por inteiro no único esforço de se preservar a si mesma; tão profundamente privada e tão atrofiada no decurso desse esforço que só pode chamar-se “vida” por cortesia biológica».

O mundo é o nosso lar, mas não o de Mary Lucile Burroughs. A menina do livro de Geografia, que sonhava vir a ser professora ou enfermeira, acabou como trabalhadora nas plantações de algodão e, mais tarde, empregada de mesa. Casou-se aos quinze de idade, divorciou-se e voltou a casar, tendo quatro filhos. O segundo marido morreu novo. Mary Lucile suicidou-se em 1971, ingerindo veneno para ratos – e homens. Of Mice and Men.